- •Молекулярная физика и термодинамика

- •11. Идеальный газ:

- •Давление идеального газа равно двум третям средней кинетической энергии поступательного движения молекул, содержащихся в единице объема.

- •12. Законы идеальных газов. Уравнение состояния идеального газа (Клапейрона - Менделеева.):

- •13. Распределение газовых молекул по скоростям (распределение Максвелла). Изменение распределений при изменениях температуры:

- •14. Теплота и работа. Теплоемкость. Первое начало термодинамики:

- •15. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера:

- •17. Теплоемкость газов. Равномерное распределение энергии по степеням свободы молекул:

- •Теплоёмкости одноатомных газов сv и ср

- •18. Тепловые и холодильные машины, их к.П.Д. Цикл Карно:

- •19. Энтропия. Второе и третье начала термодинамики. Статистический смысл энтропии:

- •Первое и второе начала термодинамики в объединенной форме имеют вид:

- •20. Явления на границе раздела газа, жидкости и твердого тела. Фазовые переходы первого и второго рода. Капиллярные явления:

20. Явления на границе раздела газа, жидкости и твердого тела. Фазовые переходы первого и второго рода. Капиллярные явления:

Опыт показывает, что поверхность жидкости стремится принять такую форму, чтобы иметь минимальную площадь. Это явление связано с воздействием на поверхность жидкости механических сил, стремящихся уменьшить площадь этой поверхности. Указанные силы называются силами поверхностного натяжения.

Существование свободной поверхностной энергии обусловлено силами притяжения между молекулами жидкости. В результате действия этих сил молекулы поверхностного слоя втягиваются внутрь жидкости, в то время как для молекул, расположенных внутри жидкости, равнодействующая сил притяжения равна нулю. Аналогичное явление имеет место в газе Ван-дер-Ваальса, что приводит к уменьшению давления этого газа на стенки сосуда. В жидкости силы межмолекулярного притяжения также приводят к изменению давления на её поверхность.

Для преодоления действия межмолекулярных сил над молекулой газа необходимо совершить работу, которую надо затратить на перемещение этой молекулы из объема жидкости на её поверхность. Величина этой работы численно равна приращению потенциальной энергии молекулы жидкости, которая и обуславливает появление сил поверхностного натяжения. Поскольку число молекул в приповерхностном слое пропорционально его площади, то суммарная потенциальная энергия всех молекул (свободная поверхностная энергия) также пропорциональна площади поверхности.

Состояние равновесия жидкости, в отсутствие сил гравитационного притяжения и других внешних сил, имеет место при минимальной площади поверхности, соответствующей заданному объему жидкости. Этим объясняется то, что в невесомости капля жидкости принимает шарообразную форму. Мыльный пузырь имеет почти сферическую форму вследствие малости своего веса.

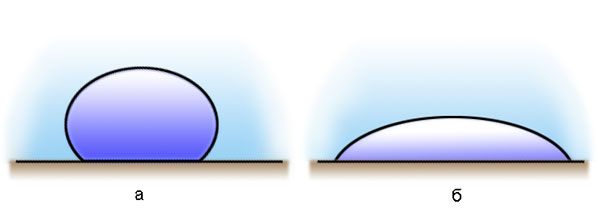

Рассмотрим теперь явления, происходящие с каплей жидкости, помещенной на поверхность твердого тела. В этом случае имеются три границы раздела между фазами: газ-жидкость, жидкость-твердое тело и газ-твердое тело. Поведение капли жидкости будет определяться значениями поверхностного натяжения (удельными величинами свободной поверхностной энергии) на указанных границах раздела. Сила поверхностного натяжения на границе раздела жидкости и газа будет стремиться придать капле сферическую форму. Это произойдет в том случае, если поверхностное натяжение на границе раздела жидкости и твердого тела будет больше поверхностного натяжения на границе раздела газа и твердого тела (см. рис. 7.2(а)). В этом случае процесс стягивания жидкой капли в сферу приводит к уменьшению площади поверхности границы раздела жидкость-твердое тело при одновременном увеличении площади поверхности границы раздела газ-жидкость. Тогда наблюдается несмачивание поверхности твердого тела жидкостью. Форма капли будет определяться равнодействующей сил поверхностного натяжения и силы тяжести. Если капля большая, то она будет растекаться по поверхности, а если маленькая - стремиться к шарообразной форме.

|

Рис. 7.2. Различные формы капли на поверхности твердого тела для случаев несмачивающей (а) и смачивающей (б)жидкостей |

Если поверхностное натяжение на границе раздела жидкости и твердого тела меньше поверхностного натяжения на границе раздела газа и твердого тела, то капля приобретет такую форму, чтобы уменьшить площадь поверхности границы раздела газ-твердое тело, то есть будет растекаться по поверхности тела (см. рис. 7.2(б)). В этом случае наблюдается смачивание жидкостью твердого тела.

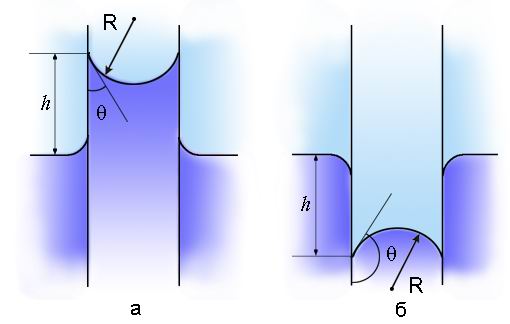

Явление смачивания (или несмачивания) твердого тела жидкостью приводит к появлению капиллярного эффекта. Капилляром называется тонкая трубка, вставленная в сосуд с жидкостью. Капиллярный эффект связан с тем, что в зависимости от того, смачивает жидкость стенки капилляра или нет, внутри капилляра поверхность жидкости приобретает соответственно вогнутую или выпуклую форму. В первом случае давление внутри жидкости уменьшается по сравнению с внешним, и она поднимается внутри капилляра (см. рис. 7.4(а)). А во втором - это давление возрастает, что приводит к опусканию уровня жидкости в капилляре по отношению к её уровню в сосуде (см. рис. 7.4(б)).

|

Рис. 7.4. Капилляр в смачивающей (а) и не смачивающей (б) жидкостях |

Изменения агрегатных состояний вещества, такие как кипение, плавление, возгонка и обратные им процессы, а также многие превращения одной кристаллической модификации в другую, являются фазовыми переходами первого (1-го) рода. Они сопровождаются теплотой фазового перехода, при этом удельные термодинамические потенциалы фаз остаются постоянными.

Уравнение Клапейрона – Клаузиуса описывает эти переходы.

С микроскопической точки зрения при структурных фазовых переходах 1-го рода атомы вещества перемещаются на относительно большие расстояния – порядка размеров постоянной решетки. При этом изменение симметрии решетки происходит скачком.

Однако в природе существуют и другие фазовые переходы, при которых остается непрерывным не только удельный термодинамический потенциал, но и его первые производные. Откуда следует, что удельный объем и удельная энтропия при таком фазовом превращении не изменяются. Эти переходы не требуют скрытой теплоты фазового перехода. Зато другие физические параметры, такие как теплоемкость, упругие постоянные, коэффициент теплового расширения и другие, являющиеся вторыми производными от термодинамических функций, меняются вблизи точки перехода скачком. Чтобы такой переход произошел, достаточно малых флуктуаций плотности вещества, которые всегда имеют место. Такие фазовые переходы называют фазовыми переходами второго рода.

С микроскопической точки зрения в фазовых переходах второго рода перемещение атомов происходит незначительное, не требующее больших затрат энергии. Однако обычно такие перемещения меняют симметрию кристалла, и в этом состоит суть этих переходов.

В качестве примеров фазовых переходах второго рода можно привести: переходы из парамагнитного состояния вещества в ферромагнитное, появление сверхпроводимости в металлах и явление сверхтекучести в жидком гелии.