4)Поверка наклона сетки нитей

Требуемое условие. Вертикальная нить сетки нитей должна быть параллельна вертикальной оси прибора. Проверка условия. Прибор приводится в рабочее положение и производится совмещение вертикальной нити и оси биссектора с нитью подвешенного груза. Если выполнить совмещение в пределах трети ширины биссектора не удается, то условие считается невыполненным. Порядок исправления. Для устранения наклона сетки нитей ослабляются четыре крепежных винта окуляра и сам окуляр поворачивается так что бы сетка нитей заняла требуемое положение.

5)Поверка горизонтальной оси вращения

Требуемое условие. Горизонтальная ось вращениязрительной трубы должна быть перпендикулярна основной оси прибора. Проверка условия. Производится наклонное проецирование высоко расположенной визирной цели на линию горизонта при двух положениях вертикального круга прибора. Положение точек проекций отмечается острым карандашом. Расстояние между точками не должно превышать 3 мм, при их удалении от теодолита на 15 метров. Исправление оси производится в заводских условиях.

№19.Уровни и их устройство:

1.Цилинтрический уровень-представляет

собой стеклянную трубку,верхняя

внутренняя поверхность которого

отшлифована по дуге определенного

радиуса. Она заполняется нагретым до

+600С спиртом или эфиром и запаивается.

После охлаждения жидкость сжимается,

в трубке образуется небольшое пространство

заполненное парами спирта или эфира,

которое называют пузырьком уровня.

Трубка помещается в металлическую

оправу. Для регулирования уровень

снабжен исправительным винтом. На

наружной поверхности нанесены штрихи,

расстояние между которыми 2 мм. точка О

в средней части ампулы называется

нульпунктом уровня. Прямая

касательная к внутренней поверхности

уровня в его нульпункте называется осью

уровня. Цена деления уровня

τ-угол,

на который наклонится ось уровня, если

пузырек сместится на одно деление.

![]() ,

,![]() -линейная

в-на одного деления данного уровня;

-линейная

в-на одного деления данного уровня;![]()

![]() -радиус

дуги внутренней пов-ти трубки.

Чувствительность уровня-линейное

перемещение пузырька, соответствующее

единице угла наклона оси уровня.Порог

чувствительности-минимальный угол

наклона оси уровня, при котором перемещение

пузырька можно заметить невооруженным

глазом(перемещение=С,2 мм.)

-радиус

дуги внутренней пов-ти трубки.

Чувствительность уровня-линейное

перемещение пузырька, соответствующее

единице угла наклона оси уровня.Порог

чувствительности-минимальный угол

наклона оси уровня, при котором перемещение

пузырька можно заметить невооруженным

глазом(перемещение=С,2 мм.)

2.Курглый уровень-стеклянная ампула, помещенная в оправу, отшлифованную по внутренней сферической поверхности определенного радиуса. За нульпункт принимается центр окружности, выгравированной в середине ампулы. Ось-нормаль проходящая через нульпункт, перпендикулярно к плоскости, касательной внутренней поверхности уровня в его нульпункте. Круглый уровень имеет как правило небольшую чувствительность и применяется там, где не требуется большой точности, а также для предварительной установки инструмента.

Способы измерения горизонтального угла:

1.Способо приемов.Для измерения угла АСВ теодолит устанавливают в вершине угла С и ,закрепив лимб, наводят трубу на правую точку А. Закрепив алидаду, производят отсчет а1 по горизонтальному кругу. Далее открепляют алидаду, визируют на левую точку В и делают отсчет а2.Величина измеряемого угла В=а1-а2.Такое измерение угла называется полуприемом. для контроля и ослабления влияния инструментальных погрешностей угол измеряют при втором положении вертикального круга, сместив лимб на угол, близкий к 900.два таких измерения составляют прием. Из результатов измерений в полуприемах вычисляют среднее значение измеряемого угла.

2.Способ круговых приемов. Установив теодолит над точкой визируют последовательно все направления по ходу часовой стрелки и берут отсчеты. Последнее наведение делают на начальное направление, чтобы убедиться в неподвижности лимба. Эти действия составляют первый полуприем.Во втором полуприеме переводят трубу через зенит и последовательно визируют на все направления, но и в обратном порядке-против хода часовой стрелки.

3.Понятие о способе комбинаций. Способ комбинаций заключается в равноточном и независимом измерении всех углов, которые можно образовать между направлениями на данной станции. Если число направлений n.то число таких углов n(n-1)/2.Число приемов и система перестановки лимба рассчитываются таким образом, чтобы приемы симметричного расположились на окружности лимба, измерения углов были независимы, а результаты их были равноточны после уравнивания на станции.

№20.Линейные измерения. Средства измерений и их точность.

Линейные измерения на местности производят непосредственным или косвенным методами. Для непосредственного измерения расстояний используют землемерные ленты, измерительные рулетки или инварные проволоки, которые последовательно укладывают в створе измеряемой линии. При вычислении длины линии учитывают поправки, связанные с компарированием мерного прибора, его температурой и углом наклона линии к горизонту. С помощью стальных лент и рулеток длины линий измеряют с относительной погрешностью 1:1000 - 1:5000 в зависимости от методики и условий измерений.

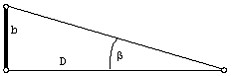

При косвенном методе измерений используют оптические или электронные дальномеры, позволяющие получать расстояния по измеренным углам, базисам, времени и другим параметрам. Принцип работы оптических дальномеров основан на решении прямоугольного треугольника, в котором по малому (параллактическому) углу β и противолежащему катету b (базису) вычисляют длину другого катета D = b . ctgβ. Для удобства измерений одну из величин (b или β) принимают постоянной, а другую измеряют. Поэтому оптические дальномеры бывают с постоянным углом и переменным базисом (например, нитяный дальномер) и постоянным базисом и переменным углом. Точность измерения расстояний оптическими дальномерами характеризуется относительной погрешностью от 1:200 до 1:2000.

Рис.36 Параллактический треугольник

Электронные дальномеры, к которым относят светодальномеры, лазеные рулетки, электронные дальномерные насадки, измеряют расстояния с использованием электромагнитных волн. Погрешность измерения составляет от 3 мм до (10 мм + 5 мм/км).

№21.Нивелирование-вид геодезических работ, в результате которых определяют разности высот (превышения) точек земной поверхности, а также высоты этих точек над принятой отсчетной поверхностью. Нивелирование производится для изучения форм рельефа и определения разности высот отдельных точек при проектировании, строительстве и эксплуатации различных сооружений; результаты нивелирования имеют большое значение для решения научных задач геодезии. По методам оно подразделяется:

1.Геометрическое - производится горизонтальным визирным лучом, при помощи нивелира.

2.Тригонометрическое - наклонным лучом при помощи теодолита.

3.Физическое(гидростатическое-основано на свойстве свободной жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться на одном уровне, позволяющем определять превышение между точками, на к-рых установлены сосуды; барометрическое-вып-с с пом-ю барометров, по оказаниям к-рых определяется в-на атмосферного давления в соответствующих точках, а по разности давлений-превышение между ними; аэрорадионивелирование-производится с самолета при помощи приборов, позволяющих определять высоту самолета над землей и изменение его высоты в полете, что позволяет определять превышения между точками земной поверхности).

4.Автоматическое -производится при помощи нивелиров-автоматов—приборов автоматически вычерчивающих профиль местности и позволяющих определять высоты точек.

5.Стереофотографическое - выполняется путем измерения модели рельефа местности, получаемой при рассматривании двух снимков одной и той же местности на специальных приборах, называемых стереометрами, стереокомпараторами и др.

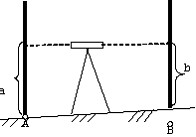

№22.Геометрическое нивелирование выполняется горизонтальным лучом визирования. Перед нивелированием точки на местности закрепляют колышками, костылями, башмаками, на которые устанавливают вертикально нивелирные рейки. Место установки нивелира для работы называют станцией, а расстояние от нивелира до рейки - плечом нивелирования.

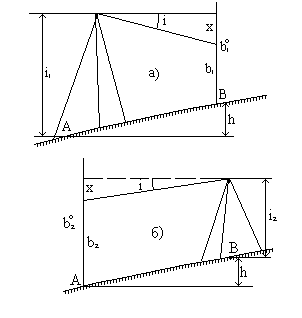

Различают два способа геометрического нивелирования: из середины и вперед. При нивелировании из середины (рис.30а) нивелир устанавливается примерно на равных расстояниях от реек, поставленных на точки А и В, а превышение вычисляют по формуле:

Рис.30. Способы геометрического нивелирования:

а - из середины; б – вперед

h = a - b,

где а и b - отсчеты в мм по рейкам, установленным соответственно на задней по ходу движения при нивелировании и передней точках.

Знак превышения h получится положительным, если а больше b, и отрицательным, если а меньше b. Если известна высота НА задней точки А, то высота передней точки В

НВ = НА + h.

При нивелировании вперед нивелир ставят так, чтобы его окуляр находился над точкой А, измеряют высоту прибора i, затем визируя на рейку, отвесно поставленную в точке В, берут отсчет b. В этом случае

h = i - b.

При нивелировании нескольких точек для вычисления их высот используют горизонт прибора, которым называют высоту горизонтальной линии визирования, т.е. горизонт прибора равен высоте точки, на которой установлена рейка, плюс отсчет по рейке. Из рис. 30 б следует:

ГП = HA + i; НB = ГП - b.

Последовательное нивелирование применяется для измерения превышений между точками А и D, разделенными значительным расстоянием или превышениями.

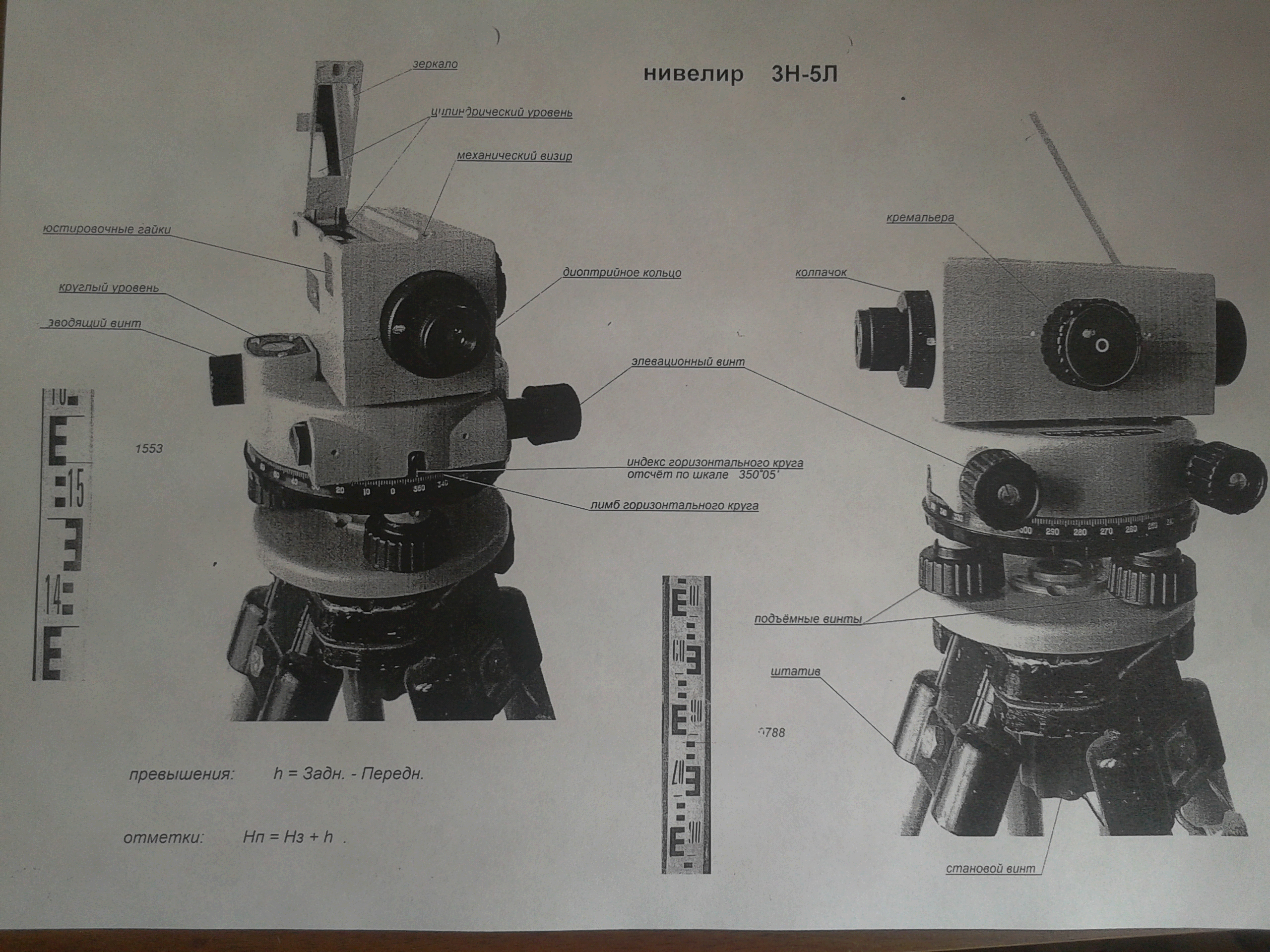

№23.Согласно ГОСТ 10528 – 76 в нашей стране выпускаются нивелиры трех типов: высокоточные с ошибкой измерения превышения не более 0.5 мм на 1 км хода, точные с ошибкой измерения превышения 3 мм на 1 км хода и технические с ошибкой измерения превышений 10 мм на 1 км хода.

Нивелиры всех типов могут выпускаться либо с уровнем при трубе, либо с компенсатором наклона визирной линии трубы. При наличии компенсатора в шифре нивелира добавляется буква К, например, Н-3К. У нивелиров Н-3 и Н-10 допускается наличие горизонтального лимба; в этом случае в шифре нивелира добавляется буква Л, например, Н-10Л.

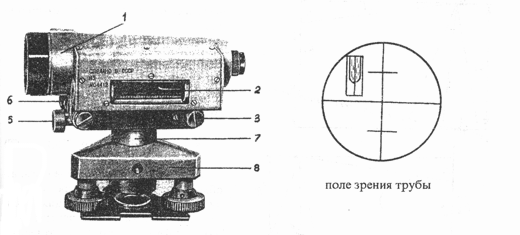

Нивелир с уровнем при трубе изображен на рис.4.33.

Зрительная труба и уровень при ней являются важнейшими частями нивелира.

Элевационный винт служит для приведения визирной линии трубы в горизонтальное положение. С его помощью поднимают или опускают окулярный конец трубы; при этом пузырек уровня перемещается и когда он будет точно в нуль-пункте, визирная линия должна устанавливаться горизонтально.

Рис.4.33

1 – зрительная труба; 2 -цилиндрический уровень при трубе;

3 – элевационный винт; 4 -установочный круглый уровень (на рисунке не показан);

5,6 – закрепительный и микрометренный винты азимутального вращения;

7 -ось;

8 -подставка с тремя подъемными винтами.

Цилиндрический уровень обычно контактный; изображение контактов пузырька передается системой призм в поле зрения трубы, что очень удобно, так как наблюдатель видит сразу и рейку, и уровень.

Для нивелира с уровнем при трубе выполняются три поверки.

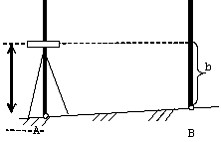

1. Ось цилиндрического уровня и визирная линия трубы должны быть параллельны и лежать в параллельных вертикальных плоскостях – это условие называется главным условием нивелира с уровнем при трубе. Первая часть главного условия проверяется двойным нивелированием вперед. На местности забивают два колышка на расстоянии около 50 м один от другого. Нивелир устанавливают над точкой А так, чтобы окуляр трубы находился на одной вертикальной линии с точкой (рис.4.34-а). От колышка до центра окуляра измеряют высоту инструмента i1. Затем рейку ставят в точку В, наводят на нее трубу нивелира, приводят пузырек уровня в нуль-пункт и берут отсчет по рейке b1. Затем нивелир и рейку меняют местами, измеряют высоту инструмента i2, приводят пузырек уровня в нуль-пункт и берут отсчет по рейке b2 (рис.4.34б).

Пусть главное условие нивелира не выполняется, и при положении пузырька уровня в нульпункте визирная линия не горизонтальна, а составляет с осью уровня некоторый угол i. Тогда вместо правильного отсчета b0 1 получается ошибочный – b1. Ошибку отсчета обозначим x, и превышение точки В относительно точки А будет равно:

h = i1 – (b1 + x).

При положении нивелира в точке В превышение точки А относительно точки В:

Рис.4.34

h’ = i2 – (b2 + x).

Но h = – h’, поэтому

i1 – (b1 + x) = – [i2 - (b2 + x)].

Отсюда получаем:

x = 0.5*(i1 + i2) – 0.5*(b1 + b2). (4.59)

Если x получается больше 4 мм, необходимо выполнить юстировку уровня, т.е. устранить угол i. Для этого элевационным винтом наклоняют трубу нивелира до тех пор, пока отсчет по рейке не будет равен правильному отсчету:

b02 = b2 + x,

при этом пузырек уровня уйдет из нуль-пункта. Исправительными винтами уровня приводят пузырек в нуль-пункт и повторяют поверку заново. Полная программа поверки главного условия включает еще проверку параллельности вертикальных плоскостей, проведенных через визирную линию трубы и ось уровня; порядок этой проверки изложен в [15] на стр.62.

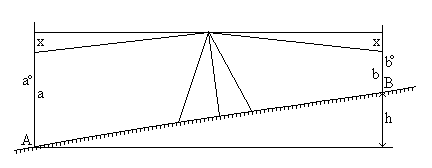

При нивелировании строго из середины ошибка отсчета по рейке из-за невыполнения главного условия нивелира не влияет на величину измеряемого превышения (рис.4.35)

Рис.4.35

2. Ось круглого установочного уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. Приводят пузырек круглого уровня в нуль-пункт, затем поворачивают нивелир по азимуту на 180. Если пузырек отклонился от нуль-пункта, то на половину отклонения его перемещают с помощью подъемных винтов и на половину – исправительными винтами круглого уровня.

Существует и другой, более надежный способ поверки круглого уровня: сначала тщательно устанавливают ось вращения нивелира в отвесное положение с помощью элевационного винта и цилиндрического уровня при трубе, затем исправительными винтами круглого уровня приводят его пузырек в нуль-пункт.

3. Горизонтальная нить сетки нитей должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира, т.е. быть горизонтальной. Рейку ставят в 30 – 40 м от нивелира и закрепляют ее, чтобы она не качалась. Затем берут отсчеты по рейке при трех положениях ее изображения: в центре поля зрения, слева от центра и справа. Если отсчеты отличаются один от другого более, чем на 1 мм, то сетку нитей нужно развернуть.

Предполагая, что сетки нитей строго перпендикулярны, можно проверить вертикальность вертикальной нити. Для этого в 20 м от нивелира подвешивают отвес, наводят на него трубу и проверяют совпадение вертикальной нити сетки с нитью отвеса.

Важнейшими характеристиками нивелира, определяющими точность измерения превышений, являются увеличение зрительной трубы и цена деления цилиндрического уровня при трубе. По этим характеристикам определяет пригодность нивелира для выполнения работ заданной точности. Чтобы получить численные значения увеличения трубы и цены деления уровня, выполняют соответствующие исследования нивелира.

№24.тригонометрическое нивелирование производится с целью создания высотной основы топографических съемок и при решении различных инженерных задач. Его достоинством является возможность передачи высот на большие расстояния . тригонометрическое нивелирование осуществляется при помощи наклонного луча теодолитом. В этом случае измеряем:

1.высоту инструмента;

2.расстояние от точки А до точки В при помощи нитяного длинномера;

3.измеряем угол наклона и длину.

Для определения превышения h между

точками А и В в одной из точек(точке А)

устанавливают теодолит-тахеометр, а в

точке В-веху или рейку,наводят трубу на

верх визирного знака и измеряют угол

наклона

![]() .

Если горизонтальное положение линии

АВ равно

.

Если горизонтальное положение линии

АВ равно

![]() ,

высота инструмента и знака соответственно

,

высота инструмента и знака соответственно

![]() и

,

то:

и

,

то:

![]() .формула

определения превышения;

.формула

определения превышения;

![]() -превышение

между точкой наведения и линией горизонта.

-превышение

между точкой наведения и линией горизонта.

Поскольку:

![]()

![]()

![]()

То искомая величина превышения будет

равна:

![]()

На практике измеряют высоту инструмента

и по рейке наводят на отсчет равный

высоте инструмента. В этом случае

![]() и тогда

и тогда

![]()

№25. геометрическое нивелирование производится горизонтальным визирным лучем, который получают при помощи нивелира. Перед нивелированием точки на местности закрепляют колышками, костылями, башмаками, на которые устанавливают вертикально нивелирные рейки. Место установки нивелира для работы называют станцией, а расстояние от нивелира до рейки – плечем нивелирования. Различают два способа геометрического нивелирования: из середины и вперед. При нивелировании из середины нивелир устанавливается примерно на ровных расстояниях от реек, поставленных на точки А и В, а превышение вычисляют по формуле: h=a-b, где a и b – отсчеты в мм по рейкам, установленным соответственно на задней по ходу движения при нивелировании и передней точках. Знак превышения h получиться положительным, если а больше b, и отрицательным если а меньше b. Если известна высота На задней точки А, то высота передней точки В Нb=Ha+h

При нивелировании вперед нивелир ставят так, чтобы его окуляр находился над точкой А, измеряют высоту прибора i, затем визируя на рейку, отвесно поставленную в точке В, берут отсчет b. В этом случае h=i-b.

№26. Полевые работы при прокладке теодолитного хода закляючаются: 1) В выборе на местности дополнительных точек для обеспечения взаимной видимости между вершинами ходов. 2) В измерении углов между соседними сторонами ходов. 3) В измерении длин всех его сторон. 4) Измерение углов производится по возможности от двух исходных ориентирных углов 5) Точки хода обозначаютсся колышками диаметром 3-4см с отметкой для центрирования прибора. Колышки забиваются в землю так, чтобы над поверхностью земли оставался конец не более 2-3см. Рядом с колышком ставится сторожок с надписью номера точки. 6)Прибор с точки снимаем и переносим только после того как проверим что при измерении угла и расстояния не допущено ошибок. 7)Длины сторон измеряем дважды одним прибором или двумя способами.

№27. Целью обработки результатов полевых измерений при прокладке теодолитных ходов является получение координат их вершин. Исходными данными для их получения служат измеренные в вершинах ходов горизонтальные углы, горизонтальные положения сторон этих ходов и данные привязки съемочного обоснования к пунктам государственной или местной сети. Согласно инструкции СН 212-73 в ходах длиной до 250м абсолютная невязка в периметре не должна превышать 0,25м при съемках в масштабе 1:5000 – 1:2000 и в ходах до 150м не превышать 0,15м и 0,10 при съемках в масштабах 1:1000 и 1:500. Графическая обработка материала включает построение координатной сетки и на ее основе нанесение опорных теодолитных ходов по координатам их вершин, построение контуров местности по данным абрисам съемки и оформлении плана в соответствии с действующими условными топографическими знаками. Все построения производятся на планшете, который представляет собой лист качественной чертежной бумаги. Построение контуров местности выполняется на основе нанесенных на план теодолитных ходов по данным абрисам. Способ построения контуров на плане соответствует способу съемки их на местности. Все вспомогательные построения временно вычерчиваются тонкими линиями, а числовые значения на план не переносятся.

№28.Съемка-совокупность геодехических действий,выполняемых на местности с целью составления ее плана.Топографическая-съемка,в результате которой получают на плане,кроме контуров и предметов,рельеф местности.Основные виды съемок:теодолитная,техометрическая,мензульная,фототопографическая.Топографические съемки делятся на основные и специализированные.На основные топографические планы наносятся,как правило,все объекты и контуры местности,предусмотренные действующими таблицами условных топографических знаков,а рельеф отржается с учетом высоты сечения,предусмотренной соответствующими стандартным масштабам государтсвенной съемки.На специализированные наносится не вся ситуация местности,а только необходимая,возможно применение нестандартных сечений,снижение или повышение требований к точности изображения контуров и рельефа,диктуемых как видом сооружений так и стадией строительства.точность изображения контуров и рельефа в этом случае указывается в зарамочном оформлении.

Съемка местности выполняется в определенной последовательности и включает следующие стадии:

1.Подготовительная.В ней изучается имеющийся картографический материал,намечается проект выполнения работ,производится рекогносцировка местности,в результате которой устанавливаются границы участка,подлежащего съемке,намечается положение пунктов планового и высотного съемочного обоснования и составляется схема их расположения.

2.Измерительная.В процессе этой стадии при помощи геодезических инструментов и приборов выполняют необходимые угловые и линейные измерения.К этой стадии следует отнести также фотографический процесс,в результате которого получают данные для определения взаимного положения точек местности на плане и по высоте.

3.Камеральная стадия включает 2 периода:вычислительный и графический.В процессе вычислительного периода по результатам полевых измерений определяют проекции линий,дирекционные углы,координаты пунктов съемочного обоснования и др.В процессе графического периода по данным измерений и вычислений составляют планы или профили местности.

№29.1.Способ прямогульгольных координат(способ перпендикуляров)

2.Способ полярных коорднат.

3.Способ угловых засечек.

4.Способо линейных засечек.

5.Способ створов.

№30. Тахеометрическая съемка

Тахеометрическая съемка представляет собой топографическую, т. е. контурно-высотную съемку, в итоге которой получают план местности с изображением ситуации и рельефа. Тахеометрическая съемка выполняется без помощи остальных для сотворения планов маленьких участков местности в больших масштабах (1 : 500—1 : 5000) либо в сочетании с иными видами работ, когда выполнение стереотопографической либо мензульной съемок экономически нецелесообразно либо технически проблемно. Ее применение в особенности выгодно для съемки узеньких полос местности при изысканиях трасс стальных и авто дорог, линий электропередач, трубопроводов и остальных протяженных объектов. Слово «тахеометрия» в переводе с греческого значит « скорое измерение». Быстрота измерений при тахеометрической съемке достигается тем, что положение снимаемой точки местности в плане и по высоте определяется при одном наведении трубы устройства на рейку, установленную в данной для нас точке..

№31.Обработку полевых данных,полученных при съемке контуров и рельефа,выполняют в техеометрическом журнале в ткой последовательности:

1.Вычисляют горизонтальные расстояния между танцией и сответствующей реечной точки по формулеи результат округляют до 0,1 м.

2.Вычисляют по формуле значение h` по формуле;вычисление горизонтальных расстояний и превышейний производят по тахеометрическим таблицам.

3.Вычисляют отметки H реечных точек в хаактерных точках и линиях рельефа по формуле Hр*т=Hcр+hр*т,где Hcр-отметка станции и hр*т--превышение соответствующей реечной точки над станцией.вычисленные отметки реечных точек округляют до десятых долей метра.

Графическая обработка материалов:

1.Построение ккординатной сетки

2.Построение опорных ходов по координатам их вершин.

3.Нанесение на бумагу реечных точек с целью построения контуров и рельефа местности по данным тахеометрического журнала и кроки.

4.проверка плана на местности.

5.оформление плана.

№32.Нивелирование поверхности как вид топографической съемки предусмотрено инструкцией,оно производится на открытой местности со слабо выраженным рельефом для составления крупномасштабных планов.

Нивелирование поверхности по параллельным линиям выполняется как на открытой,так и на закрытой местности со слабовыраженным рельефом.Опорой для съемки является магистраль АБ,прокладываемая по середине участка,или по границе его.перпендикулярно разбивают поперечники.По магистрали и поперечникам через равные промежутки закрепляют точки-разбивают пикетаж.Если параллельно идущих ходов несколько,то они долдны быть связаны пермычками.Одномеременно с разбивкой пикетажа ведут съемку ситуации.По магистрали прокалдывают теодолитный ход,а по пикетажу производят геометрическое нивелирование.результаты съемки ситуации заносят в абрис,результаты нивелирования-в нивелирный журнал.

Способ полигонов применяют на местности с хорошо выраженным рельефом.Опорой съемки являютс сомкнутые между собой магистрали,прокалдываемые,как правило,по водоразделам и тальвегам.перпендикулярно к магистралям разбивают поперечники.по магистралям и поперечникам разбивают пикетаж;попутно делают съемку ситуации.Числовая и графическая обработка данных,полученных при проложении теодолитных ходов по магитсралям и нивелировании по пикетажу,производится в соответствии с указаниями приведенными више.

Нивелирование по квадратам чаще всего применяется в строительстве при вертикальной планировке участков.Поверхность разбивают по квадратом(стороной 100 или 200 м).Построение сетки выполняют с помощью теодолита и ленты.Основыне квадраты разбивают на заполняющие(20-40,а иногда 10м).вершины основных квадратов закрепляют бетонными или деревянными столбами,а заполняющие-кольями.Кроме вершин квадратов,закрепляют так же перегибы рельефа(плюсовые точки) на сторонах и внутри квадратов.Попутно с разбивкой квадратов ведут съемку контуров местности,которые привязывают к сторонам квадратов.Схему разбивки квадратов с обозначением их вершин и данные съемки конутров заносят на схему(абрис).направление однородных скатов показывают на ней стрелками.Квадраты со стороной 100-200 с нивелируют каждый в отдельности.нивелир устанавливают примерно в середние квадрата и производят отстчеты по рейкам,установленным в его вершинах,а так же на плюсовых точках.Отсчеты произведенные по рейкам записывают на схеме сети квадратов.Каждая сторона нивелируется дважды а потом проверяется:a1-b1=a2-b2 или a1+b1=a2+b2.Расхождения не должны превышать 5 мм.Также можно контролировать по способу Купчинова a1-a2=b1-b2.После контроля отсчетов вычисляют превышения по сторонам квадрата.Для построения топографического плана по результатам нивелирования поверхности по квадратам наносят на бумагу в заданном масштабе сеть квадратов,против вершин которых выписывают отметки,округленные до сотых долей метра.По данным абрисы строят контуры местности,после чего методом интерполирования проводят горизонтали.план оформляется в соответствии с действующими условными знаками.

№33.Установление положения автодороги в продольном профиле по отношению к поверхности земли(или,иначе нанесение проектной линии) производится при выполнении ряда технических условий,главным из которых является соблюдение предельного продольного уклона.Для дороге с высокой интенсивностью движения величина этого уклона не должна превышать 0,040-0,050;для дорог местного значения допускается увеличение продольных уклонов до 0,060-0,090.Требованию обеспечения устойчивости земляного полотна,удобства поверхностного водоотвода и защиты дороги от снежных и песчаных наносов лучше всего отвечвает расположение дороги в насыпи(обертывающее проектирование).Однако в пересечении местности для уменьшения продольных уклонов дорогу проектируют для уменьшения продольных уклонов проектируют по секущей,срезая возвышенные места рельефа.В этом случае проектная линия наносится под условием нулевого баланса земляных работ,т е примерной компенсации объемов насыпей и выемок.Положение дороги определяется также рядом точек,строго фиксированных по высоте:начало и конец трассы,ее пересечение в одном уровне с существующими железными и автомобильными дрогами,высота проектной линии над поверхностью воды при переходу через водотоки.От этих точек называемых контрольными,и начинают нанесение проектной линии на профиль.Зная отметку контрольной точки H1 находят проектную отметку Н2 последующей точки(красную отметку) по формуле Н2=Н1+h=H1+jd,где h-превышение между точками,j-проектное значение уклона,d-расстояние между точками.Разности между проектными отметками и отметками земли по оси дороги(черные отметки) называют рабочими отметками.Положительные рабочие отметки выражают высоту насыпи,отрицательные-глубину выемки.Между двумя точками профиля с рабочими отметками разных знаков h1 и h2 находится точка нулевых работ.ее расстояние от ближайшей заданной точки вычисляется по формуле x=d(h1/(h1+h2)),где h1 и h2 берутся по модулю.

Пикетажный журнал

Одновременно с измерением длины линии ведется пикетажный журнал, в который заносится ось дороги с показанием углов поворота, выпиской характеристик кривых, разбивкой пикетов и плюсов и нанесением ситуации. Пикетажный журнал служит основой для составления плана трассы, ведомости прямых и кривых, продольного профиля и других важных проектных документов.

В пикетажный журнал заносят план дорожной полосы шириной примерно 100 м. Полосу шириной 50 м (по 25 м от оси) необходимо снять более точно (эккером и рулеткой); остальная часть дорожной полосы заносится в журнал по данным глазомерной съемки.

Масштаб трассы в журнале обычно принимают 1 : 2000 с увеличением в сложных местах.

Нивелировка продольного и поперечных профилей производится по установленным на местности точкам — пикетам и плюсам. Результаты нивелировки заносятся в нивелировочный журнал с точностью до 1 мм. Подсчеты отметок и постраничная проверка журнала выполняются в поле.

№34.Построение профиля

Построение профиля местности по данному направлению. При проектировании инженерных сооружений, а также для определения видимости меж точками местности нужно построение профиля местности по данному направлению. Для построения профиля по полосы АВ (рис. 28, а) на листе бумаги проводят горизонтальную линию и на ней в масштабе плана поочередно откладывают отрезки 1—2; 2—3, 3 — отм. 54,5 и т. д. Выбирают условный горизонт таковым образом, чтоб его линия не пересекалась с линией профиля (например, УГ = 50 м). В каждой из приобретенных точек восставляют перпендикуляры (рис. 28, б) и на их в принятом вертикальном масштабе откладывают профильные отметки, равные разности абсолютных отметок точек и условного горизонта. Соединив приобретенные точки А, Г и т. д. плавной кривой, получают профиль местности по полосы АВ. Для большей наглядности вертикальный масштаб профиля традиционно принимается в 10 раз крупнее горизонтального масштаба, т. е. масштаба плана. Определение границы водосборной площади. Водосборной площадью либо бассейном именуется участок земной поверхности, с которой вода по условиям рельефа обязана стекать в данный водосток (реку, лощину и т. д.). Оконтуривание водосборной площади делается с учетом рельефа местности по горизонталям карты (плана). Границами водосборной площади служат полосы водоразделов, пересекающие горизонтали под прямым углом. На рис. 29 полосы водоразделов показаны пунктиром. Зная водосборную площадь, среднегодовое количество осадков, условия испарения и впитывания воды почвой, можно подсчитать мощность аква потока, которая нужна для расчета мостов, площадок дамб и остальных гидротехнических сооружений. Определение размеров земельных тел. Используя план с горизонталями, можно вычислить объемы земельных тел.

Основными методами точного инженерно-технического нивелирования являются: а) метод геометрического нивелирования при коротких визирных лучах, разработанный и примененный при изучении осадок фундаментов и строительных конструкций многих видов сооружений; б) метод гидростатического нивелирования; в) метод, основанный на применении микронивелиров. Рассмотрим методику геометрического нивелирования короткими лучами.Методом геометрического нивелирования можно определять разность высот двух точек, расположенных на расстоянии 10— 15 м, со средней ошибкой 0,034-0,05 мм. Разность высот точек, расположенных на расстоянии нескольких сотен метров одна от другой, определяется со средней ошибкой 0,1—0,2 мм. Такая высокая точность достигнута в результате принятия ряда мер по ослаблению отдельных источников ошибок: тщательный отбор приборов для нивелирования. Наибольшую точность обеспечивают нивелиры с плоскопараллельной пластинкой типа и компенсационные, тщательное определение цены деления головки микрометра на различных его участках с помощью измерительных микроскопов; изготовление специальной прецизионной нивелирной подставки, позволяющей плавно менять высоту прибора и нивелировать при двух горизонтах инструмента; использование специальных визирных целей, в наибольшей степени способствующих повышению точности отсчитывания; защита нивелиров от теплового воздействия в условиях открытого воздуха специальным теплозащитным кожухом. Это позволяет более чем в два раза стабилизировать значение угла при выполнении инженерно-геодезических работ в сложных условиях геометрическое нивелирование может быть заменено тригонометрическим с короткими, до 100 м, лучами визирования.

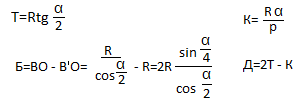

№35. чтобы разбить кривую, достаточно определить на местности положение ее трех главных точек: начала кривой А, середины кривой В' и конца кривой С. Для этого от вершины угла поворота В нужно отложить отрезки ВА=ВС=Т, а вдоль биссектрисы угла α – отрезок ВВ'. Эти отрезки обозначаются соответственно через Т и Б и называются тангенсами и бессиктрисами кривой. Ктоме того, необходимо знать длину кривой К и величину домера Д, т.е. разность между двумя тангенсами и длиной кривой.

Расстояние по трассе считается по кривым, а разбивка пикетажа ведется вдоль тангенсов. Поэтому чтобы учесть разницу между длиной двух тангенсов и кривой, все пикеты за вершиной угла смещаются на величину домера.

Для выноса пикетов на кривую необходимо определить их прямоугольные координаты относительно условного начала, расположенного в начале или конце кривой. Пусть на кривую радиуса R требуется вынести пикет номером n, предыдущий пикет n-1 находится на расстоянии L от начала криво. По длине дуги К=100м – L и радиуса R прямоугольные координаты пикета n вычисляются по формулам:

![]()

Таким образом, для

выноса данного пикета на кривую нужно

отложить от начала кривой НК взаимно

перпендикулярные отрезки

![]() и

и

![]() ; пикеты, расположенные за вершиной

угла, выносятся на кривую от конца

кривой.

; пикеты, расположенные за вершиной

угла, выносятся на кривую от конца

кривой.

№36.Детальная разбивка кривых способо прямоугольных координат.При этом способе разбиваемую кривую делят на равные дуги длиной s.при заданном радиусе R дуге s будет соответстсвовать центральный угол : ф=(s/R)*ро

Приняв касательную НКТ на ось абцисс,а начало координат поместив в начале кривой,вычисляют координаты точек кривой по формулам:

x1=Rsinф; y=R-Rcosф=2Rsin2(ф/2)

x2=Rsin2ф; y=R-Rcos2ф=2Rsin2ф

x3=Rsin3ф; y=R-Rcos3ф=2Rsin2(3ф/2)

xn=Rsin(nф); y=R-Rcos(nф)=2Rsin2(nф/2)

При построении точек кривой по полученным координатам теодолит устанавливают и центрируют в начале координат НК,визируют ось трубы направляют по касательной НКТ и откладывают сначала абциссы х1,х2,..хn,а затем к ним перепендикулярные ординаты y1,y2,..yn. Знапчения координат(xj,yj) по аргументам R и ф выбирают из таблиц разбивки кривых.

№37.Изыскания-обширный комплекс полевых,камеральных и лабораторных работ,имеющих целью изучение условий строительства и эксплуатации будущего инженерного сооружения.Программа инженерно-технических изысканий вклчает в себя:экономические,инженерно-геодезические,инженерно-геологические,гидроологические,гидрогеологические,почвенные,климатологические,изыскания месторождений местных строймтериалов,обследование существующих инженерных сооружений и сбор исходных данных для составления проекта организации строительства и смет.в состав инж-техн изысканий входят создание опорных геодезических сетей,производство топографических съемок,съемок сетей подземных и воздушных комумуникаций.В первой стадии проектирования разрабатывается технический проект,определяющий экономическую целесообразность и техническую возможность строительства,а также его сметную стоимость.Второй стадией состаление проекта являются рабочие чертежи,разрабатываемые на основе утвержденного технического проекта,содержание детали элементов сооружений и освещающие методику геодехических работ на строительной площадке.Процесс строительства сопровождается геодезическими контрольными измерениями и завершается исключительной съемкой сооружения,фиксиурющей допущенные отклонения от проекта.наконец,геодезически методы наблюдения позволяют выявить деформации и смещения сооржуения в период его эксплуатации.

№38.Естественный рельеф не всегда отвечает соответствующим требованиям, и его приходится исправлять. Исправление рельефа в целях приспособления его для той или иной эксплуатации называетсявертикальной планировкой. Для производства работ по исправлению естественного рельефа (по вертикальной планировке) составляют проект вертикальной планировки территории.Задачей вертикальной планировки является проектирование продольных уклонов осей улиц, обеспечивающих организацию стоков атмосферных вод с выводом их за пределы населенного места (или в ливневую канализацию) и нормальные условия для движения транспорта и пешеходов. Составление схемы вертикальной планировки. Разработка схемы вертикальной планировки выполняется в два этапа. — на первом этапе анализируются условия для отвода поверхностных вод по лоткам проезжих частей улиц за пределы поселка. Вычисление уклонов ведут по формуле: i=h/D где h — превышение между опорными точками (разность их черных отметок); D — расстояние между опорными точками. Рассмотрев всю систему величин и направлений уклонов, выявляют участки улиц с недопустимыми по нормам продольными уклонами, места скопления поверхностных вод в результате встречных уклонов, наличие ям, требующих засыпки, и т.п. В связи с этим анализируют характер необходимых изменений рельефа путем срезок или насыпей. Для этого рассчитывают красные (проектные) отметки опорных точек, обеспечивая технически приемлемые продольные уклоны по улицам.

Вычисление объема котлована начинают с определения его средней глубины hk=(ha+hb+hc+hd)/4,где ha=Hk-Ha,hb=Hk-Hb,hc=Hk-Hc,hd=Hc-Hd,-глубины котлована в его углах.Hk-отметка дна котлована,Hb,Ha,Hc,Hd-высоты физической поверхности земли в угловых точках котлована.a и b –длина и ширина котлована на уровне его дна,то a` b` на уровне физической поверхности вычислим по формулам: a`=a+2m|hk|, b`=b+2m|hk|,m-коэффициент откоса. Площадь котлована на уровне дна Sk=ab,на уровне физической поверхности Sk`=a`b`.объем котлованв равен V=(1/2)(Sk+Sk`)hk.Для траншеи отметки дна получают с продольного профиля трассы,затем определяют площади Sa Sb ,поперечных сечений профиля в точках А и B.Sa=(1\2)ha(b+2|ha|m), Sb=(1\2)hb(b+2|hb|m).после чего находим объем на участке АБ:Vab=1\2(Sa+Sb)lab,lab-длина.для вычисления объема с повышенной точностью используют формулу симпсона Vab=lab(Sa+Sb+4S)\6,S-площадь среднего сечения траншеи.

№39.Геодезические работы для проектирования инженерных сооружений.Проектирование, а в последующем и строительство инженерного сооружения ведется на основе комплекса специальных работ, называемых инженерными изысканиями. Основные задачи инженерных изысканий — изучение природных и экономических условий района будущего строительства, составление прогнозов взаимодействия объектов строительства с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения.Каждая стадия инженерных изысканий обеспечивает материалами соответствующую стадию проектирования.В связи с этим различают следующие изыскания:1предварительные на стадии технико-экономического обоснования или технико-экономического расчета;2на стадии проекта;3на стадии рабочей документации.Изыскания делятся на экономические и технические.

При проектировании подземных самотечных трубопроводов особое внимание уделяют выбору продольного уклона.скорость движения жидкости не должна быть слишком большой или слишком маленькой. Глубина заложения определяется исходя из необходимости предохранить трубу от промерзания.проект трассы должен отвечать отвечать техническим и экономическим требованиям.Объем грунта, извлеченного из выемок должен равняться объему грунта,уложенного в насыпи.Трасса трубопровода проектируется на основе продольного профиля местности.При сооружении самотечной канализации особое значение имеет размещение смотровых колодцев.Их положение определяет положение всей трассы,так как трубопровод на участках между колодцами должен быть строго прямолинейным..составление проекта профиля трубопровода начинают с нанесения на профиль мест установкисмотровых колодцев,выписки их номеров и горизонтальных расстояний.Уклон трубы задают задают руководствуясь условиями,обеспечивающими нормальное функционирование системы и минимум затрат на ее сооружение.На крутых участках местности кроме назначения максимальных уклонов,прибегают к сооружению перепадных колодцев.На продольный профиль трубопровода наносят данные о пересекаемых им препятствий,приводятся сведения о характере грунта,уровне подземных вод,даются результаты гидравляческих расчетов.При сооружении напорных трубопроводов,их трассу обычно проектируют параллельно земной поверхности.

В большинстве случаев реально существующая физическая поверхность земли не удовлетворяет условиям рационального размещения на ней того или иного инженерного сооружения.возникает необходимость в искусственном преобразовании рельефа к виду удобному для строительства – вертикальной планировке.физическую поверхность земли называют фактической или «черной» поверхностью.в результате проектирования получают проектную или «красной».Создание пректной поверхности в самом общем виде можно представить как перемещение земляных масс из выемок в насыпи.Величина срезки и подсыпи характеризуются раюочими отметками.Точки для которых рабочие отметки равны нулю-точки нулевых работ.Если последовательно соединить точки нулевых работ то получится линия нулевых работ.Разность объемлв насыпей и выемок – баланс земляных работ.При работе стремятся к нулевому балансу.В качестве оформляющих поверхностей могут использоваться криволинейные поверхности и плоскости,когда оформляющая поверхность является плоскостью.Сведения об объемах выемок и насыпей,оптимальных маршрутах перемещения грунта показывают на спец чертеже – картограмма земляных работ.

№40.Вынос проектных отметок необходим перед началом строительства, перед прокладкой инженерных коммуникаций, либо в процессе выполнения ландшафтного дизайна. Вынос проекта достигается путем вынесения осей строения либо поворотных точек. При этом вынос проекта в натуру, либо осей здания может выполняться как в плане так и по высоте, что особенно важно для правильной посадке объекта строительства относительно рельефа и уже возведенных зданий и сооружений. Оси закрепляются металлическими кольями, дюбелями либо прокрашиваются краской в зависимости от пожелания заказчика. При этом специалисты отдела руководствуются прежде всего условиями строительства и обеспечением сохранности вынесенных осей.

Важнейшим документом для геодезистов отдела при выполнении разбивочных работ является разбивочный чертеж, который должен входить в состав проектной документации. В отдельных случаях наши специалисты самостоятельно подготавливают разбивочный чертеж и уже с него производят вынос проекта или осей здания.

При окончании строительства или одного из его этапов, как правило требуется выполнение исполнительной съемки, т.е. геодезический контроль выполненных работ относительно проектной документации. В некоторых случаях, например при прокладке коммуникаций, исполнительная съемка является обязательной, но не стоит пренебрегать ею и при строительстве небольших строений, так как это может служить гарантом соответствия построенного исходному проекту. Специалисты отдела инженерных изысканий выполняют комплекс геодезических работ на строительной площадке, связанный с разбивкой осей сооружений, состоящий из следующих технологических процессов:

1Определение на местности планового положения отдельных точек;

2Откладывание на местности заданных расстояний;

3Построение заданных углов;

4Вынесение на местность заданных высотных отметок.

При переносе положения точек проекта в натуру применяют способы прямоугольных и полярных координат или засечек. В зависимости от взаимного расположения проектных и опорных точек, заданной точности разбивки и степени сложности зданий или сооружений, наши специалисты комбинируют эти способы.

№41. Для передачи отметок на дно котлована с крутыми откосами или на монтажный горизонт используют методы геометрического или тригонометрического нивелирования. При этом должны быть известны отметки ближайших реперов Нрп и проектные отметки на дне котлована Нк или монтажном горизонте Нм . "проектные рейки" на монтажном горизонте bм и на дне котлована bк будут:

bм = Нрп + а + сd - Hм, bк = Нрп + а' + c'd' - Hк,

где а и а' - отсчеты по черным сторонам реек, установленных на репере,

сd и c'd' - длины отрезков определяемые по отсчетам на рулетках, подвешенных на кронштейнах соответственно на монтажном горизонте и на верхней бровке откоса котлована и натянутых вертикально с помощью грузов.

Погрешность передачи отметки методом геометрического нивелирования с использованием рулетки и реек составляет около 4 мм, если принять погрешность одного отсчета по рейке и рулетке равной 2 мм (2 . √4). Метод тригометрического нивелирования, выполняемый с помощью технического теодолита, на порядок менее точен по сравнению с геометрическим и сводится к вычислению и построению вертикального угла n и закреплению соответствующей этому углу точки С с заданной проектной отметкой Нпр. методом тригонометрического нивелирования

Угол наклона визирной оси теодолита определяется в этом случае по известной формуле:

ν = arctg(h/d),

где h = Нпр - Нрп - I,

d - горизонтальное проложение между прибором и точкой С,

I - высота прибора.

При невозможности непосредственного измерения величины d, это расстояние может быть определено как неприступное по теореме синусов.

№42..Линии и плоскости с проектным уклоном разбивают при земляных планировочных работах, строительстве линейных сооружений. Линии с проектным уклоном обычно переносят в натуру в два этапа:

по заданным отметкам откладывают на местности главные точки линии (вершины углов поворота, точки перелома уклонов и т.д.);

закрепляют промежуточные точки.

Точки с заданными отметками путем геометрического нивелирования переносят от высотной опорной сети. Промежуточные точки линии можно перенести при помощи визирок на глаз наклонным лучом теодолита или нивелира, а также с помощью лазерного прибора.

Для перенесения промежуточных точек "на глаз" обычно пользуются тремя разбивочными визирками одинаковой длины (двумя постоянными и одной ходовой). Постоянные визирки устанавливают на главных крайних точках проектной линии, а ходовую - на промежуточных точках последовательно, так, чтобы малая перпендикулярная планка находилась на одном визирном луче с верхним краем постоянных визирок.

По такому принципу переносят на местность и линию с проектным уклоном с помощью нивелира или теодолита.

При помощи элевационного винта нивелира или подъемного винта, расположенного по линии, направляют визирную ось трубы на отсчет по рейке. Затем рейку последовательно ставят на промежуточные точки и забивают колья до тех пор, пока отсчет по рейке, поставленной на эти колья, будет равен высоте прибора.

При больших уклонах вместо нивелира используют теодолит, трубу которого микрометренным винтом устанавливают под соответствующим наклоном. При разбивке наклонных площадок на местность переносят плоскости с проектным уклоном. Разбивка проектных плоскостей может быть выполнена несколькими способами.

На местности разбивают сеть квадратов и производят нивелирование по квадратам для определения отметки земли в их вершинах. Зная проектные уклоны и проектную отметку исходной точки, вычисляют проектные отметки всех вершин квадратов. По разности между фактическими и проектными отметками в вершинах квадратов делают рабочие отметки и выписывают их на сторожках, установленных на местности в каждой вершине квадрата. Рабочие отметки показывают величину насыпи или выемки для получения проектной плоскости. Иногда сторожки забивают до уровня проектных отметок (тогда их высота над пикетами должна быть равна рабочим отметкам).

Разбивку плоскости с небольшим проектным уклоном можно выполнить наклонным лучом нивелира (при больших уклонах - теодолитом). Для этого ось вращения нивелира устанавливают перпендикулярно проектной плоскости, тогда визирная ось трубы при вращении нивелира будет описывать плоскость, параллельную проектной, на расстоянии, равном высоте инструмента.

Для детальной разбивки проектной плоскости на каждой выбранной точке забивают колья так, чтобы отсчет по рейке, поставленной на эти колья, был равен высоте прибора. При этом способе разбивки в пределах проектной плоскости можно выставить колья в любом количестве, без дополнительных вычислений и измерений.

№43.исполнительные съемки-инженерно-топографические съемки строящихся или законченных строительных объектов с целью выявления всех отклонений от проекта,определения фактического положения в плане по высоте наземной и подземной части сооружения и линий коммуникации.Принципиальные особенности:

1.точность внутрицеховых исполнительных съемок увеличиваетс до точности проектирования.

2.Положение характерных точек сооружения(ушлы зданий,шпили,колодцы),которые в дальнейшем могут использоваться как геодезические точки дл привязок,выноса проекта в натуру при реконструкции,ремонте,определяются аналитически и их координаты выписываются на исполнителньой документации.

3.Инженерные подземные коммуникации(ИПК) на современных сооружениях в целях удобочитаемости и использования мсполнительных планов снимаются раздельно по видам прокладок:трубопроводы,кабельные сети,коллекторы.

4.Для поиска и выноса на поверхность ИПК,скрытых под слоем земли или какого либо искусственного покрытия,применяются индукционные методы и приборы.

Геодезическая основа исполниетльных съемок:1.В пределах отдельных щданий и цехов-закрепленные на сооружении разбивочные оси и сеть нивелирных реперов.2.в предеха строительной площадки-центры пунктов плановой и высотной геодезической разбивочной сети.3.за пределами строительной площадки-центры пунктов геодезической сети,созданной в процессе изычкательных работ.

В зависимости от размеров объекта исполнительный генерльный план составляют в масштабе 1:2000-1:5000.На план наносятся все геодезические пункты,имеющие на данной территории,строения и сооружения,дорожная сеть,наземные и подземные коммуникации,рельеф.Для удобочитаемости делается он в цветных условных знаках и с минимально необходимым показом цыфровой информации.В отличие от проектного,на котром все сооружения нанесены по отношению к осям соружений,на исполнительный вс е наносится по фактическому положению,в ряде случаев не совпадающему с проектным положением оси сооружения.Исполнительные чертежи по видам или типам строительства составляются в крупненных масштабах(1:1000-1:500) с более полной цифровой информацией.Только имея исполниеьный план коммуникаций,можно правильно организовать работу механизмов и принять меры предосторожности во избежание их повреждения при выполнении глубинных земляных работ.

№44.В программу наблюдений входит:методы и циклы наблюдений;виды и места контрольных знаков;типы геодезических приборов и инструментов;способы обработки полученных результатов.Наиболее универсальным способом наблюдений за осадками является периодическое высокоточное нивелирование.Наблюдение ведется периодически заданными циклами.Превый цикл выполняют после закладки фундамента и по результатам этого цикла определяют отметки осадочных реперов.Наблюдения ведутся тщательно и при двух горизонтах инструмента.Последующие наблюдения выполняются по мере возведения сооружения и увеличения нагрузок на фундаменты.После завершения сроительства в период эксплуатации ведутся периодически через 3-6 месяцев до полного затухания осадок.нивелирование всегда ведется по одной и той же схеме,чтобы добиться единоорбразия в определении величин осадок.Расстояние от инструментов до марок допускаются до 25м,при этом соблюдается возможно точное равенство плеч.Точность определения первышения на танции должна быть порядка 0,3-0,5 мм.а невязка хода подсчитывается по формуле

По результатам повторных нивелировок составляют график хода и величины осадок.По горизонтальной оси откладывается время,по вертикальной-величину осадки,которая выражается формулой

Наблюдение за осадками обычно ведется нивелированием II класса,но в особо ответственных случаях I клааса.

Наблюдения за смещениями.Створный метод. Через контрольную точку,находящуюся на теле сооружения,проводится линия;по оси и на концах этой линии закрепляются геодезические пункты P1 и Р2 вне сооружения и вне зоны деформаций;полученная линия Р1МР2 есть створ.Створные наблюдения выполняются либо измеренями створных углов,либо с помощью подвижной марки.Для второго Белицын сконструировал специальный инженерный инструмент со зрительной трубой двойного изображения без сетки нитей.Метод триангуляции.С тригонометрических пунктов А,В,С с помощью засечек периодически определяют координаты пунктов 1,2,3 на сооружении.путем сравнения координат определяют линейные смещения точек сооружения.Горизонтальные углы измеряют с точностью до 0,5-0,7``.а величины смещений получаются порядка 1-2 мм.Крен- отклонение от вертикальной плоскости.Крен характеризуется двумя величинами:углом между вертикальным напрвлением и наклонным(фактическим) и горизонтальной проекцией наклонной линии сооружения на горизонтальную плоскость.Линейную величину крена можно получить с помощью отвеса,подвещенного в точке,или проектированием этой точки на горизонтальную плоскость с трех стоянок теодлолита.Теодолит при таком проектировании должен иметь уровень на горизонтальной оси трубы.Крен сооружений,имеющих жесткий каркас можно определить кренометрами,главные части которых составляют чувствительные цилиндрические уровни с микрометренными винтами.

№45.Геодезические работы в строительстве выполняются в определенном объеме и с указанной точностью, которые обеспечивают при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров проектной документации требованиям строительных норм и правил. Работы разделяются на следующие основные виды: съемочные, трассировочные, разбивочные, а также исполнительные съемки, наблюдения за деформациями объектов строительства. Съемочные и трассировочные работы предшествуют проектированию строительства и проводятся в период инженерных изысканий.

Разбивочные работы ведутся непосредственно в период строительства и предназначаются для выноса с проекта на местность осей и точек зданий, сооружений. Исполнительные съемки осуществляются в процессе строительства и при его завершении с целью контроля за выполнением и качеством строительно-монтажных работ, а также составления нового плана застроенной местности. Наблюдения за деформациями объектов строительства проводятся с начала их возведения и до окончания строительства и, при необходимости, продолжаются в период эксплуатации. В состав геодезических работ, связанных с их выполнением непосредственно на строительной площадке, входят:

создание геодезической разбивочнои основы для строительства, включающей построение разбивочнои сети строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений, магистральных и внеплощадочных линейных сооружений, а также для монтажа технологического оборудования;

разбивка внутриплощадочных, кроме магистральных, линейных сооружений или их частей, временных зданий (сооружений);

создание внутренней разбивочнои сети зданий (сооружений) на исходном и монтажном горизонтах и разбивочнои сети для монтажа технологического оборудования, если это предусмотрено в проекте производства геодезических работ или в проекте производства работ, а также производство детальных разбивочных работ;

геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки законченных объектов или их отдельных частей с составлением исполнительной геодезической документации;

геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей, если это предусмотрено проектной документацией, установлено авторским надзором или органами государственного надзора.

Указанные выше геодезические работы являются необходимой частью технологии строительно-монтажных работ и осуществляются по единому графику, увязанному со сроками выполнения процесса строительного производства и специальных работ. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства выполняет заказчик. В обязанность подрядчика входит производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки. Для крупных и сложных объектов и зданий выше 9-ти этажей разрабатываются проекты производства геодезических работ (ППГР) в порядке, установленном для разработки проектов, производства работ (ППР). ППГР могут разрабатывать как подрядчик, так и специализированные проектные организации (по заданию заказчика).

До начала выполнения геодезических, работ на строительной площадке рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах, должны быть проверены в части взаимной увязки размеров, координат и отметок и разрешены к производству техническим надзором заказчика. Геодезические работы следует выполнять средствами измерений необходимой точности. Геодезические приборы должны быть поверены и отъюстированы в установленном порядке, регулярно поверяться перед началом работ.

Геодезические работы приступают выполнять после предусмотренной проектной документацией расчистки территории, освобождения ее от строений, подлежащих сносу, и вертикальной планировки.

№46. Геодезическое обслуживание при монтаже сборных фундаментов. Сборные фундаменты под сборные колонны суть башмаки с углублениями, в которые устанавливаются колонны. Башмак колонны устанавливается на проектную отметку путем подливки бетонной смеси в стакан с таким расчетом, чтобы отметка уровня бетонной смеси отличалась от проектной не более 5 мм, а смещение оси фундамента под колонну – 10 мм.

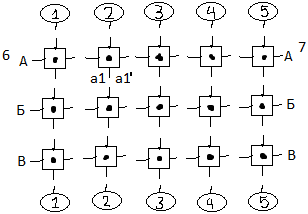

До начала монтажа колонн выполняется выверка фундаментов в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Если готовые фундаменты имеют продольные оси А-А, Б-Б, В-В и поперечные 1-1, 2-2, 3-3 и т.д., то над створной точкой 6 центрируют теодолит и визируют на точку 7. После этого на все фундаменты этого створа наносят риски в точках а1, а1”… На каждом фундаменте прочерчивают линии а1а1' , а2а2' . Таким же образом поступают со створами Б-Б и В-В. Затем наносят аналогичным образом створы 1-1, 2-2.

Точки пересечения перпендикулярных створ на каждом фундаменте окрашивают масляной краской. При этих разбивках длина луча визирования не должна превышать 150 м. Если же створы имеют длину больше указанной, то их делят на две равные части и горизонтальную разбивку выполняют со средины осей. Высотное положение фундамента выверяется нивелированием. После разбивки фундаментов перед монтажом колонн выполняют контрольные измерения планового и высотного положения фундаментов и составляют исполнительный чертеж, на котором показывают величины отклонений от проекта со своими знаками.

№47. Техника безопасности.

При выполнении геодезических работ необходимо соблюдать правила техники безопасности. Все организации, деятельность которых связана с геодезическими работами, обязательно разрабатывают правила или инструкции по технике безопасности применительно к тем конкретным условиям, в которых предстоит выполнять геодезические работы. На площадках развёрнутого строительства соблюдаются правила техники безопасности, принятые для данного строительного объекта, причём этими правилами должны быть предусмотрены и геодезические работы. К выполнению геодезических работ допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж и обучение правилам Т.Б. Проведение инструктажей оформляют приказом по строительному управлению. Здания по правилам техники безопасности проверяют ежегодно. При работе на проезжей части дороги и при работе на строй площадке с работающими механизмами назначают наблюдателя - рабочего, освобождённого от других обязанностей. К работам на высоте более 5 м не допускаются лица, моложе 18 лет. На перекрытиях зданий устанавливают ограждения предусмотренные ППР. Нельзя производить геодезические работы в глубоких котлованах, вблизи нависших стенок, на краю откосов, под стеной даже работающего экскаватора. В зимнее время при прогреве грунта или бетона электропрогревом нельзя производить на таких участках измерения стальными лентами. Геодезисты с приборами должны перемещаться по лестничным маршам, имеющим инвентарные заграждения. Нельзя ходить по опалубке. Запрещается перемещаться по краю корпуса, перемычками, перегородками, ригелям. Переходы с ригеля на ригель допускаются только по удобным подмостям. При работе в опасных местах исполнитель должен привязывать себя к прочно закреплённым конструкциям монтажным поясом. При монтаже различных конструкций геодезические приборы должны быть установлены на расстоянии полуторной высоты монтируемой конструкции. При обследовании и обмере различных колодцев следует учитывать, что в них могут накапливаться ядовитые газы. Геодезические работы на строй площадке производятся в спецодежде и каске. При выполнении работ в зимних условиях следует предусматривать перерывы в работе для обогрева, работающих и создавать условия для этого. Запрещается выполнять геодезические работы: при порывистом ветре силой в 6 баллов;при сильном снегопаде, дожде, тумане;при температуре воздуха от - 30° С и ниже;на монтажной площадке при гололёде;на проезжей части дорог. При использовании на строй площадке лазерных приборов соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкции к этим приборам.