- •Устройство тактовой синхронизации с пассивной фильтрацией. Структурная схема выделителя тактовой частоты. Принцип действия, временные диаграммы.

- •Устройство тактовой синхронизации с активной фильтрацией. Структурные схемы, принцип действия.

- •Упрощенная структурная схема приемника синхросигнала. Назначение опознавателя, анализатора, решающего устройства, их устройство.

- •Структурная схема неадаптивного приемника сс. Назначение блоков, принцип действия в синхронном режиме.

- •Организация сигнальных каналов для передачи сигналов управления и взаимодействия (сув). Расчет частоты дискретизации сув.

- •28.Цифровой линейный тракт. Назначение, среда распространения. Межсимвольные, переходные, импульсные помехи и их устранение.

- •29.Линейные коды цифровых систем передачи. Требования, предъявляемые к линейным кодам. Свойства и спектральная характеристика двухуровневого однополярного кода с возвращением к нулю (вн).

- •37.Первичная система передачи икм-30/4. Назначение, технические характеристики, состав оборудования.

- •38.Структурная схема системы передачи икм – 30/4. Назначение блоков.

29.Линейные коды цифровых систем передачи. Требования, предъявляемые к линейным кодам. Свойства и спектральная характеристика двухуровневого однополярного кода с возвращением к нулю (вн).

По ЦЛТ должны передаваться сигналы, обеспечивающие минимальные уровни помех внутри сигнала и переходных помех между соседними трактами. Уровень и мешающие действие указанных помех зависят в общем случае как от ширины и формы энергетического спектра сигнала, так и от ширины и формы АЧХ тракта.

Следовательно, вопрос выбора цифрового сигнала, обеспечивающего необходимую помехозащищённость, сводится к подбору сигнала, спектра которого удовлетворяет определённым требованиям:

энергетический спектр сигнала должен ограничиваться снизу и сверху, быть достаточно узким, располагаться на сравнительно на низких частотах и не содержать постоянной составляющей, что позволяет обеспечить наибольшую длину регенерационного участка;

в составе спектра передаваемого сигнала должна быть FT (тактовая частота), что позволяет выделить эту частоту из линейного сигнала;

сигнал должен быть представлен в коде, содержащем информационную избыточность, что обеспечивает возможность обнаружения ошибок в линейном сигнале.

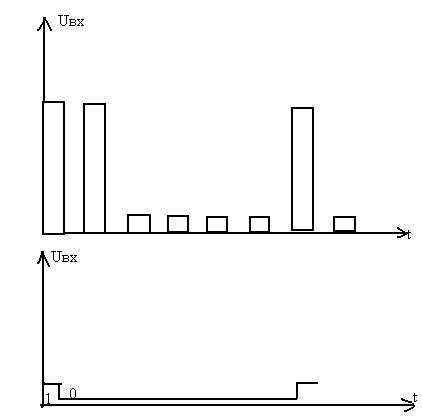

Рассмотрим виды линейных кодов (1-4), рис 1, достоинства и недостатки этих кодов (Таблица 1), принцип построения рис 2 (таблица 2 дана к принципу построения кода КВП-3)

Таблица №1

30.Линейный код модифицированный без возврата к нулю (МБВН). Свойства, спектральная характеристика. Структурная схема преобразователя кода в тракте передачи. Принцип действия, временные диаграммы. Применение.

Код без возвращения к нулю - Non Return to Zero (NRZ) представляет собой обычную двоичную последовательность. В коде с возвращением к нулю - Return to Zero (RZ) единица передается импульсом вдвое меньшей длительности. Спектры простейших типов кодов обладают следующими недостатками: наличие постоянной составляющей; малая мощность тактовой частоты (частоты синхронизации); возможное наличие длинных последовательностей нулей. Код RZ требует более широкую полосу пропускания, чем NRZ, но имеет меньшее значение постоянной составляющей.

МБВН – модифицированный БВН.

Достоинства: простота.

Н едостаток:

возможность сбоя в связи с отсутствием

импульса на значительном интервале

времени.

едостаток:

возможность сбоя в связи с отсутствием

импульса на значительном интервале

времени.

Используется свойство триггера переключения, и сохранять состояние, пока на входе нет следующей 1(увелич.длительность).

В спектре нет частоты тактовой,нет ограничения снизу.Есть постоянная составляющая.Используется в аппаратуре ИКМ-15

31.Структурная схема преобразователя кода МБВН в тракта приема. Принцип действия, временные диаграммы. Применение.

32.Линейный код с чередованием полярности импульсов (ЧПИ). Свойства и спектральная характеристика кода. Структурная схема преобразователя кода тракта передачи и приема. Принцип действия, временные диаграммы

ЧПИ: 0→0; 1→чередуются;

Формат RZ – return to zero. Нули передаются пассивной паузой.

Энергетический спектр:

Удовлетворяются все требования, предъявляемые к ЛК, за исключением синхронизации.

Надо передать спектр (0÷fт). Все инженерные расчеты системы (затухание в линии, переходные помехи между цепями) делают на частоте fт/2, где спектр имеет максимум.

Контроль качества осуществляется по фиксации событий нарушения биполярности сигнала (под биполярностью здесь понимается разная полярность соседних импульсов).

При большом числе подряд идущих нулей тактовая синхронизация ухудшается вплоть до срыва.

В ЦСП применяются квазитроичные коды. Это двоичный код. Однако по форме сигнала они подобны третичным кодам 1, 0, –1. Трехуровневая структура необходима для подавления постоянной составляющей и спектра вблизи нее.

Импульсы 1 и –1 балансируют код, осуществляется взаимная компенсация вносимых ими искажений при ограничении спектра снизу.

v=2,048 Мбит/с

fт=2,048 МГц

τт

=

=

= с

с

33.Линейный код двухполярный, трехуровневый, модифицированный квазитроичный (МЧПИ) или код с высокой плотностью импульсов (КВП-3). Свойства и спектральная характеристика кода. Алгоритм формирования кода.

КВП–3 (модифицированный ЧПИ) имеет ограниченное число нулей (n≤3).

(HDB – high density bipolar).

HDB–3 применяется во всей аппаратуре ЦСП в качестве стыкового кода на первичном, вторичном, третичном цифровых стыках.

В HDB–3 каждые 4 нуля заменяются замещающими комбинациями:

000V или B00V (V – varing, B – бит).

Алгоритм кода: полярность символа «V» по всей шкале времени чередуется. Символ «B» имеет ту же полярность, что и «V» в данной комбинации. В замещенных комбинациях на 1–й позиции берется «0» или «B» в зависимости от того, какой символ был перед этим (чтобы не допустить 3–ч символов с одной полярностью подряд).

Спектр HDB–3 близок к спектру AMI.

Появл. составл. Маленькая:

Балансировка несколько хуже, т.к. имеются нарушения биполярности. Однако обеспечивается уверенная тактовая синхронизация благодаря ограничению пассивных пауз 3–мя нулями.

Регулярность кода HDB–3 состоит в том, что имеет место биполярность нарушения биполярности: вначале нарушения биполярности происходит от положительных импульсов, затем от отрицательных и т.д.

При ошибках в линейном тракте эта регулярность нарушается. В устройствах «ТМ» сигнал анализируется, выявляются события нарушения биполярности нарушений биполярности, которые квалифицируются как ошибки. Вычисляются показатели ошибок и сообщаются автоматически на главную станцию.

Код HDB3 (или КВП3–код высокой плотности), у которого цифра в конце указывает на максимально допустимое число следующих подряд нулей в коде передачи.

В этом коде последовательности из четырех "0" заменяются последовательностями, содержащими нарушение биполярности на позиции последнего бита.

В00V 000V

Полярность предыдущего импульса |

Вид комбинации для числа импульсов |

|

нечетного |

четного |

|

- |

0 0 0 - |

+ 0 0 + |

+ |

0 0 0 + |

- 0 0 - |

Пример: Определить линейный сигнал в коде HDB3 для следующей последовательности 1010.0011.0000.0000.1000.1

Решение:

|

1010 |

0011 |

0000 |

0000 |

1000 |

1 |

Передавалось нечетное число импульсов |

+ 0 - 0 |

0 0 + - |

0 0 0 - |

0 0 0 - |

+ 0 0 0 |

- |

Передавалось четное число импульсов |

+ 0 - 0 |

0 0 + - |

+ 0 0 + |

- |

+ 0 0 0 |

- |

нарушения

34.Регенераторы цифровых сигналов. Назначение, параметры. Упрощенная структурная схема регенератора. Принцип действия, временные диаграммы.

Важной особенностью цифрового способа передачи сигналов является возможность восстановления переданной импульсной последовательности после прохождения ее через среду, вносящую искажения и помехи.

Искажения и помехи искажают форму импульсов и их длительность. Поэтому в линейном тракте ЦСП для восстановления параметров цифрового сигнала через определенные расстояния ставят регенераторы.

Регенераторы выполняют следующие функции:

Усиление с АРУ и коррекция формы импульсов до прямоугольной.

Стробирование импульсов, в результате которого импульсы цифрового сигнала на выходе регенератора формируются в строго определенные моменты.

Принятие решения: сравнение стробированных импульсов с пороговым значением Uпор±.

Тактовая синхронизация – хронирование процесса регенерации.

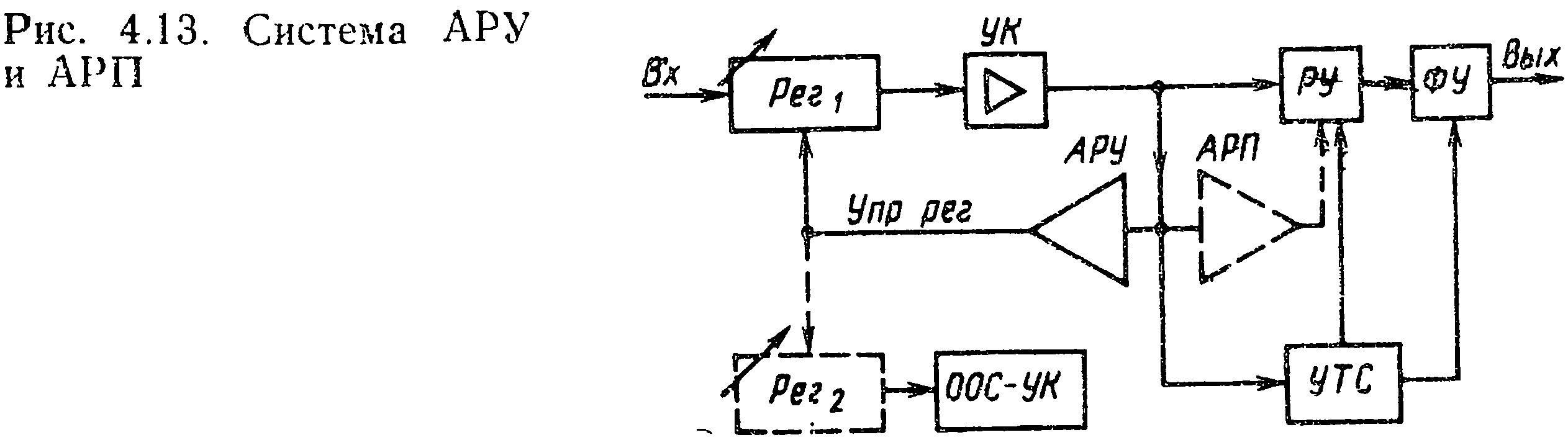

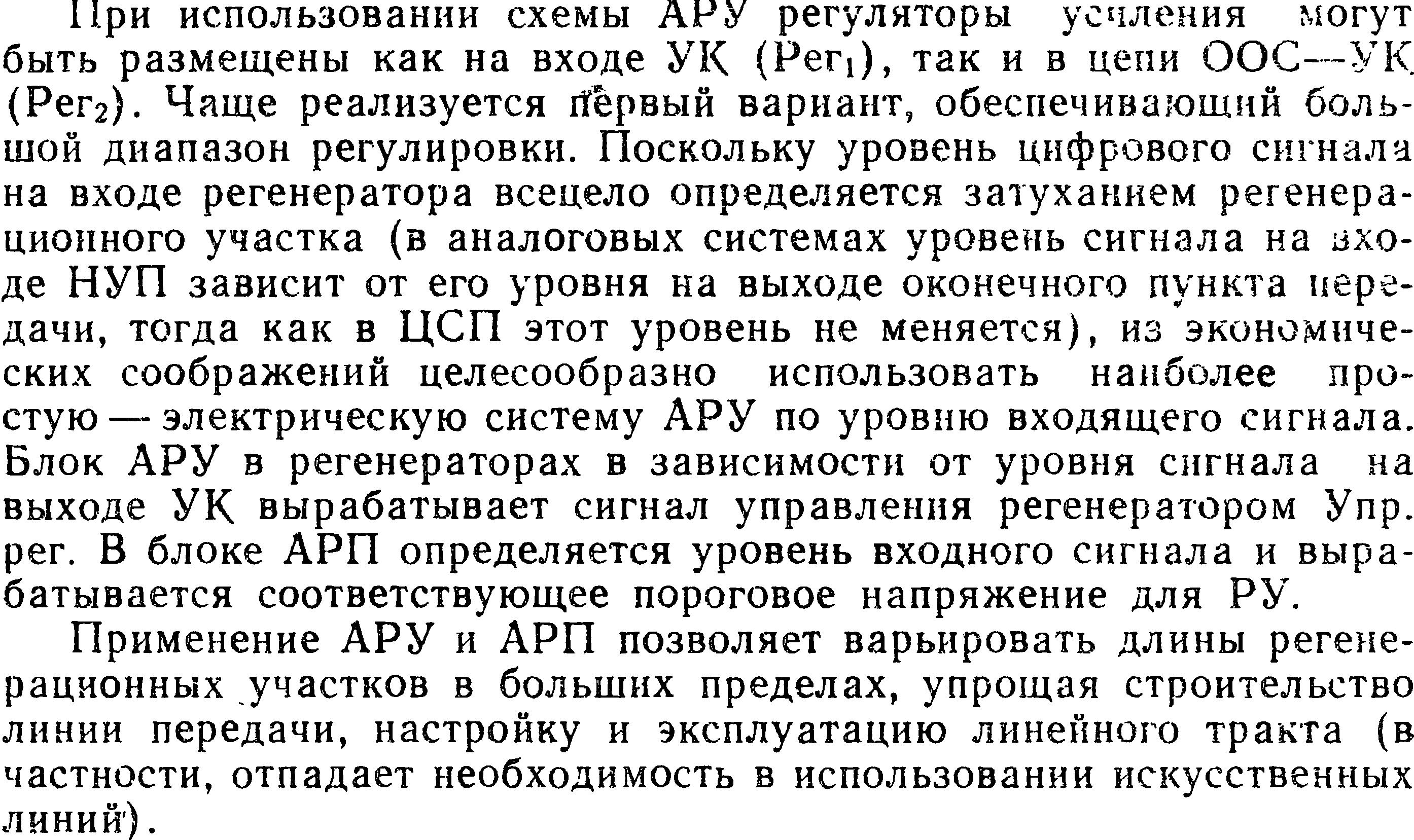

Структурная схема регенератора приведена на рис.1:

Рис.1. Структурная схема регенератора

Вх. у–во – входное устройство, которое служит для согласования сопротивления линии с входным сопротивлением регенератора (соединяет обычно линейный трансформатор симметричную цепь кабеля с несимметричным входом линейного регенератора);

Кор. у–ль – корректирующий усилитель, предназначенный для компенсации затухания регенерационного участка и коррекции амплитудно–частотных искажений, вносимых линией, т.е. корректируется форма импульсов;

ПУ – пороговое устройство. Предназначено для определения превышения сигнала над помехой. Когда амплитуда импульса больше Uпор, то на выходе ПУ будет импульс, а когда амплитуда импульса меньше Uпор, то на выходе ПУ импульса не будет.

Импульсы с выхода ПУ поступают на решающее устройство.

Решающее устройство необходимо для стробирования в каждом такте поступающих импульсов.

В хронирующем устройстве выделяется тактовая частота, формируются стробирующие импульсы и они подаются на решающее устройство.

Если в момент поступления стробирующего импульса на решающее устройство с выхода ПУ тоже поступает импульс, то на выходе решающего устройства появляется импульс. А если в момент стробирования импульс не поступает с выхода ПУ на решающее устройство, то на выходе решающего устройства импульса не будет.

Вых. у–во – выходное устройство, которое служит для согласования выходного сопротивления регенератора с линией.

На рис.2 приведены временные диаграммы, показывающие принцип регенерации.

Рис.2

Линейный цифровой сигнал с выхода оконечной станции (рис.2а) поступает в линию, где претерпевает затухание, на него влияют искажения и помехи (рис.2б). Затем сигнал поступает на корректирующий усилитель, на выходе которого имеет вид рис.2в. Если на входе порогового устройства ПУ сигнал превышает пороговое напряжение Uпор, то на вход РУ поступает импульс, на РУ также поступают стробирующие импульсы. В этом случае на выходе РУ будет импульс (рис.2г). В РУ восстанавливается первоначальная амплитуда и длительность импульсов.

Следует помнить, что частотная характеристика усиления корректирующего усилителя должна совпадать с частотной характеристикой затухания участка регенерации.

Надо оптимально выбирать значение порогового напряжения uпор.

Коэффициент ошибок будет определяться следующим образом:

Kош=

,

,

где Nош – число ошибочных символов;

N – общее число символов.

Kош

должен быть не более

,

а для одного регенератора требования

более жесткие Kош<

,

а для одного регенератора требования

более жесткие Kош< ,

т.к. ошибки накапливаются вдоль магистрали,

При этом не накапливаются искажения

формы импульсов и их изменение

местоположения во времени. Как мы видели

выше, единственным ухудшением качества

передачи является появление ошибок в

результате неправильного принятия

решения по причине помех и искажений

на участке регенерации.

,

т.к. ошибки накапливаются вдоль магистрали,

При этом не накапливаются искажения

формы импульсов и их изменение

местоположения во времени. Как мы видели

выше, единственным ухудшением качества

передачи является появление ошибок в

результате неправильного принятия

решения по причине помех и искажений

на участке регенерации.

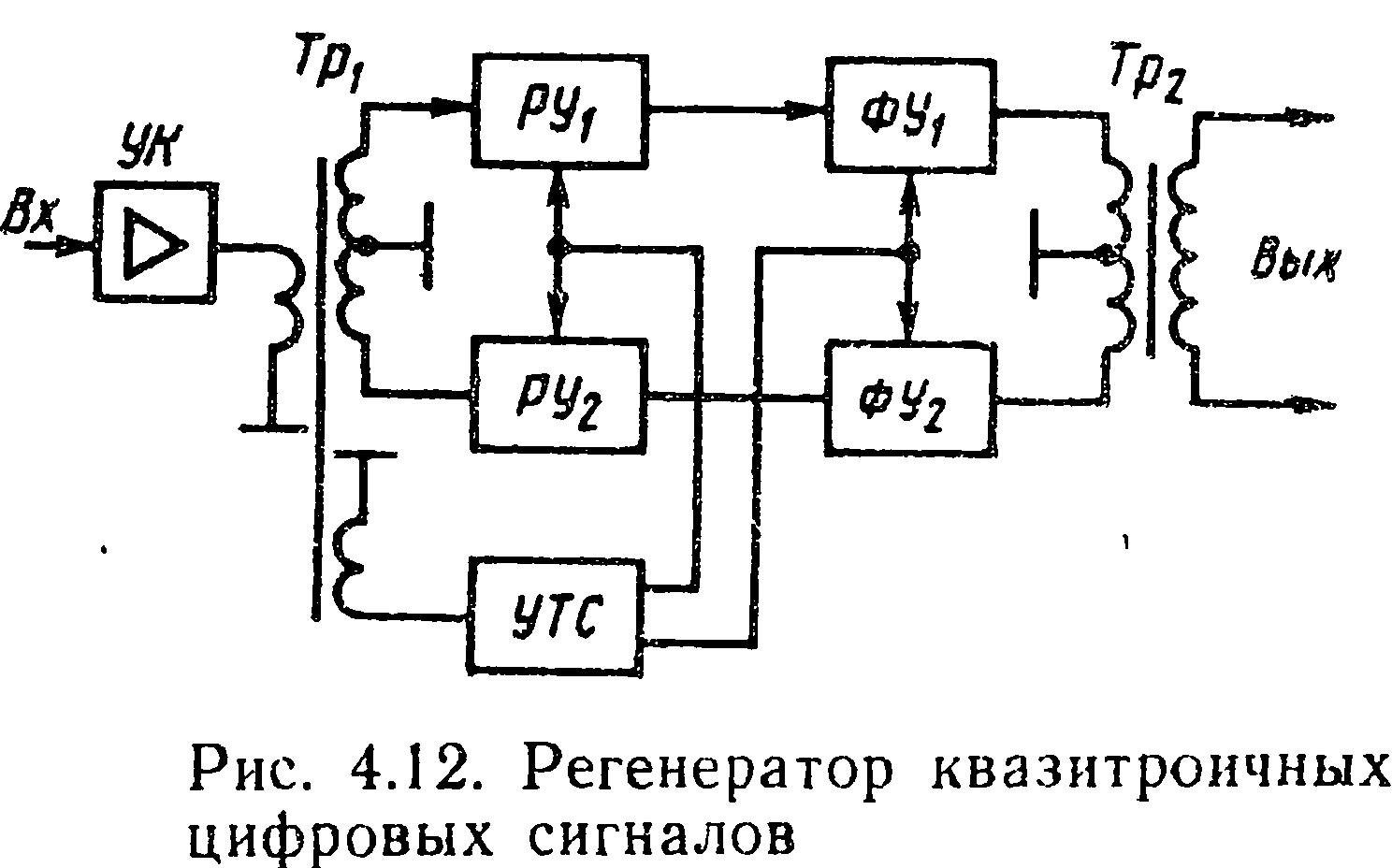

35.Структурная схема регенератора двухполярных сигналов. Принцип действия, временные диаграммы. Применение.

36.Иерархия ЦСП. Стандартизация цифровых систем передачи. Основные требования. Технические характеристики первичной, вторичной, третичной, четверичной и субпервичной систем передачи.

Многоканальные цифровые системы, которые используются, либо предполагается их использование, в различных звеньях сети связи, как и системы с частотным делением каналов, рассчитаны на различное число каналов и передачу различных сигналов. Для рационального построения цифровых систем передачи необходимо, чтобы системы, рассчитанные на большее число каналов ТЧ, были кратны по числу каналов системам с минимальным числом каналов. Это дает возможность при построении систем передачи с любым числом каналов использовать стандартное каналообразующее оборудование. Аналогично строится и аппаратура систем передачи с частотным разделением каналов, где применяется стандартное оборудование индивидуального и группового преобразования и стандартные спектры частот групп каналов.

С этой целью цифровые системы передачи стандартизируются определенной иерархией этих систем. Иерархия цифровых систем передачи должна удовлетворять следующим требованиям:

системы передачи должны обеспечивать передачу всех видов аналоговых и дискретных сигналов;

скорость передачи информации должна быть выбрана с учетом использования оборудования как аналого-цифрового преобразования, так и временного группообразования сигналов;

должны обеспечиваться простое объединение, разделение и транзит передаваемых сигналов;

должна быть предусмотрена возможность взаимодействия цифровых систем передачи с аналоговыми системами;

параметры цифровых систем передачи должны выбираться с учетом характеристик существующих и перспективных линий связи.

В настоящее время наибольшее распространение получила иерархия цифровых систем передачи, показанная на рис. 1.

Рис. 1.

В качестве первичной системы МККТТ рекомендована система, рассчитанная на 30 каналов ТЧ при 32 канальных интервалах. Скорость передачи группового сигнала 2048 кбит/с.

Вторичная цифровая система рассчитана на 120 каналов ТЧ. Цифровой поток вторичной системы формируется объединением цифровых потоков четырех 30-канальных первичных Систем (30X4 каналов ТЧ). Скорость передачи группового сигнала 8448 кбит/с.

Третичная система рассчитана на 480 каналов ТЧ. Цифровой поток таких систем формируется объединением цифровых потоков вторичных систем. Скорость передачи цифрового сигнала 34368 кбит/с.

Четверичная система объединяет потоки четырех третичных систем, что обеспечивает 1920 стандартных телефонных каналов. Четверичная система может обеспечить передачу телевизионного сигнала. Скорость передачи группового сигнала 139264 Кбит/с.

Стандартный первичный цифровой поток со скоростью передачи группового сигнала 2048 Кбит/с может быть образован путем объединения двух потоков субпервичных систем передачи со скоростью передачи группового сигнала 1024 Кбит/с. Субпервичиная система передачи рассчитана на 15 каналов ТЧ при 16-канальных интервалах МККТТ, кроме построения иерархии системы передачи на базе 30-канальных систем, допускает построение иерархии ЦСП на базе 24-канальных систем со скоростью передачи группового сигнала 1554 Кбит/с. Такой вариант иерархии ЦСП получил распространение на Сероамериканском континенте.

В настоящее время в нашей стране выпускается следующая аппаратура с ИКМ и ВРК.

Аппаратура ИКМ-30 предназначена для работы на городских и пригородных сетях и обеспечивает формирование 30 каналов тональной частоты, используемых в качестве соединительных линий между АТС, между АТС и АМТС. Аппаратура работает по кабелям типа Т, ТПП. по четырехпроводной однокабельной либо по двухкабельной системе. Максимальная длина переприемного участка по ТЧ может составлять от 50 до 86 км, длина участка регенерации от 1,5 до 2,7 км в зависимости от типа используемого кабеля. Аппаратура может быть использована в качестве каналообразующей для цифровых систем Передачи более высоких порядков.

Аппаратура ИКМ-120 - вторичная цифровая система передачи - предназначена для использования на линиях местной и внутризоновой сетей связи. Аппаратура обеспечивает организацию до 120 каналов ТЧ. получаемых путем объединения четырех первичных цифровых потоков со скоростью передачи 2048 Кбит/с в один — со скоростью 8448 Кбит/с. Дальность связи 600 км. Для обеспечения указанной дальности связи в комплексе аппаратуры предусмотрены обслуживаемые (ОРП) и необслуживаемые (НРП) регенерационные пункты. Расстояние между ОРП до 200 км, номинальная длина участка регенерации 5 км. Аппаратура работает по симметричному кабелю. Схема организации связи четырехпроводная двухкабельная.

Аппаратура ИКМ-480 — третичная цифровая система передачи, предназначенная для использования на внутризоновых и магистральных сетях связи. Она обеспечивает организацию 480 каналов ТЧ. Скорость передачи группового сигнала 34368 Кбит/с. Групповой поток формируется путем объединения четырех цифровых потоков со скоростью 8448 Кбит/с. Аппаратура работает по коаксиальному кабелю типа МКТ-4. Дальность связи до 2500 км. Расстояние между ОРП до 200 км, длина участка регенерации 3 км.

Аппаратура ИКМ-1920 — четверичная цифровая система передачи, предназначенная для использования на внутризоновой и магистральной сетях связи. Она позволяет организовать до 1920 каналов ТЧ, или один канал телевизионного вещания и 480 каналов ТЧ. Скорость передачи группового сигнала 139264 Кбит/с. Групповой поток формируется путем объединения четырех цифровых потоков со скоростью 34368 Кбит/с. Аппаратура работает по коаксиальному кабелю типа КМ-4. Максимальная дальность передачи 12500 км. Расстояние между ОРП 240 км, длина участка регенерации 3 км.

Аппаратура ИКМ-15 — субпервичная цифровая система передачи, предназначенная для организации соединительных линий между сельскими АТС на местных сетях связи. Она позволяет организовать до 15 каналов ТЧ. Скорость передачи группового сигнала 1024 Кбит/с. Два групповых потока системы передачи ИКМ-15 могут быть объединены в один поток со скоростью 2048 Кбит/с, который аналогичен по построению групповому сигналу ИКМ-30. Для этой цели применяется аппаратура "Зона-15". Аппаратура работает по кабелю типа КСПП 1 X 4 X 0,9 или КСПП 1 X 4 X 1,2. Схема организации связи — четырехпроводная, однополосная, однокабельная. Дальность работы 50 км. а при использовании ОРП — до 100 км. Максимальное расстояние между НРП для кабеля КСПП 1 X 4 X 0,9 — 7,2 км, для кабеля КСПП 1 X 4 X 1,2 — 7,4 км.

0 0 -

0 0 -