- •Вопрос№3 Классификация геодезических приборов, требования к ним

- •Вопрос №4 Основные стадии разработки геодезических приборов

- •Вопрос№6 Положения и законы геометрической оптики.

- •Вопрос №7 Показатель преломления. Полное внутреннее преломление

- •Вопрос № 8 Стёкла, применяемые для изготовления оптических деталей

- •Вопрос 9 Плоские и сферические зеркала, системы плоских зеркал

- •Вопрос№10 Отражательные призмы

- •Вопрос №12 п реломление луча сферической поверхностью.

- •Вопрос №13 Преломление луча двумя сферическими плоскостями

- •Вопрос№14 Идеальная оптическая система.

- •Вопрос №16 Ограничения пучков в оптических средах.

- •Вопрос №17 Аберрации оптических систем.

- •Вопрос № 19 Глаз как оптическая система

- •Вопрос№20 Лупа, микроскоп.

- •В опрос№ 21 Зрительные трубы геодезических приборов.

- •В опрос№ 22 Основные оптические характеристики зрит труб и их определение

- •Вопрос №23 Рабочие меры геодезических приборов.

- •Вопрос №27 Принцип работы микрометра с длиннофокусными линзами

- •Вопрос № 28 Исследование рена двустороннего оптического микрометра.

- •Вопрос № 32 Компенсаторы угла наклона.

- •Вопрос №34 Исследование компенсаторов наклона в нивелирах.

- •Вопрос№ 37 Подставки и подъёмные винты. Требования :

- •Вопрос № 39 Элевационные винты. Исправительные винты уровней и сеток нитей.

- •Вопрос №41 Исследование эксцентриситета алидады и лимба горизонтального круга.

- •Вопрос №42 Исследования влияния коллимационной ошибки и наклона оси вращения зрительной трубы.

- •Вопрос № 43 Общие сведения о нивелирах, геом условия, нивелирные рейки, цифровые нивелиры.

- •Вопрос №44. Исследования и поверки нивелиров определяются гост 10528-76 действующими инструкциями и наставлениями.

- •Вопрос №46 Приборы гидронивелирования.

- •Вопрос № 49 Общие сведения о наземных лазерных сканерах

- •Вопрос №51 о бщие сведения о светодальномерах

- •Вопрос №52 gps приемники. Общие сведения.

- •Вопрос №53 Обращение с геодезическими приборами, хранение приборов и уход за ними.

Вопрос № 19 Глаз как оптическая система

Классическая работа по изучению глаза принадлежит Гельм-Гольцу (XIX в.).

На рис. 45 показано устройство глаза (роговица 1, склеротина 4, радужная оболочка 2, сетчатка 5, сосудистая оболочка 6, желтое пятно 7, зрительный нерв 8, передняя камера 10, задняя камера 9 и хрусталик 3).

Как

оптический прибор глаз включает

оптическую систему, изображающую

наблюдаемые предметы на сетчатке, и

приемное устройство — сетчатку,

перерабатывающую световые сигналы

в электрические импульсы.

Как

оптический прибор глаз включает

оптическую систему, изображающую

наблюдаемые предметы на сетчатке, и

приемное устройство — сетчатку,

перерабатывающую световые сигналы

в электрические импульсы.

Оптическая система глаза является сложной системой, обладающей способностью изменять свои оптические свойства. Она состоит из передней камеры с водянистой влагой (n~nводы=1,33), входного зрачка, образованного радужной оболочкой, зрачок является действующей диафрагмой переменного диаметра (от 2 мм при ярком свете до 8—9 мм в сумерках) хрусталика (студенистое упругое тельце, удерживаемое мышцами). Толщина хрусталика — 3,8 мм, показатель преломления— 1,4. За хрусталиком находится задняя камера со стекловидной влагой, имеющей показатель преломления ~1,33. Последней составляющей оптической системы является его приемник света — сетчатка (сложная многослойная оболочка) с ямкой глубиной 0,4 мм на желтом пятне 0 1,02 мм. Оптическая ось глаза соединяет центр хрусталика с точкой сетчатки — ретины, расположенной в 1,5—2 мм выше желтого пятна, т. е. оптическая ось образуется со зрительной осью угол ~5°.

Угол наилучшего зрения составляет около 3° (диаметр глаза ~23 мм). Общий угол зрения глаза определяется пространством, наблюдаемым неподвижным глазом.

Лучи, попадая в глаз, преломляются на границах названных прозрачных сред и дают на сетчатке действительное обратное (обычно уменьшенное) изображение.

Глаз обладает удивительным свойством аккомодации (приспособления к расстояниям). Это достигается изменением кривизны поверхности хрусталика с помощью особой мышцы.

Наиболее отчетливое изображение на сетчатке глаза получается в том случае, когда рассматриваемый предмет отстоит от глаза на расстоянии, при котором хрусталик имеет свой естественный вид. Глаз реагирует только на видимый свет.

Разрешающая

способность глаза как оптической

системы может быть определена по

формуле![]()

Острота

зрения глаза зависит от освещенности

и контрастности. Например, в

сумерках![]() достигает

10—17'.

достигает

10—17'.

Наряду с замечательными свойствами глазу, как и всякой оптической системе, присущи недостатки (аберрации). Хроматизм положения для лучей F—С составляет 2—3', D—G — 3—4'; хроматизм увеличения для F—С — 0,5%, сферическая аберрация 1—2', кома ~ 1, астигматизм — 0,2—0,3 диоптрии, дисторсия —0,5 %. Кривизна поля компенсируется кривизной сетчатки и аккомодацией глаз.

Вопрос№20 Лупа, микроскоп.

Лупа — короткофокусная собирательная линза, служащая для рассматривания близко расположенных предметов (рис. 46). Наблюдатель устанавливает глаз вблизи заднего фокуса F', а предмет — между передней фокальной плоскостью и самой лупой так, чтобы расстояние до изображения s' было около 250 мм," т. е. равным расстоянию наилучшего зрения. Под видимым (угловым) увеличением лупы понимают отношение тангенса угла и', под которым видно изображение через лупу, к тангенсу угла и, под которым виден предмет на расстоянии лучшего зрения s'=250 мм

(3.135)

(3.135)

Подставив tga(альфа) = l/s' по-

лучим

![]()

г де

f'

— заднее фокусное расстояние лупы в

мм; s'=250—

расстояние наилучшего зрения (мм).

де

f'

— заднее фокусное расстояние лупы в

мм; s'=250—

расстояние наилучшего зрения (мм).

Чем

меньше f'

тем

больше

![]() при

при

увеличении 20х фокусное расстояние будет равно 12,5 мм. Для улучшения изображения при больших увеличениях применяют сложные лупы, изготовленные из нескольких линз с различными показателями преломления и радиусами кривизны сферических поверхностей.

а) симметричная лупа, состоит из двух одинаковых плосковыпуклых линз, обращенных плоской стороной к предмету. Лупа не исправлена на хроматическую аберрацию, но в ней увеличение лупы не превышает 10х;

б) несимметричная лупа, сферическая аберрация и дисторсия достаточно ослаблены, хроматизм не исправлен. Увеличение может быть доведено до 20х;

в)

апланатическая лупа, состоит из трех

линз, средняя из которых из готовлена

из крона, а крайние (симметричные) — из

флинта. В лупе хорошо исправлены

хроматическая и сферическая аберрации,

а также дисторсия и астигматизм.

готовлена

из крона, а крайние (симметричные) — из

флинта. В лупе хорошо исправлены

хроматическая и сферическая аберрации,

а также дисторсия и астигматизм.

следующее выражение для разрешающей способности глаза совместно с системой:

![]()

где Гх — увеличение оптической системы. Фокусное расстояние лупы из (3.135) составит

Разрешающая способность лупы в угловой мере при рассматривании делений шкалы составит

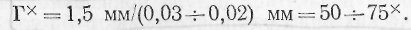

В современных оптических теодолитах интервал между соседними штрихами лимба составляет 20/30 мкм, толщина штрихов 1—3 мкм. Оптимальное увеличение оптических систем, для отсчитывания может составить

В этих случаях используют более сложные оптические системы — микроскопы.

Микроскоп представляет собой сложную оптическую систему, предназначенную для рассматривания мелких предметов, в частности, делений шкал геодезических приборов. Микроскоп состоит из двух собирательных систем (объектива и окуляра).Предмет АВ расположен между главным фокусом F0б и двойным фокусным расстоянием 2f1 объектива, который дает действительное, обратное и увеличенное изображение А1В1 предмета. Это изображение располо-

жено

за двойным фокусным расстоянием![]() вблизи

переднего

вблизи

переднего

фокуса окуляра FOK .

Окуляр микроскопа работает как лупа, давая прямое, увеличенное и мнимое изображение А2В2, которое будет обратным по отношению к предмету АВ. В последнем случае изображение А1В1 должно находиться в переднем фокусе FOK окуляра. Таким образом, микроскоп дает обратное, увеличенное и мнимое изображение. Общее линейное увеличение микроскопа

(3.138)

(3.138)

где бэтто0Б —линейное увеличение объектива; бэтто0к — линейное увеличение окуляра.