- •Основы теории горения топлив

- •1. Топливо

- •1.1. Состав топлива

- •1.2. Теплота сгорания топлива

- •1.3. Влага твердого топлива

- •1.4. Минеральные примеси твердого топлива

- •1.5. Выход летучих веществ и характеристика коксового остатка

- •1.6. Характеристики и классификация твердого топлива

- •1.7. Жидкое топливо

- •1.8. Газовое топливо

- •2. Материальный и тепловой баланс процессов горения

- •2.1. Теоретически необходимое количество воздуха

- •2.2. Объем продуктов сгорания

- •2.3. Энтальпия продуктов сгорания

- •2.4. Виды топочных устройств

- •2.5. Тепловой баланс процесса горения

- •2.6. Определение избытка воздуха

- •3. Горение газовых и жидких топлив

- •3.1. Скорость химического реагирования

- •Закон действующих масс

- •Влияние давления на скорость реакции

- •Зависимость скорости реакции от состава смеси

- •3.2. Цепные реакции

- •Цепное горение водорода

- •Горение оксида углерода и углеводородов.

- •3.3. Распространение пламени

- •Пределы воспламенения

- •3.4. Определение кинетических констант горения

- •3.8. Горелка Бунзена

- •3.5. Условия устойчивой работы кинетических горелок

- •Стабилизация процесса горения

- •3.6. Турбулентное горение предварительно подготовленных смесей

- •3.7. Диффузионное горение газов

- •3.8. Горелки промышленных агрегатов

- •Инжекционные горелки

- •5 Диффузор

- •Газовые струи в поперечном потоке

- •Вентиляторные горелки [14]

- •Вертикально-щелевая горелка

- •Горелочные устройства энергетических котлов

- •Газомазутные горелки гмг

- •Диффузионные горелки

- •3.9. Горение жидких топлив

- •3.10. Конструкции мазутных форсунок Механические форсунки

- •Ротационная форсунка

- •Пневматические форсунки

- •4. Горение твердых топлив

- •4.1. Основы кинетики горения углерода

- •Основные химические реакции горения углерода

- •Теория гетерогенного горения углерода

- •Роль вторичного реагирования

- •Время выгорания частицы углерода

- •4.2. Слоевые топки

- •Топки с цепной решеткой

- •4.3. Моделирование слоевого сжигания угля

- •4.4. Горение угольной пыли в факеле

- •4.5. Свойства угольной пыли

- •Затраты энергии на размол топлива

- •4.6. Системы пылеприготовления

- •4.7. Пылеприготовительное оборудование Шаровая барабанная мельница

- •Молотковые мельницы

- •Среднеходные мельницы

- •Мельницы-вентиляторы

- •Сепараторы пыли

- •4.8. Сжигание высокореакционных топлив

- •Топки с прямым вдуванием и фронтальными горелками

- •Топки с плоскими параллельными струями

- •Вихревые топки низкотемпературного сжигания

- •Сжигание сильношлакующих углей

- •4.9. Сжигание низкореакционных топлив

- •Сжигание углей с тугоплавкой золой

- •Сжигание антрацитов

- •Двухкамерные топки с жидким шлакоудалением

- •Библиографический Список

- •620002, Г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

- •620002, Г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

1.7. Жидкое топливо

Основным видом жидкого энергетического топлива является мазут, получаемый в процессе переработки нефти. Мазуты получают на нефтеперерабатывающих заводах одновременно с производством других продуктов (моторных топлив, масел и др.). В зависимости от условий различают неглубокую переработку нефти (разгонку) и глубокую (крекинг). При разгонке нефть разделяется на узкие фракции по температурам их выкипания без разрушения молекулярной структуры, а при крекинге достигается разрушение молекул исходных углеводородов, с образованием новых соединений. Наряду с легкими продуктами при крекинге нефтяных фракций образуются более сложные и тяжелые жидкие углеводороды – гудрон и полугудрон, а также твердые вещества высокой степени науглероженности.

Мазут, получаемый при неглубокой переработке нефти, называют прямогонным, при глубокой переработке нефти – крекинг-мазутом.

В соответствии с ГОСТ 10585-75 установлены следующие марки мазутов: флотский Ф 5 и Ф 12; топочный М 40 и М 100. Марка мазута характеризует максимальное значение условной вязкости при температуре 50 С. Флотские мазуты относятся к категории легких топлив, топочный мазут марки М 40 – к категории средних топлив, топочный мазут марки 100 – к категории тяжелых топлив.

В пределах марок топочные мазуты подразделяются на три сорта в зависимости от содержания серы: малосернистые (Sр 0,5 %), сернистые (Sр = 0,5-2,0 %) и высокосернистые (Sр = 2,5-3,5 %). Для мазута, получаемого при переработке высокосернистой нефти, допускается содержание серы не более 4,3 %.

Соединения, образующие мазут, состоят из пяти основных элементов: углерода, водорода, серы, кислорода и азота. Элементный состав горючей массы зависит от состава исходной нефти и глубины ее переработки. Минеральные примеси в мазутах представляют собой в основном соли щелочных металлов, а также продукты коррозии резервуаров. Зольность топочных мазутов весьма незначительна и обычно не превышает 0,1 %. Содержание воды в мазутах колеблется в пределах от 0,5-1 % до 3-5 %, а в отдельных случаях и выше. Значительное обводнение мазута происходит при разогреве острым паром в период слива. При сжигании обводненных мазутов возрастают: аэродинамическое сопротивление и расход энергии на собственные нужды электростанции; уменьшаются: теоретическая температура горения и теплоотдача в топке, вследствие чего снижается КПД парогенератора. Кроме того, влага усложняет эксплуатацию мазутного хозяйства и может привести к расстройству режима горения мазута из-за возможного образования водяных пробок, прерывающих равномерную подачу топлива к форсункам.

Одной из важнейших характеристик мазута является его вязкость, в связи с чем она положена в основу маркировки мазута. Ею определяются способы и длительность сливных и наливных операций, условия транспортировки топлива и эффективность работы форсунок. Под условной вязкостью понимают отношение времени непрерывного истечения 200 мл продукта при определенной температуре (50 С) ко времени истечения дистиллированной воды при 20 С.

Вязкость мазутов зависит от температуры, давления и предварительной термообработки. Вязкость мазута с увеличением температуры сильно уменьшается. Причем для обеспечения необходимой вязкости температура подогрева высоковязких и маловязких сернистых мазутов отличается несущественно. Например, для мазутов М 40 и М 100 в случае, если необходимо получить одинаковую вязкость перед механической форсункой (3,5 ВУ), разница в подогреве должна составлять всего 20 С (104 и 124 С).

С ростом давления вязкость мазута повышается, при этом чем сложнее молекулярное строение компонентов мазута, тем большее влияние оказывает давление на вязкость. Предварительная термообработка мазутов меняет их вязкостные свойства. Связано это с присутствием в мазутах углеводородов, образующих при относительно низких температурах более или менее жесткие структуры.

Для определения плотности мазутов обычно пользуются относительной плотностью (по отношению к плотности воды при температуре 20 С), которая составляет 20 = 0,95-1,06 и с повышением температуры уменьшается. Плотность в сочетании с вязкостью определяет условия отстаивания воды из мазутов и осаждения механических примесей. При малой плотности мазута отстаивание от воды протекает сравнительно быстро и не превышает 100-200 ч. При относительной плотности около 1,05 мазут располагается в резервуарах под слоем воды и отстаивание от воды становится практически невозможным.

Для перекачки мазута, заполнения и слива его из емкостей температура мазута должна быть не ниже 60-70 С, что соответствует вязкости 30 ВУ.

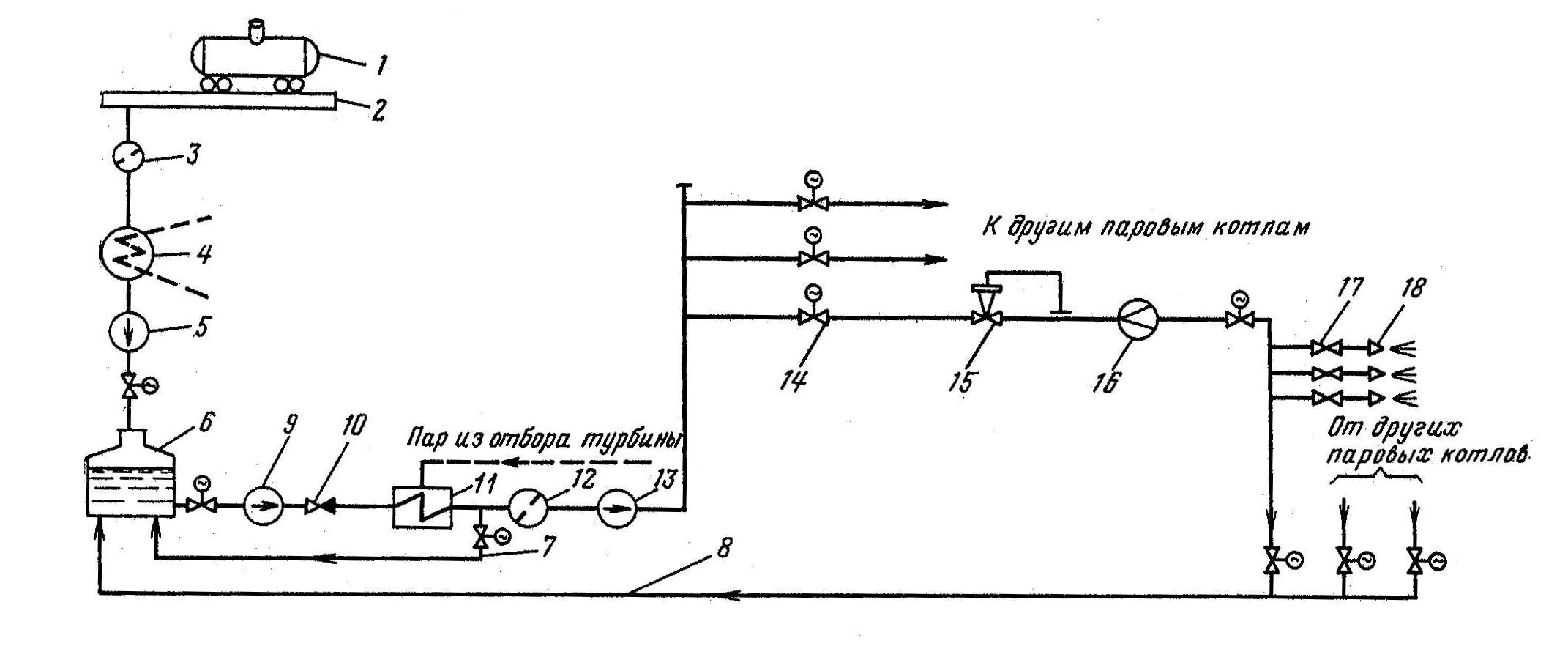

Технологический тракт подготовки мазута (рис. 1.6) на электростанции включает [5] приемно-сливное устройство, основные резервуары для хранения постоянного запаса мазута, мазутонасосную систему, систему трубопроводов для мазута и пара, группу подогревателей мазута и фильтров.

Мазут перед сжиганием необходимо подготовить, т.е. удалить механические примеси, повысить давление мазута и подогреть, для снижения потерь давления при транспортировке по трубопроводам и обеспечения тонкого распыливания. Температура в баках поддерживается на уровне 60-80 С за счет циркуляционного подогрева.

Рис. 1.6. Технологическая схема подготовки мазута на электростанции:

1 – цистерна с мазутом; 2 – сливное устройство; 3 – фильтр грубой очистки; 4 – сливной резервуар с подогревом; 5 – перекачивающий насос; 6 – основной резервуар; 7, 8 – линий рециркуляции мазута; 9 – насос первого подъема; 10 – обратный клапан; 11 подогреватель мазута; 12 фильтр тонкой очистки; 13 – насос второго подъема; 14 – запорная задвижка;

15 – регулятор расхода; 16 – расходомер; 17 – задвижка; 18 – форсунка

Типовой является двухступенчатая схема подачи топлива, предусматривающая двухступенчатое повышение давления.

Очистка мазута от твердых фракций происходит вначале в фильтрах грубой очистки с размером ячеек 1,51,5 мм2, а затем в фильтрах тонкой очистки с ячейками 0,3-0,5 мм, установленных перед насосами второй ступени.

Теплота сгорания обезвоженного мазута колеблется в пределах от 39 до 41,5 МДж/кг в зависимости от его состава. Теплота сгорания горючей массы мазута зависит от соотношения главных горючих элементов С, Н, а также от содержания S, О и N. Присутствие в составе мазута нефтяных смол и асфальтов снижает теплоту сгорания мазута. Теплота сгорания может быть подсчитана по формуле Д.И. Менделееева, погрешность расчета по которой не превышает 2%.

За температуру вспышки мазута принимают температуру, при которой пары мазута в смеси с воздухом вспыхивают при контакте с открытым пламенем. Прямогонные мазуты имеют температуру вспышки в пределах 135-237 С. Температура вспышки парафинистых мазутов близка к 60 С. Во избежание пожара температура подогрева мазута в открытых системах должна быть ниже температуры вспышки.

Мазут как многокомпонентная смесь не имеет строго фиксированной температуры перехода из жидкого состояния в твердое. При уменьшении температуры происходит постоянное загустевание мазута. Согласно ГОСТ 8513-57 за температуру застывания принимают температуру, при которой он загустевает настолько, что в пробирке при ее наклоне под углом 45 остается неподвижным в течение одной минуты. Высокой температурой застывания характеризуются мазуты с большим содержанием парафинов. Температура застывания оказывает непосредственное влияние на выбор технологической схемы хранения мазута и его транспорта.