- •Основы теории горения топлив

- •1. Топливо

- •1.1. Состав топлива

- •1.2. Теплота сгорания топлива

- •1.3. Влага твердого топлива

- •1.4. Минеральные примеси твердого топлива

- •1.5. Выход летучих веществ и характеристика коксового остатка

- •1.6. Характеристики и классификация твердого топлива

- •1.7. Жидкое топливо

- •1.8. Газовое топливо

- •2. Материальный и тепловой баланс процессов горения

- •2.1. Теоретически необходимое количество воздуха

- •2.2. Объем продуктов сгорания

- •2.3. Энтальпия продуктов сгорания

- •2.4. Виды топочных устройств

- •2.5. Тепловой баланс процесса горения

- •2.6. Определение избытка воздуха

- •3. Горение газовых и жидких топлив

- •3.1. Скорость химического реагирования

- •Закон действующих масс

- •Влияние давления на скорость реакции

- •Зависимость скорости реакции от состава смеси

- •3.2. Цепные реакции

- •Цепное горение водорода

- •Горение оксида углерода и углеводородов.

- •3.3. Распространение пламени

- •Пределы воспламенения

- •3.4. Определение кинетических констант горения

- •3.8. Горелка Бунзена

- •3.5. Условия устойчивой работы кинетических горелок

- •Стабилизация процесса горения

- •3.6. Турбулентное горение предварительно подготовленных смесей

- •3.7. Диффузионное горение газов

- •3.8. Горелки промышленных агрегатов

- •Инжекционные горелки

- •5 Диффузор

- •Газовые струи в поперечном потоке

- •Вентиляторные горелки [14]

- •Вертикально-щелевая горелка

- •Горелочные устройства энергетических котлов

- •Газомазутные горелки гмг

- •Диффузионные горелки

- •3.9. Горение жидких топлив

- •3.10. Конструкции мазутных форсунок Механические форсунки

- •Ротационная форсунка

- •Пневматические форсунки

- •4. Горение твердых топлив

- •4.1. Основы кинетики горения углерода

- •Основные химические реакции горения углерода

- •Теория гетерогенного горения углерода

- •Роль вторичного реагирования

- •Время выгорания частицы углерода

- •4.2. Слоевые топки

- •Топки с цепной решеткой

- •4.3. Моделирование слоевого сжигания угля

- •4.4. Горение угольной пыли в факеле

- •4.5. Свойства угольной пыли

- •Затраты энергии на размол топлива

- •4.6. Системы пылеприготовления

- •4.7. Пылеприготовительное оборудование Шаровая барабанная мельница

- •Молотковые мельницы

- •Среднеходные мельницы

- •Мельницы-вентиляторы

- •Сепараторы пыли

- •4.8. Сжигание высокореакционных топлив

- •Топки с прямым вдуванием и фронтальными горелками

- •Топки с плоскими параллельными струями

- •Вихревые топки низкотемпературного сжигания

- •Сжигание сильношлакующих углей

- •4.9. Сжигание низкореакционных топлив

- •Сжигание углей с тугоплавкой золой

- •Сжигание антрацитов

- •Двухкамерные топки с жидким шлакоудалением

- •Библиографический Список

- •620002, Г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

- •620002, Г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

3.8. Горелка Бунзена

3.5. Условия устойчивой работы кинетических горелок

В однородной предварительно перемешанной смеси интенсивность горения зависит только от кинетики самих химических реакций, поэтому такой вид горения называется кинетическим. В зависимости от режима движения горящей смеси различают ламинарное и турбулентное горение.

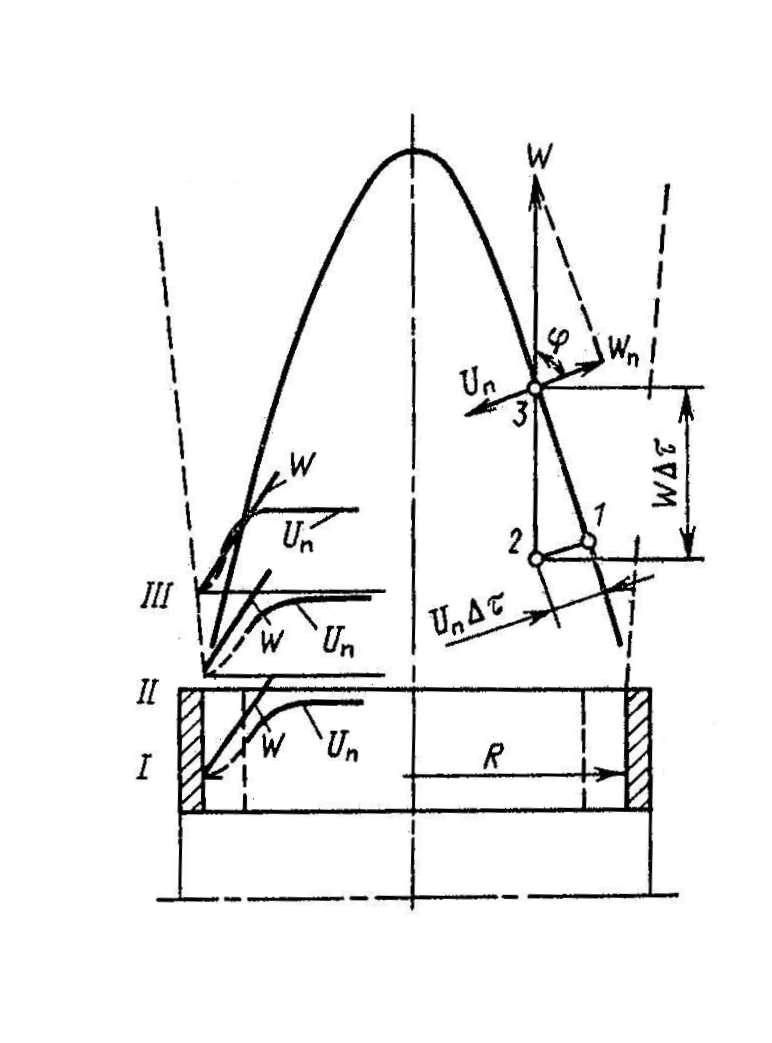

При ламинарном движении смеси скорость ее движения распределяется в горелке по параболе, аналогичное распределение скоростей сохраняется и на выходе из горелки. Условием устойчивости ламинарного горения, осуществляемого в обычных атмосферных горелках, является равенство W = – Un на периферии основания факела (рис. 3.8).

Для однородной газовой смеси заданного состава Un величина постоянная. На периферии Un уменьшается: внутри горелки за счет охлаждающего действия стен, на выходе из горелки (при ά < 1) за счет разбавления горючей смеси воздухом. Вблизи границ струи, где смесь обеднена, распространение пламени прекращается. На выходе из горелки струя расширяется, скорость потока падает, а скорость Un возрастает, так как исчезает охлаждающее действие стенок. И на каком-то расстоянии выполняется условие Un = W. В таких точках пламя удерживается стационарно, обеспечивая естественную стабилизацию факела.

Пламя в процессе распространения от периферии к центру сносится потоком и в результате этого достигает оси струи на некотором расстоянии от устья горелки, образуя конусообразный факел.

При

данном диаметре горелки форма факела

и его размеры зависят от скорости

распространения пламени и скорости

струи. Чем больше скорость распространения

пламени и чем меньше скорость потока,

тем короче факел. Длина факела может

быть вычислена (рис. 3.8) исходя из

следующих соображений: пламя от периферии

струи до оси горелки дойдет за время

![]() ,

за это же время струя по оси потока

пройдет расстояние h = τ˙

W0,

где W0

– скорость потока на оси струи. Тогда

высота (длина) факела может быть рассчитана

как

,

за это же время струя по оси потока

пройдет расстояние h = τ˙

W0,

где W0

– скорость потока на оси струи. Тогда

высота (длина) факела может быть рассчитана

как

![]() . (3.13)

. (3.13)

При уменьшении скорости истечения смеси из горелки высота конуса уменьшается. Когда скорость истечения смеси становится меньше скорости распространения пламени, может произойти проскок пламени в горелку.

Критическое условие проскока – равенство касательных к профилям скорости потока и нормального распространения пламени в месте их касания:

![]() , (3.14)

, (3.14)

где r – текущий радиус; R – радиус зажигающего кольца, практически равный диаметру устья горелки.

Скорость

потока при ламинарном движении газа

имеет параболический профиль![]() .

Дифференцируя по радиусу, получим

.

Дифференцируя по радиусу, получим

![]() .

Поскольку скорость потока на оси связана

со средней по расходу соотношением

.

Поскольку скорость потока на оси связана

со средней по расходу соотношением

![]() ,

в окончательном виде получим

,

в окончательном виде получим

![]() .

.

При

сжигании смесей заданного состава

![]() ,

поэтому при переходе к горелкам большого

размера необходимо увеличить скорость

потока в соответствии с соотношением

,

поэтому при переходе к горелкам большого

размера необходимо увеличить скорость

потока в соответствии с соотношением

![]() .

Чем больше радиус горелки, тем больше

должна быть скорость потока для

предотвращения проскока пламени.

.

Чем больше радиус горелки, тем больше

должна быть скорость потока для

предотвращения проскока пламени.

Условия отрыва и проскока в зависимости от коэффициента избытка воздуха изображены на рис. 3.9. Кривая, ограничивающая скорость проскока пламени в горелку, имеет такой же характер, как и зависимость скорости нормального распространения пламени. Действительно, чем выше скорость нормального распространения пламени, тем выше должна быть скорость истечения газа из горелки.

Рис. 3.9. Пределы устойчивости

горения в горелках

Кривая отрыва имеет несколько иной характер. При коэффициенте избытка воздуха >1 с увеличением скорости истечения газовоздушной среды (рис. 3.10,а) наблюдается следующее. За счет расширения струи и падения скорости потока стабилизация горения, т. е. равенство скоростей нормального распространения пламени и локальной скорости потока на периферии струи, установится на несколько большем расстоянии от устья горелки. При дальнейшем увеличении скорости потока точка зажигания ещё сместится от устья горелки. Но при какой–то скорости потока упадет и значение Un за счет разбавления смеси на периферии струи. В этом случае во всех точках будет выполнятся условие W > Un и произойдет отрыв пламени от горелки.

Рис.

3.10. Отрыв пламени при различных

коэффициентах избытка воздуха :

а

- >1;

б

- <1

При коэффициенте избытка воздуха <1 за счет разбавления смеси воздухом (из окружающей среды при использовании горелки Бунзена, за счет вторичного воздуха в промышленных горелках) на периферии струи будет наблюдаться локальное увеличение скорости нормального распространения пламени (см. рис. 3.6). Причем чем меньше коэффициент избытка воздуха в исходной газовоздушной смеси, тем больше локальное увеличение Un. Это приводит к тому, что отрыв пламени наблюдается при больших скоростях потока.

Таким образом, чем меньше коэффициент избытка воздуха в исходной смеси, тем шире диапазон скоростей, в котором горелка работает устойчиво. Именно поэтому часто используют горелки частичного смешения с исх = 0,4-0,7. Вести процесс при 0,4 нецелесообразно, так как увеличивается недожог.