Воспитание как педагогический процесс

Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально организованной воспитательной системы. Это открытый процесс (то есть результаты его непредсказуемы), который носит общественный характер. Воспитание упорядочивает влияние на личность и создает условия для ускорения процессов социализации, гуманизирует ее.

Цели воспитания зависят от целей данного общества в данный период его развития. Целью воспитания может быть адаптация человека к жизни в обществе – в этом случае интересы личности не учитываются. Такой подход характерен для тоталитарных и примитивных обществ. Некоторые родители бессознательно стремятся сформировать личность ребенка наиболее удобным для себя образом. Советский психолог С.Л. Рубинштейн считал, что целью воспитания должно быть не внешнее приспособление человека к социальным требованиям, а формирование у него внутренней нравственной позиции. Коллега Рубинштейна, П.В. Симонов, полагал основной задачей воспитания «точное и конкретное информирование воспитуемого о тех способах, средствах и путях удовлетворения своих потребностей, которые не ведут к нарушению общественно продуктивных норм и представляют ценность для прогрессивного развития общества и самореализации личности во всем богатстве ее потенциальных способностей и задатков». А как думаете вы?

В настоящее время постепенно становится общепринятой гуманистическая концепция воспитания, в которой целью провозглашается всесторонне и гармонично развитая личность. Задачей воспитания в таком случае является создание условий для развития и самореализации через построение идеального Я и движение к такому идеалу.

Для достижения указанной цели необходимо учитывать ряд закономерностей и следовать принципам гуманистического воспитания.

Закономерности и принципы гуманистического воспитания

Выделяют следующие закономерности воспитания, то есть причинно-следственные связи между особенностями процесса воспитания и его результатами.

Природосообразность: важнейшая ценность – жизнь и здоровье ребенка. Необходимо создавать социально-педагогические условия, способствующие развитию природных предпосылок индивидуальности ребенка.

Культуросообразность: воспитание должно воспроизводить культуру, в которой существует ребенок. Но так как воспитатель и воспитанник принадлежать к разным поколениям, то в центр воспитания надо ставить фундаментальные ценности культуры, которые не подвержены старению.

Определяющая роль деятельности в воспитании: только субъект деятельности может быть воспитан. Ребенок должен действовать сам, прилагать усилия, тогда как задача воспитателя – определить цель, содержание, организацию деятельности, помочь воспитаннику осмыслить и оценить результаты деятельности.

Указанные три закономерности должны пронизывать весь процесс воспитания. На более конкретном уровне воспитатель руководствуется принципами воспитания. Рассмотрим их.

Принцип демократизации: любое воспитательное усилие должно быть направлено не на ребенка, а на его отношения и отношения с ним (см. рис. 4). Воспитателю следует показывать, убеждать, размышлять вместе с ребенком, но не принуждать его. Принуждение к действию не дает пищи для сознания, а порождает агрессивность либо апатию, несамостоятельность.

Рис. 4. Принцип демократизации.

Принцип гуманизации (Признание личности ребенка как ценности). Для развития личности наиболее благоприятна атмосфера безопасности и доверия, атмосферы, в которой царят гуманные отношения. Надо принимать ребенка таким, какой он есть и верить, что каждый воспитанник может стать достойным человеком. Воспитателю необходимо уметь принимать ребенка равным себе в духовном смысле, осознавать собственное несовершенство, не самоутверждаться за счет ребенка. Несоблюдение этого принципа приводит к разнообразным психологическим проблемам у ребенка – развитию агрессивности, пассивности и т.д.

Принцип педагогического оптимизма (или принцип опоры на положительные качества личности) заключается в доверии к воспитаннику несмотря на его ошибки, проступки, дурные привычки. Педагогически целесообразно всегда опираться на положительные качества ребенка, не стремиться строго фиксировать все его недостатки, чтобы методично от них избавляться, а искать достоинства. Настоящее воспитание – это культивирование достоинств, а не выкорчевывание недостатков. Нарушение этого принципа развивает у ребенка чрезмерное внимание к своим недостаткам, чувство вины, снижение самооценки.

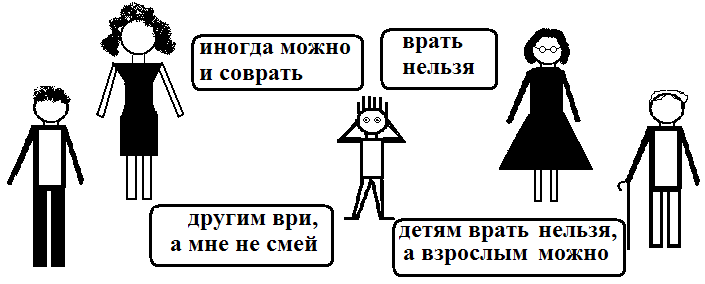

Принцип единства и целостности воспитательного процесса. «Человек не воспитывается по частям, он создается синтетически всей суммой влияний, которым он подвергается», – заметил А.С. Макаренко. Имеется в виду единство педагогических позиций учителей и родителей, единство поведения воспитателя в разных ситуациях общения с ребенком, единство основных направлений базовой культуры личности. Нарушение этого принципа порождает внутренние конфликты у ребенка, неуверенность, психическое напряжение (см. рис. 5).

Рис. 5. Нарушение принципа единства воспитательного процесса.

Принцип стимулирования активности личности. Все, что ребенок может сделать сам, он должен делать сам. Когда этот принцип не нарушается, родители завязывают ребенку шнурки, потому что «это быстрее», делают за него домашние задания, потому что «нам нужны хорошие оценки», не приучают его к домашнему труду, потому что «он все испортит, разобьет» и т. д. В результате уже к подростковому возрасту развиваются такие черты характера, как пассивность, неуверенность в своих силах, иждивенческая установка: «кто-то придет и все сделает».

Принцип учета в воспитании индивидуальных, возрастных и половых различий детей. Сила воспитательного воздействия зависит в том числе от того, знает ли воспитатель особенности гендерной (половой) и возрастной психологии. Каждый этап возрастного развития отличается количеством и качеством психических возможностей ребенка. так, до 2,5-3 лет ребенок не осознает границы собственной личности, свои желания, поступки и их последствия, поэтому наказание не улучшает его поведение. Средний 7-летний ребенок не может управлять своим вниманием более 20 минут подряд, что необходимо учитывать при проведении уроков; и т.д.

Переходный этап от одного возрастного периода к другому называется возрастной кризис. Возрастные кризисы сопровождаются: депрессивными состояниями; выраженной неудовлетворенностью собой; трудноразрешимыми проблемами внутреннего и внешнего характера; резкими изменениями в поведении человека. В детском возрасте выделяют кризис 3 лет, 7 лет, 11-12.