Размножение

Размножение — это свойство организмов производить потомство или способность организмов к самовоспроизведению.

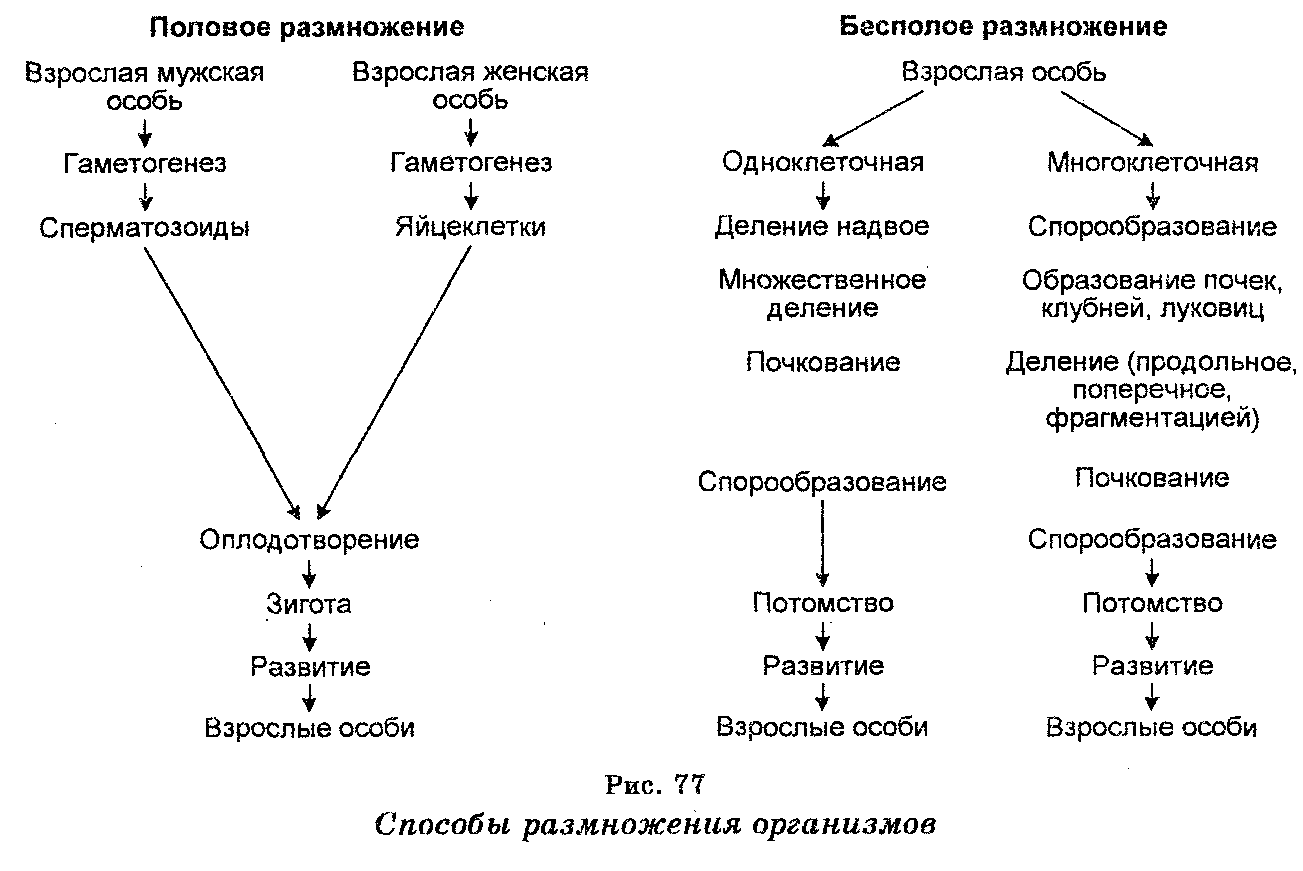

Различают два основных способа размножения:

бесполое

половое

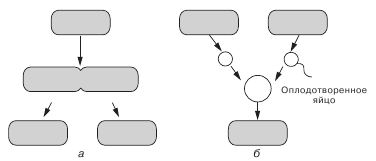

а – бесполое размножение (одна особь производит двух или большее число потомков); б – половое размножение (две гаметы от двух родительских особей, соединяясь, дают начало новому организму)

Полове размножение, или амфимиксис (от греч. amphi — с обеих сторон, mixis — смешение).- участвует два родителя, каждый из которых имеет собственную репродуктивную систему и продуцирует гаметы.

Следовательно, при половом размножении имеет место смешение наследственных факторов.

Бесполое размножение, или апомиксис (от греч. аро — без, mixis — смешение), - процесс, в котором участвует лишь один родитель (клетка или многоклеточный организм).

Половое размножение

встречается у:

одноклеточных

многоклеточных (растений и животных).

Формы полового процесса:

Конъюгация

копуляция

образованием гамет

Конъюгация у бактерий - способ переноса генетического материала от одной бактериальной клетки к другой

Копуляция - у одноклеточных животных (паразитические споровики)

заключается в слиянии двух особей, которые являются гаметами, в одну (споровая форма), из которой затем развивается новый организм.

У многоклеточных организмов половое размножение связано с образованием гамет, оплодотворением и образованием зигот

Гаметогенез - процесс образования (роста и дифференциации) мужских и женских половых клеток Гаметогенез основан на мейозе Сперматогонии - диплоидные соматические клетки из которых образуются сперматозоиды Овогонии - соматические клетки, из которых образуются яйцеклетки

вследствие неравномерного мейоза лишь из одной клетки получается жизнеспособная яйцеклетка. Три другие мельче, превращаются в редукционные тельца и вскоре погибают.

|

Схема гаметогенеза

а – сперматогенез; б – овогенез

|

|

|

Биологический смысл образования только одной яйцеклетки и гибели трех полноценных (с генетической точки зрения) направительных телец обусловлен необходимостью сохранения в одной клетке всех запасных питательных веществ, которые понадобятся для развития будущего зародыша.

Чередование поколений

Закономерная смена в жизненном цикле организмов генераций, различающихся способом размножения. В этом случае одно или несколько бесполых поколений организмов сменяется поколением организмов, размножающихся половым путем.

Характерно для организмов, размножающихся как половым, так и бесполым путем.

Различают чередование поколений:

первичное

вторичное

Первичное чередование поколений заключается в регулярном чередовании полового и бесполого поколений

Встречается:

- простейших

- водорослей

- высших растений.

У растений половое поколение представлено гаметофитом, бесполое — спорофитом.

|

Чередование поколений у высших споровых растений

Механизм первичного чередования заключается в том, что на растениях спорофитного поколения развиваются споры, которые на основе мейоза дают гаплоидные мужские и женские гаметофиты. На последних развиваются спермии и яйцеклетки. Оплодотворение яйцеклетки дает начало диплоидному спорофиту. Таким образом, клетки гаметофита содержат гаплоидный набор хромосом, а спорофита — диплоидный набор, т. е. у растений чередование поколений связано со сменой гаплоидного и диплоидного состояний. |

Чередование поколений:

изоморфное - сходство по морфологии и продолжительности жизни между спорофитом и гаметофитом

гетероморфное - различия по этим признакам

Изоморфная смена поколений (ульва) |

Гетероморфная смена поколений плаун) |

|

|

Вторичное чередование поколений

широко встречается у животных.

Отмечается в формах гетерогонии и метагенеза.

Гетерогония заключается в первичном чередовании полового процесса и партеногенеза.

Партеногенез - форма полового (но однополое размножение) размножения организмов, при которой женские половые клетки (яйцеклетки, яйца) развиваются без оплодотворения.

Партеногенез:

зачаточный, или рудиментарный (не идёт далее начальных стадий зародышевого развития)

полный естественный партеногенез (завершается развитием половозрелых особей). Встречается во всех типах беспозвоночных и у всех позвоночных, кроме млекопитающих (партеногенетические зародыши погибают на ранних стадиях эмбриогенеза)

93