Лекция по «Региональной экологии».

Уникальный природный комплекс – Жигули.

«Жигули - удивительный памятник природы плиоцена»

Г.В.Обедиентова.

Введение

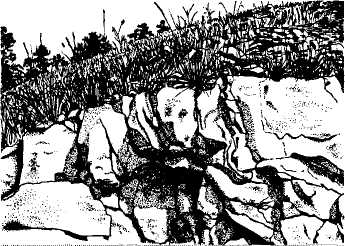

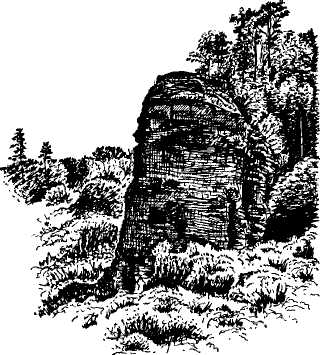

Жигули выделяются среди окружающих его равнин живописностью и необычностью своей природы. Это - «горная страна» в миниатюре с крутыми склонами и причудливыми скалами, глубокими оврагами и широкими плоскодонными долинами. Жигули - край удивительных природных контрастов, где по соседству уживаются таежные и пустынные обитатели, жители лесов и каменистых степей, скалистых обнажений и разнотравных лугов.

Своеобразие природы Самарской Луки обусловлено геологическим строением, историей формирования и рельефом Жигулевского массива. Расположение Жигулевской возвышенности на стыке лесостепной и степной природных зон определяет видовое разнообразие Самарской Луки. Для природного комплекса Самарской Луки характерно богатое разнообразие животного и растительного мира, наличие реликтовых видов и сообществ, существование видообразовательного центра и эндемичных видов.

Рис.1 Карта-схема Самарской Луки

- граница Жигулевской возвышенности.

Научную и эстетическую значимость Жигулей отмечали выдающиеся ученые-исследователи. В.Н.Сукачев: «...Вряд ли во всей Средней России найдется более интересная для натуралиста местность, чем Жигули. С ними в этом отношении могут конкурировать разве только такие горные окраинные местности, как Крым и Кавказ... Природа Жигулей столь замечательна, что не только может удовлетворить туриста, ищущего красивые виды, но дать высокое наслаждение всякому, кто пожелает ближе познакомиться, ближе заглянуть в ее жизнь...»

Геологическое прошлое

Миллионы лет прошли, прежде чем Жигули приобрели современный вид. Можно выделить несколько наиболее значимых периодов в их развитии. Палеозойская эра. В каменноугольный и пермский периоды происходило образование и накопление известняковых пород, которыми сложены Жигули. В то время на Русской равнине господствовало мелководное море, в водах которого обитало множество живых организмов: головоногие и двустворчатые моллюски, брахиоподы (плеченогие), морские ежи и

морские лилии, а также простейшие - фораминиферы: фузулины и швагерины. При их отмирании и уплотнении в течение длительного времени и образовались карбонатные породы. Возраст этих пород в Жигулях около 300. млн. лет.

Неогеновый период. Плиоценовая эпоха. Это период наиболее активных горообразовательных процессов, когда поднимались Кавказ, Памир и Гималаи. В Поволжье внутренние силы земли проявились с необычайной интенсивностью. В районе Жигулей в результате глыбово-вертикальных подвижек произошло смещение земных слоев. Огромный блок поднялся на высоту 800-1000м. Во время подъема происходил размыв выше лежащих слоев и с Жигулевского массива была смыта толща мезозойских и палеогеновых пород мощностью не менее 200 метров. На земной поверхности оказались древние палеозойские известняковые породы. Они разрушались под действием текучих вод, под влиянием физического и химического выветривания, формировался горный рельеф. Параллельно развивался растительный и животный мир. Крутизна склонов при значительной высоте Жигулевских гор обеспечивала здесь развитие растительного покрова горного типа. Широколиственные леса сменялись смешанными, затем сосняками, а еще выше - были каменистые степи. Только здесь и были условия для формирования особого на Русской равнине растительного покрова горного типа, от которого сохранились реликтовые сообщества. Так около 7 млн. лет назад образовался Жигулевский массив.

Ледниковый период оказал менее заметное влияние на природу Жигулей, чем предыдущий. Начался он около полумиллиона лет назад вследствие планетарного похолодания климата. Его продолжительность вместе с теплыми межледниковьями составила около 200 тысяч лет. Оледенением была охвачена значительная часть Русской равнины и, отчасти, Приволжская возвышенность. Самарская Лука не покрывалась льдом, поэтому она являлась важнейшим рефугиумом на юго-востоке Русской равнины. Рефугиумы - это такие места, где сохранились представители живой природы, пережившие неблагоприятные геологические периоды. На Самарской Луке сохранилась доледниковая растительность и сформировались новые растительные сообщества.

Четвертичный период. Современная эпоха (голоцен) началась около 10 000 лет назад. В голоцене границы ледников значительно сократились. Возникли современные ландшафты Самарской Луки. В Жигулях и в настоящее время идут энергичные процессы выветривания, смыв верхнего слоя породы, но горы продолжают «расти» примерно на 3 мм в год и это сдерживает их разрушение. Преобладание воздействия внутренних сил земли определило и определяет сохранность горного рельефа Жигулей.

Вопросы:

Какими породами сложены Жигулевские горы и каков их возраст?

Как и когда образовался Жигулевский массив?

Какое влияние оказал ледниковый период на природу Жигулей?

Когда возникли современные ландшафты?

Земная кора и поверхность

Обширные пространства Русской равнины отличаются сглаженным рельефом с абсолютными высотами от 100 до 200 метров. В местах выхода на поверхность коренных пород на Среднерусской, Подольской и Приднепровской возвышенностях характер рельефа меняется. Другие природные образования - Северные Увалы, Приволжская возвышенность, Общий Сырт образовались в результате смятия осадочных пород в пологие складки. Эти возвышенности на Восточно- Европейской равнине обычно волнистые, плоские или платообразные, во многих местах прорезаны оврагами _ и балками.

Жигулевская возвышенность - уникальное

образование. Это огромный приподнятый массив из древнейших пород имеющий облик горной страны. Коренные карбонатные породы выходят на поверхность повсюду - от уровня Волги до самых вершин Жигулей. Карбонатные породы это известняки, мергели, доломиты (отличающиеся твердостью и сильной трещиноватостью) и карбонатные глины. На Русской равнине не много найдется мест, где на поверхность выходят более древние (докембрийские) породы. Жигулевская возвышенность является как бы островом среди окружающих равнин, сложенных рыхлыми отложениями более молодого возраста (меловыми, палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными породами). Только в центральном и западном районах Жигулевской возвышенности палеозойские отложения частично прикрыты юрскими глинами.

Рельеф Жигулевской возвышенности весьма необычен и отличается значительным разнообразием. Ярко выраженный горный облик северного склона сменяется относительно выровненной платообразной возвышенностью, которая переходит в крутой волжский угор. Склоны Жигулевских гор отличаются не меньшей крутизной, чем высочайшие горы нашей страны, а вершины часто венчают скальные гребни в виде утесов или шиханов. Вдоль всего горного хребта встречаются скалистые участки с каменистыми россыпями. Платообразная часть Самарской Луки сильно расчленена. Протяженные древние долины очень живописны в любое время года. Все эти формы земной поверхности в сочетании с разнообразной растительностью местности создают неповторимые по красоте пейзажи. Некоторые интересные и своеобразные объекты рельефа ценны не только в природном, но и в историко-культурном отношении. К ним относится Молодецкий курган, пещера Степана Разина, утес Шелудяк, Стрельная гора.

Жигулевские горы, по мнению ведущего геоморфолога Глафиры Витальевны Обедиентовой, являются реликтовыми. Горный характер их рельефа сформировался в плиоценовый период (около 7 млн. лет назад) и сохранился до настоящего времени. От горных окраин Крыма и Кавказа, с которыми их часто сравнивают, Жигулевские горы отличаются происхождением. Они возникли на Русской платформе вследствие разрушения северного склона поднявшегося Жигулевского массива и сложены однотипно от подножия до вершин, что нетипично для гор. Для Жигулей характерны карстовые явления, связанные с химическим выщелачиванием известняков и доломитов. Эти процессы начали развиваться еще в плиоцене, после того, как рыхлые водонепроницаемые породы палеогена и мезозоя были смыты с вершин. С тех пор поверхностные воды поглощаются карстовыми воронками и трещинами, образуя гроты, ниши и пещеры.

Жигулевские горы протянулись вдоль Волги на 70 км от с.Усолье до с.Подгоры. Высота их колеблется от 260 до 350 м, наибольшей высоты (370 м) они достигают в районе пос. Зольное. Продолжением их на левом берегу являются Сокольи горы.

Древние широкие плоскодонные долины (Отважненская, Морквашинская, Ширяевская) прорезают поперек горную гряду Жигулей и разделяют ее на отдельные участки. Особенно живописны склоны Ширяевского оврага (протяженность 35 км).

Плато Самарской Луки, расположенное южнее гор, отличается волнистым и увалистым рельефом. Здесь, а не в горах находится высшая точка Жигулевского массива -374м. Плато полого опускается к югу, образуя над Волгой скалистый уступ, так называемый угор. Он как бы выточен из монолита и сильно отличается от северного горного склона массива. Поверхность плато прорезана широко развитой сетью длинных оврагов с множеством отвершков.

Волжская излучина. Ее происхождение тесно связано с геологическим прошлым Жигулей. Огромный поднявшийся массив плотных карбонатов преградил в плиоцене путь Палео-Волге. Она прорезала растущий массив в районе Жигулевских ворот. Так называется самое узкое место в долине Волги (около 700 м) между Жигулевскими и Сокольими горами. В этом месте современная Волга течет по старому руслу со времен среднего плиоцена. В остальной части русло реки постепенно смещалось к западу, огибая растущий Жигулевский массив. Самарская излучина и Жигулевские ворота - уникальные природные образования, подобных которым нет на всем протяжении реки.

Вопросы:

В чем своеобразие геологического строения Жигулевской возвышенности?

Почему Жигули называют «горами»? Чем они отличаются от настоящих гор?

Когда сформировался рельеф Жигулей?

Почему рельеф Жигулей считают реликтовым?

Какие формы рельефа встречаются на Самарской Луке?

Как образовалась Самарская излучина?

Какие уникальные природные образования есть на Самарской Луке?

Каков возраст Жигулевских гор?

Растительный мир

Удивителен и разнообразен растительный мир Жигулей. Рядом с типичными представителями лесостепной зоны средней полосы России, здесь растут таежные и пустынные растения, обитатели далекого теплого Средиземноморья, суровой Сибири и Урала.

Всего в Самарской области произрастает 1500 видов высших растений, из них на Жигулевской возвышенности около 1200 видов! Низшие растения - лишайники и мхи представлены 140 и 147 видами.

Эфедра, или хвойник, известна как «кузьмичева трава». Реликт. Вечнозеленый ветвистый кустарничек, «лишенный листьев». Они имеют вид малозаметных чешуек длиной всего 2 мм. Растет на крутых склонах и скалах Жигулей. Летом созревают плоды красного цвета, называемые ишшкоярпЛпми.

«Золотой фонд» Жигулей составляют эндемичные, реликтовые и редкие виды. Жигулевскими эндемиками являются 6 видов: качим Юзепчука, молочай, ясколка, качим, солнцецвет и тимьян жигулевские. Определение «жигулевский» в названии растений, говорит о том, что они были описаны с этой территории и нигде более не встречаются. Все они растут на каменистых степях. К эндемикам более обширных территорий Восточной Европы относятся свыше 60 видов растений. Это - боярышник волжский, короставник татарский, гвоздики иглолистная и волжская; колокольчик волжский, полынь солянковидная, незабудка Попова, и др. Наличие эндемичных видов определяет уникаль-ность мира растений Самарской Луки.

Свыше 60 видов сохранились здесь с отдаленных геологических эпох (реликтовые виды). Среди них обитатели каменистых степей - астра альпийская, бурачок ленский, клаусия солнцелюбивая, шаровница крапчатая, шиверекия подольская, можжевельник казацкий. В лесных сообществах растут ветреничка алтайская, володушка золотистая, лазурник трехлопастной, короставник татарский, толокнянка обыкновенная и др.

Около 200 видов растений являются редкими, 15 из них включены в Красную книгу РСФСР (1988): венерин башмачок настоящий, касатик карликовый, ковыли красивейший и перистый, копеечник крупноцветковый, молочай жигулевский, пыльцеголов-ник красный, рябчик русский, тимьян жигулевский, шаровница крапчатая.

Своеобразие этого района состоит и в том, что здесь по соседству растут представители разных природных зон. За пределами Самарской Луки они удалены друг от друга на тысячи километров. Это обитатели северных таежных лесов - толокнянка, майник двулистный, гру-шанка и некоторые папоротники; пустынные растения - полынь солянковидная, тонконог жестколистный, незабудка Попова, клаусия солнцелюбивая и др.; средиземноморские виды -

Гнездовка — одна из редких лесных орхидей Самарской Луки. Она лишена хлорофилла и питается гниющими растительными остатками, как шляпочные грибы. Своеобразны подземные органы этой орхидеи, благодаря которым она получила свое название. Толстые корни сплелись в клубок, похожий на птичье гнездо.

шаровница крапчатая, астра альпийская и шиверекия подольская и сибирские виды - истод сибирский, бурачок ленский, гвоздика иглолистная.

Растительные сообщества. Типичными для Жигулевской возвышенности являются широколиственные, сосново-широколиственные леса, злаково-разнотравные луга, ковыльно-типчаковые степи. Последние сохранились только на небольших участках приволжских и приусинских склонах. На Усинском побережье встречаются участки песчаных степей.

Под пологом леса произрастает много редких и красиво цветущих растений: орхидеи - венерин башмачек, дремлики, гнездовка; лилия саранка, папоротник страусово перо, пролесник многолетний, володушка золотистая и др.

Короставник та тарский или кнаутия называется в честь немецкого натуралиста Христиана Кнаута.

Большинство представителей кнаутий растут в средиземноморских и горных странах. А один из них - короставник татарский - растет только в России. Это самое высокое травянистое растение Самарской Луки, он достигает 3-х метровой высоты.

На лугах растут хорошо известные земляника зеленая, нивяник обыкновенный, таволга шестилепестная, несколько видов клеверов, мышиный горошек, овсяницы, ежа сборная и др. Пышное разнотравье этих лугов является неотъемлемой частью характерного ландшафта Аскульской лесостепи, Кочкарского и Ширяевского оврагов. Именно в этих луговых сообществах сохранились крупнейшие популяции редких растений Восточной Европы - колокольчика волжского и гвоздики пышной.

Своеобразны сообщества опушечно-высокотравных лугов по днищу некоторых оврагов, глубоко врезанных в Чарокайский лесной массив. Они похожи скорее на непроходимые «джунгли», чем на живописные луга широких долин. Растения достигают 3-х метровой высоты и зачастую перевиты хмелем. Самые высокие травянистые растения: короставник татарский, таволга вязолистная и скерда сибирская соседствуют здесь с обычными луговыми растениями. Такие сообщества в Среднем Поволжье нигде больше не встречаются.

Можжевельник

казацкий

—

стелющийся кустарник,

растет на скалах и крутых склонах

Жигулей. Ветви старого куста,

толщиной почти в

руку, достигают 5 метровой

длины. Можжевельник - чемпион по

количеству

выделяемых фитонцидов.

Один куст может за сутки выделить

до 10 кг фитонцидов!

Е

сть

на Самарской Луке и небольшие по площади

болота,

что

для лесостепной зоны явление довольно

редкое. В Рождественской низине

сохранились Клюквенное

и Моховое болота, однако многие типичные

болотолюбивые растения исчезли в

результате

торфоразработок в 30-40-е годы XX

века.

сть

на Самарской Луке и небольшие по площади

болота,

что

для лесостепной зоны явление довольно

редкое. В Рождественской низине

сохранились Клюквенное

и Моховое болота, однако многие типичные

болотолюбивые растения исчезли в

результате

торфоразработок в 30-40-е годы XX

века.