- •Часть I. Общие вопросы

- •Глава 1. Определение геоморфологии как науки и объекта ее изучения

- •Глава 2. Основные сведения из истории возникновения и развития геоморфологической науки

- •Глава 3. Некоторые общие сведения о рельефе

- •Глава 4. Факторы рельефообразования

- •Часть II. Эндогенные процессы и рельеф

- •Глава 5. Рельефообразующая роль тектонических движений земной коры

- •Глава 6. Магматизм и рельефообразование

- •Глава 7. Землетрясения как фактор эндогенного рельефообразования

- •Глава 8. Строение земной коры и планетарные формы рельефа

- •Глава 9. Мегарельеф материков

- •Глава 10 мегарельеф геосинклинальных областей (переходных зон)

- •Глава 11. Мегарельеф ложа океана и срединно-океанических хребтов

- •Часть III. Экзогенные процессы и рельеф

- •Глава 12. Выветривание и рельефообразование

- •Глава 13. Склоны, склоновые процессы и рельеф склонов

- •Глава 14. Флювиальные процессы и формы

- •Речные террасы

- •Морфологические и генетические типы речных долин

- •Асимметрия долин

- •Глава 15. Карст и карстовые формы рельефа

- •Глава 16. Гляциальные процессы и гляциальные формы рельефа

- •Глава 17. Рельефообразование в областях распространения вечной мерзлоты

- •Глава 18. Формы рельефа аридных стран

- •Глава 19. Береговые морские процессы и формы

- •Глава 20. Некоторые экзогенные процессы,

- •Часть IV. Методы геоморфологических исследований и геоморфологическое картографирование

- •Глава 21. Структура и методы полевых геоморфологических исследований

- •Глава 22. Геоморфологические карты

Морфологические и генетические типы речных долин

Морфология речных долин определяется геологическими и физико-географическими условиями местности, пересекаемой рекой, историей развития долины.

При интенсивном врезании, обусловленном поднятием горной страны возникают долины типа теснины, ущелья или каньона.

Теснина — это глубоко врезанная эрозионная форма с вертикальными или почти вертикальными склонами. Ущелье отличается от теснины V-образным поперечным профилем, часто с выпуклыми склонами. Каньон морфологически сходен с ущельем: имеет V-образный поперечный профиль, отличается ступенчатостью склонов, обусловленной препарировкой стойких пород. Типичным каньоном является долина реки Колорадо в ее среднем течении. У всех трех типов долин дно целиком или почти целиком занято руслом, продольный профиль отличается невыработанностью, обилием порогов и водопадов. Поперечные профили таких долин более или менее симметричны. От них резко отличаются асимметричные речные долины, образование которых часто бывает связано с моноклинальным залеганием пород, а также с некоторыми другими причинами, на рассмотрении которых мы остановимся несколько ниже.

В более поздние стадии развития долины, когда в ее формировании важную роль уже играет боковая эрозия, образуется ящикообразный поперечный профиль речной долины. Такая долина имеет широкое плоское дно, а русло занимает лишь небольшую часть дна долины. Кроме пойм, на склонах ящикообразных долин могут быть развиты речные террасы. Долины этого типа наиболее характерны для равнинных стран.

Многие реки берут свое начало в горах, а затем выходят на равнину. Соответственно, на разных участках течения характер их долин может испытывать значительные изменения. Эти изменения, в частности, включают не только различия в поперечном и продольном профилях долины, но и в поведении террас. Так, например, на участках усиливающегося врезания, обусловленного поднятием территории, всегда отмечается нарастание высот террас над уровнем долины. По мере удаления от такого участка высота террас снижается. При переходе в область погружения происходит не только снижение террас, но и уменьшение их числа, а на наиболее сильно прогибающейся территории террасы, как говорилось об этом выше, «ныряют», погружаются под уровень поймы.

Долины чутко реагируют на изменения геологической структуры. Часто участки, сложенные очень прочными породами или испытывающие интенсивное поднятие, обходятся речными долинами. Иногда речной поток не отклоняется под действием поднимающейся структуры, а сечет ее по нормали или в близком к нормали направлении, образуя так называемые сквозные долины. Возможны, по крайней мере, три различных способа их образования.

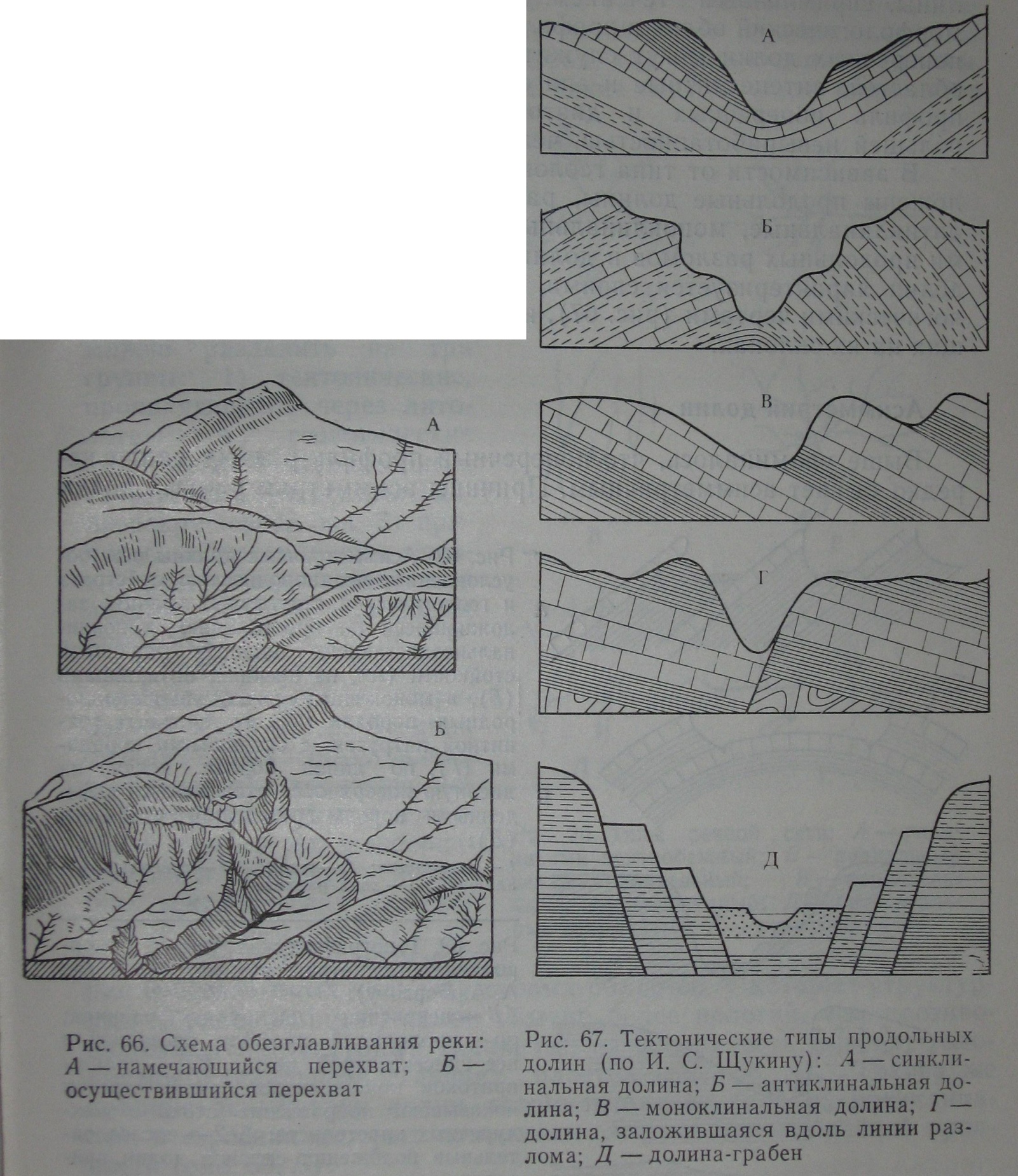

Сквозная долина может быть антецедентной, т. е. образовавшейся в результате «перепиливания» возникшего на ее пути медленно растущего поднятия. Сквозные долины могут быть также эпигенетическими, т. е. наложенными сверху, или возникнуть вследствие регрессивной эрозии при перепиливании горным потоком водораздельного хребта. При этом может произойти перехват реки, расположенной по другую сторону водораздела и менее глубоко врезанной (рис. 66), Существенное влияние на морфологию долин оказывают состав и характер залегания горных пород в бассейне реки.

В областях с горизонтальным залеганием пластов и однообразным литологическим составом слагающих пород морфология речных долин в наименьшей степени зависит от геологической структуры. Такие долины называют нейтральными или атектоническими. В областях нарушенного залегания пластов одни долины обнаруживают совпадение с простиранием тектонических структур (осей складок, линий разломов, полос простирания стойких и податливых пород). Это долины, «приспособившиеся» к геологической структуре. Другие долины секут геологические структуры под каким-либо углом. Поэтому в дислоцированных областях различают долины продольные ,поперечные и диагональные. Первые

на значительном протяжении характеризуются однообразным (свойственным для той или иной реки) профилем и шириной долины, спрямленным течением. Вторые и третьи долины меняют морфологический облик в профиле и плане очень часто. Примерами поперечных долин могут служить консеквентные реки куэстовых областей, антецедентные и эпигенетические долины. Продольный профиль поперечных и диагональных долин характеризуется большей невыработанностью, чем профиль долин продольных рек. В зависимости от типа геологической структуры, в которых заложены продольные долины, различают долины синклинальные, антиклинальные, моноклинальные, долины, совпадающие с линиями продольных разломов и долины-грабены. Каждая из этих типов долин характеризуется своими, свойственными только ей морфологическими чертами (рис. 67), и характером процессов, протекающих на их склонах.