- •Отдел голосеменные (pinophyta, или gymnospermae)

- •Развитие мужского гаметофита голосеменных:

- •Пути формирования интегумента семязачатков голосеменных:

- •Варианты формирования и строения семязачатков голосеменных:

- •Жизненные формы саговников:

- •Строение семязачатков саговников:

- •Беннеттиты (Bennettitopsida):

- •Эфедровые и вельвичиевые:

- •Гнетум (Gnetum):

- •Ископаемые и современные гинкговые (Ginkgoopsida):

- •Происхождение женской шишки хвойных:

- •Листья лебахиевых (Lebachiaceae)

- •Араукариевые (Araucariaceae):

- •Таксодиевые (Taxodiaceae):

- •Кипарисовые (Cupressaceae):

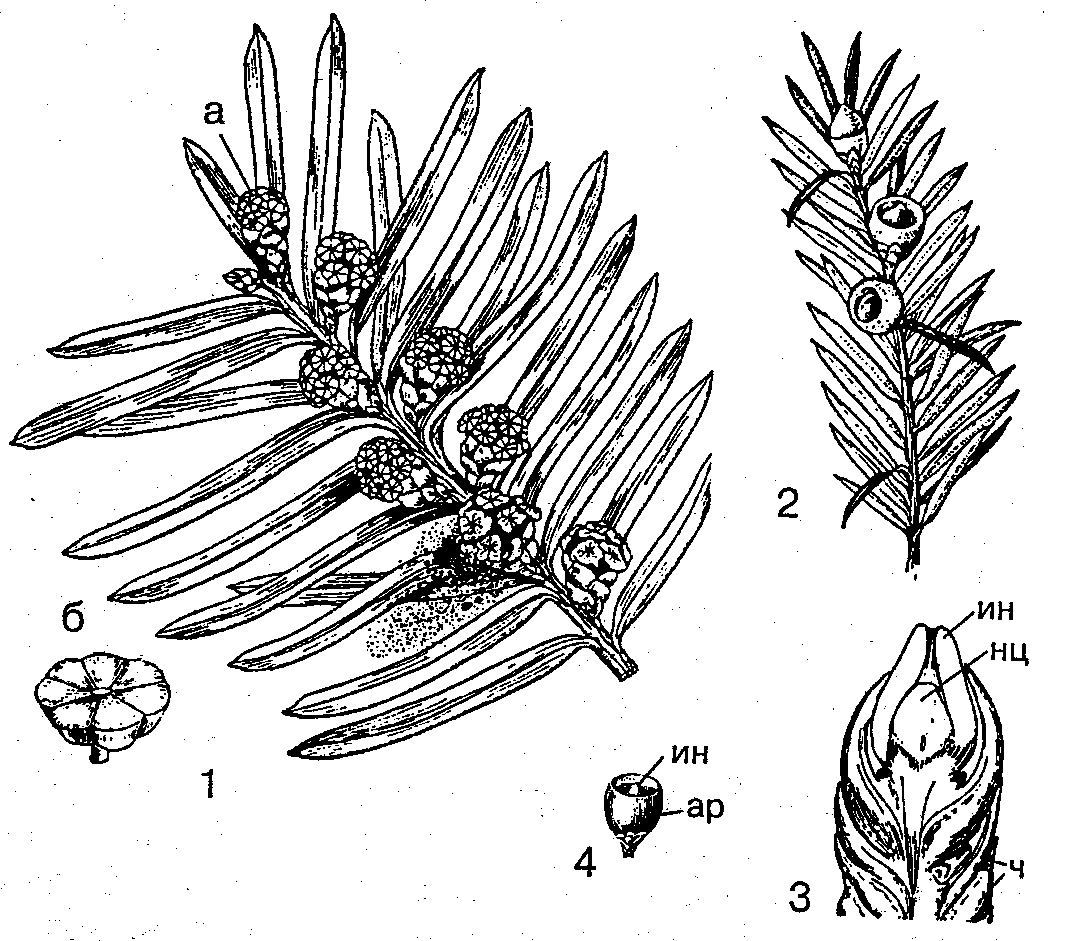

- •Тисс ягодный (Taxus baccata):

- •Сосновые:

- •Сосновые:

Кипарисовые (Cupressaceae):

А — кипарис (Cupressus): 1 — веточка с женскими шишками; 2 — веточка с мужскими шишками; 3 — микроспорофиллы; 4 — семянная чешуя с семязачатками; Б — можжевельник (Juniperus communis): 1 — веточка с женскими шишками; 2 — веточка с мужскими шишками; 3 — мужская шишка; 4 — молодая женская шишка; 5 — зрелая шишка («ягода»)

В России в диком состоянии встречается единственный из подсемейства эндемичный род микробиота (Microbiota), которая произрастает на южных склонах Сихотэ-Алинь в виде стланникового кустарника.

Подсемейство можжевеловые (Juniperoideae) включает единственный род можжевельник (Juniperus), содержащий до 70 видов, которые произрастают от Арктики до субтропиков. Можжевельники — это в основном кустарники часто стелющейся формы или небольшие деревья высотой 10—12 м. Некоторые виды можжевельника произрастают в горах на высоте до 4000 м над уровнем моря. Они занимают горные склоны благодаря мощной корневой системе, которая может и углубляться, и простираться в поверхностных горизонтах почвы. Другие виды произрастают в арктической зоне. Все виды можжевельника светолюбивы, морозостойки и вместе с тем отличаются очень медленным ростом. В горах они доживают до 800—1000 лет. В Крыму, на Кавказе, в Средней Азии встречаются небольшие участки ранее широко распространенных горных можжевеловых лесов — арчевников, возраст которых исчисляется сотнями лет. Их игловидные, реже чешуйчатые листья, живущие 8—10 лет, выделяют огромное количество эфирных масел, способствующих очищению воздуха. Сам можжевельник страдает от дыма, поэтому не может быть использован для озеленения городов.

Можжевельники — двудомные, реже однодомные растения. Их очень мелкие мужские и женские шишечки закладываются осенью, а весной следующего года быстро развиваются. Женские шишки состоят из 3—8 кроющих чешуи, срастающихся с семенами. После оплодотворения соседние чешуи срастаются между собой, становятся мясистыми и образуют сочную шишку, похожую на ягоду с 2—10 семенами. В этом состоит отличительная особенность подсемейства можжевеловых. Их женские шишки созревают у одних видов в течение первого года, у других — на второй-третий год. Распространение их происходит животными, главным образом птицами, при этом твердая семенная кожура надежно предохраняет семена от повреждения. Наиболее широким ареалом обладает можжевельник обыкновенный (Y. communis), распространенный по всему Северному полушарию. Он имеет форму кустарника или небольшого дерева, а в горах — форму стланика.

Древесина можжевельника твердая, смолистая, очень ароматная, идет на поделки, для изготовления карандашей.

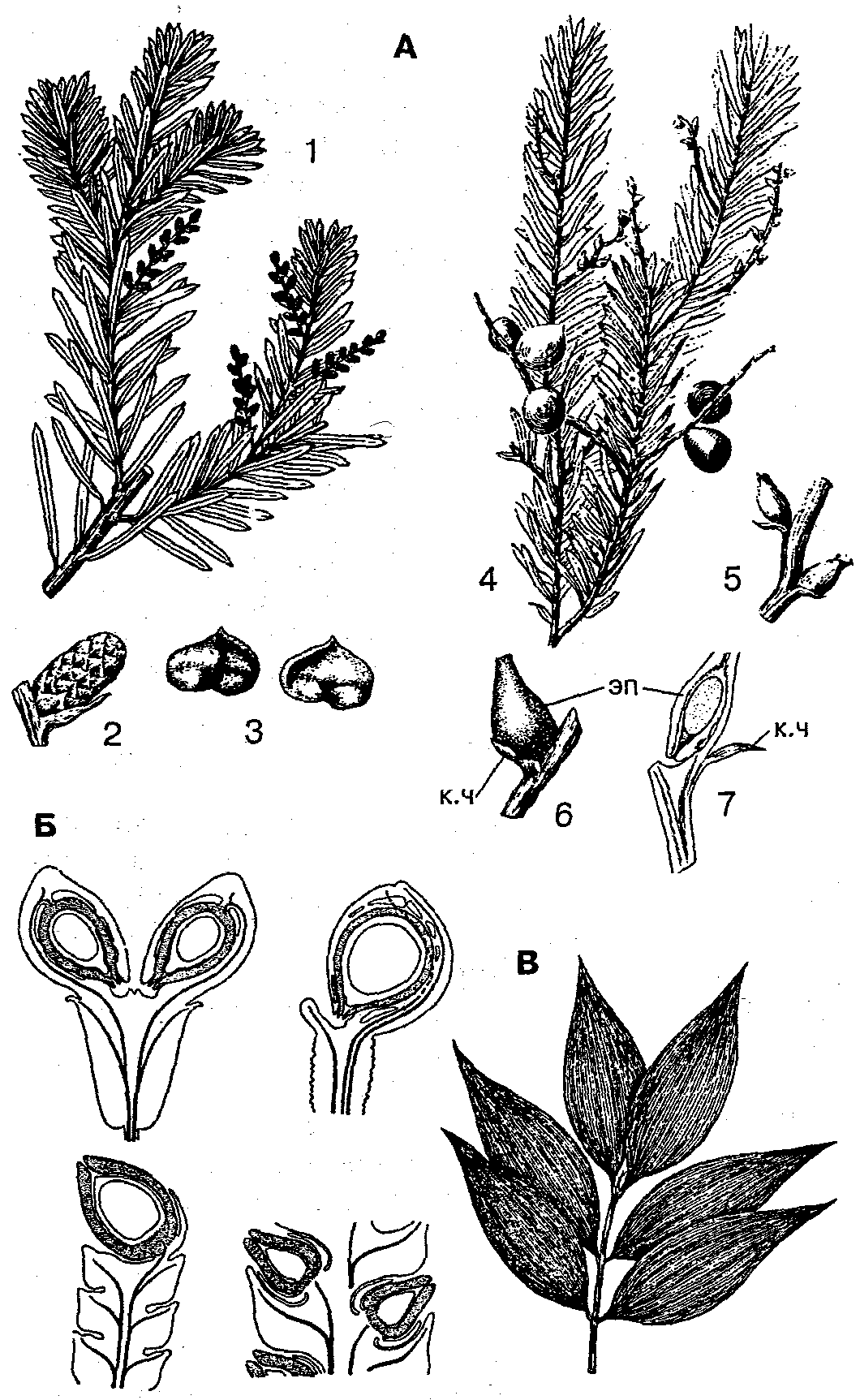

Семейство подокарповые (Podocarpaceae) — одно из самых крупных семейств хвойных, которое насчитывает 8—10 родов и до 140 видов, произрастающих в тенистых, влажных областях в основном Южного полушария. Небольшое число видов подокарповых встречается в Индии и Восточной Азии. Подокарповые — это вечнозеленые деревья, реже кустарники с очередным, реже супротивным листорасположением. Листья — от крупных яйцевидных до мелких чешуевидных, чаще они линейные или линейно-ланцетные. У филлокладуса (Phyllocladus) они редуцированы до бесцветных чешуи, а функцию фотосинтеза выполняют филлокладии. Для древесины характерны отсутствие смоляных ходов и слабо выраженные годичные кольца. Подокарповые в основном двудомные, реже однодомные растения. Микростробилы одиночные, редко собраны в констробилы. Плоские микроспорофиллы несут по 2 микроспорангия. Микроспоры с 2, реже с 3 воздушными мешками. Пылинки имеют от 2 до 8 проталлиальных клеток.

Для подокарповых характерно наличие на осях женских веточек небольшого количества мелких кроющих чешуи, в пазухах которых располагаются семенные чешуи чашевидной формы, называемые эпиматием. Эпиматий почти полностью окружает семязачаток, часто срастаясь с интегументом, при созревании семени он либо разрастается в сочный яркий орган, либо остается кожистым, сухим. У большинства видов подокарпа (Podocarpus) и дакридиума (Dacrydium) количество семенных чешуи сокращается до 4—2, а иногда до 1. В результате на укороченном боковом побеге располагается по 1 семязачатку в окружении эпиматия, как у тисса. У видов филлокладуса семенных чешуи несколько, они сближение сидят на укороченной оси констробила и образуют сочную женскую шишку, как у можжевельника.

Помимо традиционного взгляда, рассматривающего эпиматий подокарповых как гомолог семенной чешуи, существует точка зрения, согласно которой эпиматий представляет собой внешний интегумент, а семенная чешуя отсутствует. Подобная трактовка эпиматия делает это семейство настолько своеобразным, что подокарповые рассматриваются в ранге порядка.

Самый крупный род подокарпус содержит более 100 видов. Среди них встречаются очень высокие деревья до 80 м высотой, однако чаще — это деревья высотой 20—30 м; в высокогорных районах преобладают кустарники прямостоячей или стелющейся формы. Листья чаще линейные или ланцетные, реже чешуевидные. У некоторых видов они крупные, до 8—10 см длиной, широкоовальные и напоминают листья цветковых растений. Виды подокарпуса произрастают в Центральной и Южной Америке, на востоке Африки, в Австралии, Юго-Восточной Азии. Многие виды подокарпуса обладают очень красивой ценной древесиной, а также высоко ценятся как декоративные растения. Они культивируются в Крыму и на Кавказе.

Среди подокарповых есть очень своеобразный род филлокладус, виды которого представляют собой деревья высотой до 30 м со своеобразными широкими овальными филлокладиями. Род дакридиум интересен диапазоном жизненных форм: южноамериканский вид дакридиум Фон-ка (D. fonkii) представляет собой кустарник высотой 30—80 см, дакридиум рыхлолистный (D. laxifolium) — приземистый кустарник с прижатыми, а иногда подземными побегами, который возвышается над землей на 5—6 см, а дакридиум кипарисовый (D. cupressinum) — дерево высотой 60 м при диаметре ствола до 1,5 м. К этому же семейству относится единственный среди голосеменных паразит паразитаксус (Parasitaxus) — кус тарник высотой до 25 см, произрастающий в Новой Каледонии. Он поселяется на корнях и стволах цветковых растений.

|

Подокарповые (Podocarpaceae): А — подокарпус колосистый (Podocarpus spicatus): 1 — мужская ветвь; 2 — мужская шишка; 3 — микроспорофиллы; 4 — женская ветвь; 5 — молодая шишка; 6 — мегастробил; 7 — он же в разрезе: к. ч — кроющая чешуя; эп — эпиматий; Б — схема строения женских шишек и мегастробилов некоторых подокарповых; В — ветвь подокарпуса широколистного (P. macrophyllus) |

ПОРЯДОК ТИССОВЫЕ (Taxales)

СЕМЕЙСТВО ТИССОВЫЕ (Тахасеае)

Представители этого семейства приурочены в основном к северному полушарию.

Большое своеобразие этого семейства дает основание многим систематикам выделять его в самостоятельный порядок, а некоторые придают ему ранг особого класса. Оно отличается от прочих семейств отсутствием женских констробилов — на концах побегов располагаются одиночные семязачатки в окружении сильно разросшейся чашевидной мясистой семенной кожуры — ариллуса, или кровельки. Однако с точки зрения ряда ученых, ариллус тиссовых представляет собой сочную ткань, развивающуюся из семяножки, т.е. она не является гомологом ни семенной чешуи, ни внешнего интегумента. Таким образом, семязачаток непосредственно располагается на вершине побега.

Это семейство включает 4 рода, из которых наиболее распространенным является род тисе (Taxus) с 6 видами. Тисс ягодный (T.baccata) — дерево, иногда высотой до 15— 20 м, чаще входит в состав подлеска широколиственных лесов Европы, Малой Азии, гор Северной Африки, произрастает в Крыму, на Кавказе, в Белоруссии, на Украине. Тисс — это долговечное растение, имеющее возраст до 2—3 тыс. лет. Среди всех хвойных — это самое теневыносливое и самое медленнорастущее из растений — в год оно нарастает всего на 2—3 см. Поэтому деревья возраста нескольких сот лет достигают лишь 15—20 м высоты. Тисе способен образовывать поросль, тем не менее количество тисса резко сокращается из-за очень ценной древесины — чрезвычайно прочной и стойкой к гниению, за что получила название «негной-дерево». В России тисе объявлен заповедным растением; сохранившиеся на Кавказе тиссовые рощи являются уникальными.