Основы КСУ (Бормотов А) / Основы конструирования

.pdfхтов с вращающимися тумбами - не более 10°). Наклон каната регулируется установкой фундамента необходимой высоты или использованием ниш под клюзы и киповые планки на фальшборте. Минимальное отстояние нижней кромки клюза от палубы - не менее 200 мм;

для удобства выполнения швартовных операций кнехты устанавливают у фальшборта на расстоянии не менее 200 мм - на речных судах и не менее 400 мм - на морских. Если по условиям компоновки это расстояние оказывается меньше, то в фальшборте делают вырез не меньше, чем на 150 мм больше габаритов кнехта с каждой стороны. При размещении кнехтов на палубе с леерным ограждением леера над кнехтами делают съемными.

Для работы у швартовных барабанов оставляет свободное пространство шириной не менее 1,5-2,5 м. Из зоны управления швартовными механизмами должен хорошо просматриваться весь процесс швартовки судна. Высота расположения органов управления механизмами принимается 0,8-1,1 м от палубы или специально оборудованного помоста. Высота оси турачки должна быть не менее 700 мм и не более 1000 мм. Середина швартовного барабана шпиля должна располагаться не выше 1,1 м от палубы (помоста), а верх - не выше 1,5 м;

при установке АШЛ необходимо развернуть их на палубе таким образом, чтобы обеспечивалась подача канатов на любой борт с каждой лебедки;

для повышения безопасности людей компоновка швартовного устройства должна исключать пересечение канатов разного направления, пересечение канатами проходов; кнехты должны отстоять не менее 800 мм от линии якорных цепей; вьюшки располагают не ближе 800 мм от дверей или трапов; по палубе должны оставаться свободные проходы не менее 800 мм (на малых судах не менее 600 мм).

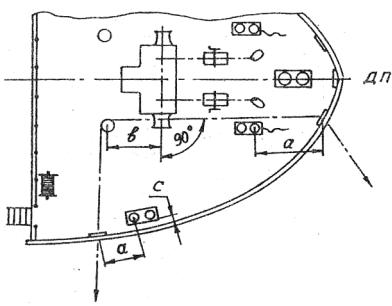

Вкурсовом проекте компоновку устройств на баке начинают с размещения изделий якорного устройства, как это было рассмотрено в первой главе. Изделия швартовного устройства размещают, ориентируясь на расположение якорно-швартовных механизмов. Начинают работу с компоновки изделий на плане палубы бака. Вначале намечают на фальшборте положение роульсов, киповых планок или многороульсных клюзов для подачи канатов первой очереди. Для этого проводят линию каната от рабочего сечения швартовного барабана под углом 90° к его оси до планширя фальшборта (рис. 2.7). В этой точке на фальшборте располагают середину киповой планки или многороульсного клюза. Вблизи от линии каната (несколько наружу от этой линии) намечают место установки кнехта для крепления этого каната, оставив необходимое про-

50

странство между кнехтом и киповой планкой для работы с переносным стопором каната. Нередко роль этих кнехтов выполняют буксирные кнехты, которые располагаются обычно в этой зоне.

Затем намечают места установки дополнительных кнехтов в сочетании с клюзами или киповыми планками для канатов второй очереди. Если эти канаты сравнительно тяжелые, то для их выбирания используют турачки брашпилей или лебедок. Для этого сзади брашпиля или лебедки на расстоянии не менее 1,5 м устанавливают отдельно стоящие роульсы, позволяющие подвести канат по нормали к оси турачки.

Места установки дополнительных кнехтов и клюзов выбирают произвольно, стремясь обеспечить наибольшие удобства при швартовке и в полной мере выполняя перечисленные общие рекомендации по компоновке швартовного устройства. Недалеко от кнехтов устанавливают вьюшки швартовных канатов, располагая их на безопасном расстоянии от дверей и трапов.

Наметив таким образом предварительную схему компоновки швартовного устройства на виде сверху, переходят к проработке проекции «Бок». На этом этапе уточняют взаиморасположение изделий по высоте, стремясь обеспечить оптимальные углы наклона канатов в вертикальной плоскости. Такая проработка определяет необходимую высоту фундаментов и подкреплений, уточняет положение изделий по длине судна.

Окончательный вариант компоновки после тщательной проверки соответствия всем требованиям к размещению изделий швартовного устройства отражают в виде чертежа (в двух проекциях). На чертеже проставляют установочные размеры, обозначают изделия швартовного устройства марками и составляют спецификацию. В пояснительной записке рассчитывают общую массу швартовного устройства и координаты центра тяжести устройства.

51

3. БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО

3.1. Схемы буксирных устройств

Рассмотрим буксирные устройства не специальных судов-буксиров, а обычных судов. Такое устройство предусматривают на любом судне. Оно необходимо для буксировки судна при потере хода из-за аварии, для стаскивания судна с мели, для маневрирования в сложных условиях с помощью буксиров. Устройство включает в себя буксирный канат, буксирный клюз для заводки буксирного каната и буксирный кнехт или специальный гак - держатель для крепления каната. По-походному канат хранится либо на вьюшке, либо в шкиперской кладовке. Выбирают буксирные канаты либо вручную, либо с помощью швартовных барабанов шпилей или брашпилей. Специальных механизмов для этого не предусматривают.

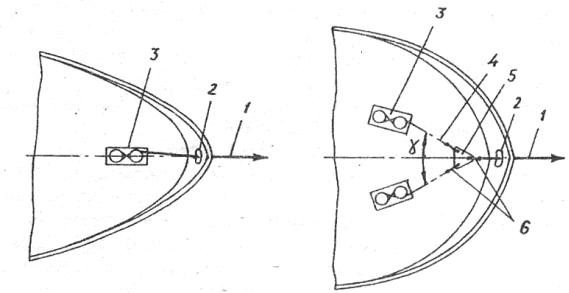

Элементы буксирного устройства размещают в носовой оконечности судна (для буксировки проектируемого судна) и в корме (для оказания помощи другим судам). Детали этих устройств и варианты схем идентичны. На рис. 3.1 показаны варианты носовых буксирных устройств. Вариант на рис. 3.1, а применяют на судах с острыми образованиями носа (или кормы), а вариант б для полных судов. Во втором случае устанавливают пару буксирных кнехтов, поскольку места для расположения одного кнехта в ДП недостаточно. Эти два кнехта ставят на таком расстоянии друг от друга и от буксирного клюза, чтобы угол между «усами» буксирного каната был меньше 120° для исключения перегрузок буксирных кнехтов (рис. 3.1). Как уже указывалось, эти буксирные кнехты могут использоваться и для швартовки судна.

3.2. Подбор изделий буксирного устройства

Подбор изделий буксирного устройства начинают с выбора размеров буксирного каната. Буксирные канаты изготавливаются из стальных тросов или из растительных и синтетических канатов, характеристики которых рассмотрены во второй главе. Подбирают канат по соответствующим ГОСТам (прил. Б) в зависимости от величины разрывной нагрузки буксирного каната.

52

Разрывная нагрузка буксирного каната может быть назначена по Правилам Регистра или определена расчетом по силе натяжения каната при буксировке судна.

а) |

б) |

Рис. 3.1. Схемы буксирных устройств:

а - для судов с острым носом; б - для судов с полным носом; 1- канат буксирный; 2 - клюз; 3 - кнехт; 4 – «усы» каната; 5 - планка соединительная; 6 – скоба

Морской Регистра судоходства [16] регламентирует длину и разрывную нагрузку буксирного каната в зависимости от характеристики снабжения судна Nc (табл. 2.1). Тип и размеры буксирного каната выбираются конструктором аналогично выбору швартовных канатов.

Речной Регистр [17] требует, чтобы разрывное усилие буксирного каната было не менее

Fo=kF, кН,

где F - расчетная сила тяги судна, кН; k - коэффициент запаса прочности, принимаемый:

k =4 - при расчетной тяге 120 кН и более;

k =5 - при расчетной тяге до 120 кН;

k =6 - для растительных и синтетических канатов.

Сила тяги судна должна приниматься по расчету для швартовного режима или по прототипу. Если такие расчеты не выполняются, то расчетную тягу на гаке F, кН, следует принимать не менее

F=0,16Ne ,

53

где Ne - суммарная мощность главных двигателей судна, кВт.

Длина буксирного каната выбирается в зависимости от района плавания, но не менее 180 м для судов классов М и М-СП, 100 м - для судов класса О и 60 м - для судов классов Р и Л.

Расчетные методы определения силы натяжения буксирных канатов изложены в специальной литературе [22, 26].

Кнехты и клюзы для буксирного каната выбирают по тем же ГОСТам, что и для швартовных канатов (прил. Б). Поскольку буксирные канаты оказываются более толстые, чем швартовные, то буксирные кнехты будут больше швартовных. Это послужило основанием для использования буксирных кнехтов в швартовных устройствах (рис. 2.1 и рис. 2.2). Следует заметить, что обратная замена недопустима, так как крепить буксирный канат на швартовных кнехтах нельзя из-за опасности повреждения кнехтов.

На некоторых транспортных судах вместо буксирных кнехтов устанавливают держатели буксирных канатов ( в ДП судна), которые представляют собой упрощенную конструкцию буксирного гака. Держатели (переносные или стационарные) дают возможность закрепить буксирный канат на судне и при необходимости быстро и безопасно его отдать. Общий вид таких держателей и их технические параметры приведены в [22]. Учитывая тот факт, что применяется буксирное устройство на обычных судах довольно редко, можно рекомендовать установку специальных держателей каната вместо кнехтов на крупных морских судах, которые буксируются к причалам с помощью портовых буксиров.

3.3. Размещение буксирного устройства

Компоновку буксирного устройства целесообразно вести одновременно с компоновкой швартовного, поскольку функции этих устройств довольно близки. Рекомендации по компоновке швартовного устройства, изложенные во второй главе, почти полностью применимы при компоновке буксирного устройства. Дополнительно следует отметить лишь следующие особенности:

буксирные кнехты устанавливаются на баке в нос от якорно-швартовных механизмов, а в корме - в корму от них, чтобы они не мешали проведению

54

якорно-швартовных операций и, кроме того, допускали использование этих механизмов для выбирания буксирного каната;

взаиморасположение буксирных кнехтов и клюзов должно обеспечивать горизонтальное направление буксирного каната (допустимое отклонение не более 10°);

буксирные канаты хранятся на барабанах вьюшек или банкетах в канатных

или шкиперских кладовых.

Заканчивается компоновка оформлением чертежа общего расположения буксирного устройства. Как правило, разрабатывается один чертеж – «Размещение устройств на баке», на котором изображают изделия трех устройств - якорного, швартовного и буксирного, сопровождая его одной спецификацией. Спецификация составляется на листах формата А4 в форме 2 и 2а ГОСТ 2.10868.

Расчет координат центра тяжести судовых устройств ведут в форме таблицы (табл. 3.1), куда заносят наименование, количество и массу изделий устройств, взятых из спецификации к чертежу. Координаты центров тяжести каждого изделия снимают с чертежа «Размещение устройств на баке». Координаты х удобнее в этом расчете отсчитывать от нулевого шпангоута (+х - в нос), а координаты у и z - как обычно (+у от ДП вправо; +z от ОП вверх).

Таблица 3.1. Расчет координат центра тяжести судовых устройств

№ |

Наименование |

Коли- |

Масса mi, кг |

Координаты, м |

Моменты, кг м |

|||||

п/п |

изделий |

че- |

еди- |

общая |

xi |

yi |

zi |

mi xi |

mi yi |

mi zi |

|

|

ство |

ни- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

цы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Суммы |

|

mi |

|

|

|

|

mi xi |

mi yi |

mi zi |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Центр тяжести устройств на баке можно найти:

по длине x |

mi xi |

, м; по ширине y |

mi yi |

, м; по высоте z |

mi zi |

, м. |

|

mi |

mi |

mi |

|||||

|

|

|

|

55

4. РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

Любое судно, помимо способности двигаться поступательно с заданной скоростью, должно обладать и управляемостью. Управляемость – способность судна двигаться по нужной судоводителю траектории, которая может быть прямолинейной или криволинейной. В соответствии с этим в понятие управляемости включают два противоречивых качества судна: устойчивость на курсе – способность удерживать прямолинейное движение в заданном направлении и поворотливость - способность изменять направление движения и двигаться по криволинейной траектории.

Комплекс средств и механизмов, обеспечивающих эти качества, называют рулевым устройством.

Совместную работу движителей и рулевых средств принято считать единым движительно-рулевым комплексом (ДРК). Его выбор должен проводиться с одновременным учетом пропульсивных и маневренных качеств судна.

Автоматической устойчивостью на курсе (без воздействия рулевых средств) суда не обладают. Если предоставить судну возможность двигаться без перекладки рулей, то оно постепенно переходит на криволинейную траекторию большого радиуса кривизны. Чтобы восстановить нужное направление движения, необходимо действовать рулями. Устойчивость на курсе, достигаемую путѐм воздействия рулей судна, называют эксплуатационной. Мерой эксплуатационной устойчивости судна на курсе служит относительный радиус (или диаметр) окружности, измеряемый в длинах корпуса судна, которую описывает центр тяжести судна, движущегося с непереложенными рулями (D0/L). Для речных судов это отношение [18] D0/L 10. Для морских судов приняты более жесткие нормы устойчивости на курсе D0/L 27. Нередко применяют и другой критерий – число малых перекладок руля в минуту, необходимое для удержания судна на курсе.

Поворотливость судов принято оценивать по относительному диаметру установившейся циркуляции, описываемой центром тяжести судна, у которого рули (или другие рулевые средства) переложены на максимальный угол. У существующих судов значения этой характеристики составляют Dц=(1,5…4,5)L. С целью обеспечения безопасности плавания этот критерий для морских судов принимают [18]: Dц/L 4,0, а для речных – Dц/L 2,0. Кроме того, для речных судов дополнительно оговаривается способность судна беспрепятственно прохо-

56

дить самые крутые повороты фарватера. С этой целью относительный диаметр циркуляции судна должен быть не более

Dц/L 1,43 k RLx ,

где Rx, L - радиус кривизны судового хода и длина судна, м; k - коэффициент, учитывающий влияние мелководья и скорости течения (k=0,8…1,0).

Управляемость в большой степени зависит от условий, при которых совершается движение судна. Ограничение глубины фарватера, ветер, течение и волнение могут резко изменить характеристики управляемости судна. Нередко судно, хорошо управляемое в тихую погоду, при ветре и волнении становится неуправляемым.

Оценка управляемости судов при действии ветра и течения, при движении малым ходом или по инерции и при других, особых условиях эксплуатации, ведѐтся методами теории управляемости судов [7, 18] в виде проверочных расчѐтов, когда количество и размеры рулевых средств уже назначены. Возможен проектировочный метод выбора и размеров ДРК на основе приведѐнных выше норм управляемости, регламентирующих устойчивость на курсе и поворотливость судна.

4.1.Судовые движители

4.1.1.Типы движителей и их характеристики

На судах внутреннего, смешанного и морского плавания в качестве движителей чаще всего применяют открытые гребные винты и винты в направляющих насадках. Проектируя судовой движитель, обосновывают и выбирают его тип, геометрические и кинематические характеристики.

Рассмотрим основные геометрические характеристики гребных винтов и направляющих насадок:

Dв, H – диаметр и шаг винта (шаг – это расстояние, на которое переместился бы винт в осевом направлении за один оборот без скольжения в воде);

H/D – шаговое отношение винта; z – число лопастей винта;

– дисковое отношение винта (отношение общей площади всех лопастей к площади диска винта);

Dн, lн - наименьший внутренний диаметр и длина насадки;

57

lн lн / Dн - относительная длина насадки;

lб – отстояние плоскости диска винта от входного сечения насадки;

, – коэффициенты раствора и расширения насадки, представляющие отношение площади входного или выходного сечения насадки к площади еѐ сечения в плоскости диска винта.

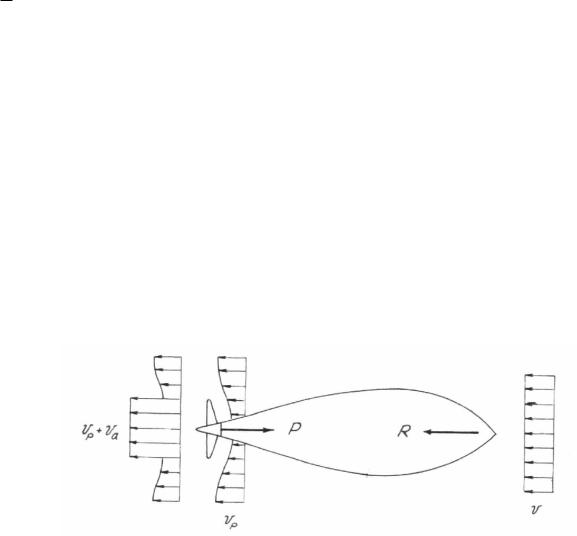

Для знакомства с гидромеханическими характеристиками движителей обратимся к рис. 4.1. При движении судна со скоростью v среда оказывает сопротивление движению с силой R. Движители создают необходимую по величине силу тяги Pe, которая и обуславливает равномерное движение судна с за-

данной скоростью v: |

|

R=xPе, |

(4.1) |

где х – число движителей судна. |

|

Рис. 4.1. Гидродинамические характеристики работы движителя

Как показано на рис. 4.1, скорость воды неодинакова в разных точках вдоль корпуса судна. На носовую оконечность поток натекает со скоростью хода судна v. В районе размещения ДРК скорость потока vp несколько меньше. Это связано с проявлением сил вязкости в зоне пограничного слоя жидкости. Осреднѐнное значение скорости натекания потока на движитель vp можно получить, воспользовавшись применяемым в теории движителей коэффициентом попутного потока :

vp = v (1- ). |

(4.2) |

Скорость частиц воды в струе, отбрасываемой движителем, заметно больше скорости натекающего потока v = vp+vа, что связано с работой движителя: судовые движители создают силу упора благодаря реакции отбрасываемой струи, сообщая дополнительную осевую скорость vа протекающему через него потоку. Это локальное увеличение скорости потока вблизи кормы судна приводит к некоторому возрастанию сопротивления движению R на величину, назы-

58

ваемую силой засасывания движителей P. В связи с этим полная сила, которую развивает движитель Р (называемая упором движителя), несколько больше силы тяги Ре:

Р=Ре+ Р. |

(4.3) |

Если воспользоваться понятием о коэффициенте засасывания движителя t= P/P, то можно связать силу упора движителя Р с силой сопротивления движению R:

P P P |

Pe |

R . |

(4.4) |

||

e |

1 t |

|

x(1 t) |

|

|

|

|

||||

Сила упора движителя зависит от его размеров и частоты вращения: |

|

||||

P k1 n2 Dв4 , кН, |

(4.5) |

||||

где k1 - коэффициент упора, определяемый по диаграммам серийных испытаний моделей движителей судов; - плотность воды, т/м3; n - частота вращения винта, об/с; Dв - диаметр винта, м; vp - скорость натекания потока на винт, м/с.

Таким образом, если известно сопротивление движению судна R на заданной скорости v, можно рассчитать требующуюся силу упора Р движителей судна и затем выбрать необходимые параметры движителей – диаметр, шаг и частоту вращения.

Мощность, потребляемая движителем Np, определяется соотношением

N |

p |

Pvp , |

(4.6) |

||

|

|

д |

|

|

|

|

|

|

|

||

где д КПД движителя.

Мощность главного двигателя судна Ne связана с мощностью, потребляе-

мой движителем, зависимостью |

|

|

|

|

|

N |

e |

Np |

, |

(4.7) |

|

|

|

в п |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в которой в – КПД валопровода ( в=0,95 0,97); п – КПД передачи ( п=0,97 0,98 для редуктора, п=0,95 0,97 для гидромуфт, п=0,86 0,93 для электропередач, п=1,00 для установок без промежуточных передач).

Коэффициенты и t выражений (4.2) и (4.4), называемые коэффициентами взаимодействия движителей с корпусом, можно определить с помощью эксперимента или рассчитать по приближѐнным формулам.

Коэффициент попутного потока для открытых винтов речных судов определяют по выражению [18]:

59