Основы КСУ (Бормотов А) / Основы конструирования

.pdfЯкорные клюзы служат для направления якорного каната и хранения якорей по-походному. Размещая клюзы в корпусе и выбирая их размеры, необходимо выполнить ряд обязательных требований, продиктованных практикой эксплуатации:

длина клюза должна быть достаточной для размещения веретена якоря;

втянутый якорь должен плотно прижиматься головой и лапами к обшивке корпуса, не выступая за габариты палубы;

голова якоря должна быть на таком уровне от поверхности воды, чтобы не создавать дополнительного сопротивления движению судна;

клюз должен обеспечить самовываливание якоря при его отдаче;

должна быть обеспечена втягиваемость якоря при любом положении лап при его подъеме;

при отдаче якоря и при его подъеме якорь не должен задевать корпус судна в подводной части при крене до 5°;

углы перегиба якорной цепи на палубной и бортовой обделках клюза должны быть минимальными.

Проектирование якорного клюза начинают с пробивки оси клюза с помощью теоретического чертежа корпуса. Вначале намечают положение оси клюза на палубе бака (рис. 1.3, точка В). С целью более компактной компоновки якорного устройства целесообразно располагать эту точку ближе к носу судна. Рекомендуемое [19] отстояние точки В от носа по палубе бака, измеренное вдоль ДП судна, следующее:

для судов с полными обводами носа а = (80 90)d;

для судов с острыми обводами а = (100 110)d, где d - калибр якорной цепи.

20

а) |

б) |

Рис. 1.3. Пробивка оси якорного клюза:

а - вид сверху; б - сечение по оси клюза

Отстояние оси клюза b от ДП жестко задается в схемах с брашпилем: оно принимается равным половине расстояния с между цепными звездочками брашпиля b=0,5с, если клюз размещен под небольшим углом к ДП судна ( 15°) (рис. 1.3,а). Если угол 15°, то цепь при своем движении смещается вбок от оси клюза, вызывая интенсивный износ цепных стопоров и стенки клюза. В таких случаях рекомендуется сдвигать ось клюза чуть ближе к ДП судна: b=0,5c - (l 2)d.

В схемах со шпилями или якорными лебедками отстояние точки В от ДП судна и угол разворота клюза конструктор выбирает произвольно, добиваясь наиболее рациональной компоновки устройств на палубе. У него появляется возможность расположить ось клюза примерно по нормали к обводам корпуса, что значительно уменьшает излом, а следовательно, и износ цепи, упрощает конструкцию клюза.

Наметив на палубе положение точки В оси клюза, проводят вертикальное сечение корпуса плоскостью ABC под углом к ДП судна (обычно =15 45°, наиболее часто встречающееся значение 300).

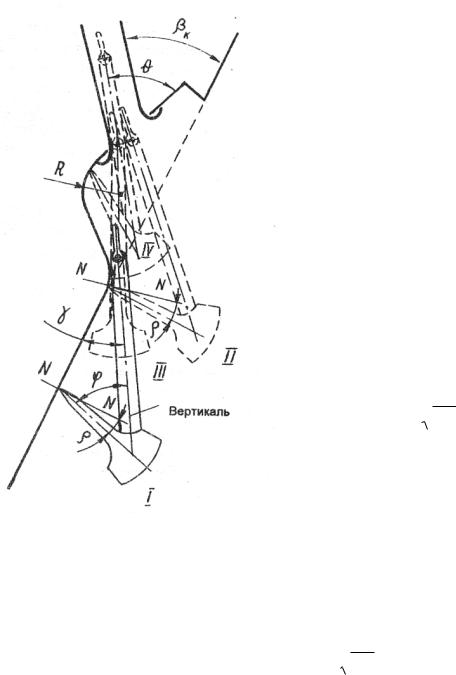

Истинный вид сечения корпуса плоскостью ABC показан на рис. 1.3,б. Для его построения необходимо измерить отстояния от ДП судна точек пересечения плоскости ABC с ватерлиниями и палубами (для примера на рис. 1.3 показан размер W4 для четвертой ватерлинии). От точки В на палубе бака проводят линию оси клюза ВС под углом к горизонту. Для обеспечения самовыва-

21

ливания якоря из клюза следует принимать этот угол не менее 30°, а диаметр клюзовой трубы не менее D 10d. На построенных судах этот угол находится в пределах 30 70°. Увеличение этого угла ограничивается тем, что точка С выхода клюза из борта должна быть достаточно высоко, чтобы якорь не «волочил» воду. За минимальное значение высоты якоря над КВЛ можно принять половину расчетной высоты волны, соответствующей классу проектируемого судна.

Длина оси клюза (рис. 1.3,б, отрезок ВС) должна быть не меньше длины веретена якоря. На низкобортных судах выполнить это требование часто не удается. В таких случаях для увеличения длины клюза может быть рекомендовано применение повышенной седловатости палубы или устройство местных возвышений - банкетов на палубе в районе якорного устройства.

Обеспечение втягиваемости якоря в клюз достигается определенным соотношением углов наклона оси клюза к обшивке к и к. Угол к определяется по рис. 1.3, a. Угол к находят из выражения

tg |

|

tg |

sin к |

, |

к |

|

|||

|

|

cos |

||

|

|

|

||

где углы и определяют по чертежу (рис. 1.3).

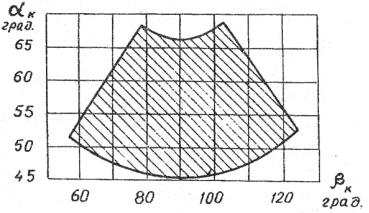

Проверка втягиваемости ведется по специальной диаграмме, разработанной инженером П.В. Ивановым. Удачное сочетание углов к и к, значения которых откладываются по шкалам диаграммы (рис. 1.4), определяет на диаграмме точку, лежащую в заштрихованной зоне диаграммы. В противном случае необходимо изменить расположение клюза, меняя положение точек В и С и величину угла (рис. 1.3). В случае больших затруднений с обеспечением втягиваемости якоря в клюз при заданных обводах корпуса судна бывает полезным применение клюза с нишей. Придав стенке ниши необходимый угол наклона, можно обеспечить втягиваемость якоря. Другое назначение ниши - убрать якорь в корпус, чтобы он не выступал за обшивку. Это предотвращает возможность повреждения причала или борта другого судна при швартовке. Такие клюзы часто встречаются на пассажирских, нефтеналивных, рыболовных и буксирных судах.

С целью сокращения размеров ниши и для упрощения проектирования клюза рекомендуется располагать ось клюзовой трубы под углом, близким к 90° к обшивке (в плоскости ватерлиний).

22

Рис. 1.4. Диаграмма втягиваемости якорей Холла

Схема втягивания якоря в клюз показана на рис. 1.5. Для втягивания необходимо, чтобы угол между осью лапы и нормалью к обшивке N-N был не менее приведенного угла трения ( пр=15°). Соответственно этому угол развала борта в районе клюза должен быть

900 пр ,

где - наибольший угол откидки лап якоря.

У якорей Холла =45°, что определяет оптимальное значение угла развала борта 300 .

При 300 лапы якоря будут скользить по обшивке без поворота от положения I до момента, когда в некоторой точке сопряжения стенки ниши с обшивкой борта угол станет больше угла трения пр (положение II). В этот момент лапы повернутся и якорь займет положение III. Для скольжения лап якоря при дальнейшем втягивании его в клюз нижняя стенка ниши должна сопрягаться с донышком по дуге достаточно большого радиуса R. Этот радиус должен быть таким, чтобы на последней стадии втягивания угол оказался больше угла трения пр. Угол между донышком ниши и осью трубы клюза должен быть не больше 64°, что необходимо для надежного прилегания тренда якоря к фланцу бортовой губы клюза. Глубина и ширина ниши принимаются в соответствии с габаритными размерами якоря с минимально необходимыми запасами.

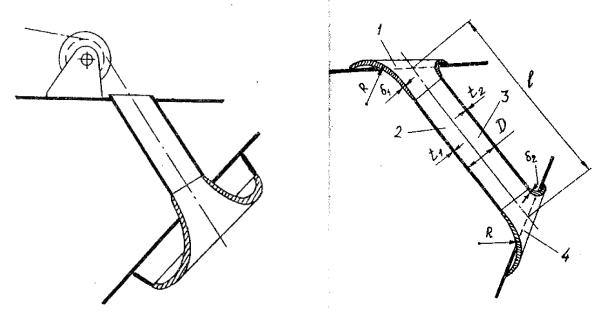

Точка выхода клюза из борта должна располагаться на достаточном расстоянии от ДП судна, обеспечивающем беспрепятственное движение якоря при его отдаче и подъеме в случае посадки судна с креном до 5°. При острых носовых шпангоутах и, особенно, при бульбовой форме носа, для выполнения этого требования могут использоваться клюзы с наружным бортовым фундаментом, на котором закрепляется бортовая обделка клюза (рис. 1.6).

23

На этом же рисунке показан палубный роульс якорного каната, применение которого полезно при крутых изломах цепи (например, в случае использования якорных шпилей). Более того, роульс дает возможность отказаться от палубной обделки клюза, существенно упрощая его конструкцию.

Конструктивно клюз выполняется в виде трубы и двух литых или сварных обделок (рис. 1.7). Внутренний диаметр трубы назначают в зависимости от калибра цепи D=(8…42)d или массы якоря D (33...39)3 mя , где mя - масса якоря Холла, кг.

mя , где mя - масса якоря Холла, кг.

Пользуясь этими соотношениями, следует меньшие значения диаметра принимать при больших значениях калибра цепи или массы якоря.

Длина клюза должна быть не короче веретена якоря. Применительно к якорям Холла эта длина может быть назначена по соотношению

l (160...180)3 mя , мм.

mя , мм.

Труба сваривается вдоль из двух половинок, толщину нижней (рабочей) части принимают t1=(0,4…0,5)d, а толщину верхней половины t1=0,65t2. Труба приваривается встык к бортовой и палубным обделкам, размеры которых назначаются по эмпирическим соотношениям:

толщина рабочего участка 1=d ;

толщина нерабочей части 2=0,45d;

радиус закругления рабочего участка R (9…10)d, а длина дуги этой части обделки должна быть достаточна для размещения на ней не менее трех звеньев цепи.

24

Рис. 1.6. Клюз с роликом и бортовым |

Рис. 1.7. Конструкция якорного клюза: |

фундаментом |

1 - палубная обделка; 2, 3 - нижняя и верхняя |

|

половины трубы; 4 – бортовая обделка |

Бортовая и палубная наделки привариваются по всему контуру к обшивке. Обшивка в этом районе утолщается вдвое путем установки вварных или накладных листов.

1.4.2. Цепные ящики

Цепные ящики служат для хранения якорных цепей. Размещают их обычно в форпике (ахтерпике), стараясь опускать по-возможности пониже. При установке ящиков вблизи переборок обеспечивают свободный проход шириной не менее 400 мм. Если это выполнить не удается, то ящики приваривают прямо

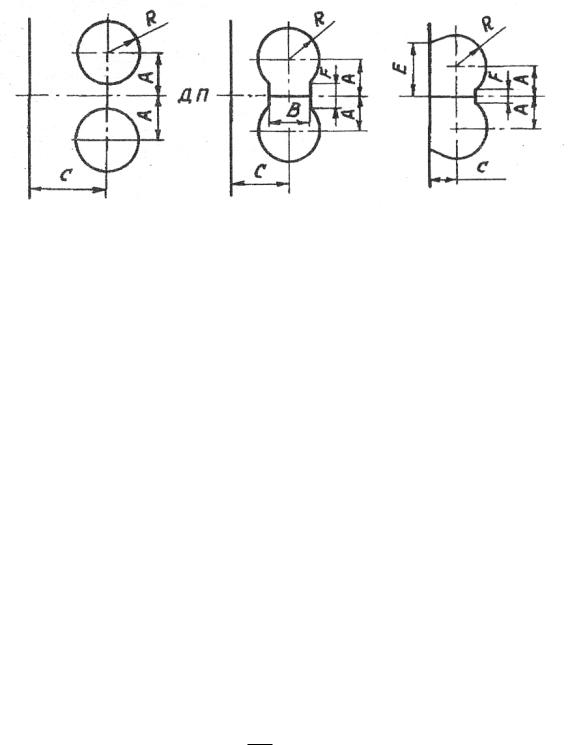

кпереборке (рис. 1.8). При острых обводах носа ящики сближают друг с другом настолько, что они образуют единую конструкцию, разделенную перегородкой на две части.

Цепные ящики могут быть открытыми (сверху) или герметичными. Герметичность ящиков необходима, если они расположены в отсеках со сложным дорогим оборудованием; если затопление отсека через цепные ящики приводит

кпоявлению заметного дифферента.

а) |

б) |

в) |

25

Рис. 1.8. Схемы размещения цепных ящиков:

а - A R 100 ; C R 400 ;

б - R 100 A 0,8R ; R B 2R ; C R 400 ; 150 F 400 ;

в - 0,8R A R 100 ; 0,8R C R 400 ; 1,1R E 1,5R ; 150 A 400

Цепные ящики называют цилиндрическими, если они имеют форму кругового цилиндра (или близкую к ней), и прямоугольными, если они в сечении имеют форму квадрата, прямоугольника или трапеции. Предпочтительнее цилиндрические ящики малого диаметра, обеспечивающие самоукладку цепи. При острых обводах или небольшой высоте отсека приходится делать прямоугольные ящики. Для предотвращения запутывания цепи в таких ящиках требуется растаскивание цепи вручную в процессе выбирания якоря.

Размеры цепного ящика назначаются в зависимости от калибра и длины якорного каната. Полезный объем цепного ящика должен быть не менее [19]

Vя kld2 10 5 , м3 ,

где k=0,85…1,00; 1 - длина каната, м; d - калибр цепи, мм.

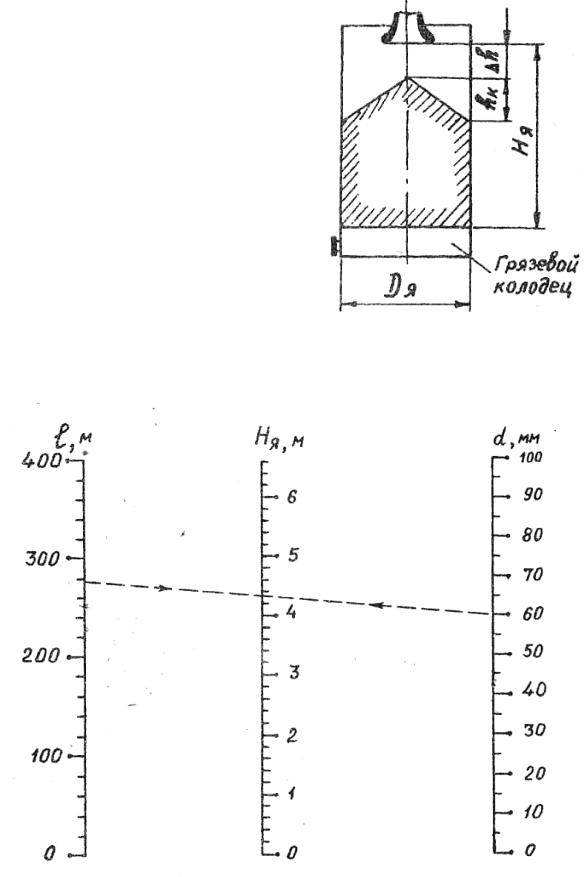

Наибольшее распространение получили круглые ящики диаметром Dя=(30…35)d, где d - калибр цепи. Предельное значение диаметра ящика, при котором еще не возникает затруднений из-за перепутывания цепи Dя=40d. Высота цепного ящика (рис. 1.9) назначается с помощью выражения

H я 1,27 V 2' hк h , м, Dя

где V' - объем ящика, занятый цепью в форме цилиндра; hк=(0,5…0,6)Dя - высота конуса, образованного цепью вверху ящика; h=15d - запас по высоте ящика.

26

Объем ящика V' определяют по формуле V ' 0,9(l lк )d 2 10 5 , в которой длина каната 1 уменьшена на величину 1к (длину цепи, уложенной наверху в форме конуса):

|

|

1,6 |

D3 |

104 . |

|

l |

|

я |

|||

к |

d 2 |

||||

|

|

|

|||

|

|

|

|

Высоту Ня цепных ящиков при |

|

Dя=35d можно определить с помо- |

|

щью номограммы, приведенной на |

|

рис. 1.10, в зависимости от калибра d |

|

и длины каната 1. |

Рис. 1.9. Схема круглого цепного ящика |

|

Рис. 1.10. Номограмма для определения высоты цепного ящика (Dя=35d)

27

На рис. 1.10 показан пример для цепи d=60 мм и 1=275 м (ответ: Ня=:4,35 м). Высоту Ня можно брать и больше, чем необходимо для размещения цепи, доводя ящик до ближайшего перекрытия.

Изготавливают цепные ящики из углеродистой и низколегированной стали, идущей на изготовление основного корпуса судна. Толщину стенок ящика принимают на 1…2 мм больше толщины форили ахтерпиковых переборок, толщину днища ящика (и нижнего пояса стенки шириной не менее 500 мм) делают на 2 мм больше, чем у стенки. Рекомендуемые толщины стенок и днища ящиков приведены в табл. 1.7. Цепные ящики должны надежно связываться с корпусом судна. Стенки, основание, ниша, труба и раструбы должны подкрепляться ребрами, кницами или бракетами. Размеры ребер, толщины книц и бракет рекомендуется принимать такими же, как у близлежащих корпусных конструкций.

Таблица 1.7. Рекомендуемые толщины стенок и днища цепных ящиков

Калибр |

5…9 |

11…17,5 |

19…30 |

32…46 |

48…64 |

66…92 |

95…111 |

114…132 |

137…162 |

цепи, мм |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Толщина* |

(4) |

8(6) |

10(8) |

12(10) |

14 |

16 |

18 |

20 |

24 |

днища, мм |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Толщина |

(4) |

6(4) |

8(6) |

10(8) |

12 |

14 |

16 |

18 |

20 |

стенки, мм |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

* Толщины листов, указанные в скобках, применяют для судов внутреннего плавания.

Трапециевидные ящики нередко образуются непосредственно корпусными конструкциями судна (бортами, переборкой, платформой), толщины которых должны в этом месте увеличиваться на 1-2 мм. Конструкции, набор которых обращен внутрь цепного ящика, зашивают деревом. Перегородка между ящиками левого и правого борта может быть деревянной (при d<46 мм), либо металлической. Со стороны набора металлическая перегородка тоже зашивается деревом. Деревянная зашивка может применяться и в других типах ящиков для уменьшения шума при работе якорного устройства. Наиболее часто это делается на судах внутреннего плавания. Размеры таких ящиков должны быть увеличены с учетом потерь объема на деревянную зашивку. Высота деревянной зашивки принимается на 25 калибров цепи ниже верхней кромки ящика, толщина зашивки назначается по табл. 1.8. Детали деревянной зашивки необходимо пропитать антипиреном с добавлением антисептика.

Таблица 1.8. Рекомендуемые толщины деревянной зашивки цепных ящиков

28

Калибр |

11…16 |

17,5…20,5 |

22…32 |

34…70 |

73…97 |

100…112 |

114…132 |

137…162 |

|

цепи, мм |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Толщина |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

зашивки |

32 |

40 |

40 |

50 |

60 |

75 |

100 |

130 |

|

днища, мм |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Толщина |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

зашивки |

32 |

40 |

40 |

60 |

75 |

100 |

130 |

150 |

|

стенок, мм |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Толщина |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

зашивки пе- |

32 |

40 |

50 |

70 |

75 |

100 |

130 |

150 |

|

регородок, мм |

|

|

|

|

|

|

|

|

Для направления якорной цепи с якорного механизма в цепной ящик применяют цепные трубы (рис. 1.11). Устанавливают их вертикально или с небольшим наклоном. Внутренний диаметр трубы должен быть не менее 7 калибров цепи, а толщина стенки около 0,2 калибра. Если труба наклонена, то ее рабочая часть, по которой будет скользить цепь, делается на 3…4 мм толще остальной части трубы. Для соединения с клюзом брашпиля труба имеет переходную часть, причем это соединение выполняется легкосъемным (без сварки). Нижняя часть трубы заканчивается расширяющимся раструбом. Наибольший внутренний диаметр раструба принимают равным 12…14 калибрам цепи, а толщину стенки - 0,35…0,40 калибра.

В якорных устройствах со шпилями на палубе для направления цепи в ящик устанавливается угловой палубный клюз (рис. 1.12). Высота клюза определяется высотой расположения звездочки шпиля. Толщину стенки рабочей части клюза принимают не менее 0,35 калибра цепи, а внутренний диаметр - не менее 7 калибров. Радиус R закругления рабочей части клюза должен быть не менее 6 калибров цепи. Если цепной ящик доходит до палубы, то цепную трубу не делают, а палубный клюз заканчивают раструбом. Клюз оборудуют крышкой, предохраняющей цепной ящик от попадания в него воды. Кроме того, крышка позволяет удерживать на палубе часть цепи, выбранной из ящика для осмотра. С этой целью в крышке делают вертикальную прорезь шириной, равной калибру цепи.

Для установки в цепном ящике устройства для крепления и экстренной отдачи коренного конца якорной цепи предусматриваются ниши (рис. 1.13), которые следует располагать не ниже уровня полностью уложенной цепи. Размеры ниши должны обеспечивать возможность установки, обслуживания и демонтажа устройства отдачи цепи. При применении открытых цепных ящиков устройство отдачи цепи может крепиться непосредственно на переборке или

29