- •Редакционная коллегия книги:

- •Рецензенты книги:

- •Глобального Экологического Фонда

- •Предисловие

- •Раздел I. Биологическое разнообразие и методы его оценки

- •Введение

- •Глава 1. Биологическое разнообразие

- •1.1. Понятие биоразнообразия

- •1.2. Международная программа «Биологическое разнообразие»

- •1.3. Исследовательская программа «Диверситас»

- •1.4. Реализация Конвенции о биоразнообразии в России

- •Глава 2. Уровни биоразнообразия

- •2.1. Системная концепция биоразнообразия

- •2.2. Генетическое разнообразие

- •2.3. Видовое разнообразие

- •2.3.1. Динамика видового разнообразия

- •2.3.3. Динамика видового богатства по данным палеонтологической летописи

- •2.4. Биоразнообразие, созданное человеком

- •2.5. Экосистемное разнообразие

- •Глава 3. Классификации биоразнообразия

- •3.1. Инвентаризационное и дифференцирующее разнообразие

- •3.2. Таксономическое и типологическое разнообразие организмов

- •3.3. Биохорологическое разнообразие

- •3.4. Структурное разнообразие

- •Глава 4. Таксономическое разнообразие

- •4.1. Научная классификация организмов

- •4.2. Жизненные формы и биологическое разнообразие

- •4.3. Инвентаризация видов

- •Число видов в истории жизни на Земле

- •4.4. Видовое богатство России

- •Разнообразие, эндемизм и состояние видов позвоночных

- •Глава 5. Измерение и оценка биологического разнообразия

- •5.1. Параметры биологического разнообразия (альфа-разнообразие)

- •5.2. Методы построения графиков видового обилия

- •Типы графиков в анализе видового разнообразия

- •5.3. Модели распределения видового обилия

- •5.3.1. Геометрический ряд

- •5.3.2. Логарифмическое распределение

- •5.3.3. Логарифмическинормальное распределение

- •5.3.4. Распределение по модели «разломанного стержня» Макартура

- •5.3.5. Другие теоретические модели

- •5.4. Индексы биоразнообразия

- •5.4.1. Индексы видового богатства

- •5.4.2. Индексы, основанные на относительном обилии видов

- •5.5. Сравнительный анализ индексов разнообразия

- •5.6. Рекомендации для анализа данных по разнообразию видов

- •5.7. Анализ бета-разнообразия: сравнение, сходство, соответствие сообществ

- •5.7.1. Показатели сходства, основанные на мерах разнообразия

- •Мера Коуди разработана для исследования изменений в сообществе птиц вдоль средового градиента:

- •5.7.2. Показатели соответствия

- •5.7.3. Основные индексы общности для видовых списков

- •Основные индексы общности, учитывающие положительные совпадения [Песенко, 1982]

- •5.7.4. Индекс общности для количественных данных

- •5.8. Графический анализ бета-разнообразия

- •5.8.1. Неориентированные и ориентированные графы

- •Матрица сходства выборочных совокупностей

- •5.8.2. Плеяды Терентьева

- •5.8.3. Дендрограмма (кластерный анализ)

- •5.9. Применение показателей разнообразия

- •5.10. Гамма-разнообразие наземных экосистем

- •5.10.1. Пространственные показатели гамма-разнообразия

- •5.10.2. Разномасштабные уровни гамма-разнообразия

- •5.10.3. Информационные показатели гамма-разнообразия фитоценохор

- •Глава 6. Оценка биоразнообразия и охрана природы

- •Раздел II. Разнообразие ландшафта и методы его измерения

- •Введение

- •Глава 1. Общие представления о разнообразии

- •1.1. Что такое разнообразие? (Прагматический аспект)

- •1.4. Разнообразие и функционирование

- •Глава 2. Феноменологические иерархические уровни

- •Глава 3. Измерение ландшафтного разнообразия

- •3.1. Измерение ландшафтного разнообразия на основе дистанционной информации

- •Корреляционная матрица между каналами

- •Собственные значения главных компонент для трех каналов Landsat -7 (1999.10)

- •Факторные нагрузки – коэффициенты корреляции переменных с факторами для трех каналов Landsat- 7 (1999.01)

- •Оценка разнообразия (бит) подстилающей поверхности по многоканальным изображениям

- •Разнообразия изображения по объединенным данным осенней и летней съемки

- •Расчет фрактальной размерности по модели «изменение масштаба– изменение длины береговой линии»

- •Оценка фрактальной размерности по двухмерному спектру для всего изображения

- •Линейные корреляции между ландшафтными метриками разнообразия для иерархического уровня 9 пикселей (2 км)

- •3.2. Измерение ландшафтного биоразнообразия на основе использования топографических карт совместно со сканерной съемкой

- •3.3. Организация полевых исследований для оценки ландшафтного разнообразия

- •Глава 4. Прикладные задачи ландшафтного планирования, решаемые на основе измерения ландшафтного

- •Смысл индексов разнообразия, применительно к задачам ландшафтного планирования

- •Заключение

- •Основные характеристики спектральных каналов

- •Некоторые полезные ссылки на ресурсы Интернете

- •Литература

- •Раздел III. Мониторинг биоразнообразия Введение

- •Глава 1. Научные основы мониторинга биологического разнообразия. Определения и терминология

- •Глава 2. Методы оценки состояния и динамики биоразнообразия на разных иерархических уровнях

- •2.1. Биофизические и биохимические методы

- •2.1.1. Биолюминесценция

- •2.1.2. Фотосинтетическая активность

- •2.2. Генетические методы

- •2.3. Биоэнергетические методы

- •2.4. Иммунологические методы

- •2.4.1. Митогенная активность спленоцитов позвоночных животных

- •2.4.3. Применение иммунологических методов при изучении иммунозащитных реакций у рыб и беспозвоночных животных

- •2.5. Морфологические методы

- •2.5.1. Флуктуирующая асимметрия

- •2.5.2. Фенодевианты

- •2.6. Патологоанатомические и гистологические методы

- •2.6.1. Общая анатомия и гистология внутренних органов

- •2.6.2. Гистология репродуктивной системы

- •2.7. Токсикологические методы

- •2.8. Эмбриологические методы

- •2. 9. Паразитологические методы

- •2.10. Популяционные и экосистемные методы

- •Глава 3. Геоинформационные системы – интегрирующее ядро мониторинговой системы биоразнообразия

- •Глава 4. Средства обеспечения мониторинга биоразнообразия

- •4.1. Аппаратно-технические средства

- •4. 2. Программное обеспечение

- •4. 3. Организационное обеспечение

- •Раздел IV. Картографирование биоразнообразия Введение

- •Глава 1. Биогеографические основы картографирования биоразнообразия

- •Глава 2. Картографирование разнообразия организмов

- •Глава 3. Картографирование экологического разнообразия

- •Глава 4. Картографирование генетического разнообразия

- •Глава 5. Комплексное картографирование биоразнообразия

- •Р ис.2. Видовое разнообразие животных суши

- •Число видовое животных (на 100км2 суши)

- •Литература

- •117218, Москва, б. Черемушкинская ул., 34

- •109088, Москва, Шарикоподшипниковская ул., 4

Глава 4. Картографирование генетического разнообразия

Современное представление о биологическом разнообразии базируется на исследованиях популяционных генетиков середины XX века. Они показали, как создается генетическое разнообразие организмов во внешнеоднородной популяции и разработали математический аппарат для его объективного описания. Генетическое разнообразие внутри популяций и видов определяется по таким показателям как гетерозиготность, хромосомный полиморфизм, наследуемость признаков и коэффициент инбридинга, характеризующий степень родства между особями, участвующими в размножении [Соколов и др., 1995].

Только небольшая часть (около 1%) генетического материала высших организмов изучена в достаточной мере, когда мы знаем, какие гены за какие определенные проявления фенотипа организмов отвечают. Вымирание всего лишь одного дикого вида означает безвозвратную потерю от тысячи до сотен тысяч генов с неизвестными потенциальными свойствами.

В настоящее время основной резервуар генетических ресурсов – природные экосистемы – оказался значительно измененным или разрушенным вследствие неблагоприятных антропогенных воздействий. Следствием этого стало уменьшение генотипического разнообразия, что ставит на грань риска возможность будущих адаптаций в экосистемах [Лебедева и др., 1999].

В изучении генетического разнообразия все шире начинают применяться картографические методы. Они применяются как при изучении конкретных генов в популяциях, так и исследовании генофонда в целом. С помощью карт проводится выявление, инвентаризация и исследование динамики тех или иных показателей генного разнообразия, анализируется их взаимосвязь с экологическими, демографическими, историческими и др. факторами. Имеется несколько примеров использования картографических приемов в целях выявления, инвентаризации и динамики тех или иных показателей генного разнообразия. Существенно отметить, что при этом активно используются методы геоинформационного моделирования ситуаций в целях прогнозирования состояния исследуемых биообъектов. Остановимся на наиболее интересных из них.

Благодаря накоплению по всему миру обширных данных о различных генах в популяциях человека и внедрению геоинформационных технологий хранения и обработки популяционно-генетической информации понятие «генофонд» перешло из категории научной абстракции в реальный биогеографический объект исследования. Незаменимым инструментом исследования генофонда стал метод компьютерного генетического картографирования, разработанный в трех научных центрах – в Стэнфордском и Римском университетах и в Институте общей генетики РАН им. Н. И. Вавилова [Рычков, 1998; Gene Pool …, 2000].

Компьютерное географическое картографирование позволяет построить карты не только отдельных генов, но и всего генофонда, который, эволюционируя как целостная система, обладает специфическими свойствами, доступными картографированию. С помощью компьютерных карт исследуются закономерности географической изменчивости генофонда. Установлено, что подобные изменения отражают как географическую эволюцию генофонда, так и историю народов – его хранителей.

При сопряженном исследовании генофонда и заболеваемости населения разных регионов России картографическими методами стало возможным показать, что географические изменения генофонда, лишь в незначительной степени отражая естественную дифференциацию природной среды на уровне зон, вызывают мощные изменения здоровья населения. Генофонд выступает как доминирующий фактор в этиологии практически всех известных болезней [Рычков, 1998].

Другое направление исследования связано с изучением генетического разнообразия на базе генно-демографических характеристик, полученных на основе обширной демографической информации, накопленной в последние десятилетия, и ее преобразования. Появилась возможность провести оценку ожидаемого генетического разнообразия и его анализ в сравнении с наблюдаемым разнообразием, т. е. определить главные направления географической изменчивости отдельных генов, общую генетическую изменчивость генной частоты и митохондриальных ДНК-полиморфных маркеров.

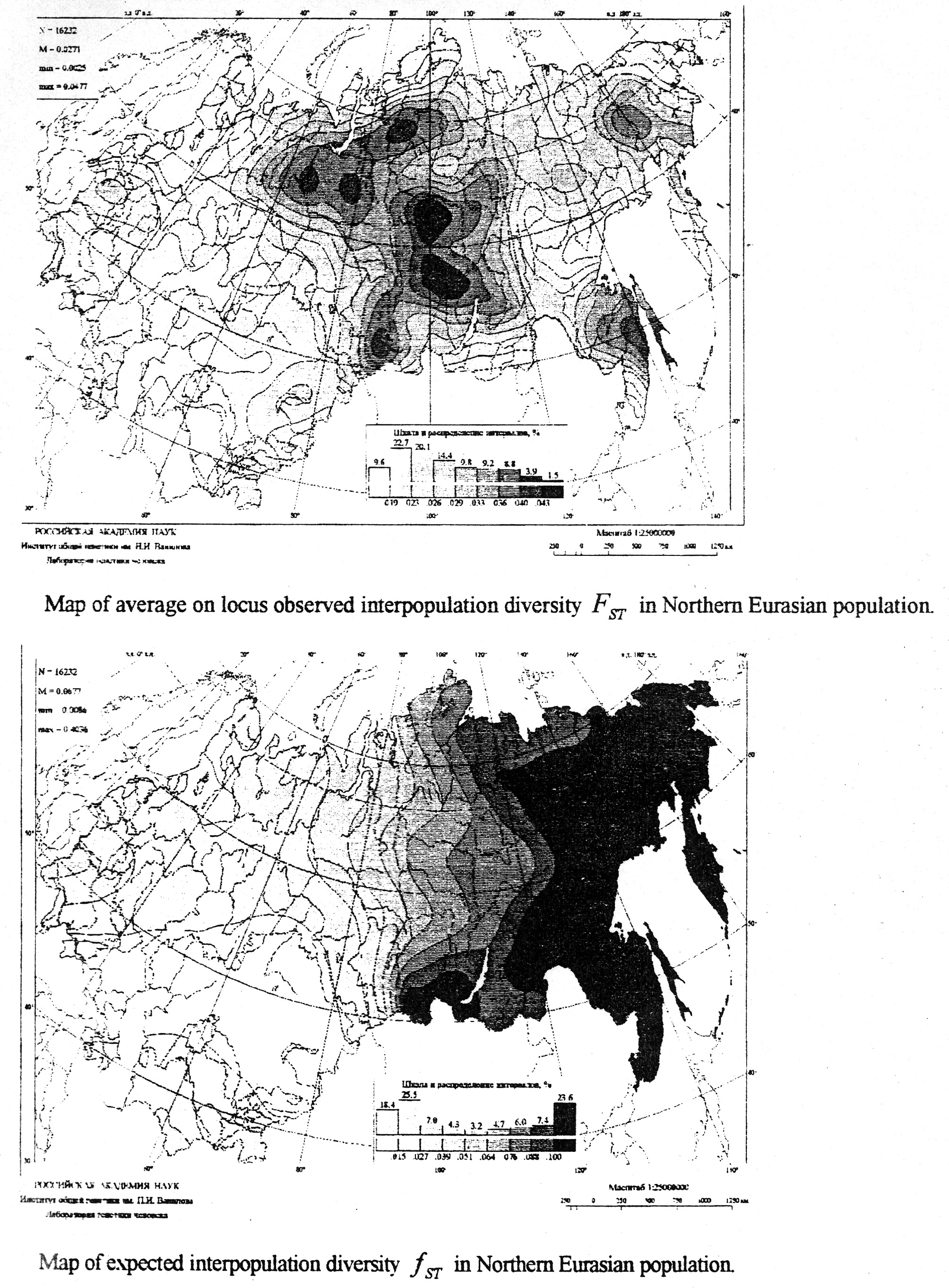

В последние годы в Институте общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН изучаются генетические резервы населения Северной Евразии. Созданы серии карт географической изменчивости характеристик генетического разнообразия. Материалами для их составления послужили популяционно-генетические и генетико-демографические данные по иерархическим уровням популяционной структуры. Генетическое разнообразие популяционных систем, описываемое единым геном, оценивается тремя индексами. Определение этих индексов для каждого гена и среднего по всем генам позволяет получать интегральную характеристику генного резерва. В исследовании применялись математический и генетико-статистический анализы данных (рис. 13).

Рис. 13.

Подход основывается на процедурах интерполяции и построения изолинейных карт, используемых для визуального анализа и для прогноза. Для пространственного представления распространения индексов генетического разнообразия (Нt, Fst, Нs) используются методы «скользящего окна», взвешенной регрессии и др.

На основе привлечения географо-ориентированных данных по оценке заболеваемости населения Северной Евразии и по характеристикам культурных особенностей прослежено влияние экологических и культурных факторов на формирование структуры генного резерва и оценен вес этих факторов в наблюдаемой картине генного разнообразия. Проведено сравнение пространственного распространения наблюдаемого индикатора разнообразия, подсчитанного на основе популяционно-генетических данных, и ожидаемого индикатора, подсчитанного по генетико-демографическим данным. На рис. 13 приведены две из серии карт – карта средних по локусам наблюдаемых значений индексов межпопуляционного разнообразия Fst и карта ожидаемых значений индексов Fst межпопуляционного разнообразия.

Различие в двух типах оценки предполагает выявление главных тенденций и локальных особенностей в динамической эволюции генного резерва. Привлечение дополнительных социальных и экологических данных может помочь выяснить источники точечных воздействий. Рассматриваемый подход открывает перспективы пространственно-временного анализа состояния систем населения при привлечении разновременных данных.

Намечается особое направление генетического картографирования. Оно связано с известным опытом сравнительного сверхкрупномасштабного картографирования геномов злаков, проводимым в Институте генетики и цитологии Белоруссии [Biodiversity and Dinamics…, 2001]. На основе современных методов генетического картографирования создаются так называемые генетические карты геномов злаков и различных морфологических и породоценных генов. Сравнение локализаций различных генов и молекулярных маркеров по хромосомам, например для злаковых культур, показывает, что присутствие генов и порядок хромосом сохраняется между видами в границах семейства. Сопоставление генетических карт связей для растений, принадлежащих к разным популяциям, используется для анализа гомеологических местоположений в геномах ряда культур с целью прочной локализации и закрепления генов в геномах менее исследованных видов.