- •Карагандинский государственный медицинский университет Кафедра Молекулярной биологии и медицинской генетики

- •Методические рекомендации для семинарских занятий

- •Тема 1: Введение в молекулярную биологию и медицинскую генетику. Техника микроскопирования.

- •Тема 2: Молекулярное строение клеточных мембран.

- •Тема 3. Молекулярные механизмы внутриклеточного транспорта

- •Тема 4. Структура внутриклеточных органелл

- •Тема 5. Функция внутриклеточных органелл.

- •Тема 6. Цитоскелет. Межклеточные контакты, межклеточная адгезия, внеклеточный матрикс.

- •Тема 7. Молекулярные механизмы передачи сигнала в клетку. Основные механизмы внутриклеточной сигнализации.

- •Тема 8. Строение и функции белков. Фолдинг белков.

- •Тема 9. Строение и функции днк

- •Тема 10. Репликация днк

- •Тема 11. Генетический код.

- •Тема 12. Виды рнк. Строение и функции. Транскрипция. Посттранскрипционная модификация рнк

- •Тема 13. Биосинтез белка.

- •Тема 14. Рубежный контроль – коллоквиум

Тема 12. Виды рнк. Строение и функции. Транскрипция. Посттранскрипционная модификация рнк

Цель: изучить строение и функции РНК и их виды.

Задачи обучения:

Изучить химическую организацию различных видов РНК, процессы транскрипции и модификации РНК

Основные вопросы темы:

1.Стрктурная организация РНК.

2. Виды РНК

3. Функции РНК.

4. Транскрипция, ее особенности .

5. Посттранскрипционная модификация РНК.

Информационный блок:

Самостоятельная работа студентов:

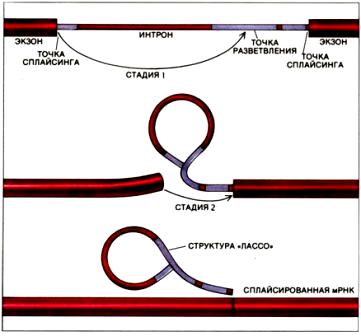

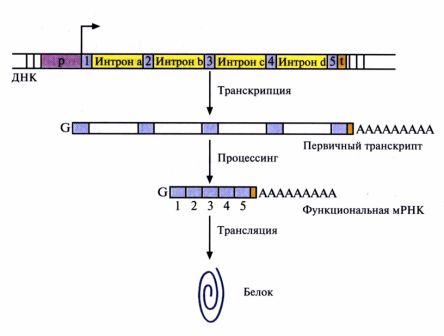

Раб 1. Зарисуйте этот процесс в альбом и опишите его:

Раб 2. Зарисуйте эту структуру в альбом (правую часть) и дайте название ей.

Определите ее предназначение.

Раб3.

Виды контроля:

1. Контроль исходного уровня знаний

2. Разбор результатов самостоятельной работы студентов

3. Контроль итогового уровня знаний

Методы обучения и преподавания: проведение практических занятий, работа с компьютерными моделями и микропрепаратами.

Тема 13. Биосинтез белка.

Цель: изучение основных этапов синтеза белка.

Основные вопросы темы:

1 . Основные этапы биосинтеза белка.

2. Ядерный этап биосинтеза белка. Транскрипция.

3. Процессинг и сплайсинг.

4. Цитоплазматичекский этап биосинтеза белка. Трансляция.

5. Роль полисом в процессе синтеза белка.

6. Посттрансляционная модификация белка в каналах ЭПС.

Информационный блок:

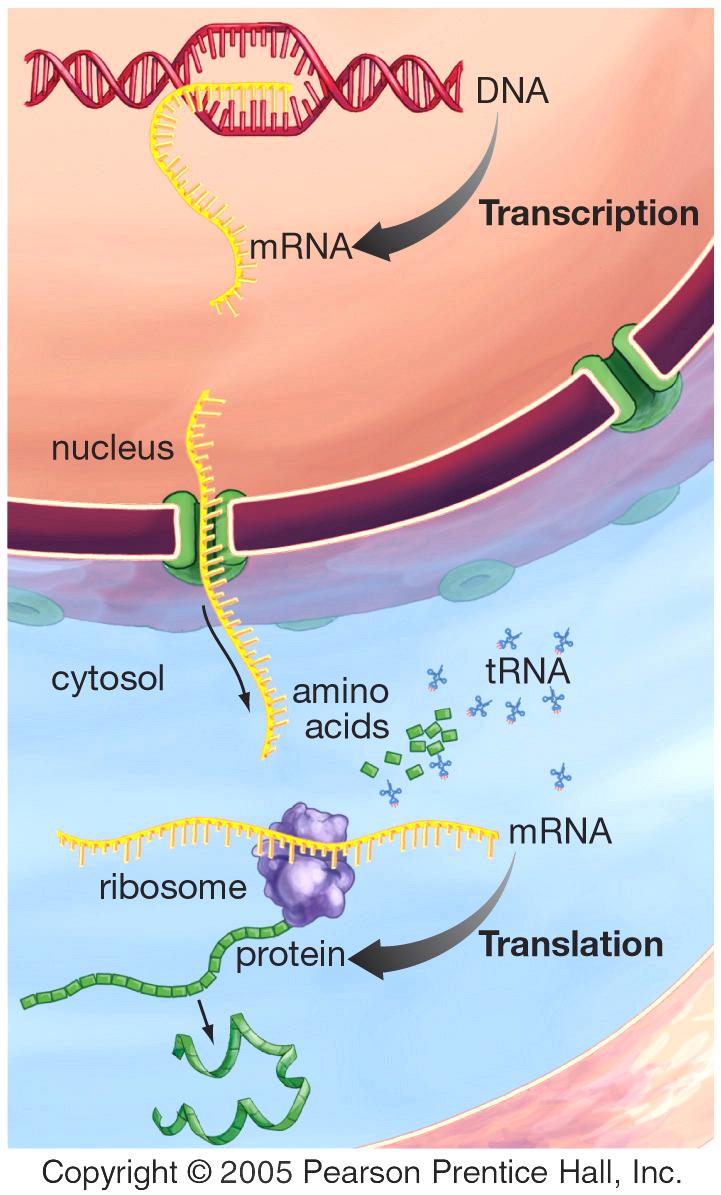

Основной процесс, который лежит в основе начала синтеза белка, довольно сложен и до сих пор не изучен. Ученые считают, что в ответ на воздействие внешнего фактора (в данном случае избыток углеводов) сигнал каким-то образом поступает к ядру клетки, который и является инициирующим и основополагающим в запуске синтеза белка. Считается, что синтез белка начинается в ядре клетки. ДНК – основной носитель генетической информации, и, как вы уже знаете, представляет собой двойную спираль, закрученную вокруг общей оси. Ген – это участок ДНК, содержащий программу построения только одного определенного белка, например выше упомянутого инсулина. Афористическая формула “Один ген – один белок” была открыта всего полвека назад. Чтобы “прочитать” информацию, касающуюся синтеза данного белка, надо расплести и разъединить нити ДНК на участке нужного гена.

Рисунок 1. Транскрипция (первый этап биосинтеза белка)

Важно отметить, что считывание информации с ДНК или с РНК возможно только в одном направлении. Этот механизм позволяет предупредить ошибки считывания.

Итак, ген на матричной нити ДНК готов. За дело берется другой фермент (РНК-полимераза), и, как мозаику, достраивает РНК напротив гена. Помните принцип “ключ – замок”? Процесс переписывания информации с ДНК и одновременного достраивания РНК в биологии называется транскрипцией. Полученную РНК называют первичным (неактивным) транскриптатом. Процесс “созревания”, активации РНК проходит в ядре с участием ферментов, как ножницами вырезающим интроны (не несущие информации, “молчащие” участки РНК) и сшивающим оставшиеся “куски”. Биологическое значение интронов до сих пор не выяснено, и очередная Нобелевская премия ждет своего обладателя. После всех этих преобразований мы имеем готовую матричную, или информационную мРНК.

Надо заметить, что в одной клетке с одного гена можно переписывать последовательно несколько копий м-РНК, что позволяет, в конечном итоге, значительно увеличить объемы выработки нужного белка.

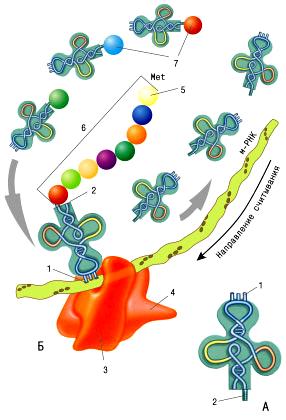

В цитоплазму мРНК выходит и начинается новый этап – непосредственно синтез белковой цепи, или трансляция. Как только мРНК оказалась в цитоплазме, ее “принимает” в свои “объятья” рибосома (вид Б на рисунке 1.1).

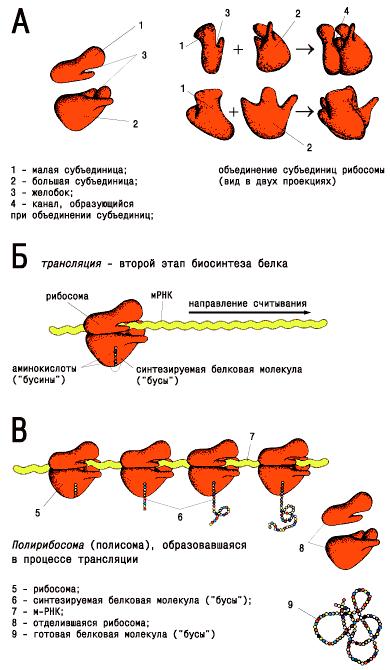

Напомним,

что рибосома состоит из большой и малой

субъединиц, между которыми имеется

желобок, своеобразный канал, по которому

и протягивается мРНК. Рисунок1.1

Информация, записанная в мРНК подвергается переводу в другую систему знаков – на “язык белков” (его “алфавит” – аминокислоты). Рибосома перемещается на один шаг (кодон) по цепи мРНК, в ее активном центре оказывается новый триплет (кодон), к которому подходит транспортная РНК, прикрепляется к рибосоме и передает цепочку из аминокислот, рибосома вновь делает шаг и так далее. Для повышения “производительности” процесса биосинтеза белка клетка образует полирибосомы (вид В на рисунке 1.2), представляющие собой несколько рибосом, последовательно считывающих информацию с мРНК.

Образовавшаяся белковая молекула не остается в клетке в виде нити бус (это

всего лишь первичная структура), она компактно “упаковывается” благодаря химическим и физическим связям, возникающим между аминокислотами, по мере удлинения белковой цепи. Вторичная структура белка похожа на спираль, а третичная – на плотный шарик (глобулу). Так называемая четвертичная структура образуется при объединении нескольких белковых молекул между собой и/или с другими молекулами. рисунок 1.2

Пока вы вникали в материал предыдущего абзаца, в реальной клетке уже собрана значительная по размерам белковая цепь: синтез молекулы белка, состоящей из 100 аминокислот, занимает около 2 мин. Заканчивается сборка конкретной молекулы белка, когда в активный (“считывающий”) центр рибосомы попадает стоп-кодон мРНК, и белковая цепь обрывается (рисунок 1.2, вид В).

Описывая биохимические реакции, мы опустили одну важную деталь. Многие реакции могут протекать и без помощи катализатора, но это займет колоссальное время (с учетом времени жизни конкретной клетки). А реакции в клетке идут с такими скоростями, которые недостижимы, при проведении их в пробирке. Здесь работает еще одно изобретение природы – ферменты, о которых мы упоминали, говоря о химическом строении клетки.

Фермент – это катализатор, ускоряющий только одну химическую реакцию. Скорость протекания катализируемой ферментом реакции в организме увеличивается в сотни тысяч или миллионы раз (до 1014 раз). Например, образование всего лишь одной водородной связи и сопряженное с этим изменение энергии активации может ускорить реакцию в 106 раз. Ферменты ускоряют протекание биохимических реакций в сотни тысяч или миллионы раз.

Название фермента чаще всего состоит из двух частей, отражающих субстрат и выполняемую им функцию. Например, сукцинатдегидрогеназа – это фермент, который от субстрата – соединения янтарной кислоты (сукцинат) – отнимает атом водорода (дегидроген). Липаза – фермент, расщепляющий жиры. Окончание “аза” говорит лишь о том, что данное слово обозначает фермент, который в 100% случаев является белком.

Часть веществ, которые образуются в клетке, являются “отходами” метаболизма, они с током крови транспортируются к печени и почкам, а затем выводятся из организма. Образующиеся продукты, как правило, лишены не только специфической активности, но и, что очень важно, – токсичности.

Напомним, что интенсивность протекания биохимических реакций в клетке варьирует на различных этапах жизненного цикла клетки. Во время деления клетки она минимальна, в период активного функционирования клетки процессы метаболизма и энергетического обмена протекают с максимальной скоростью. Таким образом, биохимические процессы, протекающие в организме, подчинены главному генетическому алгоритму – жизненному циклу и нацелены на выполнение основных задач.

Самостоятельная работа студентов :

Раб.1. Выполните задание, вставив пропущенные слова:

Мономерами нуклеиновых кислот являются……. .

Аминокислоты кодируются группами из трех нуклеотидов, называемыми….. При этом тимин заменяется на ….. .

Процесс синтеза белка на и-РНК называется ….. .

Доставку аминокислот к месту синтеза осуществляет ….. .

Генетический код одинаков у всех живых организмов, это свойство называется….. .

Раб.2 Ответить на вопросы:

1. При биосинтезе белка в клетках эукариот происходит: а)транскрипция и трансляция - в ядре; б)транскрипция - в ядре, трансляция – в цитоплазме; в)транскрипция и трансляция в цитоплазме.

2. Инициирующий кодон иРНК: а)УАА, б)ААГ, в)АУГ, г)АУА, д)УУУ

3. Транскрипция – это: а) «узнавание» аминокислоты тРНК; б)синтез иРНК; в)образование полипептида.

4. При трансляции внутри рибосомы одновременно находится участок иРНК, равный: а)трем нуклеотидам; б)одному кодону; в)шести нуклеотидам; г)шести кодонам.

5. Кодону АУА комплементарен антикодон: а)ЦАЦ, б)ТАТ, в)ГТГ, г)УАУ

6. Что является матрицей при транскрипции? А)кодирующая цепь ДНК; б) иРНК; в)обе цепи ДНК гена.

7. Что необходимо для транскрипции? А)АТФ, б)ГТФ, в)кодирующая цепь ДНК, г)рибосома, д)РНК-полимераза, е)нуклеотиды, ж)тРНК.

8. С какой аминокислоты начинается синтез любой полипептидной цепи в рибосоме? А)аспарагин, б)метионин, в)цистеин, г)глицин.

9. Что является матрицей для трансляции? А)цепь ДНК, б)иРНК, в)тРНК, г)рРНК.

10. Процесс «созревания» иРНК после биосинтеза на ДНК называется …

11. Как называется третий этап трансляции?

12. Интрон – это ……

Раб.3. Выполнение тестового задания:

1. Структура белков в пептидных цепях определяется:

- набором и последовательностью нуклеотидов;

- набором и последовательностью аминокислот;

- набором и последовательностью триплетов;

- последовательностью пептидных связей;

- наличием транспозонов.

?

2.В 1954г Гамов высказал предположение, что генетический код:

- коллинеарный;

- триплетный;

- бессмысленный;

- универсальный;

- непрерывный.

?

3.При шифровке аминокислот тремя нуклеотидами образуется:

- 16 триплетов;

- 61 триплет;

- 64 триплета;

- 36 триплетов;

- 72 триплета.

?

4.Сколько триплетов в генетическом коде являются бессмысленными (нонсенс-кодонами):

- 61;

- 4;

- 3;

- 12;

- 16.

?

5.Области расхождения полинуклеотидных цепей в зонах репликации называют:

- РНК-затравки;

+ репликационные вилки;

- репликоны;

- праймеры;

- матрицы.

?

6.Три нуклеотида (или антикодона) присутствуют в:

- т-РНК;

- ДНК;

- р-РНК;

- и-РНК;

- м-РНК.

?

7.К образованию амино-ацил-т-РНК приводит соединение:

- двух т-РНК;

- т-РНК с аминокислотой;

- т-РНК и м-РНК;

- ДНК и и-РНК;

- и-РНК и м-РНК.

?

8.Какова биологическая функция м-РНК и и-РНК:

- структурная;

- транспортная;

- матрица белкового синтеза;

- защитная;

- участие в сплайсинге.

?

9.Структурное отличие РНК от ДНК:

- наличие дезоксирибозы;

- наличие спирали;

- наличие двух цепей;

- наличие тимина;

- наличие одной цепи.

?

10.Сколько центров или участков выделяют в рибосоме:

- 1;

- 3;

- 2;

- 4;

- 0.

?

11. Последовательность аминокислотных остатков, связанных друг с другом пептидными связями это:

- вторичная структура;

-первичная структура;

-третичная структура;

- четвертичная структура;

-фолдинг.

?

12. Формирование какой структуры играет решающую роль в приобретении функциональной активности:

- первичная;

- вторичная;

- третичная;

- вторичная и третичная;

- четвертичная.

?

13.Процесс синтеза м-РНК называется:

- репликация;

- колинеарность;

- фолдинг;

-трансляция;

- транскрипция.

?

14.Процесс синтеза и-РНК на определенном участке ДНК называется:

- трансляция;

- транскрипция;

- транслокация;

- репликация;

- фолдинг.

?

15.Какая нуклеиновая кислота приобретает структуру в виде листа клевера:

- ДНК;

- мя РНК;

- т-РНК;

- и-РНК;

- м-РНК.

Виды контроля:

1. Контроль исходного уровня знаний

2. Разбор результатов самостоятельной работы студентов

3. Контроль итогового уровня знаний