- •Институт информационных технологий

- •Контрольная работа

- •Вариант 14

- •Формулировка теоремы

- •Доказательство

- •Частные случаи Применение к уравнению, разрешенному относительно одной величины

- •Случай, когда пи-теорема дает вид зависимости с точностью до множителя

- •Замечания о применении пи-теоремы

- •Применение пи-теоремы для физического моделирования

- •Примеры применения пи-теоремы

- •46. Теплопроводность цилиндрической стенки.

- •78. Классификация систем охлаждения.

78. Классификация систем охлаждения.

Подавляющее большинство РЭС (свыше 90 %) в настоящее время проектируются

с использованием воздушного охлаждения. Воздушное охлаждение

может быть естественным или принудительным (рис 6.45).

Рис. 6.45. Способы организации воздушного охлаждения:

а - естественное воздушное охлаждение; б - естественная вентпляция;

с - принудительная вентиляция

Принудительная вентиляция может быть вытяжной (рис. 6.45, с), приточной

или приточно-вытяжной. Эти разновидности вентиляции различаются местом

установки вентиляторов и их количеством.

Обычно в блоках с малой тепловой нагрузкой при естественном воздушном

охлаждении или естественной вентиляции температура среды внутренних

объёмов не превышает окружаюшую более чем на 30 С. В более теплонагруженных

блоках используют принудительную вентиляцию (см. рис. 6.45,с). При

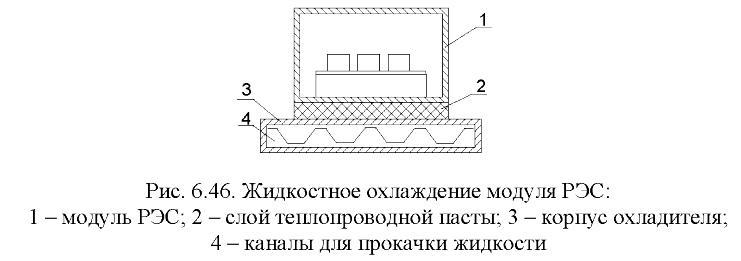

необходимости отбора тепла от особо тепловыделяющих элементов, микросборок,

модулей может быть использовано циркуляционное жидкостное охлаждение

(рис. 6.46). Мощность тепловыделения модулей с жидкостным охлаждением

существенно зависит от скорости прокачки жидкости и повышается с ее

увеличением.

Еще большей эффективностью теплоотвода характеризуются жидкостноиспарительные

системы охлаждения. В таких системах охлаждение осуществляется

за счёт циркуляции охлаждающей жидкости через радиаторы и рубашки,

образованные в корпусах рэс. Однако такие системы характеризуются

большой сложностью и стоимостью.

Для охлаждения РЭС на печатных платах с использованием микросборок

и микросхем в герметизпруемых корпусах применяются кондуктивные теплостоки

в виде теплопроводных шин (рис. 6.47).

Рис 6.47. Герметичный корпус РЭС с кондуктивными теплостоками:

1 - корпус; 2 - печатная плата; 3 - микросборкп; 4 - шины теплостоков;

5 - тепловые разъёмы

Для повышения эффективности теплоотвода корпус 1 выполняют оребренным.

Кондуктивные теплостоки выполняют из алюминиевых шин 4, оmимальная

толщина которых 0,5 мм. Пр именение кондуктивных теплостоков при

естественном воздушном охлаждении позволяет снизить перегрев элементов

в 2-3 раза.

В качестве теплостоков при малой мощности тепловых потерь может

быть использована и медная фольга печатных плат. Для уменьшения теплового

сопротивления корпуса микросхем и микросборок приклеивают к теплостокам.

Дальнейшая передача тепла от теплостоков к корпусу может осуществляться

через тепловые разъёмы 5. В зарубежных и отечественных разработках применяются

в основном конструкции тепловых разъёмов с клиновыми зажимами,

позволяющими достаточно просто про изводить смену ячеек (рис. 6.48).

Рис. 6.48. Тепловой разъём с клиновым зажимом

При выполнении модулей первого и нулевого уровней на бескорпусной

элементной базе их герметизация может быть выполнена заливкой теплопроводным

компаундом. В качестве таких компаундов рекомендованы компаунды

марок К-5, ТФК-5, КТЭ-2, КТЭ-4.

ДЛЯ охлаждения отдельных теплонагруженных элементов РЭС (микросхем,

транзисторов, диодов и т.д.) наиболее простой и достаточно эффективный

способ - использование радиаторов. Для систем воздушного охлаждения наиболее

распространение получили следующие разновидности радиаторов: пластинчатые,

ребристые, игольчато-штыревые и др. (рис. 6.49).

Тепловые трубки и термоэлектрические охладители

Для охлаждения отдельных теплонагруженных элементов РЭС могут использоваться

и так называемые тепловые трубки, характеризующиеся простотой

конструкции (рис. 6.50).

Рис. 6.50. Тепловая трубка

Они имеют герметичный вакуумированый объём. Внутренняя поверхность

трубки покрыта слоем капиллярно-пористого материала. Часть внутреннего

объёма заполнена насыщенным паром рабочей жидкости (ацетон, спирт

и др.).

Теплопередача в тепловой трубке происходит за счёт поглощения тепла в

результате парообразования в нагревающейся части трубки. Нагретый пар

конденсируется в охлаждаемой части трубки и отдает теило стенкам. Пополнение

рабочей жидкости в испарительной части трубки происходит за счёт постоянного

конденсата и передачи рабочей жидкости ка=ллярно-пористым материалам

из охлаждающейся части трубки к нагреваемой.

Для увеличения теплоотводящей способности таких трубок используется

оребрение охлаждаемой части трубки.

В особых случаях могут быть использованы термоэлектрические охладители

на основе эффекта Пелетье. Суть эффекта состоит в том, что ири ирохожден=

постоянного тока в цепи с двумя различными материалами на одном контактном

спае тепло поглощается, а на другом - выделяется. Их достоинства -

длительный срок службы, бесшумность работы, обратимость процесса охлаждения

при изменении полярности источника питания, а недостатки - большие

масса и габаритные размеры, необходим источник питания.

Оценочный выбор способов охлаждения РЭС

Блоки РЭС второго или третьего уровня иредставляют собой сложную

систему элементов с множеством внутренних источников теплоты. Точное аналитическое

описание таких объектов невозможно из-за громоздкости задачи и

неточности исходных данных: мощности тепловых источников, теплофизических

свойств материалов, их сложной геометрии и т.д. В связи С этими обстоятельствами

на практике используются:

1) ориентировочный выбор способа охлаждения на ранней стадии проектирования

РЭС;

2) приближенные методы анализа и расчёта теплового режима модуля

РЭС.

Выбор способа охлаждения РЭС на ранней стадии проектирования целесообразно

выполнить с помощью специальных графиков, характеризующих области

целесообразного применения различных способов охлаждения

(рис. 6.51).

Рис. 6.51. Способы конвективного охлаждения в зависимости

от плотности теплового потока (g) и перегрева (Т)

Различают два типа областей (см. рис. 6.51):

1. Области, в которых можно рекомендовать пр именение определенно-

го способа охлаждения.

2. Области, в которых можно применять (по выбору) два или даже три

способа охлаждения.

Области первого типа не заштрихованы и относятся к следующим способам

охлаждения: 1 - естественное воздушное; 3- принудительное воздушное;

5 - принудительное жцдкостное; 9 - принудительное испарительное.

Области второго типа заштрихованы: 2 - естественное и принудительное

воздушное; 4 - принудительно воздушное и жидкостное; 6 - принудительное

жцдкостное и естественное испарительное; 7 - принудительное жидкостное,

принудительное и естественное испарительное; 8 - естественное и принудительное

испарительное.

Основным показателем, определяющим область целесообразного применения

способа охлаждения, принимается значение плотности теплового потока,

проходящего через поверхность теплообмена:

(6.1)

(6.1)

где Р - суммарная мощность, рассеиваемая РЭС с поверхности теплооб-

мена;

Sn - поверхность теплообмена РЭС.

ДЛЯ блока прямоугольной формы

![]() (6.2)

(6.2)

где Кз - коэффициент заполнения объёма блока РЭС.

(6.2)

(6.2)

где V; - объём i - го компонента РЭС;

n - число компонентов;

V - общий объём РЭС;

L 1 ,L2 ,Lз - размеры сторон корпуса РЭС.

Вторым показателем является минимально допустимый пере грев компонентов

в блоке РЭС:

![]() (6.3)

(6.3)

где Тmin - допустимая температура поверхности наименее теплостойкого элемента;

Тc - температура окружающей среды.

Для естественного охлаждения Те = Те та.х, т.е. соответствует максимальной

температуре окружающей среды. Для принудительного охлаждения Тc = Т вх

, т.е. соответствует температуре охлаждающего воздуха (или жидкости), используемого

в системе охлаждения РЭС.

Задача 1

вариант 14

a).

Решение:

Определим удельный тепловой поток:

=

220/0,6=367

Вт/м 2

=

220/0,6=367

Вт/м 2

Найдем объем пустого корпуса аппарата:

![]() =

0,5*0,3*0,2=0,03 м 3

=

0,5*0,3*0,2=0,03 м 3

Определим по графикам значения функций

Задача 2 вариант 14

b). задача по оценке механического воздействия

исходные данные:

km=0,52

a=10 мм

kb=3 H/мм

200x150x1

p=2 г/см2

mэ=15

mn=55

Для решения задачи воспользуемся формулами:

Ответ: f0=6,9 Гц

ЛИТЕРАТУРА

1. ШИМКОВИЧ, А. А. Конструирование несущих конструкций РЭС и защита

их от дестабилизирующих факторов. Ч.1 : учеб. пособие по курсу «Конструирование

радиоэлектронных устройств» для студентов специальности «Проектирование

и производство радиоэлектронных средств». В 2 ч. ч. 1/ А.А. ШимКОВИЧ.

- Ми. : БГУИР, 1999.

2. Варламов, Р. Г. Компоновка радиоэлектронной аппаратуры / Р.г. Варламов.

- М. : Сов. радио, 1975. - 352 с.

3. Боровиков, С. М. Теоретические основы конструирования, технологии

и надёжности : учеб. для студ. инж.-тех. спец. вузов / С. М. Боровиков. -

Минск: Дизайн ПРО, 1998. - 336 с.4. Достанко А.П., Пикуль М.И., Хмыль А.А. Технология производства ЭВМ. Учеб. Мн.: Вышэйшая школа, 2004.5. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования технологии и надежности РЭС. Учеб. М.: Радио и связь, 2001.6. Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС. Учеб. М.: Высш. шк., 2001.7. Технология радиоэлектронных устройств и автоматизация производства: Учебник А.П. Достанко, В.Л. Ланин, А.А. Хмыль, Л.П. Ануфриев. Мн.: Выш. шк., 2002.