3.6. Допусковый контроль. Ошибки первого и второго рода.

В практике большое распространение получил так называемый допусковый контроль, суть которого состоит в определении путем измерения или испытания значения контролируемого параметра объекта и сравнение полученного результата с заданными граничными допустимыми значениями. Частным случаем допускового контроля является поверка средств измерений, в процессе которой исследуется попадание погрешностей средства измерений в допустимые пределы. По расположению зоны контролируемого состояния различают допусковый контроль состояний:

• ниже допускаемого значения Х < Хдн;

• выше допускаемого значения Х > Хдв;

• между верхним и нижним допускаемыми значениями Хдн< Х < Хдв.

Результатом контроля является не число, а одно из взаимоисключающих утверждений:

• "контролируемая характеристика (параметр) находится в пределах допускаемых значений", результат контроля — "годен";

• "контролируемая характеристика (параметр) находится за пределами допускаемых значений", результат контроля —"не годен " или "брак".

Для определенности примем, что решение "годен" должно приниматься, если выполняется условие Хдн Х Xвд, где X, Хдн, Xдв — истинное значение и допускаемые верхнее и нижнее значения контролируемого параметра. На самом же деле с допускаемыми значениями Хд и Хд сравнивается не истинное значение Х (поскольку оно неизвестно), а его оценка Хо, полученная в результате измерений. Значение Х отличается от Х на величину погрешности измерения: Хо = Хо+ А. Решение "годен" при проведении контроля принимается в случае выполнения неравенства ХднХоХдв. Отсюда следует, что при допусковом контроле возможны четыре исхода.

Принято решение "годен", когда значение контролируемого параметра находится в допускаемых пределах, т.е. имели место события ХднХХдв , ХднХоХдв. Если известны плотности вероятностей законов распределения f(X) контролируемого параметра Х и погрешности его измерения f(А), то при взаимной независимости тих законов и заданных допустимых верхнем и нижнем значениях параметра вероятность события "годен" .

2. Принято решение "брак", когда значение контролируемого параметра находится вне пределов допускаемых значений, т.е. имели место события Х < Хдн или Х > Хдв и Хо< Хдн или Хо> Хдв. При оговоренных допущениях вероятность события "негоден" или "брак"

Принято решение "брак", когда истинное значение контролируемого параметра лежит в пределах допускаемых значений, т.е. Хо<Хдн или Хо>Хдв и Хдн Х Хдв и забракован исправный объект. В этом случае принято говорить, что имеет место ошибка I рода. Ее вероятность

4. Принято решение "годен", когда истинное значение контролируемого параметра лежит вне пределов допускаемых значений, т.е. имели место события Х < Хдн или Х>Хдв и ХднХо<Хдв и неисправный объект признан годным. В этом случае говорят, что произошла ошибка II рода, вероятность которой

Очевидно, что ошибки I и II родов имеют разное значение для изготовителей и потребителей (заказчиков) контролируемой продукции [26]. Ошибки I рода ведут к прямым потерям изготовителя, так как ошибочное признание негодным в действительности годного изделия приводит к дополнительным затратам на исследование, доработку и регулировку изделия. Ошибки II рода непосредственно сказываются на потребителе, который получает некачественное изделие. При нормальной организации отношений между потребителем и производителем брак, обнаруженный первым из них, приводит к рекламациям и ущербу для изготовителя.

Рассмотренные вероятности Рг, Рнг, Р1, и Р2 при массовом контроле партии изделий характеризуют средние доли годных, негодных, неправильно забракованных и неправильно пропущенных изделий среди всей контролируемой их совокупности. Очевидно, что Рг+Ргн+Р1+Р2= 1.

Достоверность результатов допускового контроля описывается различными показателями, среди которых наибольшее распространение получили вероятности ошибок I (Р1 ) и II (Р2 ) родов и риски изготовителя и заказчика (потребителя):

![]()

![]()

![]() Одна

из важнейших задач планирования контроля

— выбор

оптимальной точности измерения

контролируемых параметров. При завышении

допускаемых погрешностей измерения

уменьшается стоимость средств измерений,

но увеличиваются вероятности ошибок

при контроле, что в конечном итоге

приводит к потерям. При занижении

допускаемых погрешностей стоимость

средств измерений возрастает,

вероятность ошибок контроля уменьшается,

увеличивает себестоимости выпускаемой

продукции. Очевидно, что существует

некоторая оптимальная точность,

соответствующая минимуму суммы потерь

от брака и стоимости контроля.

Одна

из важнейших задач планирования контроля

— выбор

оптимальной точности измерения

контролируемых параметров. При завышении

допускаемых погрешностей измерения

уменьшается стоимость средств измерений,

но увеличиваются вероятности ошибок

при контроле, что в конечном итоге

приводит к потерям. При занижении

допускаемых погрешностей стоимость

средств измерений возрастает,

вероятность ошибок контроля уменьшается,

увеличивает себестоимости выпускаемой

продукции. Очевидно, что существует

некоторая оптимальная точность,

соответствующая минимуму суммы потерь

от брака и стоимости контроля.

Приведенные формулы позволяют осуществить целенаправленный поиск таких значений погрешности измерения, которые бы при заданных верхнем и нижнем значениях контролируемого параметра обеспечили бы допускаемые значения вероятностей ошибок I и II родов (Р1д и Р2д ) или соответствующих рисков. Этот поиск производится путем численного или графического интегрирования. Следовательно, для рационального выбора точностных характеристик средств измерений, используемых при проведении контроля, каждом конкретном случае должны быть заданы допускаемые значения Р1д и Р2д.

3.7. Метод импульсной рефлектометрии для контроля протяженных объектов.

Метод импульсной рефлектометрии, называемый также методом отраженных импульсов или локационным методом, базируется на распространении импульсных сигналов в двух- и многопроводных системах.

Сущность метода импульсной рефлектометрии заключается в следующих операциях:

Зондировании трубопроводной системы импульсами напряжения.

Приеме импульсов, отраженных от места повреждения и неоднородностей волнового сопротивления.

Выделении отражений от места повреждений на фоне помех (случайных и отражений от неоднородностей трубопроводов).

Определении расстояния до повреждения по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего.

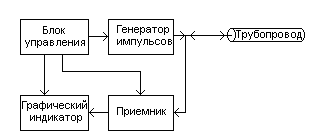

Упрощенная структурная схема измерений с помощью импульсного рефлектометра приведена на рисунке 3.

Рис.3. Упрощенная структурная схема измерений.

С генератора импульсов зондирующие импульсы подаются в трубопровод. Отраженные импульсы поступают с трубопровода в приемник, в котором производятся необходимые преобразования над ними. С выхода приемника преобразованные сигналы поступают на графический индикатор. Все блоки импульсного рефлектометра функционируют по сигналам блока управления. На графическом индикаторе рефлектометра воспроизводится рефлектограмма трубопровода - реакция трубопровода на зондирующий импульс.

Образование рефлектограммы трубопровода легко проследить по диаграмме, приведенной на рисунке 4. Здесь осью ординат является ось расстояния, а осью абсцисс - ось времени.

В левой части рисунка показан трубопровод из двух секций с согласующим устройством и коротким замыканием, а в нижней части - рефлектограмма этого трубопровода. Анализируя рефлектограмму трубопровода, оператор получает информацию о наличии или отсутствии в ней повреждений и неоднородностей.

Рис.4. Пример рефлектограммы с двумя неоднородностями в трубопроводе.

Например, по приведенной рефлектограмме можно сделать несколько выводов:

На рефлектограмме, кроме зондирующего импульса, есть только два отражения: отражение от согласующего устройства и отражение от короткого замыкания. Это свидетельствует о хорошей однородности трубопровода от начала до согласующего устройства и от согласующего устройства до короткого замыкания.

Выходное сопротивление рефлектометра согласовано с волновым сопротивлением трубопровода, так как переотраженные сигналы, которые при отсутствии согласования располагаются на двойном расстоянии, отсутствуют.

Повреждение имеет вид короткого замыкания, так как отраженный от него сигнал изменил полярность.

Короткое замыкание полное, так как после отражения от него других отражений нет.

Линия имеет большое затухание, так как амплитуда отражения от короткого замыкания много меньше, чем амплитуда зондирующего сигнала.

Если выходное сопротивление рефлектометра не согласовано с волновым сопротивлением трубопровода, то в моменты времени 2* tм, 4* tм и т.д. будут наблюдаться переотраженные сигналы от согласующего устройства, убывающие по амплитуде, а в моменты времени 2* tх, 4*tх и т.д. - переотражения от места короткого замыкания.

Основную сложность и трудоемкость при методе отраженных импульсов представляет выделение отражения от места повреждения на фоне помех.

Важное значение для метода импульсной рефлектометрии имеет отношение между напряжением и током введенной в систему электромагнитной волны, которое одинаково в любой точке трубопровода. Это соотношение:

Z = U/I

имеет размерность сопротивления и называется волновым сопротивлением трубопровода. При использовании метода импульсной рефлектометрии в трубопроводную систему контроля посылают зондирующий импульс и измеряют интервал tх - время двойного пробега этого импульса до места повреждения (неоднородности волнового сопротивления). Расстояние до места повреждения рассчитывают по выражению:

Lx = tx*V/2 ,

где V - скорость распространения импульса в трубопровода.

Отношение амплитуды отраженного импульса Uо к амплитуде зондирующего импульса Uз обозначают коэффициентом отражения p:

p = Uo/Uз = (Z1 - Z) / (Z1 + Z),

где: Z - волновое сопротивление трубопровода до места повреждения (неоднородности), Z1 - волновое сопротивление трубопровода в месте повреждения (неоднородности).

Отраженный сигнал появляется в тех местах трубопровода, где волновое сопротивление отклоняется от своего среднего значения: согласующие устройства, изгибах трубопроводов, в месте обрыва, короткого замыкания и т.д. Если выходное сопротивление импульсного рефлектометра отличается от волнового сопротивления измеряемого трубопровода, то в месте подключения рефлектометра к трубопровода возникают переотражения.

Переотражения - это отражения от входного сопротивления рефлектометра отраженных сигналов, которые пришли к месту подключения рефлектометра из трубопровода.

В зависимости от соотношения входного сопротивления рефлектометра и волнового сопротивления трубопровода изменяется полярность и амплитуда переотражений, которая может оказаться соизмеримой с амплитудой отражений. Поэтому перед измерением рефлектометром обязательно нужно выполнить операцию согласования выходного сопротивления рефлектометра с волновым сопротивлением трубопровода.

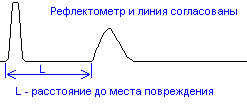

Примеры рефлектограммы трубопровода с переотражением без согласования выходного сопротивления с трубопроводом и с согласованием приведены на рис. 5 и 6:

Рис.5. Рефлектограмма трубопровода в отсутствие согласования.

Рис.6. Рефлектограмма трубопровода при согласовании.

При распространении вдоль трубопровода импульсный сигнал затухает. Затухание трубопровода определяется ее геометрической конструкцией и выбором материалов для проводников и изоляции и является частотно-зависимым. Следствием частотной зависимости является изменение зондирующих импульсов при их распространении по трубопроводу: изменяется не только амплитуда, но и форма импульса - длительности фронта и среза импульса увеличиваются ("расплывание” импульса). Чем длиннее трубопроводная система, тем больше “расплывание” и меньше амплитуда импульса. Это затрудняет точное определение расстояния до повреждения. Примеры рефлектограмм трубопроводов без затухания и с затуханием показаны на рисунке 7.

Рис.7. Влияние затухания трубопровода на вид рефлектограммы в отсутствие согласования.

Для более точного измерения необходимо правильно, в соответствии с длиной и частотной характеристикой затухания трубопровода, выбирать параметры зондирующего импульса в рефлектометре. Критерием правильного выбора является минимальное "расплывание" и максимальная амплитуда отраженного сигнала. Если при подключенном трубопроводе на рефлектограмме наблюдается только зондирующий импульс, а отраженные сигналы отсутствуют, то это свидетельствует о точном согласовании выходного сопротивления рефлектометра с волновым сопротивлением трубопровода, отсутствии повреждений и наличии на конце трубопровода нагрузки равной волновому сопротивлению трубопровода (Рис.8).

Рис.8. Рефлектограмма при идеальном согласовании.

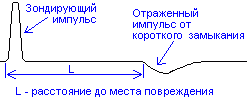

Вид отраженного сигнала зависит от характера повреждения или неоднородности. Например, при обрыве отраженный импульс имеет ту же полярность, что и зондирующий, а при коротком замыкании отраженный импульс меняет полярность (Рис.9).

Рис.9. Рефлектограммы при обрыве и коротком замыкании.

В идеальном случае, когда отражение от повреждения полное и затухание отсутствует, амплитуда отраженного сигнала равна амплитуде зондирующего импульса. Рассмотрим два случая эквивалентных схем повреждений, которые наиболее часто встречаются на практике: шунтирующая утечка и продольное сопротивление.

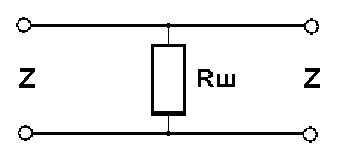

Пусть место повреждения трубопровода представляет собой шунтирующую утечку Rш:

С изменением сопротивления утечки от нуля (соответствует короткому замыканию) до бесконечности (соответствует исправности трубопровода), при положительном зондирующем импульсе отраженный импульс имеет отрицательную полярность и изменяется по амплитуде от максимального значения до нулевого, в соответствии с выражением:

p= (Z1 - Z) / (Z1 + Z) = - Z / (Z+2*Rш),

где: Rш - сопротивление шунтирующей утечки, Z1 - волновое сопротивление трубопровода в месте повреждения, определяется выражением:

Z1 = (Z*R ш) / (Z + Rш)

Так, например, при коротком замыкании (Rш=0) получаем:

p = -1

В

этом случае сигнал отражается полностью

с изменением полярности.

При отсутствии

шунтирующей нагрузки (Rш=![]() )

имеем:

)

имеем:

p = 0

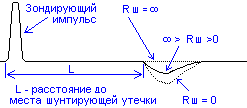

Сигнал не отражается вообще. При изменении Rш от 0 до амплитуда отраженного сигнала уменьшается от максимального значения до нулевого, сохраняя отрицательную полярность (см. рисунок).

Рис.10. Рефлектограмма при наличии шунта.

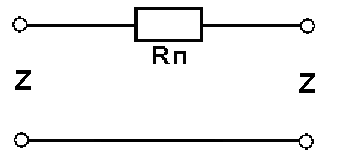

Если

эквивалентная схема места повреждения

трубопровода имеет вид включения

продольного сопротивления (например,

нарушение спайки), то с изменением

величины продольного сопротивления

отраженный импульс изменяется по

амплитуде, оставаясь той же полярности

что и зондирующий импульс.

Выражение для коэффициента отражения

при наличии включения продольного

сопротивления

будет иметь вид:

Если

эквивалентная схема места повреждения

трубопровода имеет вид включения

продольного сопротивления (например,

нарушение спайки), то с изменением

величины продольного сопротивления

отраженный импульс изменяется по

амплитуде, оставаясь той же полярности

что и зондирующий импульс.

Выражение для коэффициента отражения

при наличии включения продольного

сопротивления

будет иметь вид:

p = (Z1 - Z) / (Z1 + Z) = 1 / (1+2*Z/Rп),

где: Rп - продольное сопротивление, Z1 - волновое сопротивление трубопровода в месте включения продольного повреждения, определяемое выражением:

Z1 = Rп + Z

В случае обрыва жилы (Rп= ) получаем коэффициент отражения:

р = 1.

Это означает, что сигнал отражается полностью без изменения полярности. При нулевом значении продольного сопротивления (Rп=0) имеем:

р = 0

С игнал

не отражается вообще.

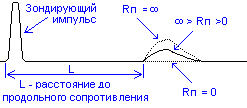

При

изменении Rп

от

до

0 отраженный сигнал уменьшается по

амплитуде от максимального значения

до нулевого, без изменения полярности.

игнал

не отражается вообще.

При

изменении Rп

от

до

0 отраженный сигнал уменьшается по

амплитуде от максимального значения

до нулевого, без изменения полярности.

Рис.11. Рефлектограмма - влияние продольного сопротивления.

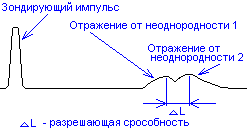

Разрешающая способность - это минимальное расстояние между двумя неоднородностями волнового сопротивления при котором отраженные от них сигналы еще наблюдаются как отдельные сигналы.

Рис.12. Рефлектограмма - отражение от двух близких неоднородностей.

На рисунке 11 отраженные от двух неоднородностей импульсы еще наблюдаются раздельно. Зондирующие импульсы распространяются в кабельных линиях по определенным волновым каналам.

Импульсный сигнал распространяется в трубопроводе с определенной скоростью, которая зависит от типа диэлектрика и определяется выражением:

![]()

где с - скорость света, g - коэффициент укорочения электромагнитной волны в трубопровода, ε - диэлектрическая проницаемость материала изоляции трубопровода.

Коэффициент укорочения показывает, во сколько раз скорость распространения импульса в трубопроводе меньше скорости распространения в воздухе. В любом рефлектометре перед измерением расстояния нужно установить коэффициент укорочения. Точность измерения расстояния до места повреждения зависит от правильной установки коэффициента укорочения. По соотношению величин отражения от повреждения и напряжения помех все отражения можно разделить на простые и сложные. Простое повреждение - это такое повреждение кабельной трубопровода, при котором амплитуда отражения от места повреждения больше амплитуды помех. Сложное повреждение - это такое повреждение, для которого амплитуда отражения от места повреждения меньше или равна амплитуде помех.

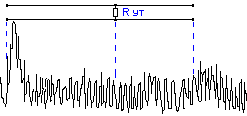

По источникам возникновения помехи бывают асинхронные (аддитивные) и синхронные. Асинхронные помехи не связаны с зондирующим сигналом и неоднородностями кабельной трубопровода и вызваны наводками от соседних кабельных трубопроводов, от оборудования, транспорта и различной аппаратуры. Пример рефлектограммы трубопровода с асинхронными помехами показан на рисунке 13.

Рис.13. Рефлектограмма трубопровода с асинхронными помехами.

На рефлектограмме асинхронные помехи полностью закрывают отражение от повреждения. Это отражение невозможно рассмотреть на фоне помех.

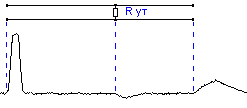

Эффективными методами отстройки от асинхронных помех являются аналоговая фильтрация и цифровое накопление сигнала. Сущность цифрового накопления заключается в том, что одну и туже рефлектограмму считывают несколько раз и вычисляют среднее значение. В связи с тем, что асинхронные помехи носят случайный характер, после цифрового накопления их уровень значительно снижается.

Пример предыдущей рефлектограммы трубопровода, "очищенной" в результате цифрового накопления рефлектометром, приведен на рисунке.

Рис.14. Рефлектограмма с асинхронными помехами после цифровой очистки.

На этой рефлектограмме можно легко выделить сигнал, отраженный от места утечки.

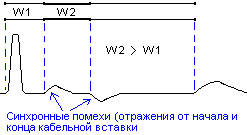

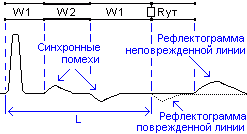

Синхронные помехи связаны с зондирующим сигналом и являются отражениями зондирующего сигнала от неоднородностей волнового сопротивления трубопровода (отражения от согласующих устройств, неоднородностей трубопроводов технологического характера и др.). В принципе трубопроводы не предназначены для передачи коротких импульсных сигналов, используемых при методе импульсной рефлектометрии. Поэтому этим системам контроля трубопроводов присуще большое количество синхронных помех. Пример рефлектограммы трубопровода с синхронными помехами показан на рисунке.

Рис.11. Рефлектограмма трубопровода с синхронными помехами.

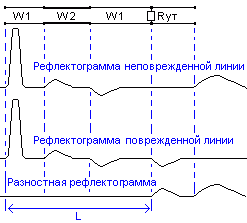

Синхронные помехи можно существенно уменьшить посредством сравнения или дифференциального анализа. При сравнении накладывают рефлектограммы двух трубопроводов (неповрежденного и поврежденного), проложенных по одной трассе.

Наложение двух рефлектограмм позволяет быстро обнаружить начальную точку их различия, по которой и определяют расстояние L до повреждения. При дифференциальном анализе рефлектограммы поврежденного и неповрежденного трубопроводов вычитают, как показано на рисунке ниже

Из рисунка видно, что при вычитании все синхронные помехи компенсируются. По разностной рефлектограмме легко обнаружить отражение от места повреждения и определить расстояние L до него.

При измерении качества трубопровода методом импульсной рефлектометрии асинхронные и синхронные помехи присутствуют на рефлектограмме одновременно.

Асинхронные помехи (кроме помех импульсного характера), как правило, имеют одинаковые величины, независимо от того, с какого конца кабельной трубопровода ведется измерение рефлектометром.

Синхронные помехи при измерении с разных концов кабеля имеют различную величину, в зависимости от многих факторов: длины кабельной трубопровода, затухания импульсных сигналов, удаленности места повреждения и мест неоднородностей волнового сопротивления трубопровода, точности согласования выходного сопротивления импульсного рефлектометра с волновым сопротивлением трубопровода и других факторов. Поэтому отраженный сигнал от одной и той же неоднородности может иметь различные величины при измерении с разных концов трубопровода.

Если хотя бы предположительно известно, к какому концу кабельной трубопровода ближе может быть расположено место повреждения, то для измерений нужно выбирать именно этот конец кабельной трубопровода. В других случаях желательно проводить измерения последовательно с двух концов трубопровода. Следует учитывать, что даже такие повреждения как "короткое замыкание" и "обрыв", дающие максимальные отражения зондирующего сигнала, не всегда можно легко обнаружить на фоне помех. Например, при большом затухании и больших неоднородностях волнового сопротивления трубопровода амплитуда отражения от удаленного повреждений типа “короткое замыкание” или “обрыв” зачастую бывает меньше, чем отражения от близко расположенных неоднородностей волнового сопротивления. Поэтому такие повреждения являются сложным для обнаружения.