- •Новые процессоры Core 2 Duo

- •Новые функции снижения энергопотребления

- •Новый процессорный разъём: Socket p

- •Новые чипсеты: Intel pm965 и gm965

- •Новый беспроводной адаптер: Intel pro/Wireless 4965agn

- •Новый компонент: Intel Turbo Memory

- •Новые бренды: Centrino Duo и Centrino Pro

- •Новое поколение процессоров Intel

- •Процессоры

- •1. Ведущая производительная платформа. 2. Массовая стабильная платформа для it-подразделений. 3. Массовая рабочая платформа для компаний малого бизнеса.

- •Тесты подсистемы памяти

- •Общесистемная производительность

- •Производительность при работе с 3d-ускорителем

- •Заключение

- •Тема 6.1. Виды памяти в технических средствах информатизации

Заключение

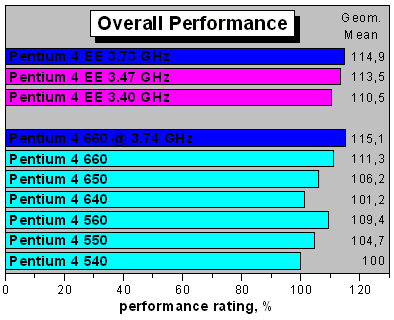

Итак, комплексное тестирование новых процессоров Intel Pentium 4 на только что вышедшем ядре Prescott2M показало, что в традиционной 32-битной среде, используемой в настоящее время в подавляющем большинстве корпоративных и домашних ПК, ситуация с производительностью новых решений Intel противоречива. C одной стороны, существует немало приложений, в которых удвоение кэш-памяти L2 у Prescott приводит к заметному росту производительности (3-5%, а то и более). Однако, гораздо больше приложений, где этот прирост едва заметен (1-2%) и, на мой взгляд, совершенно не стоит тех денег, которые придется выложить за разницу моделей 5xx и 6xx с одинаковой тактовой частотой. Особенно если учесть, что 3,8-гигагерцовая модель Prescott, вышедшая ранее ограниченным пока тиражом, явно опередит новую 660-ю модель. Более того, существуют и такие задачи (хотя их и мало), где новое ядро работает даже чуть медленнее (на 1-2%), чем предшествующее! В среднем же «полезность» нового ядра по сравнению со старым в 32-битной среде оценивается скромной цифрой прироста от 1 до 2%, которая, к счастью, немного растет с ростом частоты ядра и кэш-памяти (см. итоговую диаграмму, представляющую результат усреднения всех тестов данного обзора, без тестов памяти).

|

Таким образом, полезность нового ядра Pentium 4 заключается не столько в росте его производительности, сколько в тех дополнительных технологиях, которыми оно наделено: улучшенная защита от вирусов и атак, большая экономичность (как от использования EIST, так и от самого менее прожорливого ядра, производимого по «вылизанному», наконец, техпроцессу) и, разумеется, бонус в виде EM64T (и в перспективе – Vanderpool).

Что же касается перспектив более высокочастотной системной шины 1067 МГц для использования в массовых моделях Pentium 4, то мне лично они представляются очень туманными – в существующих на данный момент реализациях этой шины почти никакого повышения быстродействия платформы не наблюдается. И эту ситуацию могут поправить либо новые чипсеты с поддержкой DDR2-667, либо существенное уменьшение латентности самой шины (что вряд ли возможно на данный момент), либо переход (как в будущих двуядерных процессорах) к использованию двух параллельных FSB с частотой 667 МГц.

Тема 6.1. Виды памяти в технических средствах информатизации

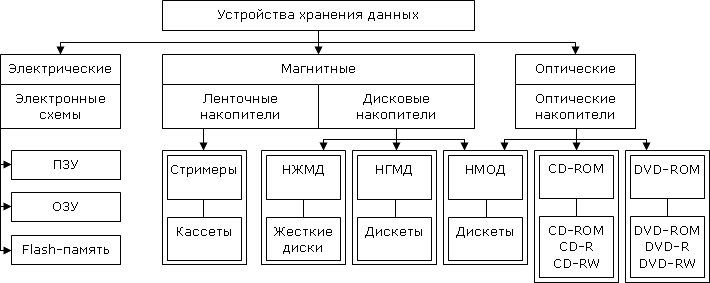

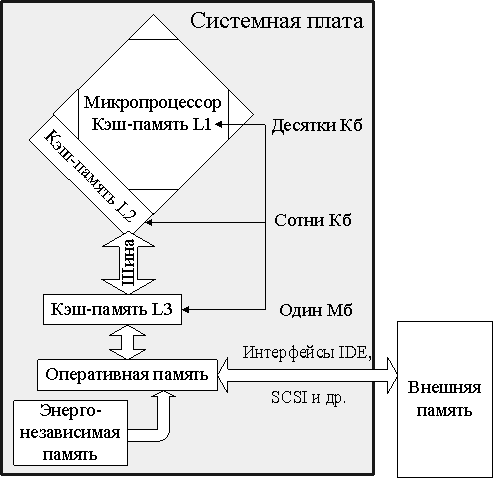

Устройства хранения данных (память) являются составной частью практически любого современного технического средства информатизации. В памяти хранятся как программы работы технического средства, так и данные, используемые в процессе его работы. Применительно к персональным компьютерам вся память компьютера подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Структура памяти компьютера показана на рис. 6.1.1.

Рисунок 6.1.1.

Внутренняя память предназначена для временного хранения программ и обрабатываемых в текущий момент данных (оперативная память, кэш-память), а также для долговременного хранения информации о конфигурации ПК (энергонезависимая память). Все виды запоминающих устройств, расположенные на системной плате, образуют внутреннюю память ПК, к которой относится:

сверхоперативная память (кэш-память);

оперативная память;

постоянная память;

энергонезависимая память.

Физической основой внутренней памяти являются электронные схемы (ПЗУ, ОЗУ), отличающиеся высоким быстродействием, но они не позволяют хранить большие объемы данных. Кроме этого, основная внутренняя память – оперативная – является энергозависимой, т.е. при отключении ПК ее содержимое стирается. Вследствие этого возникает необходимость в средствах длительного хранения больших объемов данных.

В персональных компьютерах эта функция возложена на внешнюю память, которая по своим характеристикам в противоположность внутренней памяти, является медленной, энергонезависимой и практически неограниченной.

При изучении носителей важно иметь представление о физических принципах, положенных в основу записи и чтения данных. В современных технических средствах информатизации сочетаются три вида носителей, отличающиеся физическим принципом организации памяти: электрические, магнитные, оптические (рис. 6.1.2).

Рисунок 6.1.2.