- •История градостроительства и архитектуры. Древний мир.

- •История градостроительства и архитектуры. Древний мир.

- •Автор: ст.Преподаватель Токарева т.В.

- •Тест по теме «Мегалитическая архитектура».

- •2.1 Градостроительство и архитектура Шумера.

- •2.2. Градостроительство и архитектура Аккада.

- •2.3 Градостроительство и архитектура Ассирии и Вавилона.

- •2.4 Архитектура и градостроительство Древнего Ирана.

- •Раздел III

- •3.1 Градостроительство и архитектура Египта периода Древнего царства.

- •45. Колонны в комплексе Джосера в Саккаре.

- •3.2. Градостроительство и архитектура Древнего Египта периода Среднего царства.

- •3.3 Архитектура Египта периода Нового царства.

- •3.4 Архитектура Египта периода Позднего царства.

- •«История архитектуры и градостроительства Древнего Египта»

- •Раздел IV. Архитектура и градостроительство Древней Греции.

- •4.1 Архитектура и градостроительство Крита.

- •6. Световые колодцы Кносского дворца.

- •7. Тронный зал Кносского дворца.

- •4.2 Градостроительство и архитектура Микен.

- •7.Акрополь в Микенах.

- •8. Мегарон. Реконструкция.

- •4.3 Градостроительство и архитектура периода архаики.

- •14. Храм Геры на острове Самос.

- •15. Храм Аполлона в Дидимах.

- •16. Храм с в Селинунте.

- •4.4 Градостроительство и архитектура классического периода.

- •4.5 Градостроительство и архитектура периода эллинизма.

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тест по теме «Архитектура и градостроительство Древней Греции»

- •Раздел V

- •5.2 Республиканский Рим

- •5.3 Архитектура императорского Рима.

- •178.Остия. Общий вид форума и развалин храма Юпитера, Юноны и Минервы

- •181.Тимгад. Перспектива главной улицы («декуманус максимус») с воротами Траяна

- •185.План дома Фавна в Помпеях

- •Вопросы для самопроверки:

- •Тест по теме «История архитектуры и градостроительства

7. Тронный зал Кносского дворца.

Развалины Кносского дворца, погибшего при пожаре в конце XV в. до н.э., с его бесконечными залами и переходами создавали у греков, впоследствии посетивших остров, впечатление запутанного здания, из которого нет выхода. Это породило миф о Лабиринте, построенном легендарным зодчим Дедалом для грозного Миноса. Минос - царь Крита - по преданию прятал в нем рожденного царицей сына – получеловека-полубыка – Минотавра, пожиравшего обреченных на смерть девушек и юношей, которые каждые девять лет Афины отправляли в виде дани на Крит. Сын афинского царя герой Тесей, разматывая клубок ниток, привязанный у входа, проник в Лабиринт, убил Минотавра и сумел выбраться из дворца. В поэтической форме этот миф повествовал о борьбе греков с властителями Крита.

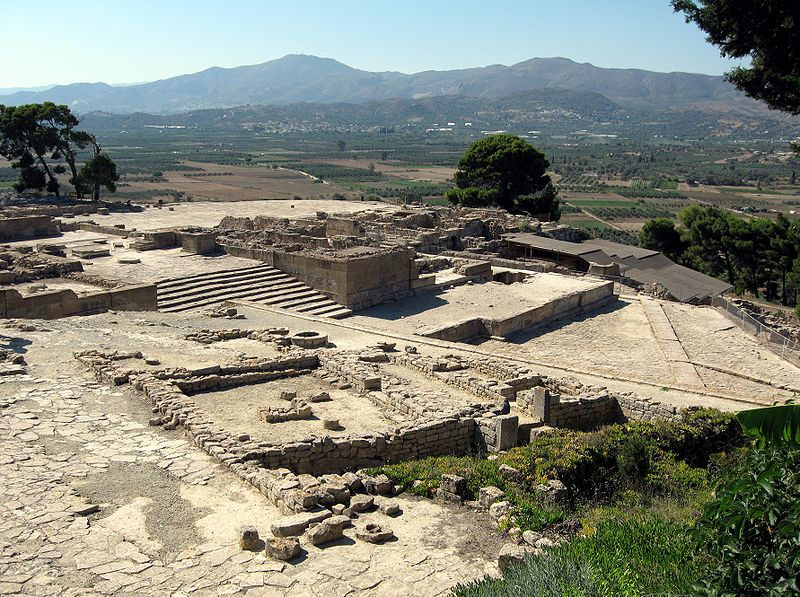

Рис. 3. Площадь Феста.

Около 1450 г. до н.э. критская цивилизация пострадала из-за извержения вулкана Санторин, которое сопровождалось сильным землетрясением и высокой морской волной. Большая часть жителей критских городов погибла. Несмотря на то, что в следующих столетиях велось частичное восстановительное строительство, и критские города даже становились объектами нападения со стороны ахейцев, все же они никогда уже больше не достигали былого богатства и величия.

4.2 Градостроительство и архитектура Микен.

После гибели критской культуры центр эгейской цивилизации переместился на Пелопоннесский остров в район Арголидского залива, где в это время быстро начала развиваться так называемая микенская культура. В отличие от минойцев, проповедовавших радость жизни, готовность раствориться в неиссякаемом потоке наполняющей весь космос живой материи, микенцы стремились к самоутверждению перед лицом враждебного мира, к героическим битвам, тяжелым длительным войнам.

Главным элементом, конструирующим и «исповедовавшим» эту новую культуру, была военная знать, военная аристократия, именно этому слою принадлежала ведущая роль в процессах культурогенеза.

Воздвигнув первые города, удаленные от моря, микенцы не сотрудничали даже со своими ближайшими соседями с Крита и с Киклад, но выйдя из изоляции во второй половине XVII — первой половине XVI вв. до н.э., они сразу же начали контактировать с Критом, Анатолией, Сирией, Египтом, со странами Центральной и Северной Европы. Активное участие ахейцев в эгейской и восточносредиземноморской торговле изменило их политический и культурный кругозор. Началась переориентация всего их мировосприятия, психологических установок и системы ценностей на новые частично минойские, частью восточные эталоны.

Примитивный, сугубо варварский, житейский уклад микенцев отступил перед натиском заимствованных в чужих краях придворных обычаев, религиозных церемониалов, роскоши и комфорта.

Постепенно набиравшие мощь микенцы, превратились в могучую силу и распространили свою власть на целый ряд балканских, островных и малоазийских территорий. Их победу упрочило землетрясение, обрушившее критские дворцы, но критское искусство было взято на службу микенскими правителями, потому что их собственные художественные вкусы были еще недостаточно развиты.

Рис. 5. «Львиные ворота» в Микенах.

В это время (XIV—XIII вв. до н.э.) микенцы не только господствуют на Крите (где главным опорным пунктом был Кносс), на Кикладах, Родосе и других островах южной части Эгейского бассейна, но утверждают свое владычество в некоторых пунктах на побережье Малой Азии (благодаря чему ахейцы вступили в прямой контакт с Хеттским царством), заселяют Кипр, часть Сицилии и Южной Италии. Таким образом микенская кульутра далеко вышла за пределы Пелопоннеса и сумела создать целую систему независимых дворцовых государств в Микенах, Тиринфе, Пилосе, Афинах, Фивах, Орхомене, Гла (Беотия), Иолке (Фессалия) и других местах.

Именно в этот период микенская цивилизация во многом освободилась от своей зависимости от более древней и более развитой цивилизации минойского Крита. Теперь стали яснее различимы её собственные оригинальные черты и особенности. Во-первых, это обособленность от мира природы, независимость от её ритмов и циклов её рождения, роста и умирания может быть понята как проявление, видимо не вполне осознанной, но всё же достаточно упорной и настойчивой устремлённости к неизменному, вечному, абсолютному… микенское искусство обычно даёт грубо упрощенную схему образов зримого мира там, где искусство Крита предлагает нам тонкую, одухотворённую стилизацию, настроенную в унисон с ритмами живой природы. В известном смысле это было возвращение вспять к примитивному языку первобытных магических символов, который был основой эгейского искусства в эпоху неолита и ранней бронзы".

В отличие от неукрепленных городов Крита с их огромными дворцовыми комплексами, города микенской цивилизации были укреплены мощными крепостными стенами, окружавшими территорию, достаточную для того, чтобы на ней могло укрыться не только городское, но и окрестное сельское население, однако не столь обширную, чтобы там могли разместиться большие дворцы.

Стены Микен длиной 900 м и толщиной от 6 до 10 м были сложены из громадных известняковых блоков, длиной в 1,5-2 м и весом в 5-6 тонн, грубо обработанных с заполнением из глины, смешанной с мелкими камнями и землей. Наряду с циклопической кладкой стен (позднее сами греки уже не верили, что стены – дело рук человека и приписывали их создание циклопам – чудовищам-людоедам) местами имелась кладка из обработанных каменных блоков, как, например, участок стены возле главных Львиных ворот города.

Центральным входом в микенскую крепость служили ворота, воздвигнутые из четырех огромных монолитов. Ворота сложены из двух вертикально поставленных колоссальных плит, перекрытых третьей громадной плитой. Их пролет в высоту 3,2 м, в ширину – 2,85 м. Вес горизонтальной перемычки – 20 тонн. Для облегчения нагрузки над нею было оставлено пустое пространство: ряды кладок сходились над перекрывающей плитой выше, образуя свободный треугольник, закрытый огромной, треугольной известняковой плитой с рельефным изображением. На нем была представлена геральдическая сцена: колонна – священный символ правителей Микен, а по сторонам от неё - в одинаковых позах Львы. Львиные ворота – единственный образец монументальной скульптуры в эгейском искусстве, они воплощали несокрушимую мощь Микенского государства.

К воротам вел узкий проход, образованный выступавшими вперед бастионами, с которых защитники крепости могли обстреливать подступающих врагов. От ворот дорога поднималась на вершину холма, где находился царский дворец.