Лабораторная работа № 15

Изучение работы тиристора

Цель работы: ознакомление с принципом работы полупроводникового

ключевого прибора — тиристора.

Приборы: динистор «КМ-102», тринистор «КУ-202Д», источник тока, осциллограф «ЕО-213», диоды «Д-220», лампа накаливания «ДА-8156» (светодиод), миллиамперметр «АВО-5М1», вольтметр «АВО-5М1».

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Тиристоры относятся к классу управляемых переключающих полупроводниковых устройств. Тиристоры бывают двух видов: двухэлектродные диодные (динисторы) и управляемые трехэлектродные триодные (тринисторы). Тринистор обладает способностью открываться, то есть пропускать электрический ток в цепи между катодом и анодом при подаче на управляющий электрод положительного относительно катода, открывающего импульса напряжения. Проводящее состояние тиристора сохраняется и при снятии управляющего сигнала. И сохраняется до тех пор пока ток анода превосходит некоторое значение называемое током удержания. Динисторы подобны двухэлектродным газоразрядным приборам с точки зрения вольт-амперной характеристики. При некотором напряжении на аноде (напряжении пробоя) наступает резкое уменьшение сопротивления анод – катод, которое сохраняется, пока анодный ток превосходит ток удержания.

По сравнению с газоразрядными лампами тиристоры способны работать при больших токах и имеют меньшие падения напряжения в проводящем состоянии, обладают меньшими размерами и большей надежностью.

В сравнении с

транзисторами тиристоры обладают своими

преимуществами и недостатками. К

преимуществам тиристоров относятся:

возможность работы при обратных анодных

напряжениях в закрытом состоянии,

возможность работы при токах до нескольких

![]() и при напряжениях до нескольких

и при напряжениях до нескольких

![]() ,

а также тем, что при использовании

тиристоров отсутствует необходимость

в специальном закрывающем импульсе

(хотя существуют и принудительно

запираемые тиристоры отрицательным

управляющим импульсом). К недостаткам

тиристоров относятся: более низкое

быстродействие и невозможность плавного

регулирования проводимости, а также

сравнительно большая величина падения

напряжения между катодом и анодом в

открытом состоянии. Таким образом, сфера

применения тиристоров оказывается

более предпочтительной в сравнении с

транзисторами в силовых коммутирующих

электроустановках.

,

а также тем, что при использовании

тиристоров отсутствует необходимость

в специальном закрывающем импульсе

(хотя существуют и принудительно

запираемые тиристоры отрицательным

управляющим импульсом). К недостаткам

тиристоров относятся: более низкое

быстродействие и невозможность плавного

регулирования проводимости, а также

сравнительно большая величина падения

напряжения между катодом и анодом в

открытом состоянии. Таким образом, сфера

применения тиристоров оказывается

более предпочтительной в сравнении с

транзисторами в силовых коммутирующих

электроустановках.

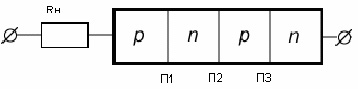

УСТРОЙСТВО ТИРИСТОРА

Основу

тиристора составляет кремниевая

пластина, имеющая четырехслойную

структуру, в которой чередуются слои с

дырочной (![]() )

и электронной (

)

и электронной (![]() )

проводимостями (рис. 1). Эти четыре слоя

образуют три

)

проводимостями (рис. 1). Эти четыре слоя

образуют три

![]() -перехода

-перехода

![]() .

Крайнюю область

,

к которой подключается положительный

полюс источника, называют анодом;

крайнюю область

,

к которой подключен отрицательный

полюс источника, — катодом.

.

Крайнюю область

,

к которой подключается положительный

полюс источника, называют анодом;

крайнюю область

,

к которой подключен отрицательный

полюс источника, — катодом.

Название «тиристор» относится ко всем переключающим устройствам с тремя и более -переходами. Приборы, имеющие два вывода (анод и катод), называются диодными тиристорами или динисторами.

Физические процессы в динисторе

Как видно из

рис. 1,

-переходы

![]() и

и

![]() включаются в прямом направлении, а

переход

включаются в прямом направлении, а

переход

![]() — в обратном. Пусть напряжение, приложенное

к тиристору, мало. Тогда очевидно,

что ток, протекающий через тиристор,

будет определяться переходом

:

переходы

и

открыты, их сопротивление мало, а

сопротивление перехода

— большое. Поэтому начальный участок

— в обратном. Пусть напряжение, приложенное

к тиристору, мало. Тогда очевидно,

что ток, протекающий через тиристор,

будет определяться переходом

:

переходы

и

открыты, их сопротивление мало, а

сопротивление перехода

— большое. Поэтому начальный участок

![]() вольт-амперной характеристики

тиристора (рис. 2) подобен вольтамперной

характеристике

-перехода

в обратном направлении. Отметим, что

ток через переход

создан перемещением через него

неосновных носителей в прилегающих

областях: электроны являются

неосновными носителями в средней

-области,

а дырки— в средней

-области.

вольт-амперной характеристики

тиристора (рис. 2) подобен вольтамперной

характеристике

-перехода

в обратном направлении. Отметим, что

ток через переход

создан перемещением через него

неосновных носителей в прилегающих

областях: электроны являются

неосновными носителями в средней

-области,

а дырки— в средней

-области.

Рис.1. Система -переходов.

По мере

увеличения напряжения, прикладываемого

к тиристору, растут прямые токи через

переходы

и

— в соответствии с характеристикой

-перехода в прямом направлении. В

результате в среднюю

-область

через переход

инжектируется все большее количество

электронов, а в среднюю

-область

— все большее количество дырок через

переход

.

Таким образом, концентрация

не основных носителей в областях,

прилегающих к переходу

,

возрастает. Следствием этого является

уменьшение сопротивления перехода

.

В результате — это очень важный момент

— происходит перераспределение падений

напряжения между переходами

![]() .

Если при малом напряжении, приложенном

к тиристору, почти все оно падало на

переходе

.

Если при малом напряжении, приложенном

к тиристору, почти все оно падало на

переходе

![]() ,

то по мере увеличения этого напряжения

сопротивление перехода

,

как уже было сказано, уменьшается, а так

как ток через все три перехода один и

тот же по величине, то в соответствии с

законом Ома на переходе

падает все меньшая доля напряжения,

действующего на тиристоре. Это

означает, что напряжение, действующее

на переходах

и

,

возрастает еще больше.

,

то по мере увеличения этого напряжения

сопротивление перехода

,

как уже было сказано, уменьшается, а так

как ток через все три перехода один и

тот же по величине, то в соответствии с

законом Ома на переходе

падает все меньшая доля напряжения,

действующего на тиристоре. Это

означает, что напряжение, действующее

на переходах

и

,

возрастает еще больше.

Теперь обратим

внимание на то, что вольтамперная

характеристика

-перехода

в прямом направлении не линейна: по мере

увеличения внешнего напряжения,

прикладываемого к тиристору, токи через

переходы

и

растут все сильнее. В средние

-

и

-области

инжектируется все больше и больше не

основных носителей, сопротивление

перехода

падает все быстрее, что в свою очередь

приводит к тому, что на переходах

и

оказывается все большее и большее

напряжение (точка

![]() на рис. 2). А это вызывает дальнейшее

возрастание тока через переходы

и

.

Наконец, при некотором внешнем напряжении

на тиристоре

на рис. 2). А это вызывает дальнейшее

возрастание тока через переходы

и

.

Наконец, при некотором внешнем напряжении

на тиристоре

![]() этот процесс приобретает лавинообразный

характер.

этот процесс приобретает лавинообразный

характер.

Ток резко

возрастает на участке

![]() .

Его величина ограничивается сопротивлением

нагрузки

.

Его величина ограничивается сопротивлением

нагрузки

![]() ,

включенным последовательно с тиристором.

При этом сопротивление перехода

и тиристора в целом уменьшается настолько,

что на самом тиристоре падает всего

около одного вольта напряжения, а

все остальное падает на резисторе

,

включенным последовательно с тиристором.

При этом сопротивление перехода

и тиристора в целом уменьшается настолько,

что на самом тиристоре падает всего

около одного вольта напряжения, а

все остальное падает на резисторе

![]() .

Неосновных носителей в областях,

прилегающих к переходу

,

теперь так много, что этот переход можно

считать включенным в прямом направлении.

.

Неосновных носителей в областях,

прилегающих к переходу

,

теперь так много, что этот переход можно

считать включенным в прямом направлении.

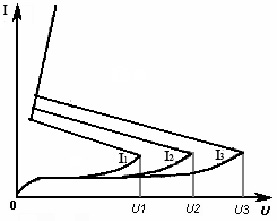

Рис. 2. Вольтамперная характеристика тиристора.

Рис. 3. Вольт-амперные характеристики тиристора при различных

управляющих токах.

Когда тиристор

открыт, все три перехода включены в

прямом направлении. Таким образом, если

при напряжении

![]() ,

приложенном к тиристору, меньшем

напряжения включения

,

приложенном к тиристору, меньшем

напряжения включения

![]() ,

тиристор был заперт, т. е. практически

не пропускал ток, то при

,

тиристор был заперт, т. е. практически

не пропускал ток, то при

![]() тиристор отпирается (включается) и ток

через него ограничивается лишь величиной

сопротивления нагрузки

.

тиристор отпирается (включается) и ток

через него ограничивается лишь величиной

сопротивления нагрузки

.

Феноменологическое описание ВАХ динистора

Для объяснения

ВАХ динистора используют двухтранзисторную

модель. Из рис. 4 следует, что тиристор

можно рассматривать как соединение

![]() -транзистора

с

-транзистора

с

![]() -транзистором, причем коллектор каждого

из них соединен с базой другого.

Центральный переход действует как

коллектор дырок, инжектируемых переходом

,

и как коллектор электронов, инжектируемых

переходом

.

-транзистором, причем коллектор каждого

из них соединен с базой другого.

Центральный переход действует как

коллектор дырок, инжектируемых переходом

,

и как коллектор электронов, инжектируемых

переходом

.

Рис. 4. Двухтранзисторная модель диодного тиристора.

Взаимосвязь

между токами эмиттера

![]() ,

коллектора

,

коллектора

![]() и статическим коэффициентом усиления

по току

и статическим коэффициентом усиления

по току

![]()

![]() -транзистора

и

-транзистора

и

![]()

![]() -транзистора

следующая. Представляя динистор как

два транзистора, запишем следующие

соотношения.

-транзистора

следующая. Представляя динистор как

два транзистора, запишем следующие

соотношения.

Пусть

![]() - ток через переход

.

Тогда часть тока

,

дошедшая до коллекторного перехода

- ток через переход

.

Тогда часть тока

,

дошедшая до коллекторного перехода

![]() →

,

будет равна:

→

,

будет равна:

![]() .

(4.1)

.

(4.1)

Если

![]() - ток через переход

- ток через переход

![]() ,

аналогично:

,

аналогично:

![]() (4.2)

(4.2)

Учтем еще один

фактор - лавинное умножение в переходе

через коэффициент лавинного умножения

![]() .

Тогда суммарный ток

через переход

будет равен:

.

Тогда суммарный ток

через переход

будет равен:

![]() ,

(4.3)

,

(4.3)

где

![]() - обратный ток перехода

(генерационный и тепловой).

- обратный ток перехода

(генерационный и тепловой).

В стационарном случае токи через переходы равны, тогда

![]() ,

(4.4)

,

(4.4)

откуда

![]() (4.5)

(4.5)

где

![]() - суммарный коэффициент передачи тока

первого

и второго

- суммарный коэффициент передачи тока

первого

и второго

![]() -транзисторов.

-транзисторов.

Выражение

(4.5) в неявном виде описывает ВАХ диодного

тиристора на «закрытом» участке,

поскольку коэффициенты

и

![]() зависят от приложенного напряжения

зависят от приложенного напряжения

![]() .

По мере роста

и

с ростом

.

По мере роста

и

с ростом

![]() ,

когда значение

,

когда значение

![]() станет равно

станет равно

![]() ,

из уравнения (4.5) следует, что ток

,

из уравнения (4.5) следует, что ток

![]() устремится к

устремится к

![]() .

Это условие и есть условие переключения

тиристора из состояния «закрыто» в

состояние «открыто».

.

Это условие и есть условие переключения

тиристора из состояния «закрыто» в

состояние «открыто».

Напряжение

переключения

![]() составляет у тиристоров от

составляет у тиристоров от

![]() до

до

![]() ,

а ток переключения

,

а ток переключения

![]() - от долей

- от долей

![]() до единиц

до единиц

![]() (в зависимости от площади).

(в зависимости от площади).

Таким образом, в состоянии «закрыто» тиристор должен характеризоваться малыми значениями и , а в состоянии «открыто» - большими значениями коэффициентов и .

В закрытом состоянии

(

-

малы) все приложенное напряжение падает

на коллекторном переходе

![]() и ток тиристора - это ток обратно

смещенного

-перехода.

Энергетическая диаграмма тиристора в

состоянии равновесия приведена ранее

на рис. 4, а в режиме прямого смещения

(«+» на слое

и ток тиристора - это ток обратно

смещенного

-перехода.

Энергетическая диаграмма тиристора в

состоянии равновесия приведена ранее

на рис. 4, а в режиме прямого смещения

(«+» на слое

![]() )

в закрытом состоянии представлена на

рис. 5.

)

в закрытом состоянии представлена на

рис. 5.

Рис. 5. Зонная диаграмма и токи в тиристоре в закрытом состоянии.

Если полярность напряжения между анодом и катодом сменить на обратную, то переходы и будут смещены в обратном направлении, а - в прямом. ВАХ тиристора в этом случае будет обычная ВАХ двух обратносмещенных -переходов.

Тиристор

Если от одной

из средних областей сделан вывод, то

получается управляемый переключающий

прибор, называемый триодным тиристором

или тринистором. Подавая через этот

вывод прямое напряжение на переход,

работающий в прямом направлении, можно

регулировать величину

.

Чем больше ток через такой управляющий

переход

![]() ,

тем ниже будет

.

Это свойство тринистора наглядно

показывают его вольт-амперные

характеристики, изображенные на рис. 3

для различных значений управляющего

тока

.

Чем больше управляющий ток, тем сильнее

инжекция неосновных носителей к среднему

переходу и тем меньшее напряжение на

тиристоре требутся для того, чтобы

произошло отпирание прибора. Наиболее

высокое

получается при отсутствии управляющего

тока, когда тринистор превращается

в динистор. И, наоборот, при значительной

величине

характеристика тринистора приближается

к характеристике прямого тока обычного

диода. Зависимость между

и

,

называемая пусковой характеристикой

тиристора, изображена на

,

тем ниже будет

.

Это свойство тринистора наглядно

показывают его вольт-амперные

характеристики, изображенные на рис. 3

для различных значений управляющего

тока

.

Чем больше управляющий ток, тем сильнее

инжекция неосновных носителей к среднему

переходу и тем меньшее напряжение на

тиристоре требутся для того, чтобы

произошло отпирание прибора. Наиболее

высокое

получается при отсутствии управляющего

тока, когда тринистор превращается

в динистор. И, наоборот, при значительной

величине

характеристика тринистора приближается

к характеристике прямого тока обычного

диода. Зависимость между

и

,

называемая пусковой характеристикой

тиристора, изображена на

рис. 4.

Применение тиристоров

Тиристоры широко применяются в радио- и электротехнике как переключающие устройства. Они используются при конструировании генераторов импульсов различной формы, в схемах выпрямителей, для регулирования мощности переменного тока.

Рассмотрим

фазовое управление током тиристора.

Пусть переменное напряжение

приложено к последовательно

соединенным тиристору и резистору

нагрузки

(рис. 6), а к управляющему электроду

напряжение

![]() подается с фазосдвигающей

подается с фазосдвигающей

![]() -цепи.

Изменяя величину сопротивле- ния

резистора

-цепи.

Изменяя величину сопротивле- ния

резистора

![]() ,

можно менять фазовый сдвиг между

напряжением на аноде тиристора

,

можно менять фазовый сдвиг между

напряжением на аноде тиристора

![]() и на управляющем электроде (

(рис. 7)). Напряжение

вызывает соответствующий ток.

и на управляющем электроде (

(рис. 7)). Напряжение

вызывает соответствующий ток.

Рис. 6. Пусковая характеристика тиристора.

Рис. 7. Схема для иллюстрации фазового управления током с

помощью тиристора.

Очевидно, что

тиристор откроется в тот момент времени

![]() ,

когда соотношение между

,

когда соотношение между

![]() и

будет соответствовать какой-либо точке

на пусковой характеристике тиристора

(см. рис. 4). В момент включения через

тиристор и

потечет ток

и

будет соответствовать какой-либо точке

на пусковой характеристике тиристора

(см. рис. 4). В момент включения через

тиристор и

потечет ток

![]() ,

а величина тока управляющего электрода

,

а величина тока управляющего электрода

будет иметь малое

значение. Падение напряжения на открытом

тиристоре тоже будет иметь малое

значение. В некоторый момент времени

![]() тиристор закроется. Изменяя фазовый

сдвиг между напряжениями

и

,

можно сдвигать момент отпирания

тиристора и, таким образом, изменять

продолжительность открытого состояния

тиристора

тиристор закроется. Изменяя фазовый

сдвиг между напряжениями

и

,

можно сдвигать момент отпирания

тиристора и, таким образом, изменять

продолжительность открытого состояния

тиристора

![]() .

Тем самым можно регулировать средний

за период ток через резистор

.

.

Тем самым можно регулировать средний

за период ток через резистор

.

Вольт-амперная характеристика диодного тиристора, приведенная на рис. 8, имеет несколько различных участков. Прямое смещение тиристора соответствует положительному напряжению , подаваемому на первый -эмиттер тиристора.

Участок характеристики между точками 1 и 2 соответствует закрытому состоянию с высоким сопротивлением. В этом случае основная часть напряжения падает на коллекторном переходе , который в смещен в обратном направлении. Эмиттерные переходы и включены в прямом направлении. Первый участок ВАХ тиристора аналогичен обратной ветви ВАХ -перехода.

При достижении

напряжения

,

называемого напряжением включения

,

или тока

![]() ,

называемого током включения, ВАХ

тиристора переходит на участок между

точками 3 и 4, соответствующий открытому

состоянию (низкое сопротивление). Между

точками 2 и 3 находится переходный участок

характеристики с отрицательным

дифференциальным сопротивлением, не

наблюдаемый на статических ВАХ тиристора.

,

называемого током включения, ВАХ

тиристора переходит на участок между

точками 3 и 4, соответствующий открытому

состоянию (низкое сопротивление). Между

точками 2 и 3 находится переходный участок

характеристики с отрицательным

дифференциальным сопротивлением, не

наблюдаемый на статических ВАХ тиристора.

Рис.

8. ВАХ тиристора:

- напряжение между анодом и катодом;

![]() - минимальный

- минимальный

удерживающий

ток и напряжение;

![]() - ток и напряжение

- ток и напряжение

включения.

Описание экспериментальной установки

Ознакомление с тиристором, снятие его характеристик производится на установке, основным элементом которой является специальная монтажная панель. На этой панели расположен тиристор, некоторые вспомогательные элементы и гнезда для подключения приборов. Схема панели изображена на рис. 9. На схеме указаны также приборы, расположенные вне панели.

Для создания

управляющего тока на гнезда

![]() подается напряжение, регулируемое в

пределах

подается напряжение, регулируемое в

пределах

![]() ,

с источника питания (ток <

,

с источника питания (ток <![]() ).

Резисторы

).

Резисторы

![]() образуют делитель напряжения,

необходимый для плавной регулировки

тока управляющего электрода (

образуют делитель напряжения,

необходимый для плавной регулировки

тока управляющего электрода (![]() )

(в дополнение к регулировке в источнике

питания). Миллиамперметр

)

(в дополнение к регулировке в источнике

питания). Миллиамперметр

![]() с пределом измерения

с пределом измерения

![]() предназначен для измерения тока

управляющего электрода тиристора.

предназначен для измерения тока

управляющего электрода тиристора.

При снятии

характеристик тиристора ток управляющего

электрода изменяется в весьма

небольших пределах. Уловить эти изменения

по стрелочному прибору

практически невозможно. Поэтому в

цепь этого тока включен дополнительный

резистор

![]() ,

падение напряжения на котором

регистрируется цифровым электронным

вольтметром

,

падение напряжения на котором

регистрируется цифровым электронным

вольтметром

![]() .

.

На анод тиристора

(гнездо

![]() )

подается либо переменное напряжение

)

подается либо переменное напряжение

![]() от генератора, либо постоянное напряжение

от генератора, либо постоянное напряжение

![]() от источника питания.

от источника питания.

Миллиамперметр

![]() служит для измерения тока через тиристор.

служит для измерения тока через тиристор.

Резистор

![]() ограничивает ток через тиристор. Он

может также использоваться для более

точных измерений этого тока посредством

измерения падения напряжения на нем

цифровым вольтметром.

ограничивает ток через тиристор. Он

может также использоваться для более

точных измерений этого тока посредством

измерения падения напряжения на нем

цифровым вольтметром.

Рис. 9. Схема экспериментальной установки.

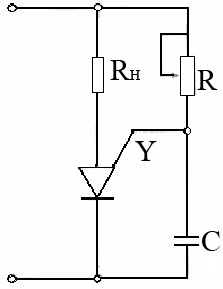

В правой части

специальной панели расположена схема,

предназначенная для демонстрации

управления величиной тока с помощью

тиристора. В этом случае переменное

напряжение от генератора подключается

к гнездам

![]() и

и

![]() .

Тиристор, будучи отключенным от элементов

предыдущей схемы, подсоединяется

следующим образом: анод –

.

Тиристор, будучи отключенным от элементов

предыдущей схемы, подсоединяется

следующим образом: анод –

к гнезду

![]() ,

управляющий электрод — к гнезду

,

управляющий электрод — к гнезду

![]() ,

катод — к гнезду

,

катод — к гнезду

![]() .

Нагрузкой является лампа накаливания,

напряжение с которой подается на вход

Y

осциллографа. Сопротивления

.

Нагрузкой является лампа накаливания,

напряжение с которой подается на вход

Y

осциллографа. Сопротивления

![]() и

и

![]() вместе с конденсатором

вместе с конденсатором

![]() образуют фазовращающую цепочку. Изменяя

величину

,

можно менять фазу напряжения, действующего

на управляющем электроде тиристора,

относительно напряжения на его аноде.

При определенном соотношении между

фазами этих напряжений управляющий ток

.и анодное напряжение тиристора

оказываются такими, что тиристор

открывается и остается открытым, пока

с течением времени (в пределах

полупериода) анодное напряжение не

станет таким, что тиристор закроется.

Меняя соотношение между фазами напряжений,

действующих на управляющем электроде

и на аноде тиристора, можно менять

продолжительность открытого состояния

тиристора, т. е. величину среднего тока,

текущего через тиристор.

образуют фазовращающую цепочку. Изменяя

величину

,

можно менять фазу напряжения, действующего

на управляющем электроде тиристора,

относительно напряжения на его аноде.

При определенном соотношении между

фазами этих напряжений управляющий ток

.и анодное напряжение тиристора

оказываются такими, что тиристор

открывается и остается открытым, пока

с течением времени (в пределах

полупериода) анодное напряжение не

станет таким, что тиристор закроется.

Меняя соотношение между фазами напряжений,

действующих на управляющем электроде

и на аноде тиристора, можно менять

продолжительность открытого состояния

тиристора, т. е. величину среднего тока,

текущего через тиристор.

Мостиковая схема из диодов позволяет открывать тиристор и в положительный и в отрицательный полупериоды переменного напряжения, подаваемого на схему от генератора. При указанном включении нагрузки через нее течет ток, среднее значение которого можно изменять.

Упражнения

1. Наблюдение вольт-амперной характеристики тиристора на экране осциллографа

Рис. 10. Схема для наблюдения вольтамперной характеристики

тиристора на экране осциллографа.

Собрать схему

в соответствии с рис. 10. От генератора

к гнездам

и

подать напряжение величиной

![]() .

В цепь управляющего электрода подать

постоянное напряжение

.

В цепь управляющего электрода подать

постоянное напряжение

![]() .

Величину управляющего тока с помощью

регулировки на передней панели

источника и переменного резистора

.

Величину управляющего тока с помощью

регулировки на передней панели

источника и переменного резистора

![]() установить такой, чтобы тиристор

открылся, - при этом на экране появится

изображение его вольтамперной

характеристики. Меняя ток управляющего

электрода, наблюдать изменение потенциала

открывания тиристора, т. е. смещение

крайней правой точки на характеристике.

Зарисовать одну из характеристик.

установить такой, чтобы тиристор

открылся, - при этом на экране появится

изображение его вольтамперной

характеристики. Меняя ток управляющего

электрода, наблюдать изменение потенциала

открывания тиристора, т. е. смещение

крайней правой точки на характеристике.

Зарисовать одну из характеристик.

2. Снятие пусковой характеристики тиристора

Пусковую

характеристику тиристора будем снимать,

подавая на анод переменное напряжение.

Подключить к резистору

![]() цифровой вольтметр

(см. рис. 8), установить переменное

напряжение на аноде тиристора

цифровой вольтметр

(см. рис. 8), установить переменное

напряжение на аноде тиристора

![]() .

Если тиристор открыт — закрыть его,

уменьшив управляющий ток. Затем, плавно

его увеличивая, включить тиристор. О

закрытии и открытии тиристора можно

судить по осциллограмме или показаниям

миллиамперметра

.

Момент включения тиристора зафиксировать,

занеся в таблицу значения

.

Если тиристор открыт — закрыть его,

уменьшив управляющий ток. Затем, плавно

его увеличивая, включить тиристор. О

закрытии и открытии тиристора можно

судить по осциллограмме или показаниям

миллиамперметра

.

Момент включения тиристора зафиксировать,

занеся в таблицу значения

![]() и

и

![]() ,—

падение напряжения на резисторе

.

в момент включения тиристора. Затем

установить следующее значение

,

увеличивая управляющий ток, открыть

тиристор, занести в таблицу новую

пару значений

и

,—

падение напряжения на резисторе

.

в момент включения тиристора. Затем

установить следующее значение

,

увеличивая управляющий ток, открыть

тиристор, занести в таблицу новую

пару значений

и

![]() и т. д. Для каждой точки, в которой

производились измерения, вычислить

величину управляющего тока

и т. д. Для каждой точки, в которой

производились измерения, вычислить

величину управляющего тока

![]() и занести в таблицу. Изобразить графически

зависимость между

и

.

и занести в таблицу. Изобразить графически

зависимость между

и

.

3. Снятие вольт-амперной характеристики тиристора

Эту характеристику

снять на «постоянном токе», для чего

вместо переменного напряжения подать

на гнездо

![]() постоянное напряжение с выхода «20—300V»

источника (см. рис. 10). Цифровой

вольтметр

переключить непосредственно на тиристор,

между его выводами «анод» и «катод».

Осциллограф отключить от схемы.

постоянное напряжение с выхода «20—300V»

источника (см. рис. 10). Цифровой

вольтметр

переключить непосредственно на тиристор,

между его выводами «анод» и «катод».

Осциллограф отключить от схемы.

Установить одно

из значений управляющего тока, при

котором тиристор открывался в предыдущем

упражнении. Изменяя напряжение, подаваемое

на анод тиристора от источника, снять

зависимость между

— напряжением на аноде тиристора,

измеряемым цифровым вольтметром

,

и током

,

текущим через тиристор. Этот ток

измеряется миллиамперметром

![]() .

Результаты измерений занести в

таблицу. Аналогичные измерения сделать

для какого-либо другого значения

.

Зависимость между

и

для обоих значений

изобразить графически.

.

Результаты измерений занести в

таблицу. Аналогичные измерения сделать

для какого-либо другого значения

.

Зависимость между

и

для обоих значений

изобразить графически.

4. ФАЗОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ С ПОМОЩЬЮ ТИРИСТОРА

Собрать схему

в соответствии с рис. 9, б. Осциллограф

поставить в режим внутренней развертки.

Подать на гнезда

и

![]() от генератора напряжение величиной

примерно

от генератора напряжение величиной

примерно

![]() .

Вращая ручку переменного резистора

наблюдать изменение осциллограммы

тока, проходящего через лампу

.

Вращая ручку переменного резистора

наблюдать изменение осциллограммы

тока, проходящего через лампу

![]() .

Сопоставить осциллограммы тока через

лампочку для двух различных положений

ручки переменного резистора

.

Сопоставить осциллограммы тока через

лампочку для двух различных положений

ручки переменного резистора

![]() .

.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой вид имеет вольтамперная характеристика -перехода?

2. Каково устройство тиристора?

3. Какие бывают тиристоры?

4. Какой вид имеет вольтамперная характеристика динистора?

5. Почему при некотором напряжении на динисторе происходит его

включение?

6. Объяснить действие управляющего электрода тринистора.

7. Объяснить принцип фазового управления величиной переменного тока

через нагрузку с помощью тиристора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Калашников С. Г. Электричество. М.: Наука, 1985, § 152, 153.

2. Жеребцов И. П. Основы электроники. М.: Энергия, 1974, § 2—9.

3. Гуртов В.А., Артамонов О.Н., Ветров А.С. Твердотельная электроника.

2003, $7.2-7.3