- •Основные понятия и термины кроя

- •Рубаха.

- •Применяемые ткани для пошива рубахи

- •Женская нательная рубаха.

- •Комплекс с панёвой.

- •Верхняя одежда.

- •Реконструкция свиты из Витебска XII-XIII вв.

- •Украшения женские

- •Обувь мягких форм (I группа).

- •Обувь жестких форм (II групп а).

- •Простейший способ изготовления обуви.

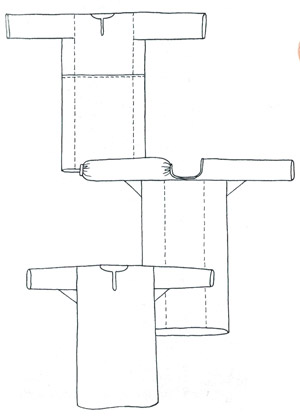

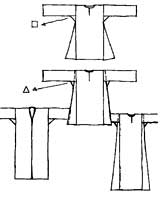

Женская нательная рубаха.

При изготовлении одежды, очень большое значение придавалось каждой детали. Костюм был не просто защитой от холода или способом прикрыться, он обозначал определенный статус и служил оберегом.

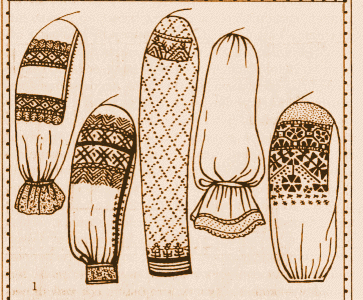

Особо богато старались украсить вышивкой нижнюю (исподнюю) рубаху. Изготавливалась она из тонкого, домотканного беленого льна. Вся вышивка исполнялась в красном цвете - цвете солнца и его отражения на земле - огня. При этом, традиционными были мотивы «встреча весны», «солнцеворот» и пр. На запястьях рукава рубахи придерживались браслетами.

Д лина

- до ступней "до полу" - отсюда слово

подол - край одежды, но могла быть и

значительно короче - до икр.

лина

- до ступней "до полу" - отсюда слово

подол - край одежды, но могла быть и

значительно короче - до икр.

Рукава - так же весьма длинные. У запястья собираются в складки и сдерживаются обручами (браслетами). Спущенные, они намного превосходят длину руки. В домашнем быту рукава носили собранными. Распускать рукава полагалось в торжественных случаях. Например, при ритуальных русальских плясках. Во время русалий, выпивая ритуальную чашу, женщина брала ее через спущенный рукав, в то время. как мужчина брал чашу непосредственно рукой. Возможно длинный рукав мог служить и своеобразным карманом.

У крашалась

вышивкой или аппликацией из другой

ткани у ворота, подола и концов рукавов,

вероятно обильнее, чем мужская. Кстати,

и дома ходили в вышитых рубахах, так как

вышивка на одежде. помимо чисто

эстетических функций, имела так же и

охранительные.

крашалась

вышивкой или аппликацией из другой

ткани у ворота, подола и концов рукавов,

вероятно обильнее, чем мужская. Кстати,

и дома ходили в вышитых рубахах, так как

вышивка на одежде. помимо чисто

эстетических функций, имела так же и

охранительные.

А вот верхнюю

рубаху

вышивали в разнообразной цветовой

гамме. Обе рубахи имеют прямой крестовидный

крой. Никто никогда не делал приталенной

одежды вплоть до 19 века.

вот верхнюю

рубаху

вышивали в разнообразной цветовой

гамме. Обе рубахи имеют прямой крестовидный

крой. Никто никогда не делал приталенной

одежды вплоть до 19 века.

Костюм знати и простолюдинов отличался только качеством ткани, из которой были сшиты те, или иные его предметы. Крой и вид был совершенно одинаков. Рубахи одного и того де фасона, если можно так выразиться, носили и цари, и простые крестьяне.

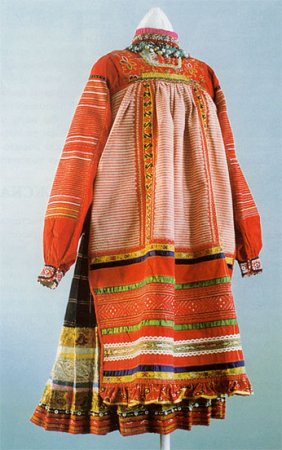

Комплекс с панёвой.

Клетчатая понёва была чем-то сродни фартука наоборот. Эта одежда была признаком возрастного и социального статуса. Её носили только замужние женщины и девушки на выданье. На талии понёва придерживалась тканым пояском. На поясе женщин обязательно висели разнообразные обереги, которые зачастую выполняли и практические функции - нож, гребень и другие.

Понева надевалась на рубаху, затем надевался передник "запан», иногда с рукавами, далее "навершник» - тип укороченной рубахи, и другие детали и украшения.

Панёва - это самая древняя часть одежды. Это род юбки, хотя назвать её юбкой было бы неправильно.

Обычно понёва род шерстяной юбки длиной до щиколоток, в простейшем случае распашной, т.е. с разрезом (несшитой) спереди или сбоку, в более совершенном виде — с прошвой, т.е. со вставкой в разрез куска иной ткани, например холщовой гладкой или с орнаментом. Понева, в отличие от сарафана, была элементом чисто народного костюма. В древнерусской миниатюре и иконописи изображение поневы встречается, начиная с X века, а термин «понева» в древнерусской письменности употребляется, начиная с XI века в значении полотнища ткани, плаща. Фрагменты поневных тканей найдены в славянских курганах X – XIII веков на территории современных Московской, Владимирской, Калужской и Смоленской областей.

Фартук зачастую заменяла занавеска прямоугольное полотнище ткани, одевавшееся через голову. Это полотнище по бокам не сшивалось (имело отверстие на спинке для косы)

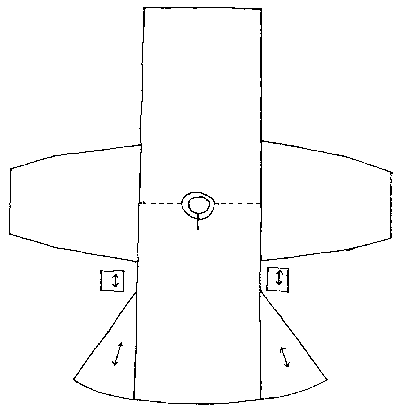

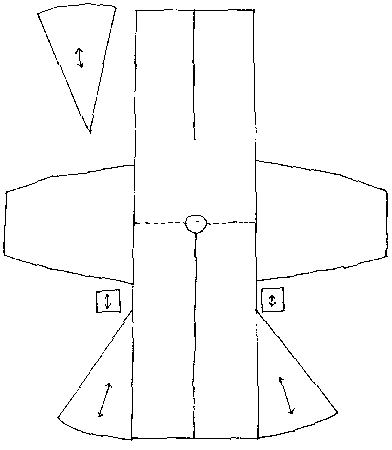

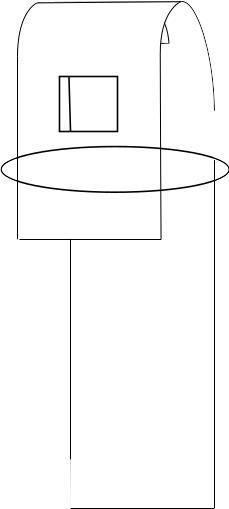

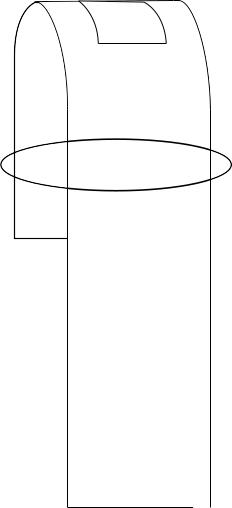

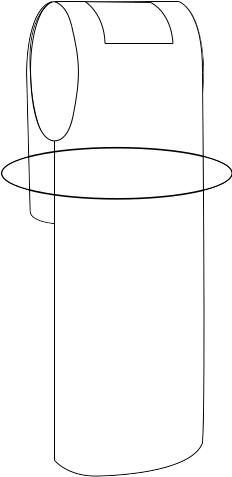

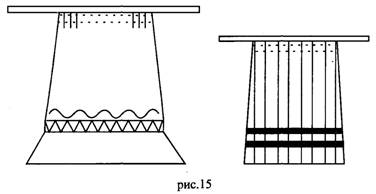

Выкройка.

Выкройка.

Сарафаны появились на Руси не ранее 16 века. И изначально это была ... мужская одежда. "Сарафаном" называлась глухая наплечная одежда с длинным рукавом, которую носили князья. Шилась она из парчи, шёлка и тому подобных дорогих привозных материалов. Само слово "сарафан" - персидское и означает "парадная одежда". А то, что мы привыкли называть сарафаном пришло к русским из Скандинавии и сперва называлось "ферязь". Скандинавские женщины в древности носили нечто вроде платья, несшитого по бокам и скреплённого на плечах застёжками-фибулами. Вот от этой-то одежды и произошёл привычный нам русский сарафан. И, кстати, были сарафаны самые разные. Они различались кроем - были прямые, или круглые сарафаны, были косоклинные, были глухие и распашные, застёгивающиеся на пуговицы, были шёлковые, ситцевые, шерстяные... И назывались по-разному - "шушун", "кастолан", "шубка", "московец"...