- •Задачи кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. Содержание и история предмета топографической анатомии и оперативной хирургии.

- •Место топографической анатомии среди смежных дисциплин

- •Ии Пирогов как основоположник хирургической анатомии. Предшественники и последователи его

- •Роль отечественных хирургов в развитии топографической анатомии и оперативной хирургии (Буяльский, Бобров, Дьяконов, Лесгафт, Делицин)

- •Топография поджелудочной железы и желудочно поджелучной связки

- •Топография тонкой кишки, ход брыжейки, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Топография брыжеечных синусов

- •Топография толстой кишки. Деление на отделы, отношение их к брюшине. Илиеоцекальный угол. Кровоснабжение, лимфоотток

- •Грыжи (общ понятие, элементы, классификация, анатомическая, клиническая, этиологическая, динамическая)

- •Пункция суставов верхней конечности Пункция плечевого сустава (articulatio humeri).

- •Пункция суставов нижней конечности

- •Топография симпатического нервного ствола и диафрагмального нерва

- •Топография наружного шейного треугольника

- •Локтевая область и локтевой сустав

- •Область предплечья. (передняя и задняя поверхности)

- •Передняя область предплечья

- •Задняя область предплечья

- •Синтопия и скелетотопия органов шеи

- •Синовиальные влагалища и клетчаточные пространства ладонной поверхности кисти

- •Грыжи белой линии живота и пупочного кольца. Способы пластики после грыжесечения.

-

Топография поджелудочной железы и желудочно поджелучной связки

Поджелудочная железа проецируется на переднюю брюшную стенку в пределах собственно надчревной и левой подреберной областей. Железа расположена в забрюшинном пространстве поперечно на уровне тел I–II пояс-ничных позвонков.

В поджелудочной железе выделяют следующие части: головка, тело и хвост. Головка расположена справа от тела I поясничного позвонка и окружена сверху, справа и снизу, соответственно, верхней горизонтальной, нисходящей и нижней горизонтальной частями 12-перстной кишки. Она имеет:

переднюю поверхность, покрытую париетальной брюшиной, к ко-торой выше брыжейки поперечной ободочной кишки прилегает антральная часть желудка, а ниже — петли тонкой кишки;

заднюю поверхность, к которой прилегают правая почечная артерия и вена, общий желчный проток и нижняя полая вена, воротная и верхняя брыжеечные вены.

Тело железы расположено спереди от тела I поясничного позвонка и имеет:

переднюю поверхность, покрытую пристеночной брюшиной задней стенки сальниковой сумки, к которой прилегает задняя стенка желудка;

заднюю поверхность, к которой прилегают аорта, селезеночная и верхняя брыжеечная вена;

нижнюю поверхность, к которой снизу прилегает 12-перстно-тощекишечный изгиб.

Хвост имеет:

переднюю поверхность, к которой прилегает дно желудка;

заднюю поверхность, прилежащую к левой почке, ее сосудам и надпочечнику.

Слева хвост соприкасается с воротами селезенки.

Проток поджелудочной железы (ductus pancreaticus, вирсунгов проток) проходит вдоль всей железы, ближе к задней поверхности ее, и открывается на слизистой оболочке нисходящей части 12-перстной кишки совместно с общим желчным протоком на большом сосочке. Реже проток поджелудочной железы открывается в 12-перстную кишку самостоятельно, при этом место впадения его располагается ниже устья общего желчного протока. Часто на-блюдается добавочный проток поджелудочной железы (ductus pancreaticus accessories или санториниев проток), который ответвляется от основного протока и открывается на слизистой оболочке 12-перстной кишки несколько выше (примерно на 2 см) главного протока на papilla duodeni minor.

Желудочно-поджелудочная связка образуется при перехо- де брюшины с верхнего края поджелудочной железы назаднюю стенку тела, кардии и днажелудка; содержит левую желудоч- ную артерию.

Взаимоотношения кровеносных сосудов и фасций ( три закона пирогова)

История изучения фасциальных футляров мышц, сосудов и нервов начинается с работ гениального русского хирурга и топографоанатома Н.И. Пирогова, который на основании исследования распилов замороженных трупов выявил топографоанатомические закономерности строения сосудистых фасциальных влагалищ, сведенные им в три закона:

-

Все магистральные сосуды и нервы имеют соединительно-тканные влагалища.

-

На поперечном срезе конечности эти влагалища имеют форму трехгранной призмы, одна из стенок которой одновременно является задней стенкой фасциального влагалища мышцы.

-

Вершина сосудистого влагалища прямо или косвенно связана с костью.

Практическое значение этих законов:

-

Наличие сосудистого фасциального футляра следует учитывать при операции обнажении сосудов при их проекции. При перевязке сосуда нельзя накладывать лигатуру, пока не вскрыт его фасциальный футляр.

-

Наличие смежной стенки между мышечным и сосудистым фасциальными футлярами следует учитывать при проведении внепроекционного доступа к сосудам конечности.

-

При ранении сосуда края его фасциального футляра, заворачиваясь внутрь, могут способствовать самопроизвольной остановке кровотечения.

Формирование кишечной культи по дуайену, Мойнигену

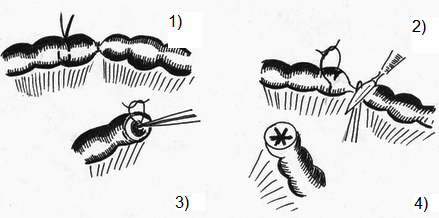

1) по способу Дуайена (рис.85) - формирование культи с помощью кисетного шва состоит из следующих этапов:

- раздавливание энтеротрибом кишки в поперечном направлении;

- перевязка шелковой лигатурой кишки на пережатом участке;

- накладывание кисетного шва, отступя 1/2 см от места перевязки;

- пересечение кишки между двумя зажимами;

- выведение конца кишки, подлежащего удалению, из брюшной раны с предварительным окутыванием его в целях асептики марлевой салфеткой;

- прижигание культи йодной настойкой;

- погружение культи с затягиванием кисетного шва;

- накладывание Z – образного шва (необязательно).

Рис.85.

Формирование кишечной культи по Дуайену:

1 – наложены поперечная лигатура и кисетный шов;

2 – пересечение кишки по зажиму; 3 – погружение культи;

4 – формирование культи закончено.

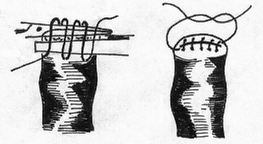

2) по способу Мойнигена (рис.86). Состоит из следующих этапов:

- кишка пересекается между двумя зажимами, скользя ножом по зажиму;

- окутывание одного конца кишки марлевой салфеткой;

- накладывание на втором конце кишки серозно-мышечных швов Ламбера через два наложенных друг на друга зажима;

- последовательное удаление обоих зажимов, растягивание концов нитей в сторону и завязывание двумя узлами;

- накладывание Z - образного шва поверх предыдущей лигатуры.

Рис.86.

Формирование кишечной культи по

Мойнигену.

Гастростомия губовидная и клапанно- трубчатая (троповер, Депаж-Джаневей)

Губовидная гастростомия по Топроверу

Левым верхним трансректальным разрезом послойно вскрывают брюшную полость. Переднюю стенку желудка ближе к кардии выводят в операционную рану и 3-мя кисетными швами, расположенными друг от друга на расстоянии 1–2 см, формируют конус. Концы нитей этих швов не завязывают, а берут на зажимы. Между держалками рассекают ножницами стенку желудка на протяжении 1 см и в просвет его вводят толстую трубку. Затем поочередно затягивают и завязывают кисетные швы, начиная с 1-го. В результате стенка желудка образует вокруг трубки цилиндр с циркуляр-ными складками слизистой оболочки в виде клапанов, препятствующих вытеканию желудочного содержимого. Образованный цилиндр из стенки желудка подшивают к краям разреза передней брюшной стенки в верхнем или нижнем углу раны. Стенку желудка на уровне нижнего кисетного шва подшивают рядом серозно-мышечных узловых швов к париетальной брю-шине. Края разреза париетальной брюшины на оставшемся протяжении раны зашивают наглухо. На уровне 2-го кисетного шва стенку желудка подшивают к прямой мышце живота и ее влагалищу. Оставшуюся рану прямой мышцы и ее влагалища зашивают узловыми швами. Наконец, 3-м рядом узловых швов подшивают стенку желудка к коже. Вокруг трубки формируется гофрированный цилиндр из стенки желудка высотой около 4 см, выстланный слизистой оболочкой. Разрез кожи выше и ниже свища зашивают наглухо. После того как кожа ушита, трубку удаляют и вставля-ют затем только на время кормления.

Операция Депаж — Джаневея. Оперативный доступ — верхний срединный разрез.

Оперативный прием.

1. Выкраивание из передней стенки желудка четырехугольного лоскута размером 4 — 6 см (в зависимости от величины желудка) с основанием, обращенным кверху — к малой кривизне.

2. На основании лоскута со стороны серозной оболочки накладывается расширитель Гегара № 10, 11 или 12.

3. Накладываются серозно-мышечные швы над расширителем с образованием хорошо выраженной складки слизистой оболочки, которая в дальнейшем будет играть роль клапана.

4. Из образованного лоскута длинной кетгутовой нитью сшивается трубка; один конец нити используется для формирования трубки, а вторым концом ушивается дефект желудка.