Методические руководства кафедры / Доп. материал / 01 Функциональные методы диагностики в кардиологии

.pdf

ФГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России Кафедра факультетской терапии и эндокринологии

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Функциональные методы исследования в кардиологии

Функциональные методы исследования: электронное учебное пособие для студентов очных отделений: лечебно-профилактического, педиатрического –

Екатеринбург, 2018

Исполнитель: Александра Соломко, Хасанова Диана Гильазтуловна

Научный руководитель: доктор медицинских наук, доцент кафедры

Факультетской терапии и эндокринологии УГМУ, Вишнева Елена Михайловна

План проведения занятия:

1.Тестовый контроль по теме занятия

2.Курация пациентов

3.Разбор данных жалоб, объективного обследования, лабораторно-инструментальных данных с участием студентов и преподавателя

4.Обсуждение диагноза пациента, тактики ведения, показаний к госпитализации

5.Обсуждение вопросов лечения данного пациента на стационарном и амбулаторным этапах, контроль за эффективностью терапии

6.Обсуждение темы занятия с применением мультимедийной презентации, демонстрация наглядного материала

7.Подведение итогов занятия

Список сокращений

•АВМ – артерио-венозные мальформации

•АВФ – артерио-венозные фистулы

•ВСР – вариабельность сердечного ритма

•ВЭМ – велоэргометрия

•ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия

•ЖТ – желудочковая тахикардия

•МРТ – магнитно-резонансная томография

•МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография

•СМАД – суточное мониторирование артериального давления

•ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания

•СССУ – синдром слабости синусового узла

•ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии

•ФКГ – фонокардиография

•ФП – фибрилляция предсердий

•ХМ – Холтеровское мониторирование

•ЧПЭКС – чреспищеводная

• |

ППЖ – поздние потенциалы желудочков |

электрокардиостимуляция |

|

||

• |

САДд – среднее артериальное давление днем |

• ЧПЭхоКГ – чреспищеводная |

|

|

эхокардиография |

•САДн – среднее артериальное давление ночью

Классификация методов исследования в кардиологии

Методы исследования в кардиологии

Электрофизиологичес |

Визуализационные |

|

Нагрузочные и |

|

|

кие |

|

|

провокационные |

|

|

•ЭхоКГ |

|

|

• |

ЭКГ |

•Ангиография и |

• |

ВЭМ |

• |

Холтеровское |

коронароангиография; |

• |

Тредмил-тест и др |

|

мониторирование |

•перфузионная |

|

|

• |

ЭФИ и др. |

сцинтиграфия |

|

|

|

|

миокарда и др. |

|

|

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

Терминология

Электрокардиография - запись колебаний разности потенциалов, возникающих на поверхности миокарда или в окружающей его проводящей среде при распространения волны возбуждения по сердцу.

ЭКГ регистрируют с помощью электрокардиографа - прибора, предназначенного для записи изменения разности потенциалов между двумя точками в электрическом поле сердца во время его возбуждения. По мере того как электрический импульс движется по миокарду, создаваемое им электрическое поле изменяется по силе и направлению. ЭКГ является графическим представлением этих изменений.

Основные преимущества: высокая информативность, достоверность, безболезненность и безопасность, быстрота и оперативность, отсутствие противопоказаний.

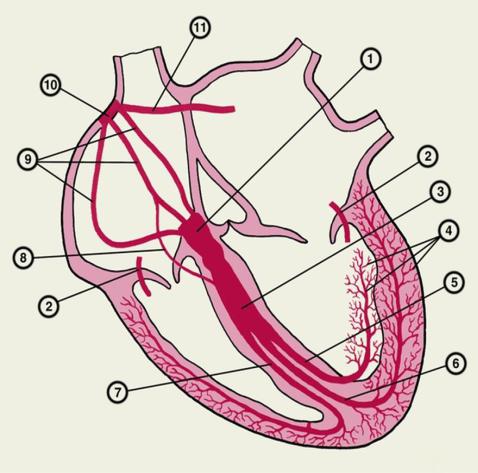

Строение проводящей системы сердца

1— предсердно-желудочковый узел;

2— дополнительные пути быстрого предсердножелудочкового проведения (пучки Кента);

4 — мелкие разветвления и анастомозы левых ветвей пучка Гиса;

5 — левая задняя ветвь пучка Гиса;

6 — левая передняя ветвь пучка Гиса;

7— правая ветвь пучка Гиса;

8— дополнительный путь предсердно-желудочкового проведения — пучок Джеймса;

9— межузловые пути быстрого проведения;

10— синусно-предсердный узел;

11— межпредсердный путь быстрого проведения

(пучок Бахмана); |

Схема проводящей системы сердца [Электронный |

|

ресурс] URL:https://meduniver.com/ |

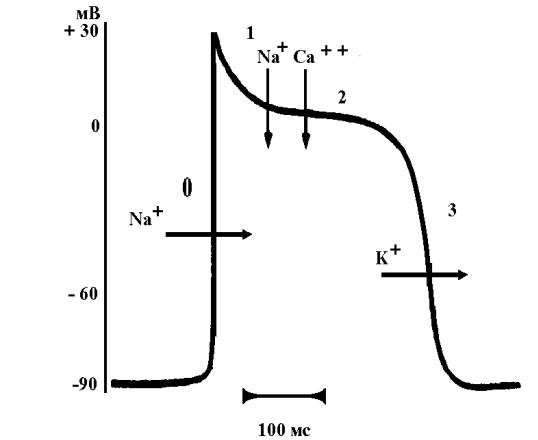

Основы электрофизиологии сердца

•В основе проведения электрических импульсов по проводящей системе сердца и сокращения миокарда лежат процессы электрической стимуляции клеток с формированием потенциала возбуждения, который образуется за счет ионных токов через специальные каналы сарколеммы; то есть деполяризации и реполяризации клеток.

•В состоянии покоя открыты лишь калиевые каналы, по которым К+ выходит из клетки.

•Любое воздействие, которое делает заряд мембраны еще менее отрицательным (например,

образовавшийся спонтанно импульс С — А узла) приводит к открытию натриевых каналов и входу Na+ внутрь клетки. При этом внутренняя поверхность мембраны становится положительно заряженной, а внешняя отрицательно — происходит деполяризация клеточной мембраны.

Основы электрофизиологии сердца

При реполяризации К+ выходит из клетки, Са входит в клетку, и внутренняя сторона клеточной мембраны вновь приобретает отрицательный заряд, а внешняя положительный. Фаза реполяризации переходит в фазу покоя — включаются АТФ — зависимые (энергопотребляемые) Na+/К+ и кальциевые насосы, восстанавливающие нормальные трансмембранные градиенты ионов внутри и вне клетки.

Схема потенциала действия (ПД) кардиомиоцита. Лешаков С.Ю. Неотложные состояния в кардиологии, 2005