- •ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

- ••Вопрос о возникновении живой природы и о появлении человека волнует людей многие тысячелетия.

- ••ТЕОРИЯ КРЕАЦИОНИЗМА предполагает, что все живые организмы (либо только простейшие их формы) были

- •Теория спонтанного зарождения заключается в том, что некое неизвестное людям «активное начало» при

- •Опровержение теории

- ••В 1860 г. проблемой происхождения жизни занялся Луи Пастер. В результате ряда экспериментов

- •Теория стационарного состояния

- ••Теория панспермии не предлагает никакого механизма для объяснения первичного возникновения жизни, а выдвигает

- •Эндосимбиоз

- •ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ЗАРОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

- •Теория Опарина

- ••Опарин полагал, что решающая роль в превращении неживого в живое принадлежала белкам. Благодаря

- •ОПЫТ С. МИЛЛЕРА И Г. ЮРИ

- •ХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

- •ГИПОТЕЗА МИРА РНК

- •СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Теория Опарина

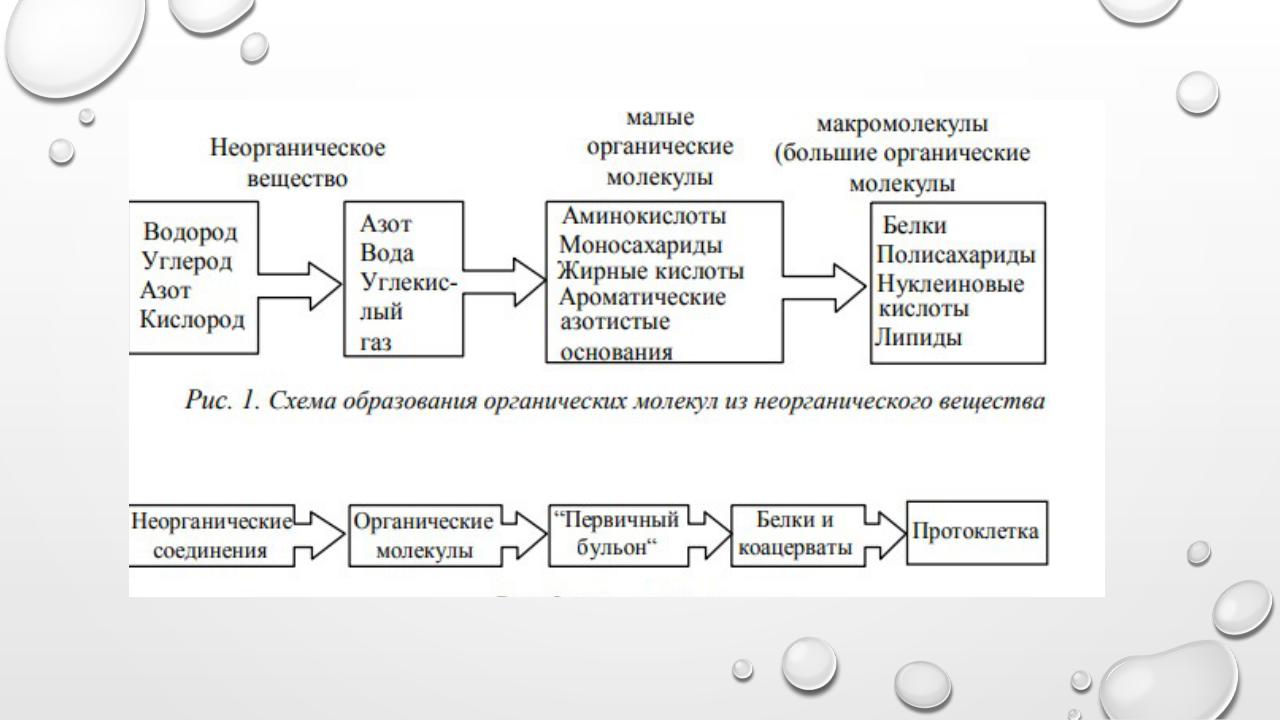

•В современном естествознании наиболее обоснованной считается

теория абиогенного происхождения жизни, выдвинутая в 1923 г. российским биохимиком А.И. Опариным. Основной идеей этой теории было

обоснование того, что зарождение жизни – это длительный процесс

зарождения живой материи в недрах неживой. Выделяют три

основных этапа предположительного перехода от “неживого” к “живому”.

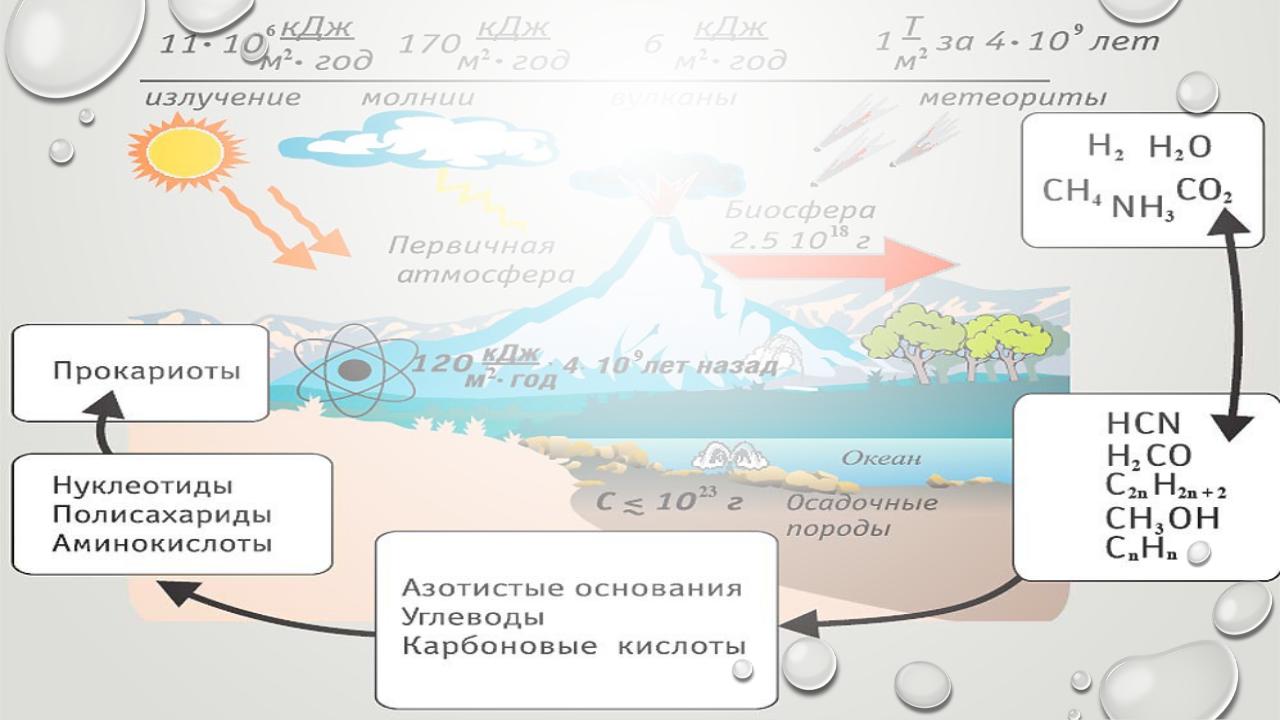

•1. Этап синтеза исходных органических соединений из неорганических веществ в условиях первичной атмосферы и состояния поверхности земли.

•2. Этап формирования в первичных водоемах земли из накопившихся органических соединений биополимеров, углеводородов, липидов.

•3. Самоорганизация сложных органических соединений, возникновение на их основе и эволюционное совершенствование процессов обмена веществ и воспроизводства органических структур данного состава, завершающееся образованием простейшей клетки.

11

12

13

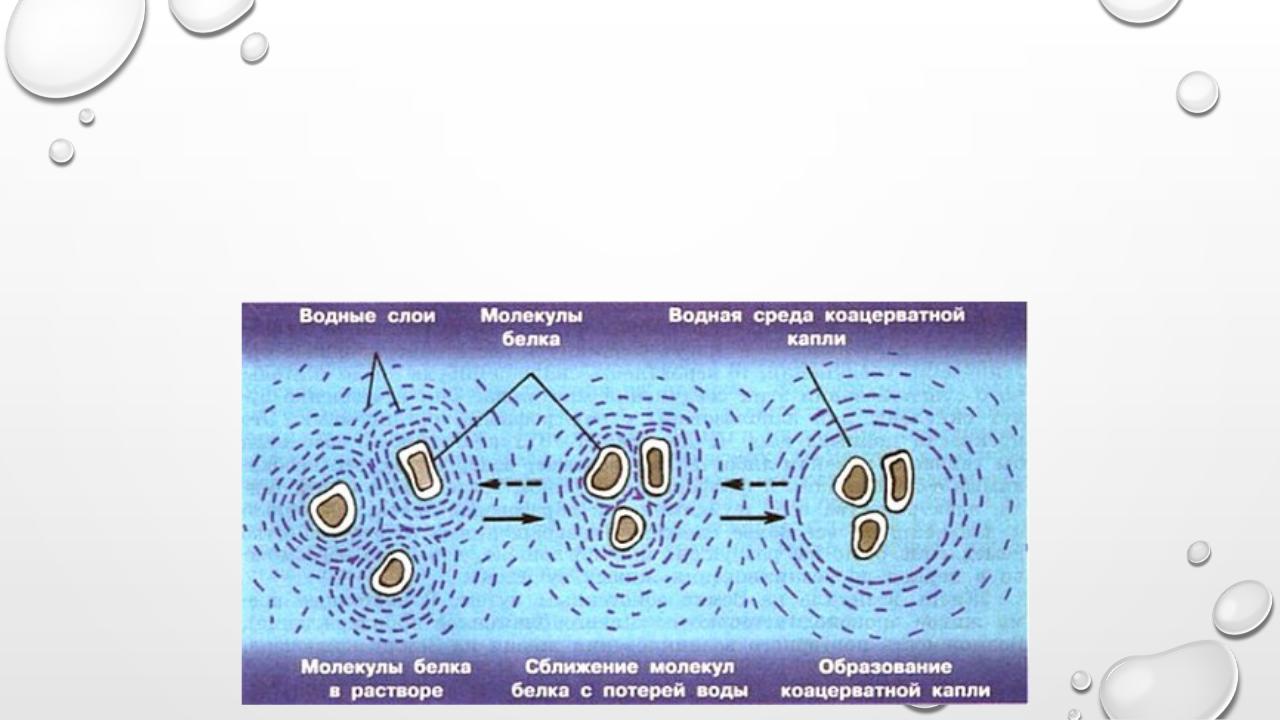

•Опарин полагал, что решающая роль в превращении неживого в живое принадлежала белкам. Благодаря амфотерности белков они

способны к образованию коллоидных гидрофильных комплексов –

притягивают к себе молекулы воды, создающие вокруг них оболочку.

Эти комплексы могут обособляться от водной фазы, в которой они

суспензированы, и образовывать своего рода эмульсию. Слияние таких комплексов друг с другом приводит к отделению коллоидов от среды –

процесс, называемый коацервацией.

14

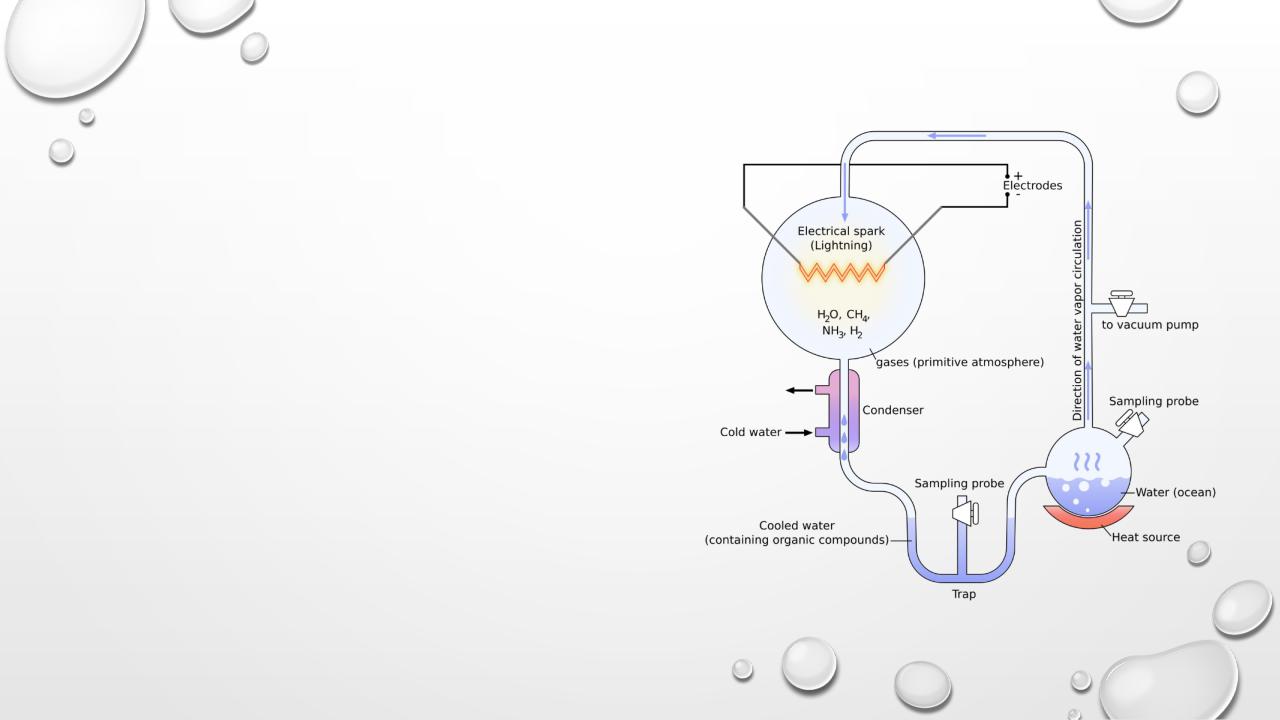

ОПЫТ С. МИЛЛЕРА И Г. ЮРИ

• В 1953 г. Стэнли Миллер и Гарольд Юри поставили эксперимент, основываясь на теории Опарина. В лаборатории ученые смоделировали условия, которые могли существовать у поверхности молодой Земли, – смесь метана, угарного газа и молекулярного водорода, многочисленные электрические разряды, ультрафиолет, – и вскоре более 10% углерода из метана перешло в форму тех или иных органических молекул. В опытах Миллера – Юри было получено больше 20 аминокислот, сахара, липиды и предшественники

нуклеиновых кислот.

15

ХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

•Теория пытается описать превращение сравнительно простых органических веществ в довольно сложные химические системы, предшественницы собственно жизни, под влиянием внешних факторов, механизмов селекции и самоорганизации. Базовой концепцией этого подхода служит «водно-углеродный шовинизм», представляющий эти два компонента в качестве абсолютно необходимых и ключевых для появления и развития жизни, будь то на Земле или где-то за ее пределами. А главной проблемой остаются условия, при которых «водно-углеродный шовинизм» может развиться в весьма изощренные химические комплексы, способные – прежде всего – к саморепликации.

•По одной из гипотез, первичная организация молекул могла происходить в микропорах глинистых минералов, которые выполняли структурную роль. Эту идею несколько лет назад выдвинул шотландский химик Александер Кейрнс-Смит. На их внутренней поверхности, как на матрице, могли оседать и полимеризоваться сложные биомолекулы. Здесь же могли скапливаться нужные количества солей металлов, играющих важную роль катализаторов химических реакций. Глиняные стенки могли выполнять функции клеточных мембран, разделяя «внутреннее» пространство, в котором протекают все более сложные химические реакции, и отделяя его от внешнего хаоса.

•«Матрицами» для роста полимерных молекул могли служить поверхности кристаллических минералов: пространственная структура их кристаллической решетки способна вести отбор лишь оптических изомеров одного типа – например, L-аминокислот. Энергию для первичного «обмена веществ» могли поставлять неорганические реакции –

такие как восстановление минерала пирита (FeS2) водородом. |

16 |

|

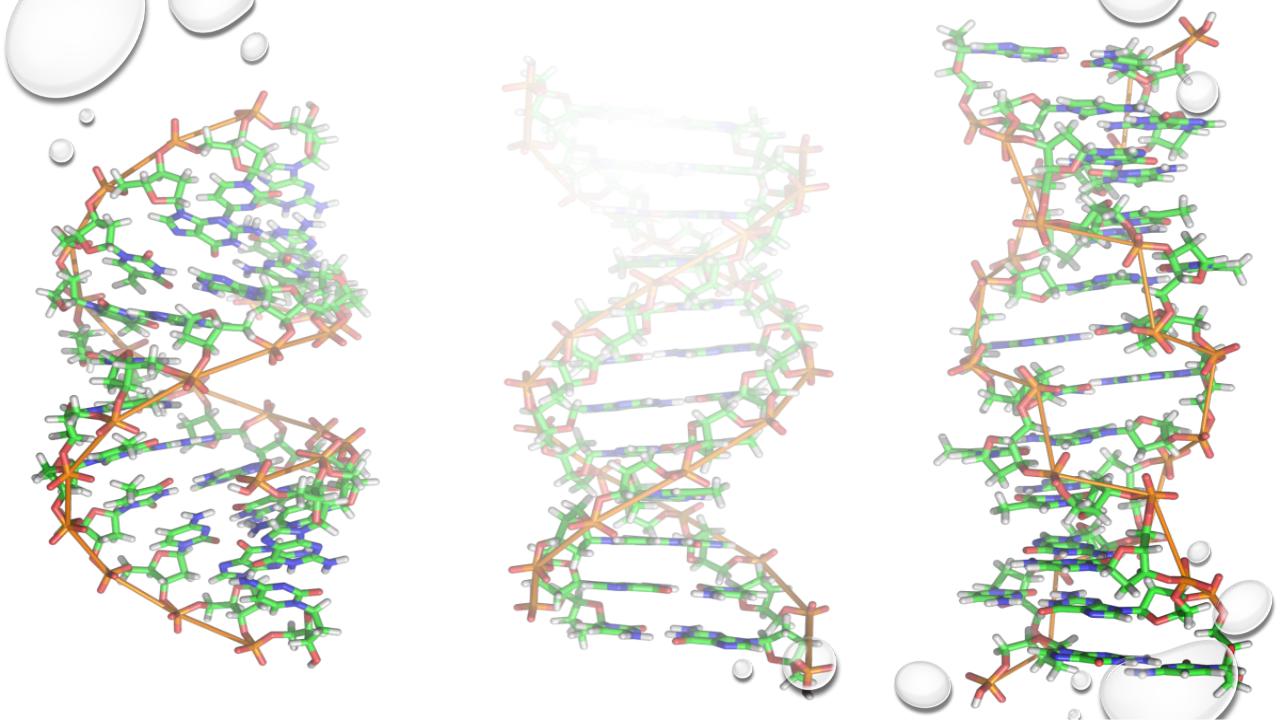

ГИПОТЕЗА МИРА РНК

•Вопрос о том, с чего жизнь началась, с информации и нуклеиновых кислот или с функций и белков, остается одним из самых сложных. А одним из известных решений этой парадоксальной задачи является гипотеза «мира РНК», появившаяся еще в конце 1960-х и окончательно оформившаяся в конце 1980-х.

•РНК – макромолекулы, в хранении и передаче информации не столь эффективные, как ДНК, а в выполнении ферментативных функций – не столь впечатляющие, как белки. Зато молекулы РНК способны и на то, и на другое, и до сих пор они служат передаточным звеном в информационном обмене клетки, и катализируют целый ряд реакций в ней. Белки неспособны реплицироваться без информации ДНК, а ДНК неспособна на это без

белковых «умений». РНК же может быть полностью автономной: она способна катализировать собственное «размножение» – и для начала этого

достаточно. |

17 |