- •Теоретическая часть

- •1. Приборы для определения метеорологических параметров и методы измерений

- •2. Определение оптимальных параметров воздушной среды в производственных помещениях

- •Экспериментальная часть Приборы и установки

- •Порядок проведения работы

- •Приложение

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •101475. Москва, ул. Образцова, 15

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА

И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

___________________им. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО____________________

Кафедра охраны труда

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ

Методические указания к лабораторной работе № 1

Москва 1989

Цель работы — ознакомить студентов с приборами, научить исследовать метеорологические условия в рабочих помещениях и определять оптимальные параметры воздушной среды.

Теоретическая часть

В рабочей обстановке человек должен иметь нормальный тепловой обмен со средой, т. е. количество тепла, которое вырабатывает организм в единицу времени, должно быть равно количеству тепла, отведенного от него в среду за то же время. Только в этом случае комплекс метеорологических фактороз (температура, влажность, скорость движения и давление воздуха) воспринимается человеком как приятное ощущение. Нарушение теплообмена ведет или к перегреву, или к переохлаждению организма, что, в свою очередь, может отрицательно влиять на состояние здоровья человека и производительность труда.

В связи с этим при подведении итогов исследования комплекса метеорологических факторов необходимо устанавливать соответствие всех параметров среды оптимальным. Если же имеются какие-либо отклонения, то надо найти пути изменения тех или иных параметров с тем, чтобы комплекс их стал оптимальным.

1. Приборы для определения метеорологических параметров и методы измерений

Для измерений температуры воздуха применяются термометры нескольких типов.

Обычный термометр (ртутный или спиртовой) используется для измерения температуры воздуха только в данный момент времени.

Шкала термометров большей частью имеет цену деления 0,5 или 0,2°. По месту расположения шкалы термометры разделяются на палочные — с толстыми стенками капилляра, на которые непосредственно наносится шкала, и со вставной шкалой из молочного стекла, которая крепится внутри наружной стеклянной оболочка термометра.

Максимальный термометр применяется для установления наивысшей температуры, которая была в помещении между сроками наблюдения.

В этом термометре имеется сужение капилляра в месте сочленения его с резервуаром. Здесь столбик ртути, поднявшийся при повышении температуры, при последующем охлаждении воздуха отрывается от общей массы ртути в резервуаре и, таким образом, остается зафиксированным на достигнутом уровне шкалы.

Для проведения последующих измерений термометр необходимо сильно встряхнуть, чтобы протолкнуть ртуть из капилляра до соединения с ртутью в резервуаре.

Минимальный термометр — для фиксации наинизшей температуры, которая была в помещении между сроками наблюдения.

Минимальный термометр имеет внутри капилляра свободно передвигающийся стеклянный штифтик. Если термометр перевернуть резервуаром кверху, штифтик под действием силы тяжести опустится только до конца столбика спирта, дальнейшему движению его мешает поверхностная пленка, ограничивающая мениск. Если затем термометр расположить горизонтально, то при понижении температуры и укорачивании столбика спирта штифтик будет увлечен спиртом, а при повышении температуры спирт свободно обтекает его. Таким образом, по грани штифтика, обращенной к мениску столба спирта, можно судить о минимальной температуре.

Для проведения последующих измерений термометр необходимо слегка приподнять резервуаром кверху, чтобы штифтик снова дошел до мениска столбика спирта. Далее термометр следует положить горизонтально на новое место измерения.

Термограф — самопишущий прибор для непрерывной регистрации изменений температуры.

Приемная часть прибора (датчик) выполняется в виде биметаллической пластинки или трубки Бурдона. Биметаллическая пластинка состоит из двух полос разнородных металлов, обладающих различными коэффициентами расширения. Трубка Бурдона представляет собой плоскую изогнутую металлическую трубку эллиптического сечения, заполненную спиртом или толуолом. Так как коэффициенты расширения самой трубки и жидкости, наполняющей ее, различны, то трубка так же, как и биметаллическая пластинка, при повышении температуры распрямляется, а при понижении — загибается.

Один из концов приемной частя термографа закрепляется неподвижно, а другой, свободный конец, — испытывает перемещения при деформациях, связанных с изменением температуры.

Посредством системы рычагов эти перемещения передаются в увеличенном масштабе перу со специальными чернилами, которое прикасается к бумажной ленте, укрепленной на барабане. Барабан вращается при помощи часового механизма со скоростью один оборот в сутки (или неделю), в результате чего на ленте получается непрерывная запись динамики температуры (термограмма).

Парный термометр применяется для измерения температуры воздуха в помещениях, имеющих источники значительных тепловых излучений (кузнечные, прокатные цехи, котельные и т. п.).

При замерах температуры в таких помещениях показания термометров описанных типов не могут соответствовать истинной температуре воздуха. Эти термометры будут показывать температуру поверхности самого термометра, нагреваемого тепловыми излучениями.

Парный термометр состоит из двух термометров. У одного из них резервуар со спиртом посеребрен, а у другого — зачернен, поэтому один отражает основную часть лучистого тепла, а другой поглощает его.

Истинная температура воздуха в помещениях со значительными тепловыми излучениями определяется по формуле

![]()

где

![]() — показание «блестящего» термометра,

°С;

— показание «блестящего» термометра,

°С;

![]() — градуировочиый фактор

прибора, определяемый на

заводе-изготовителе;

— градуировочиый фактор

прибора, определяемый на

заводе-изготовителе;

![]() — показание «черного»

термометра, °С.

— показание «черного»

термометра, °С.

Электрические термометры обладают рядом важных преимуществ по сравнению с жидкостными. В частности, электрические термометры позволяют производить наблюдения на расстоянии и обладают высокой чувствительностью. Поэтому последнее время эти термометры все чаще стали внедряться в практику измерений температуры воздуха рабочих помещений. Средствами автоматики они обычно соединены с установками, кондиционирующими воздух.

Существуют различные конструкции электрических термометров, которые по принципу действия можно разделить на два типа: термометры сопротивления и термоэлектрические.

Устройство термометров сопротивления основано на использовании свойства металлов изменять свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры.

Действие термоэлектрических термометров основано на существовании контактной разности потенциалов между двумя соприкасающимися разнородными металлами.

Для определения влажности воздуха применяются различного рода гигрометры и психрометры. Наиболее распространенными при измерениях влажности воздуха в рабочих помещениях являются психрометры Августа и Ассмана, волосяные или пленочные гигрометры, а также гигрографы.

Психрометр Августа—прибор для определения абсолютной влажности — состоит из двух термометров: «сухого» и «влажного», установленных вертикально. Резервуар «влажного» термометра обернут кусочком батиста, свободный конец которого опущен в сосуд с дистиллированной водой. С поверхности ткани все время испаряется влага, поддерживая таким образом термометр в среде насыщенных водяных паров.

На испарение воды расходуется некоторое количество тепла Q', отнимаемое от «влажного» термометра. Но в то же время количество тепла Q" передается этому термометру из окружающей среды. При равенстве Q' = Q" наблюдается стационарное состояние «влажного» термометра. «Влажный» термометр при этом всегда (за исключением случая, когда относительная влажность равна 100%) дает меньшее показание, чем «сухой».

По закону Дальтона количество испаряющейся воды

![]()

где

![]() — коэффициент

пропорциональности, зависящий от

скорости движения воздуха;

— коэффициент

пропорциональности, зависящий от

скорости движения воздуха;

![]() —

упругость насыщенного пара при показании

«влажного» термометра, мм рт. ст.; по

физическому смыслу Е'

есть максимальная

влажность при

—

упругость насыщенного пара при показании

«влажного» термометра, мм рт. ст.; по

физическому смыслу Е'

есть максимальная

влажность при

![]()

![]() — абсолютная влажность,

мм рт. ст.;

— абсолютная влажность,

мм рт. ст.;

![]() — атмосферное давление,

мм рт. ст.

— атмосферное давление,

мм рт. ст.

Расход тепла на испарение Q' можно найти как произведение количества испаряющейся воды V на скрытую теплоту парообразования L

![]()

Приход тепла по закону теплообмена Ньютона

![]()

где h — коэффициент теплообмена, зависящий от скорости движения воздуха;

![]() —

соответственно показания «сухого»

и «влажного» термометров

психрометра, °С.

—

соответственно показания «сухого»

и «влажного» термометров

психрометра, °С.

При стационарном состоянии психрометра Q' = Q", поэтому

![]()

откуда абсолютная влажность

![]()

Обозначив

![]() через A,

получим расчетную

формулу для определения

абсолютной влажности по психрометру

Августа

через A,

получим расчетную

формулу для определения

абсолютной влажности по психрометру

Августа

![]()

где А — психрометрический коэффициент, зависящий от скорости движения воздуха около прибора.

Зная абсолютную влажность, можно определить и относительную влажность R (%) по формуле

![]()

где Е — максимальная влажность или упругость насыщенного пара при температуре «сухого» термометра, мм рт. ст.

Численные значения Е', А, Е определяются по табл. 1, 2 приложения.

Абсолютная влажность — количество водяных паров, находящихся в момент исследования в единице объема воздуха (выражается в весовых единицах или мм рт. ст.).

Максимальная влажность — количество водяных паров, способных насытить единицу объема воздуха при данных условиях (выражается в весовых единицах или мм рт. ст.).

Для грубой оценки относительной влажности по показаниям психрометра составлены особые психрометрические таблицы и номограммы (рис. 2, 3 приложения).

Аспирационный психрометр Ассмана. Недостатком психрометра Августа является зависимость его показаний от непостоянной скорости движения воздуха вокруг резервуара «влажного» термометра. Указанного недостатка лишен психрометр Ассмана.

В этом приборе резервуары обоих термометров помещены в двойных латунных никелированных трубках, которые являются ответвлениями одной длинной трубы. В верхнем конце ее установлена турбинка — вентилятор. Турбинка приводится в движение электрическим микродвигателем и создает около резервуара термометров стандартный воздушный поток.

На «влажный» термометр надевается батистовый колпачок, который перед опытом (за 4 минуты до отсчета) сманивается дистиллированной водой. Показания обоих термометров снимаются в установившемся режиме, т. е. когда при работающей турбинке положение ртутных столбиков стабилизировалось. Формула для вычисления абсолютной влажности с достаточной степенью точности может быть написана так:

![]()

где

![]() и

и

![]() —

соответственно температура «сухого»

и «влажного» термометров психрометра

Ассмана.

—

соответственно температура «сухого»

и «влажного» термометров психрометра

Ассмана.

Гигрометр — прибор для непосредственного определения относительной влажности воздуха. Приемной частью прибора является обезжиренный в эфире или спирте человеческий волос или специальная синтетическая пленка, которые через блок соединены с легкой стрелкой-указателем. При уменьшении относительной влажности приемная часть укорачивается, а при увеличении — удлиняется. Стрелка-указатель в соответствии с этими изменениями перемещается вдоль шкалы, на которой нанесены деления от 0 до 100, указывающие процент относительной влажности.

Гигрометр является единственным прибором для определения влажности при отрицательных температурах.

Точность показаний гигрометра очень мала. Ошибки измерений могут доходить до 5%.

Гигрограф — самопишущий прибор для непрерывной регистрации относительной влажности воздуха.

Приемная часть гигрографа состоит из пучка обезжиренных человеческих волос или синтетической пленочной мембраны. Посредством системы передаточных рычагов изменения размеров пучка волос или мембраны передаются на перо регистрирующей части прибора. Перо записывает на бумажной ленте, надетой на вращающийся барабан, кривую изменения влажности во времени.

Недостаток этого прибора тот же, что и у гигрометра (точность показаний не превышает 5%).

Для измерений скорости движения воздуха применяются анемометры различных конструкций.

Крыльчатый и чашечный анемометры — приборы для измерения скорости движения воздушного потока. У чашечного анемометра на оси насажена крестовина с полыми полусферами, у крыльчатого — вертушка мельничного типа из толстой алюминиевой фольги. Под действием воздушного потока воспринимающая часть прибора начинает вращаться. Это вращение при включенной передаче через систему губчатых колес приводит в движение стрелки счетчиков оборотов. Передача включается и выключается рычажком, расположенным на боковой части корпуса анемометра.

Скорость движения воздушного потока пропорциональна показаниям счетчика, которые характеризуют длину пути, пройденного потоком воздуха мимо прибора за определенное время.

Начинают измерения с записи показаний всех грех циферблатов анемометра (четырехзначная цифра). Одновременно с включением рычажка анемометра включается секундомер. По истечении 100 с (для удобства расчетов) анемометр пык-лючается и снова записываются его показания. Разница между показаниями до и после опыта, деленная на время, дает скорость воздушного потока в делениях анемометра за секунду. Скорость (в м/с) определяется по специальному графику, отражающему индивидуальные качества данного прибора. Эти графики заполняются на заводах-изготовителях и прикладываются к каждому прибору.

Пределы измерений: для чашечного анемометра — от 1 до 20 м/с и для крыльчатого — от 0,3 до 5 м/с. Замер скоростей выше указанных пределов недопустим, ибо в этих случаях могут деформироваться воспринимающие части приборов.

Индукционный анемометр — прибор, дающий возможность измерять мгновенные скорости движения воздушного потока. Индукционный анемометр относится к категории электрических анемометров.

Действие анемометра основано на принципе измерения угловой скорости вращения трехчашечной метеорологической вертушки методом электрического индукционного тахометра.

Пределы измерения скорости движения воздушного потока — от 2 до 30 м/с.

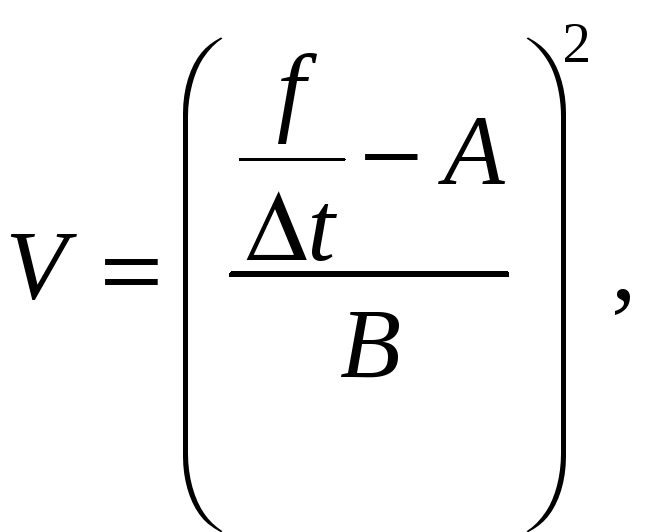

Кататермометр,

называемый еще тепловым анемометром,

применяется для измерений малых скоростей

движения воздуха (< 0,5 м/с). Этот

прибор представляет собой видоизмененный

термометр, который, кроме резервуара с

окрашенным спиртом, имеет внизу ц

вверху капиллярной трубки расширения.

На трубке нанесены штрихи, соответствующие

35— 38°С. Для подготовки кататермометра

к измерениям резервуар осторожно

нагревают в водяной «бане», чтобы спирт

заполнил около

![]() верхнего

расширения капиллярной трубки. При этом

следят, чтобы в капилляре не оставалось

пузырьков воздуха. Затем прибор

подвешивают на место измерения, вытерев

его досуха.

верхнего

расширения капиллярной трубки. При этом

следят, чтобы в капилляре не оставалось

пузырьков воздуха. Затем прибор

подвешивают на место измерения, вытерев

его досуха.

В воздушном потоке кататермометр постепенно остывает и столбик спирта опускается. По секундомеру отмечают время охлаждения кататермометра на участке от 38 до 35°С (в середине этого интервала находится температура 36,5). Таким образом, по существу прибором измеряется охлаждающая способность воздуха при температуре человеческого тела.

Скорость движения воздуха (в м/с) определяется по следующей формуле:

где

![]() охлаждающая

способность воздуха,

охлаждающая

способность воздуха,

![]()

F

— фактор

кататермометра, т. е. потеря тепла

прибором с каждого см2

его поверхности при охлаждении с 38

до 35°С,

![]() Фактор — величина постоянная для данного

прибора, определяется заводом-изготовителем

и наносится на верхней части прибора;

Фактор — величина постоянная для данного

прибора, определяется заводом-изготовителем

и наносится на верхней части прибора;

![]() — время опускания

столбика спирта на участке от

— время опускания

столбика спирта на участке от

38 до 35°С, с;

![]() — разность между

средней температурой интервала

кататермометра и температурой воздуха

(36,5 —

t);

— разность между

средней температурой интервала

кататермометра и температурой воздуха

(36,5 —

t);

А и

В

—

постоянные, значения которых: А

= 0,2

и В=0,4 (при

![]() ).

).

Особую группу представляют аэродинамические анемометры, действующие по принципу трубки Пито (подробное описание см. в пособии к лабораторной работе № 8 «Исследование промышленной вентиляции»).

Для измерения давления воздуха применяются различного рода барометры.

Ртутный барометр, принцип устройства которого основан на опыте Торичелли. Барометр представляет собой два сообщающихся сосуда, наполненных ртутью. Один из этих сосудов— длинная (более 900 мм) стеклянная трубка с запаянным верхним концом, не содержащая внутри воздуха, другой сосуд — короткий и обязательно открытый.

Большая трубка градуируется в миллиметрах (а при надобности и в долях миллиметра), по положению ртути в ней можно судить о давлении воздуха.

Наиболее распространенным прибором является металлический барометр (анероид). Устройство его основано на использовании упругих деформаций приемника под влиянием изменений давления.

Приемное устройство (анероидная коробка) выполнено в виде плоской металлической цилиндрической коробки с гофрированными крышкой и дном. В коробке создано сильное разряжение, но она не сплющивается под действием внешнего давления, так как крышка оттягивается пружиной. При изменениях давления упругие деформации крышки через рычажную передачу в увеличенном масштабе передаются стрелке-указателю, которая перемещается вдоль шкалы, градуированной в единицах давления.

Ошибки измерений могут достигать 1 — 1,5%. Барограф — самопишущий прибор, непрерывно регистрирующий давление воздуха. Приемная часть барографа состоит из нескольких анероидных коробок, навинченных друг на друга в виде столбика. Схема передаточного и записывающего устройств мало чем отличается от подобного рода устройств термографа или гигрографа.