Туляремия. Клинические рекомендации

.pdf

Проект

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ТУЛЯРЕМИЯ

1. Содержание:

Соотношение кодов МКБ-10 и МКБ-9

Дата разработки протокола

Пользователи протокола

Категория пациентов

Шкала уровня доказательности

Определение

Классификация

Диагностика и лечение на амбулаторном уровне

Показания для госпитализации

Диагностика и лечение на этапе скорой неотложной помощи

Диагностик а и лечение на стационарном уровне

Медицинская реабилитация

Паллиативная помощь

Сокращения, используемые в протоколе

Список разработчиков протокола

Конфликта интересов

Список рецензентов

Список использованной литературы

2. Соотношение кодов МКБ-10 и МКБ-9:

|

МКБ-10 |

|

МКБ-9 |

Код |

Название |

Код |

Название |

А21.0 |

Язвенная (кожная) форма |

- |

- |

|

туляремии |

|

|

А21.1 |

Глазная (глазобубонная) форма |

- |

- |

А21.2 |

Легочная форма туляремии |

- |

- |

А21.3 |

Абдоминальная (кишечная) форма |

- |

- |

А21.7 |

Генерализованная форма |

- |

- |

|

туляремии |

|

|

А21.8 |

Другие формы туляремии |

- |

- |

А21.9 |

Туляремия неуточненная |

- |

- |

3.Дата разработки протокола: 2017 год.

4.Пользователи протокола: врачи скорой неотложной помощи, фельдшеры, врачи общей практики, терапевты, инфекционисты, пульмонологи, хирурги, офтальмологи, дерматовенерологи, анестезиологи-реаниматологи, организаторы здравоохранения.

5.Категория пациентов: взрослые, беременные.

6.Шкала уровня доказательности:

AВысококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию.

BВысококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию.

CКогортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+). Результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию.

DОписание серии случаев или неконтролируемое исследование или

мнение экспертов.

7.Определение [1-5]: Туляремия – это острое зоонозное природно-очаговое инфекционное заболевание характеризующееся многообразием путей заражения, соответственно механизму заражения развитием лихорадки, интоксикации, первичных очагов поражения на кожных покровах, конъюнктиве глаз, слизистой ротоглотки, в легких и кишечнике сопровождающихся развитием региональных лимфаденитов и различной степени генерализации процесса (гематогенная диссеминация).

8.Классификация [6- 18]:

Классификация клинико-патогенетическая [18]: Первично-очаговые формы:

Язвенная (син. кожная, кожно-бубонная);

Бубонная;

Ангинозная (ангинозно-бубонная, ротоглоточная, фарингеальная);

Коньюнктивальная (син. глазная, глазо-бубонная);

Легочная (син. пневмоническая);

Абдоминальная (син. кишечная);

Смешанная.

Генерализованные формы:

Первично-генерализованная (син. лихорадочная, первично-септическая, тифоидная);

Вторично-генерализованная.

Вторично-очаговые формы (развитие вторично-очаговых форм нехарактерно для штаммов туляремии, циркулирующих в Евразии (тип B или holarctica), такое течение характерно для штаммов циркулирующих в Северной Америке

(тип А или tularensis)).

Ангинозная;

Бубонная;

Пневмоническая;

Абдоминальная (кишечная);

Менингоэнцефалитическая;

Смешанная;

Вторично-септическая.

Примечание: в скобках указаны синонимы клинических форм, встречающиеся в литературе.

Классификация клинических форм туляремии основана на патогенезе заболевания с учетом механизма и пути передачи инфекции (Таблица 1):

первично-очаговые формы протекают как регионарная инфекция (воспалительный процесс) в месте внедрения возбудителя (входных ворот);

первично-генерализованная форма – протекает в виде генерализованной инфекции (бактериемии) без эпизода первично-очаговых проявлений, когда возбудитель сразу попадает в кровь (при массивном инфицировании и/или иммунодефицитном состоянии);

вторичная генерализация – в виде генерализованной инфекции (бактериемии) развивается на фоне любой из первично-очаговых форм;

вторично-очаговые формы развиваются вслед за и как результат генерализации инфекции с формированием вторичных очагов в органах и тканях.

Таблица 1. Клинико-патогенетическая классификация туляремии [18]:

Группы клинических |

Первично- |

|

|

Вторично- |

|

|

форм |

очаговые (с |

|

Генерализован |

очаговые (с |

Особенности |

|

региональными |

|

-ные |

региональными |

Заражения |

|

лимфаденитами) |

|

|

проявлениями) |

|

Кожа |

Язвенная |

|

|

|

|

|

(кожно-бубонная), |

|

Штаммы |

|

|

|

Бубонная |

|

|

циркулирующие в |

|

Конъюнктива |

Глазная |

|

|

Евразии (тип В или |

|

глаз |

(глазо-бубонная) |

|

Вторично- |

подвиды holarctica и |

Входные |

Слизистая |

|

|

генерализован- |

mediasiatica) не |

|

дыхательных |

Легочная |

|

ная |

вызывают вторично |

|

путей |

|

|

|

очаговых поражений |

ворота |

Слизистая |

Ангинозная |

|

|

|

|

ротоглотки |

|

|

|

|

|

Слизистая |

Абдоминальная |

|

|

Вторично очаговые |

инфекции |

полости рта и |

(кишечная) |

|

|

формы характерны |

|

ЖКТ |

|

|

|

для штаммов |

|

Неизвестны |

Не проявляется |

|

Первично- |

циркулирующих в |

|

(иммунодепресс |

|

|

генерализован |

Северной Америке |

|

ия) |

|

|

ная |

(тип А или подвид |

|

|

|

|

|

tularensis) |

Клинические |

Инкубация |

Начальный |

Разгара |

Обострений и |

|

периоды |

|

(1-5 дни) |

|

|

осложнений |

Фазы |

Внедрения |

Первично- |

|

Генерализации |

Вторично-очаговых |

инфекционног |

(первичной |

очаговых |

|

(гематогенной |

(и региональных) |

о процесса |

адаптации) |

(и региональных) |

диссеминации) |

проявлений |

|

|

|

проявлений |

|

|

|

9. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ [19-23]:

1) Диагностические критерии [19]: Жалобы и анамнез:

Инкубационный период при туляремии длится в среднем 3 — 7 дней, но может удлиняться до 2 — 3 недель.

Для всех форм туляремии характерно повышение температуры и симптомы интоксикации разной степени выраженности.

острое начало заболевания;

повышение температуры тела;

головная боль;

общая слабость;

отсутствие аппетита.

При развитии очаговых форм присоединяются клинические симптомы поражения соответствующих органов и систем, которые носят неспецифический характер. Поэтому диагностика предположительного случая, основанная на клинических проявлениях туляремии затруднена.

Для подтверждения подозрения на туляремию необходимо наличие соответствующего эпидемиологического анамнеза – пребывание или проживание на эндемичной территории (для родного очага) туляремии в течение максимального инкубационного периода (трех недель) перед заболеванием.

Стандартное определение случая туляремии [20]:

Предположительный диагноз (случай) язвенной (кожной, язвенно-бубонной) и бубонной форм туляремии ставится при:

проживании или пребывании на территории природного очага туляремии (эндемичной зоне) в течение трех недель до заболевания;

наличии острого заболевания, сопровождающегося лихорадкой и интоксикацией, с одним или обоими из следующих синдромов:

Бубон (лимфаденит без периаденита) в одной из групп периферических лимфоузлов, характеризующийся как минимум тремя из следующих признаков:

−увеличение отдельного лимфоузла (лимфоузлов);

−умеренная болезненность;

−мягко-эластическая консистенция;

−подвижность при пальпации.

Первичный кожный аффект, болезненный, находящийся на одном из следующих этапов развития:

−папула;

−везикула;

−пустула (гнойная);

− язва (глубокая, сочная, с гнойно-геморрагическим отделяемым, на инфильтрированном основании, окруженная венчиком гиперемии).

Предположительный диагноз (случай) глазной (глазо-бубонной) формы туляремии ставится при:

проживании или пребывании на территории природного очага туляремии (эндемичной зоне) в течение трех недель до заболевания;

наличии острого заболевания, сопровождающегося лихорадкой и интоксикацией, с первичным аффектом на конъюнктиве (в виде папулы – пустулы – язвочки), выраженного конъюнктивита, одностороннего отека лица, периорбитального отека и регионального шейного (подчелюстного) лимфаденита, характеризующегося всеми свойствами туляремийного лимфаденита.

Предположительный диагноз (случай) ангинозной (ангинозно-бубонной) формы туляремии ставится при:

проживании или пребывании на территории природного очага туляремии (эндемичной зоне) в течение трех недель до заболевания;

наличии острого заболевания, сопровождающегося лихорадкой и интоксикацией, с первичным аффектом, проявляющимся выраженной односторонней гнойнонекротической ангиной и регионального шейного (подчелюстного) или заглоточного лимфаденита, характеризующимися всеми свойствами туляремийного бубона [21].

Предположительный диагноз (случай) легочной (пневмонической) формы туляремии ставится при:

проживании или пребывании на территории природного очага туляремии (эндемичной зоне) в течение трех недель до заболевания;

наличии острого тяжелого заболевания без альтернативного диагноза, сопровождающегося лихорадкой, увеличением печени и/или селезенки и увеличением (на рентггенограмме) прикорневых, паратрахеальных или медиастенальных лимфоузлов [21].

Предположительный диагноз (случай) абдоминальной (кишечной) формы туляремии ставится при:

проживании или пребывании на территории природного очага туляремии (эндемичной зоне) в течение трех недель до заболевания;

наличии острого тяжелого заболевания, сопровождающегося лихорадкой, увеличением печени и/или селезенки и болями в области мезентериальных лимфоузлов (правая подвздошная область).

Вероятный диагноз (случай) для всех форм туляремии ставится при соответствии определению предположительного случая и наличия как минимум одного из следующего [20]:

употребление сырого мяса животных, возможных носителей туляремии;

употребление сырой воды из ручьев, колодцев, других открытых водоисточников;

участие в сельскохозяйственных работах, связанных с сеном, соломой;

укус клещей, или других кровососущих насекомых;

охота, добыча и разделка диких и сельскохозяйственных животных, возможных носителей туляремии;

прямой или опосредованный контакт с животными, возможными носителями туляремии;

эпидемиологическая связь с подтвержденным случаем туляремии;

менее чем четырехкратное увеличение титра антител к F. tularensis в сыворотке крови;

положительная кожная аллергическая проба у не привитых лиц.

Подтвержденный диагноз (случай) для всех форм туляремии ставится при наличии как минимум одного из нижеследующего [20]:

выделение культуры Francisella tularensis из отделяемого кожного аффекта, содержимого лимфоузлов, мокроты, мазков с конъюнктивы, из ротоглотки, испражнений или крови;

положительный результат ПЦР при исследовании материала от больного;

обнаружение IgM или нарастание титра IgG к F. tularensis в ИФА [23];

четырехкратное нарастание титров антител к F. tularensis в

агглютинационных тестах при исследовании парных сывороток;

подтверждение однократного положительного результата в

агглютинационном тесте другим подтверждающим тестом.

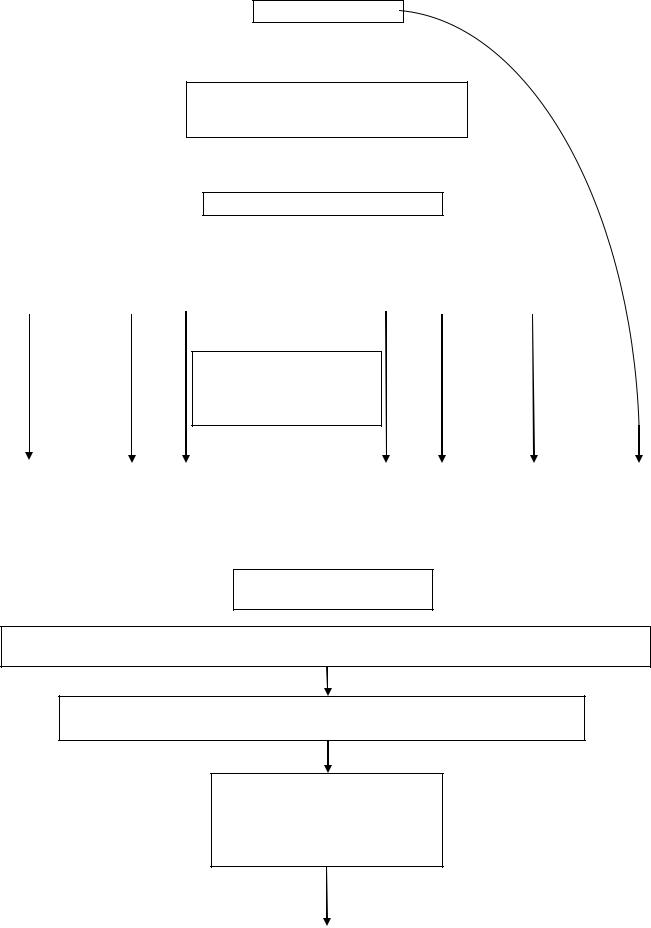

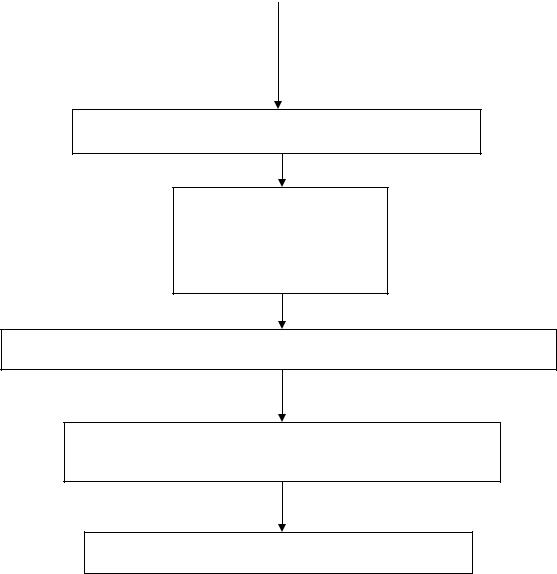

Алгоритм диагностики туляремии [24]:

острая лихорадка

+

проживание или пребывание

вприродном очаге туляремии

втечение трех недель до заболевания

+

один из следующих синдромов

ПКА |

|

|

|

Конъюнктивит |

|

Ангина |

|

Легочный |

|

Абдоминальный |

+ |

|

|

|

+ |

|

+ |

|

синдром + |

|

синдром + |

Лимфаденит |

|

Лимфаденит |

|

Лимфаденит |

|

Лимфаденит |

|

Медиастинит |

|

Мезаденит |

положительный результат: выделение культуры

ПЦР ИФА РИФ на антиген

отделяемое |

|

|

|

мазок с |

|

мазок из |

|

|

|

|

|

|

ПКА |

|

|

|

конъюнктивы |

|

зева |

|

|

|

|

|

|

пунктат |

|

пунктат |

|

пунктат |

|

пунктат |

|

|

|

|

|

|

лимфаденита |

|

лимфаденита |

|

лимфаденита |

|

лимфаденита |

|

мокрота |

|

кал |

|

|

кровь |

|

кровь |

|

кровь |

|

кровь |

|

кровь |

|

кровь |

|

кровь |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IgM к Fr. tularensis

в сыворотке крови в ИФА

выявленные ведущие синдромы должны исследоваться на все возможные потенциальные патогены, которые могут обусловить данные синдромы в этот сезон в этом регионе

При наличии хотя бы одного положительного результата выставляется:

Туляремия подтвержденный диагноз

IgG к Fr. tularensis

в сыворотке крови в ИФА; положительный результат в агглютинационном серологическом тесте

повторить исследование во второй, парной сыворотке, взятой через 7-10-14 дней после первой

увеличение показателей

IgG к Fr. tularensis;

нарастание титра антител

в4 и более раз

вагглютинационном серологическом тесте

При наличии нарастания титра антител в парных сыворотках выставляется:

Туляремия подтвержденный диагноз

При отсутствии положительных подтверждающих тестов и подтверждения альтернативных диагнозов, остается

Туляремия вероятный диагноз

При подтверждении альтернативного диагноза, диагноз соответственно меняется

3) Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований:

|

|

|

|

|

|

|

|

Заболевание |

|

Сходные симптомы |

|

Отличительные |

|

Лабораторные тесты |

|

|

|

|

|

симптомы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Чума |

|

Лихорадка, |

|

Характерно |

|

Выделение культуры, |

|

|

|

интоксикация, бубоны |

|

развитие ИТШ и |

|

ПЦР, ИФА на антиген, |

|

|

|

(региональные |

|

ДВС, |

|

ИФА на нтитела (IgM), |

|

|

|

лимфадениты), кожные |

|

лимфаденитов с |

|

РПГАнарастание титра |

|

|

|

аффекты (язвы), ангины, |

|

периаденитом, |

|

в парных сыворотках |

|

|

|

пневмонии. |

|

нет поражения |

|

или подтвержденная в |

|

|

|

|

|

конъюнктивы |

|

РТПГА, РНАг, РНАт |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Листериоз |

|

Лихорадка, |

|

Клинически |

|

Выделение культуры, |

|

|

|

интоксикация, |

|

дифференцировать |

|

ПЦР, IgM или |

|

|

|

региональные |

|

сложно. |

|

нарастание уровня IgG к |

|

|

|

лимфадениты, кожные |

|

Типичен |

|

листериям в ИФА, РПГА |

|

|

|

аффекты, ангины, |

|

гепатолиенальный |

|

1:200 и выше или |

|

|

|

конъюнктивиты, |

|

синдром, может |

|

нарастание титра в |

|

|

|

пневмонии. |

|

быть папулезно- |

|

парных сыворотках. |

|

|

|

|

|

пустулезная сыпь. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пастереллез |

|

Лихорадка, |

|

Клинически |

|

Выделение культуры, |

|

|

|

интоксикация, |

|

дифференцировать |

|

ПЦР, IgM или |

|

|

|

региональные |

|

сложно. |

|

нарастание уровня IgG к |

|

|

|

лимфадениты, кожные |

|

Типичен |

|

листериям в ИФА, РПГА |

|

|

|

аффекты, ангины, |

|

гепатолиенальный |

|

1:200 и выше или |

|

|

|

пневмонии. |

|

синдром, отек |

|

нарастание титра в |

|

|

|

|

|

вокруг бубона. |

|

парных сыворотках. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Иерсиниозы |

|

Лихорадка, |

|

Гепатолиенальный |

|

Отсутствие |

|

|

|

интоксикация, |

|

синдром |

|

нейтрофильного |

|

|

|

региональные |

|

полиаденопатия, |

|

лейкоцитоза в крови. |

|

|

|

лимфадениты, ангины, |

|

сыпи, |

|

Выделение культуры, |

|

|

|

пневмонии. |

|

полиочаговость |

|

ПЦР, IgM или |

|

|

|

|

|

|

|

нарастание уровня IgG к |

|

|

|

|

|

|

|

иерсиниям в ИФА, |

|

|

|

|

|

|

|

РПГА. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Лихорадка Ку |

|

Лихорадка, |

|

Нет региональных |

|

Выделение культуры, |

|

|

|

интоксикация, |

|

лимфаденитов, |

|

ПЦР, IgM или |

|

|

|

пневмонии |

|

кожных аффектов, |

|

нарастание уровня IgG к |

|

|

|

|

|

ангин, |

|

возбудителям в ИФА, |

|

|

|

|

|

конъюнктивита, |

|

РНИФ. |

|

|

|

|

|

абдоминального |

|

|

|

|

|

|

|

синдрома. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Конъюнктивиты |

|

Конъюнктивит |

|

Нет лихорадки, |

|

Выделение |

культуры, |

другой этиологии |

|

|

|

интоксикации, |

|

ПЦР, ИФА, РНИФ. |

|

|

|

|

|

регионального |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|