Баздырев Г.И., Лошаков В.Г., Пупонин А.И. Земледелие (2000)

.pdf

процессе, что позволяет в 2—3 раза уменьшить число проходов техники по полю и заметно снизить уплотнение почвы.

Важным приемом, снижающим уплотнение почвы, является замена глубоких обработок поверхностными и мелкими благодаря использованию широкозахватных высокопроизводительных агрегатов на слабозасоренных полях. Например, в условиях степной зоны зяблевую вспашку под ранние яровые зерновые культуры заменяют плоскорезной обработкой с помощью широкозахватных аг- регатовтипаКПШ-9,КПШ-5,КПШ-11.

Разуплотнение почвы с помощью механической обработки достигается разноглубинной обработкой почвы в севообороте; комбинированной, включающей сочетание отвальной с безотвальной обработок; плоскорезной, дисковой, чизельной и др. Такие системы обработки уменьшают нагрузку на почву и площадь уплотнения на 30-40 %.

Эффективным приемом разуплотнения почвы подпахотных слоев является периодическое (один раз в 3—4 года) ее чизелевание на глубину 30—40 см.

Глубокое чизелевание разрушает плужную подошву, разрыхляет уплотненные подпахотные слои почвы, улучшая их водо- и воздухопроницаемость. Для глубокого рыхления почвы используют чизельные глубокорыхлители ПЧ-2,5, ПЧ-4,5, плуги-рыхлители ПРПВ-5-50, орудия для безотвальной обработки типа параплау, плоскорезы-глубокорыхлители, плуги с вырезными корпусами.

Наибольшая эффективность глубокого подпахотного рыхления достигается при возделывании пропашных культур: картофеля, кукурузы, сахарной свеклы и других, а также озимых культур. Урожайность пропашных культур при этом повышается на 15—20 %. Приемы глубокого рыхления проводят и в системе контурно-мели- оративного земледелия. На почвах, подверженных водной эрозии, глубокое рыхление их поперек склона способствует переводу поверхностного стока воды во внутрипочвенный, увеличивая влагозапасы и снижая смыв почвы.

Г л а в а 4 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОД ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

4.1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Обработку почвы выполняют с помощью целого ряда приемов как основной, так и мелкой и поверхностной обработок, способствующих регулированию почвенного режима и благоприятному возделыванию сельскохозяйственных культур. В каждом отдельно взятом приеме обработки почвы выполняется одна или несколько технологических операций. Например, в процессе чизелевания выполняются рыхление, крошение и частичное перемешивание по-

чвы. Однако один прием не решает всех задач, возлагаемых на обработку. Поэтому все приемы обработки почвы при возделывании культуры объединяют в группы, системы.

Подсистемойобработкипочвыпонимаютсовокупностьнаучно обоснованных приемов обработки почвы, последовательно выполняемых при возделывании культуры или в паровом поле севооборота для создания оптимальных почвенных условий жизни культурных растений. В зависимости от назначения, глубины воздействия и времени выполнения обработки подразделяют на основную, предпосевную и послепосевную (по уходу за культурой).

Системой обработки почвы регулируют почвенные режимы (водный, воздушный, тепловой и питательный), фитосанитарное состояние, увеличивают мощность пахотного слоя, предупреждают эрозионные процессы, а в целом повышают плодородие почвы и уровень урожайности.

Система обработки почвы видоизменяется в зависимости отландшафтных условий (тип почвы, уклон поля, климат), засоренности полей, состояния почвы, вида предшественника и биологических особенностей культуры.

В настоящее время применяют следующие системы механической обработки почвы.

С и с т е м а о б р а б о т к и под я р о в ы е к у л ь т у р ы . В зависимости от предшественника эта система включает обработку полей из-под однолетних непропашных культур сплошного посева, пропашных культур, сеяных многолетних трав, чистых или кулисных паров, обработку почвы под промежуточные посевы и после их уборки.

С и с т е м а о б р а б о т к и п о ч в ы под о з и м ы е культуры. Она включает обработку чистых (кулисных) и занятых паров и обработку после непаровых предшественников.

Системы обработки под отдельные культуры объединяют в более крупные единицы — технологические комплексы или системы обработки почвы в севообороте. По способу основной обработки почвы под отдельные культуры системы подразделяют на отвальную, безотвальную, совмещенную, минимальную и др. Комбинированные системы включают два или более способа обработки. Например, если в севообороте применяют отвальную и чизельную обработки, но преобладает отвальная, то и систему называют отвальночизельной. Если плоскорезная обработка почвы преобладает в севообороте и чередуется с отвальной, то систему следует называть плоскорезно-отвальной.

Все системы обработки почвы под отдельные культуры неразрывно связаны в севообороте между собой. В севообороте применяют научно обоснованное сочетание глубоких и мелких, отвальных и безотвальных и других обработок в каждом поле, под ту или иную культуру. С учетом уровня плодородия, засоренности поля и других условий выявляют возможность сокращения глубины основных об-

302

303

работок или при проявлении эрозии применяют почвозащитную обработку.

Существенным признаком является глубина обработки, от которой зависят заделка удобрений, семян и вегетативных органов размножения сорняков, а также качество крошения. По этому признаку различают поверхностную обработку почвы на глубину до 8 см; мелкую обработку на глубину от 8 до 1 б см; обычную (среднюю) обработку на глубину от 16 до 24 см; глубокую обработку почвы на глубину от 24 до 40 см. Свыше 40 см обработку относят к плантажной.

4.2.ЗЯБЛЕВАЯОБРАБОТКАПОЧВЫ

Система обработки почвы под яровые культуры включает летнеосеннюю (зяблевую), весеннюю, или предпосевную и послепосевную обработки. Обработку почвы в летне-осенний период под посев яровых культур следующего года называют зяблевой. Она может включать один или несколько приемов, выполняемых в определенной последовательности. Применяемые приемы зяблевой обработки зависят от почвенно-климатических условий: типа почвы, увлажненности зоны, гранулометрического состава почвы, мощности пахотного слоя, проявления эрозии, а также реакции культур на глубину обработки. Наряду с этим зяблевую обработку определяют предшественники, количество и видовой состав сорняков и другие условия.

Рассмотрим наиболее распространенные варианты зяблевой обработки применительно к зональным условиям.

Нечерноземная зона. 1. Послеуборочное лущение жнивья и зяблевая вспашка. 2. Зяблевая вспашка без предварительного лущения с последующими поверхностными обработками. 3. Послеуборочное лущение жнивья и безотвальное, чизельное рыхление. 4. Мелкое рыхление почвы без вспашки дисковыми, лемешными и другими орудиями.

Центрально-Черноземная зона, лесостепная зона Поволжья, Се-

верный Кавказ, Западная Сибирь. 1. Ранняя зяблевая вспашка с последующими поверхностными обработками. 2. Дисковое, лемешное лущение и поздняя зяблевая вспашка. 3. Послеуборочное безотвальное глубокое рыхление плоскорезами-глубокорыхлителями, плугами типа параплау, со стойками СибИМЭ и последующие мелкие плоскорезные обработки. 4. Отвальная или безотвальная обработка с поделкой водозадерживающего микрорельефа.

Лесостепные и степные районы, подверженные ветровой эрозии.

1...xxvwПослеуборочная.^wpuMHaa мелкая плоскорезная обработка и глубокое осеннее рыхление гаюскорс езами--глубокооыхлитрпспимглубокорыхлителями. 2о. Пттосле-

уборочное поверхностное рыхление игольчатыми боронами и осеннее глубокое рыхление гагоскорезами-глубокорыхлителями.

3.Послеуборочное мелкое плоскорезное 2—3-кратное рыхление.

Вувлажненных районах зяблевую вспашку можно заменять мел-

304

кой дисковой обработкой или рыхлением с помощью паровых культиваторов типа КПЭ-3,8, а в районах ветровой эрозии ее можно не проводить или перенести на весенний период. На склоновых землях зяблевую обработку сочетают со щелеванием, поделкой водозадерживающих преград (гребней, лунок, ячеек, перемычек и др.) для борьбы с водной эрозией.

Зяблевая обработка направлена на устранение факторов, лимитирующих урожайность культур применительно к конкретным ландшафтным условиям. Она изменяет строение почвы и создает благоприятные условия для накопления влаги осенних и весенних осадков в почвенном профиле.

Спомощью зяблевой вспашки в почву заделывают органические

иминеральные удобрения, известь, гипс, растительные остатки, в результате чего они включаются в круговорот веществ.

Улучшение аэрации почвы создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, накопления доступных растениям питательных веществ.

После уборки хлебов на поверхности почвы накапливается значительное количество семян малолетних сорняков и в то же время создаются благоприятные условия для роста вегетирующих. Послеуборочное лущение, обеспечивая заделку семян сорняков во влажные слои почвы, измельчает вегетативные органы размножения многолетних, что стимулирует их к прорастанию. Проведение последующей зяблевой вспашки позволяет ликвидировать повышенную засоренность полей.

Стерня и растительные остатки, а также вегетирующие сорняки служат местом перезимовки и обитания злаковых тлей, мух, хлебных пьявиц, телиоспор бурой и линейной ржавчины. Проведенные лущение стерни, вспашка плугом с предплужником в системе зяблевой обработки — эффективное средство уничтожения сорняков, инфекций, болезней и вредных насекомых.

Своевременно выполненная зяблевая обработка уменьшает иссушение почвы после уборки раносозревающих зерновых культур и препятствует ее чрезмерному переуплотнению. Почва, лишенная растительного покрова, испаряет в сухую погоду ежедневно до 40 т воды с 1 га. Поэтому одна из основных задач зяблевой обработки — не допустить иссушения почвы. В районах умеренного увлажнения этого достигают немедленным послеуборочным лущением жнивья или вспашкой, а в засушливых степных районах — поверхностным рыхлением почвы игольчатыми боронами или мелкой плоскорезной обработкой с оставлением стерни на поверхности поля. Вспашка или другая обработка иссушенной почвы приводит к образованию большого количества глыб, некачественной обработке и требует больших энергетических затрат.

Глубину и количество обработок устанавливают в зависимости от зональных особенностей, требований культуры, мощности слоя, типа почвы и засоренности поля. На дерново-подзолистых почвах в

305

увлажненных районах лущение проводят чаще всего на глубину до 5—6 см, вспашку — на 20—22 см, на черноземах и каштановых почвах — на 6—8 см, а вспашку, например, под пропашные — на 28— 32 см. Если в севообороте под предшествующие культуры была проведена глубокая вспашка и засоренность поля небольшая, то повторно глубокую обработку осуществляют через 2—3 года.

В засушливых районах зяблевая обработка почвы направлена на сохранение влаги, в северо-западных и западных — на устранение избыточного увлажнения. Наряду с этим она имеет большое орга- низационно-экономическое значение, так как уменьшает напряженность работ в весенний период и обеспечивает более качественную предпосевную обработку почвы и посев в лучшие агротехнические сроки. Особую роль в повышении плодородия слабоокультуренных почв играет углубление пахотного слоя, проводимое в системе зяблевой обработки почвы.

Лучшими периодами зяблевой обработки почв среднего и тяжелого гранулометрического состава являются лето и осень предшествующего посеву года, так как в это время полнее используются атмосферные осадки. В первую очередь обрабатывают засоренные поля и почвы тяжелого гранулометрического состава. При поздних же сроках обработки и переувлажнении почва плохо крошится и быстро уплотняется. Почвы легкого гранулометрического состава обрабатывают в более поздние осенние сроки, так как повышенная аэрация их ускоряет разложение органического вещества и вымывание элементов питания.

В зависимости от предшественников, степени засоренности поля и технологических свойств почвы различают следующие виды зяблевой обработки: после однолетних культур сплошного посева, после пропашных культур, после сеяных многолетних трав, полупаровую обработку почвы.

4.3. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОСЛЕ ОДНОЛЕТНИХ КУЛЬТУР СПЛОШНОГОПОСЕВА

Однолетние культуры сплошного посева (озимая рожь, озимая пшеница, ячмень, горох и др.) имеют ранние сроки уборки и рано освобождают поле. Лишение растительного покрова приводит к сильному иссушению почвы и значительным потерям влаги на испарение. Этому способствуют и вегетирующие после уборки культур сорняки. Сильное уплотнение почвы происходит при ее иссушении, а также под действием ходовых систем тяжелой уборочной техники, что затрудняет ее качественную обработку.

Выпадающие осенние осадки плохо поглощаются уплотненной почвой, зачастую подвергаются поверхностному стоку и в дальнейшем не используются.

Оставшиеся на поле после уборки хлебов семена сорняков, стерня (жнивье) и вегетирующие сорняки служат местом обитания и пе-

резимовки многих вредных насекомых и возбудителей болезней (злаковых мух, личинок, куколок, спор грибов и др.) и создают очаги инфекции для заражения будущих посевов.

Вэтих условиях главная задача обработки почвы — не допустить иссушения почвы, уничтожить вегетирующие сорняки и заделать во влажный слой осыпавшиеся семена сорняков.

На почвах, не подверженных эрозии, а также в районах с продолжительным теплым послеуборочным периодом первым приемом зяблевой обработки будет лущение стерни. Его проводят сразу после уборки культуры или одновременно с ней.

При лущении подрезаются вегетирующие сорняки, заделываются в почву семена сорняков и создаются благоприятные условия для их прорастания.

Всеверо-западных и восточных районах Сибири с коротким послеуборочным периодом лущение малоэффективно, и его не проводят, так как это не позволяет своевременно выполнить зяблевую вспашку.

Следует отметить, что при лущении жнивья уничтожаются не только сорняки, но и паразитирующие на них вредители и возбудители болезней. Наряду с этим создание мульчирующего слоя из почвы и стерни при лущении сохраняет почвенную влагу от испарения и снижает удельное сопротивление при последующей вспашке на 25-34%.

Встепных районах, подверженных ветровой эрозии, вместо лущения проводят рыхление почвы игольчатыми боронами типа БИГ-ЗА или культиваторами-плоскорезами КПШ-5, КПШ-9 на 10—12 см, которые хорошо подрезают многолетние сорняки и оставляют стерню на поверхности поля. При отрастании сорняков плоскорезную обработку повторяют. Такая обработка препятствует иссушению почвы и позволяет более эффективно бороться с сорняками.

Глубина лущения зависит от типа засоренности поля, плотности почвы, ее влажности в момент обработки. В увлажненных районах при засоренности малолетними сорняками глубина лущения составляет 5—6 см, а в засушливых ее увеличивают до 6—8 см. При высокой (более 15 см) стерне из-за полегания хлебов глубину лущения увеличивают до 10—12 см.

Для лущения используютдисковые лущильники ЛДГ-5А, ЛДГ10А, ЛДГ-15 А, а на тяжелых почвах — тяжелые дисковые бороны БДТ- 3, БДТ-7, БДТ-10. Вцелях лучшего рыхления почвы и заглубления рабочих органов угол атаки у дисковых лущильников увеличивают до 30—35°. Лучшее качество обработки обеспечивается при совпадении направления лущения с направлением вспашки.

Поля, засоренные корневищными сорняками, лущат дисковыми лущильниками на глубину залегания корневищ вдоль и поперек участка: первый раз на 6—8 см, второй — на 8—10 см. Вторичное лущение проводят при массовом появлении проростков сорняков.

306

307

Измельчение на отрезки корневищ многолетних сорняков стимулирует их прорастание и истощение запасных питательных веществ, так как у них отсутствует корневая система. При появлении молодых побегов (шилец) сорняков проводят вспашку плугами с предплужниками.

На тяжелоуплотненных почвах дисковые лущильники плохо заглубляются и не полностью разрезают глубокозалегаемые корневища таких сорняков, как острец, свинорой. Поэтому первое лущение проводят лемешными лущильниками на глубину 12—14 см для извлечения корневищ на поверхность поля. Его можно заменить и мелкой вспашкой.

Вторичное лущение выполняют дисковыми орудиями, которые хорошо измельчают корневища сорняков. Для этих целей используют и тяжелые дисковые бороны. После появления проростков сорняков проводят вспашку.

Корнеотпрысковые сорняки (осот, молокан) имеют глубокое залегание корневых отпрысков. Поэтому для борьбы с ними почву обрабатывают лемешными лущильниками типа ППЛ-5-25, ППЛ-10-25 на 14—16 см, которые хорошо подрезают корни на большую глубину. При сильном засорении почву повторно дискуют на меньшую глубину. Для уменьшения иссушения почвы, лучшего контакта с ней семян сорняков лущение проводят в агрегате с боронами, катками. Данные НПО «Подмосковье» свидетельствуют, что бодяк полевой при лущении на 10 см и вспашке на 20—22 см уничтожался на 77 %, а при лущении на глубину 14 см и вспашке на 20— 22 с м - н а 8 5 % .

При массовом появлении всходов сорняков проводят культурную вспашку плугами с предплужниками. Она позволяет заделать в почву сорняки, вносимые удобрения, мелиоранты и своевременно подготовить почву к раннему посеву яровых культур. Вспашку проводят также для придания почве пахотного слоя рыхлого комковатого состояния с целью накопления и сохранения воды осенних и зимних осадков в почве.

Сроки проведения зяблевой вспашки определяются временем уборки культур, продолжительностью теплого послеуборочного периода, увлажненностью почвы и периодом появления массовых всходов сорняков. В большинстве регионов страны эффективна ранняя зяблевая вспашка, при которой создаются благоприятные условия для разложения растительных остатков, органических удобрений и накопления доступных растениям питательных веществ. По обобщенным экспериментальным данным, ранним сроком зяблевой вспашки считается для северных и восточных областей периоддо 5 сентября, Центрального Нечерноземья, ЦЧЗ, Среднего Поволжья — до 20 сентября, в более южных регионах зяблевую обработку проводят и позднее.

* Послеуборочный период с положительной температурой выше 10 °С в большинстве перечисленных регионов длится более одного

308

месяца. Этого достаточно для эффективной борьбы с сорняками. Например, малолетние сорняки при наличии тепла и влаги прорастают через 15—20 дней, а многолетние — на 8—10 дней позднее. Это зачастую и определяет сроки зяблевой вспашки. В северных и севе- ро-западных районах, в Восточной Сибири и других регионах с коротким вегетационным периодом вспашку проводят сразу после уборки зерновых культур, без предварительного лущения. Лущение жнивья здесь малоэффективно.

Глубину осенней вспашки устанавливают в зависимости от мощности гумусового слоя, типа почвы, требований культуры, под которую обрабатывают почву, от видового состава сорняков.

На дерново-подзолистых и серых лесных почвах при наличии малолетних сорняков под яровые зерновые культуры пашут мелко — на 16—17 см, при засорении многолетними сорняками глубину вспашки увеличивают до 20—22 см, а под пропашные культуры на черноземных и серых лесных почвах пашут на глубину 28— 32 см.

Глубокие осенние обработки создают чрезмерную рыхлость почвы и вызывают ее переувлажнение, что приводит к запаздыванию с посевом ранних яровых зерновых культур и часто к снижению урожайности. Поэтому на почвах избыточного увлажнения зяблевую вспашку заменяют мелкой обработкой на глубину 10—12 смспомощью тяжелых дисковых борон, лемешных лущильников. Такая обработка эффективна под культуры позднего срока посева и пропашные культуры, под которые проводят весновспашку.

В районах достаточного увлажнения вспашку осуществляют без боронования, чтобы почвенные гребни лучше прогревались. Наоборот, в степных засушливых районах во избежание иссушения почвы пашут с одновременным выравниванием поверхности почвы боронами, катками. В зонах распространения ветровой эрозии (степные районы Западной Сибири, Нижнего Поволжья и др.) осеннюю обра-

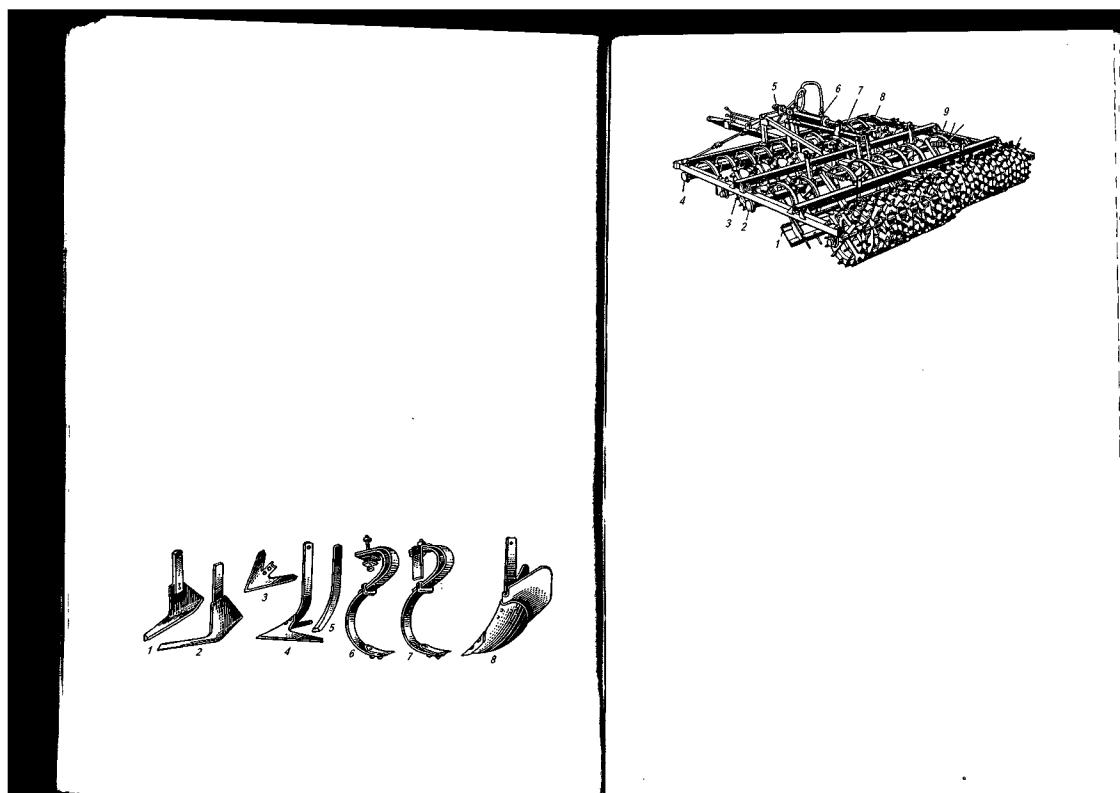

Рис 28. Усовершенствованная лапа подрезная ЛП-035 (стойка СибИМЭ):

1 — стойка; 2— накладка; 3 — лемех; 4— башмак; 5—пластина; 6 —упор; 7—доска

полевая

309

ботку проводят плоскорезами-глубокорыхлителями на 16—18 см с оставлением стерни на поверхности поля.

Под пропашные культуры и в чистых парах глубину обработки увеличивают до 25—27 см. Для этих целей используют и безотвальные плуги типа параплау, плуги, оборудованные стойками СибИМЭ (рис. 28).

Безотвальная обработка хорошо защищает почву от ветровой эрозии, уменьшает потери влаги на испарение, а также на 25—30 % снижает темпы минерализации органического вещества. Однако безотвальная обработка, например, обыкновенного тяжелосуглинистого чернозема приводит к увеличению засоренности посевов и снижению урожайности таких культур, как просо, горох, ячмень.

4.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ПРОПАШНЫХКУЛЬТУР

Пропашные культуры (сахарная свекла, картофель, кукуруза и др.) имеют поздние сроки уборки. Под эти культуры почву, как правило, обрабатывают глубоко. Поля, освободившиеся из-под пропашных культур, находятся в относительно чистом от сорняков состоянии по сравнению с культурами сплошного посева, почва достаточно рыхлая и имеет благоприятный питательный режим. Принимая во внимание поздние сроки уборки этих культур, осеннюю вспашку, например, после картофеля и корнеплодов заменяют лемешным лущением на 10—12 см (12—14 см) или безотвальным рыхлением.

Уплотненные колеи (дороги), образующиеся на поле при уборке урожая, дважды дискуют или запахивают.

На почвах тяжелого гранулометрического состава, а также при сильном засорении поля многолетними сорняками проводят вспашку плугами с предплужниками. После высокостебельных пропашных (кукурузы, подсолнечника, сорго и др.) на поле остаются грубые растительные остатки стеблей. Для их измельчения почву предварительно дискуют тяжелой дисковой бороной в 1—2 следа или применяют корнестеблеизмельчители, фрезерные культиваторы. Затем поле пашут плугами с предплужниками.

При повторном возделывании кукурузы на серых лесных, черноземных почвах глубину вспашки увеличивают до 23—25 см, что обеспечивает лучшую заделку растительных остатков. Вспашка хорошо уничтожает таких вредителей, как кукурузный мотылек, подсолнечниковая щитоноска и др.

На средне- и хорошоокультуренных почвах среднесуглинистого гранулометрического состава, а также на полях, слабо засоренных многолетними сорняками, вспашку под яровые зерновые культуры заменяют мелкой обработкой на 10— 12 см, используя дисковые лущильники, тяжелые бороны БДТ-3, БДТ-7, БДТ-10, паровые тяжелые культиваторы КПЭ-3,8, КТС-10-01, чизельные культиваторы КЧП-5,1.

Поверхностная или мелкая обработка после пропашных культур с помощью широкозахватных орудий уменьшает число проходов техники по полю, уплотнение почвы, позволяет на 3—5 дней раньше проводить весенние полевые работы под культуры раннего срока посева, а также провести посев в кратчайшие сроки.

При выборе приемов основной обработки почвы учитывают засоренность полей, тип почвы и проявление эрозии. Например, на легких почвах, подверженных ветровой эрозии, почву обрабатывают орудиями с плоскорежущими рабочими органами на глубину 12—14 см или оставляют поле без обработки. На тяжелых почвах глубину обработки увеличивают до 20—22 см. Для мелкой обработки используют культиваторы-плоскорезы КПШ-5, КПШ-9, КПШ-11,ОПТ-3-5.

На солонцовых уплотняющихся почвах и склоновых землях применяют более глубокое плоскорезное или чизельное рыхление на 25—27 см или плуги-рыхлители с наклонными стойками типа параплау, а также со стойками СибИМЭ. Глубокое рыхление увеличивает водопроницаемость почвы и способствует накоплению воды в почве. Поля, сильно засоренные овсюгом, для провоцирования его всходов предварительно обрабатывают игольчатыми орудиями БИГ-ЗА,БМШ-15,БМШ-20.

4.5. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОСЛЕ СЕЯНЫХ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Почва после многолетних трав (клевер, люцерна, овсяница и др.) по своим агрофизическим и биологическим свойствам отличается от почв из-под однолетних культур.

Верхний слой почвы, обильно пронизанный корнями, хорошо оструктурен и обладает повышенной связностью. Зачастую поля из-под многолетних трав засорены многолетними сорняками, а дернина способна к отрастанию. Поэтому главными задачами обработки таких полей являются лишение жизнеспособности дернины, улучшение аэрации почвы и создание благоприятных условий для

ееразложения.

Врайонах с коротким вегетационным периодом поля после многолетних трав пашут плугами с предплужниками. Чтобы дернина хорошо засыпалась рыхлой почвой, предплужник устанавливают на большую глубину (до 12—14 см). Качественная заделка дернины достигается при глубине вспашки дерново-подзолистых почв не менее 20—22 см, черноземных — 25—27 см. Во избежание сильного иссушения почвы и ускорения разложения дернины сразу после вспашки почву дискуют, выравнивают и прикатывают. Следует отметить, что ранние сроки запашки дернины ускоряют ее разложение.

Почвы тяжелого гранулометрического состава, а также засоренные многолетними сорняками перед вспашкой дискуют в двух направлениях на глубину 8—10 см, используя тяжелые дисковые бо-

310 |

311 |

|

роны. Измельченные при обработке дернины корневища и корневые отпрыски сорняков прорастают, расходуя при этом пластические вещества. При массовом появлении проростков сорняков проводят немедленную вспашку плугами с предплужниками. Такая обработка на 80 % очищает поле от многолетних сорняков и препятствует отрастанию дернины.

Дернина люцерны после вспашки способна к отрастанию. Для предупреждения ее отрастания поле за 12—15 дней до вспашки обрабатывают лемешными лущильниками или сразу пашут на глубину 25—27 см. Хорошую заделку пласта обеспечивают плуги с удлиненными предплужниками.

Ранние сроки подъема пласта более благоприятно влияют на разложение дернины и повышают урожайность яровых зерновых культур на 12—15%. Поэтому в северных и восточных районах вспашку пласта проводят сразу после скашивания многолетних трав. При хорошем травостое снимают два укоса и почву обрабатывают после второго укоса. При двух укосах многолетних трав продуктивность севооборота повышается на 15—20 %. В орошаемом земледелии снимают несколько укосов и обработку проводят после последнего скашивания.

На торфяных и некаменистых почвах,плотную дернину трав перед вспашкой обрабатывают фрезерными орудиями на глубину 8— 10 см. Более глубокая обработка возможна, но требует больших энергетических затрат.

При размещении после многолетних трав яровых зерновых культур почву пашут на глубину 20—22 см, а под пропашные (картофель, капуста, овощные культуры) одновременно со вспашкой проводят углубление пахотного слоя на 8—10 см.

На легких почвах при сильной аэрации растительные остатки быстро минерализуются. Чтобы избежать потерь питательных веществ, вспашку проводят в более поздние сроки.

4.6. ПОЛУПАРОВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Под полупаровой обработкой понимают совокупность приемов сплошной обработки почвы после рано убираемых непаровых предшественников, выполняемых в летне-осенний период. К непаровым предшественникам относят озимую пшеницу, озимую рожь, ячмень, кукурузу на зерно, гречиху и др.

После непаровых предшественников почву в летне-осенний период обрабатывают по типу чистого пара. Полупаровая обработка получила широкое распространение в южных регионах (Северный Кавказ, Среднее и Нижнее Поволжье и др.), где после уборки рано убираемых предшественников стоит продолжительная (2,5— 3,5 мес) теплая осень. За это время выпадает значительное количество осадков, например в Ростовской области 80—100 мм, в Краснодарском крае — 110—130 мм. Полупаровая обработка способствует

накоплению воды в почве. Основными задачами полупаровой обработки являются: не допустить иссушения почвы и качественно ее обработать, очистить почву от семян и вегетативных органов размножения сорняков, накопить воду и доступные растениям питательные вещества в почве.

При построении полупаровой обработки почвы учитывают предшественник, увлажненность почвы, ее уплотнение, видовой состав сорняков и другие условия.

Наиболее распространенными вариантами полупаровой обработки являются:

вспашка плугами с предплужниками и последующие периодические поверхностные или мелкие обработки в течение всего послеуборочного периода;

несколько лущений дисковыми или лемешными лущильниками и последующая вспашка, которую проводят поздней осенью;

плоскорезные мелкие обработки (2—4) на глубину 10—12 см и последующее глубокое безотвальное рыхление поздней осенью.

При достаточном увлажнении почвы и слабой засоренности после уборки культур немедленно проводят вспашку на глубину пахотного слоя с одновременным боронованием и прикатыванием. В этих целях используют комбинированный пахотный агрегат типа ПКА-2 (плуг, рельсовая волокуша, секция кольчато-шпорового катка), который хорошо разрыхляет, выравнивает поверхность почвы и создает на некоторой глубине уплотненный слой почвы, препятствующий испарению влаги. После такой обработки сорняки дружно прорастают и уничтожаются при последующих культивациях.

Количество последующих культивации устанавливают в зависимости от степени уплотнения почвы и прорастания сорняков. Если почва сухая или недостаточно влажная, то после уборки культуры лущат на 6—8 см с одновременным прикатыванием кольчато-шпо- ровыми катками, что ускоряет прорастание сорняков. При появлении всходов сорняков (через 2—3 нед) пашут с одновременным боронованием. В последующий период проводят несколько поверхностных обработок с помощью культиваторов, оборудованных зубовыми или прутковыми боронами, а в сухую погоду и катками.

В засушливые годы при сильном иссушении почвы при вспашке образуется большое количество глыб, что увеличивает испарение почвенной влаги. Поэтому вспашку после уборки культуры заменяют мелкой обработкой на 10—12 см с помощью тяжелых дисковых борон или лемешных лущильников с одновременным боронованием и прикатыванием.

Более полное послойное уничтожение корнеотпрысковых сорняков достигают двукратным лущением с одновременным прикатыванием. Первое проводят дисковыми лущильниками на глубину 8—10 см, второе — лемешными лущильниками на 10—12 см. При отрастании сорняков поле пашут плугами с предплужниками и про-

312 |

313 |

водят прикатывание. По мере уплотнения почвы и прорастания сорняков в течение летне-осеннего периода осуществляют несколько культивации с выравниванием поверхности почвы. При применении гербицидов для борьбы с сорняками число культивации можно сократить.

В степных регионах, подверженных ветровой эрозии, и районах недостаточного увлажнения вспашку заменяют безотвальной обработкой с помощью культиваторов-плоскорезов, глубокорыхлителей и чизельных орудий. Если на поле преобладают малолетние сорняки, то вместо лущения жнивья обработку осуществляют куль- тиваторами-плоскорезами на глубину 6—8 см сразу после уборки зерновой культуры. Такая обработка почвы позволяет подрезать сорняки и оставить на поверхности поля до 70 % стерни, которая предохраняет почву от иссушения. По мере появления сорняков и уплотнения почвы обработку повторяют в течение всего послеуборочного периода.

Для послойного очищения полей от многолетних сорняков глубину обработки увеличивают до 12—14 см, используя широкозахватные культиваторы-плоскорезы КПШ-5, КПШ-9, КПШ-11. Последнюю глубокую обработку проводят поздней осенью под зерновые культуры на глубину 16—18 см, а под пропашные ее увеличи- ваютдо25—27 см. Обработкуведутллоскорезами-глубокорыхлите- лями типа КПГ-250, КПГ-2-150.

Высокоэффективна полупаровая почвозащитная обработка. Полупаровая обработка имеет преимущества, особенно на тяжелых по гранулометрическому составу почвах, склонных к заплыванию, а также в зоне аридного земледелия на засоленных черноземах и каштановых почвах.

4.7.ПАРОВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОД ЯРОВУЮ ПШЕНИЦУ

Встепных зонах Западной и Восточной Сибири, Южного Урала и других регионах с коротким вегетационным периодом и глубоким промерзанием почвы преобладающей культурой является яровая пшеница. Размещают ее в зернопаровых севооборотах по кулисным парам, которые оставляют после ячменя, овса или яровой пшеницы.

Главные задачи обработки в этих условиях — накопление и сохранение максимального количества влаги, эффективная борьба с сорняками и защита почвы от ветровой эрозии.

Обработка чистых кулисных паров в степной зоне различается в зависимости от количества выпадающих осадков, гранулометрического состава почвы, засоренности полей и степени проявления ветровой эрозии.

В засушливой степи на почвах легкого гранулометрического состава осеннюю обработку почвы проводят культиваторами-плоско- резами КПШ-5, КПШ-11 на небольшую глубину (10—12 см) для подрезания сорняков. При поздних сроках уборки зерновых куль-

314

тур, а также на легких почвах, подверженных эрозии, осеннюю обработку не проводят. На полях, засоренных овсюгом, осенью необходима обработка игольчатыми орудиями БИГ-ЗА, БМШ-15, БМШ-20 на глубину 4—6 см, чтобы заделать семена овсюга в почву и создать условия для их прорастания.

На тяжелых почвах и солонцеватых землях, склонных к сильному уплотнению, осеннюю обработку осуществляют на глубину 20— 22 см или глубже с помощью плоскорезов-глубокорыхлителей типа КПГ-250А,ПГ-3-100.

Почвозащитные приемы обработки с оставлением на поверхности поля до 80 % стерни и растительных остатков способствуют задержанию снега, улучшают поглощение влаги почвой и ее накопление. В годы с сухой осенью и малоснежной зимой весенние запасы влаги в почве со стерней в 1,5—2 раза выше по сравнению с отвальной обработкой. При этом мульчирующая обработка надежно защищает почву от ветровой эрозии.

В северной лесостепи с достаточным количеством осадков и слабым проявлением ветровой эрозии паровые поля осенью обрабатывают плугами с отвалами. В зимний период на этих полях проводят снегозадержание.

Первую обработку чистых паров осуществляют ранней весной на стерневых фонах с помощью боронования игольчатыми боронами, а на полях с отвальной обработкой — зубовыми.

На засоренных полях весной при появлении массовых всходов сорняков обработку проводят культиваторами-плоскорезами на 8— 10 или 10—12 см. Это способствует лучшему подрезанию многолетних и однолетних сорняков и сохранению влаги в почве. Для обработки паров, например, в Поволжье используют паровые культиваторы с ножевидными рабочими органами.

В весенне-летний период по мере появления сорняков проводят мелкую обработку культиваторами-плоскорезами, штанговыми или при отсутствии многолетних сорняков игольчатыми боронами в режиме активного рыхления. Мелкая обработка пара предохраняет почву от иссушения и в то же время позволяет вести эффективную борьбу с сорняками. Для более устойчивой работы плоскорезов глубину каждой последующей обработки увеличивают на 1—2 см.

На полях, засоренных пыреем, в летний период проводят несколько культивации, увеличивая глубину обработки до 12—14 см для подрезания и вычесывания корневищ. Для этого используют орудия типа ОПТ-3-5, которые оборудуют специальными вычесывателями для обработки запыреенных полей.

Участки, засоренные острецом, с глубоким залеганием корневищ весной пашут, извлекая корневища на поверхность. По мере отрастания их в летний период подрезают тяжелыми противоэрозионными культиваторами КПЭ-3,8 или плоскорезами. Подсыханию подрезанных корневищ способствует сухое и жаркое лето.

Для повышения влагонакопительной роли пара в первой поло315

вине июля высевают трехстрочные кулисы из горчицы и рапса. Посев их совмещают с обработкой паров. При появлении всходов сорняков межкулисные пространства мелко обрабатывают для подрезаниясорняков.

Многократные обработки чистого пара, а их проводят в летний период до 4—5 раз, почти полностью уничтожают стерню, снижая противоэрозионную устойчивость почвы. Поэтому для борьбы с сорняками в летний период на парах применяют гербициды. Это позволяет сократить число механических обработок пара до 1—2, сохранить стерню, влагу от испарения и повысить ветроустойчивость почвы.

Последнюю обработку чистого пара проводят в августе—сентяб- ре в зависимости от почвенных условий. На почвах легкого гранулометрического состава с высокой водопроницаемостью почву обрабатывают культиваторами-плоскорезами на небольшую глубину — 12—14 см. Наоборот, на тяжелых почвах глубину обработки увеличивают до 20—22 или 25—27 см, используя плоскорезыглубокорыхлители КПГ-250А, ПГ-3-100, ОПТ-3-5идр.

4.8.ПРЕДПОСЕВНАЯОБРАБОТКАПОЧВЫ

Предпосевная обработка — это совокупность приемов поверхностной или мелкой обработки почвы, выполняемых в определенной последовательности перед посевом или посадкой сельскохозяйственных культур.

В зависимости от состояния почвы ее можно выполнять за один прием или совмещать с посевом.

Основные задачи предпосевной обработки почвы следующие:

создание мелкокомковатого посевного слоя с оптимальным для прорастания семян сложением и выровненной поверхностью почвы с целью уменьшения испарения влаги;

очищение поля от всходов сорняков;

заделка в почву, если необходимо, минеральных удобрений, пестицидов, обеспечивающая сплошное или локальное их размещение в почве;

создание уплотненного семенного ложа для обеспечения равномерной заделки семян на оптимальную глубину.

Подготовленная к посеву почва должна соответствовать следующим агротехническим требованиям: быть мелкокомковатой и хорошо разрыхленной до глубины посева семян, иметь уплотненное ложе для лучшего контакта семян с почвой и свободного доступа к ним воздуха, тепла и влаги.

Глыбистость (доля комков диаметром 3 см и более) не должна превышать для увлажненных районов 15—20 %, для засушливых — 10 %. Наличие глыб суммарной площадью более 10 см2 в посевном слое выше указанных значений не допускается, так как это приводит к сильному испарению влаги с поверхности почвы.