РЕФЕРАТ Эпизоотический лимфангоит(Микология)

.docxМИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Кафедра микробиологии и вирусологии

РЕФЕРАТ

на тему:

«Лабораторная диагностика эпизоотического лимфангоита

и его роль в патологии»

|

Исполнитель: |

|

студент 24 группы 2 курса ФВМ |

|

Колесников Алексей Андреевич |

|

подпись студента |

|

Дата сдачи: «__»__________2019 г. |

|

Руководитель: старший преподаватель Кошнеров Андрей Геннадьевич |

ВИТЕБСК

2019

План:

Введение………………………………………………………………………. 3

Основная часть………………………………………………………………. 4

Заключение…………………………………………………………………… 8

Список литературы………………………………………………………….. 9

ВВЕДЕНИЕ

Микология с микотоксикологией - это комплекс наук о морфологии, физиологии, биохимии, экологии, генетике и эволюции микроскопических плесневых грибов, их роли и значении в жизни человека и животных. Это наука о патогенных микроскопических грибах для человека, всех видов животных, птиц, рыб, пчел и растений и заболеваниях животных, вызываемых этими грибами.

Роль ветеринарных специалистов по организации профилактики микотоксикозов, отравлений животных, по предупреждению загрязнения продуктов питания и охране окружающей среды значительно возросла.

Цель изучения дисциплины - изучение биологических свойств возбудителей микозов и микотоксикозов, животных, а также возбудителей болезней, общих для животных и человека; изучение болезней грибковой этиологии, основных клинических признаков, патологоанатомических изменений, патогенеза, современных методов диагностики, этиотропной терапии и специфической профилактики. А так же приобретение знаний, умений и навыков в области микологии с микотоксикологией, необходимых для подготовки высококвалифицированных специалистов.

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ЛИМФАНГОИТ (Lymphangoitis epizootica) (эпизоотический лимфангит, бластомикоз, африканский сап, лошадей, ослов, мулов) - хроническое инфекционное заболевание, характеризующееся гнойным специфическим воспалением кожи, подкожной клетчатки и расположенных в ней лимфатических сосудов и лимфатических узлов, поражениями слизистой оболочки носовой полости, конъюнктивы, слизистой оболочки влагалища и внутренних органов.

Историческая справка: Первое упоминание об эпизоотическом лимфангоите относится к 14 веку. В 19 веке болезнь была широко распространена в Алжире и на юге Франции. В России эпизоотический лимфангоит часто встречался среди лошадей Петербургской губернии в 1870 и 1880 годах. Возбудителя болезни открыл в 1873 году Ривольта. Первое подробное описание эпизоотического лимфангоита в России сделал М.Г. Тартаковской (1897). Болезнь наблюдается в большинстве стран мира, но чаще в южных зонах. Значительная эпизоотия лимфангоита была в СССР в тридцатых и сороковых годах прошлого века. Основные очаги болезни были в Сибири и на юго-востоке страны. После 1945 г. эпизоотический лимфангоит был практически ликвидирован.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Систематика возбудителя:

Царство: Fungi

Отдел: Basidiomycota

Класс: Tremellomycetes

Порядок: Tremellales

Семейство: Tremellaceae

Род: Cryntococcus

Вид: Cryntococcus Farciminosum

Морфологическое строение возбудителя:

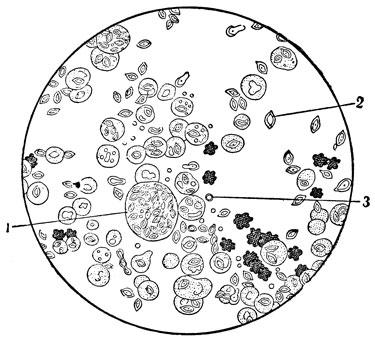

Возбудитель - дрожжевидный гриб Cryptococcus farciminosus, при микроскопии имеет вид яйцевидных клеток (криптококков) с чётко выраженной двухконтурной оболочкой и часто заострённым концом. В их протоплазме содержится одно или несколько непрерывно колеблющихся зёрнышек.

|

|

Рис. 1. Возбудитель эпизоотического лимфангоита - криптококк в гное: 1) Криптококки в сильно набухшем лейкоците; 2) Свободные криптококки, отчасти в стадии почкования; 3) Свободные, похожие на споры и включения.

Устойчивость: Возбудитель сохраняется в почве и навозе 2-3 мес, в замороженной культуре — 3 мес. В сухих гнойных корках (в стерильных условиях) может сохраняться до 5 лет. Прямые солнечные лучи убивают через 10 дней, нагревание до 60°С - через 5 мин. При воздействии растворов креолина, едкого натра и хлорной извести быстро наступает гибель возбудителя.

Эпизоотические данные: Болеют однокопытные, иногда верблюды. Источник возбудителя инфекции — больные животные, выделяющие криптококков с гноем из абсцессов и язв. Факторами передачи возбудителя являются навоз, подстилка, корма, предметы ухода и упряжь, загрязненные гноем. Заражение происходит также при совместном содержании больных животных со здоровыми. Плохой уход за лошадьми, наличие кожных травм способствуют распространению болезни, которая проявляется спорадически или небольшими вспышками.

Патогенез: Возбудитель, проникнув в организм через поврежденную кожу, развивается в лимфатических капиллярах, вызывая образование узлов, гнойных фокусов и поражений лимфатических сосудов. В последующем абсцессы вскрываются, и на их месте образуются медленно заживающие язвы. Вокруг очагов воспаления образуются соединительнотканные капсулы. Процесс может приобретать генерализованный характер, захватывая обширные участки кожи и видимых слизистых оболочек и приводя к возникновению гнойных очагов во внутренних органах.

По ходу лимфатических сосудов в области задних конечностей, подгрудка, холки, вымени, реже на других местах тела появляются плотные, твёрдые, безболезненные узлы величиной с орех, которые впоследствии вскрываются, образуя язвы, из которых вытекает сначала беловатый, а затем жёлтый гной (рис. 2). Лимфатические сосуды утолщаются и приобретают вид шнуров и чёток. По ходу лимфатических сосудов образуются новые узлы, в дальнейшем превращающиеся в язвы. Нередко поражается также слизистая оболочка носовой перегородки и носовых раковин, и тогда болезнь даёт картину, сходную с сапом. У лошадей при локальной и распространённой формах заболевания температура тела обычно нормальная, при генерализованной форме наблюдается повышение температуры на 1 - 2°. У животных, которые переболели эпизоотическим лимфангоитом создаётся стойкий пожизненный иммунитет. Болезнь протекает довольно долго (недели, месяцы).

|

|

Рис. 2. Эпизоотический лимфангоит. Узлы, абсцессы и язвы

Схема лабораторной диагностики: Для микроскопического исследования берут гной из язв и размягченных, но не вскрывшихся подкожных лимфатических узлов. Каплю гноя помещают на предметное стекло в 50%-й водный раствор глицерина. Под микроскопом обнаруживают овальные клетки с двухконтурной оболочкой (криптококки). Первичную культуру гриба получают при высеве гноя на печеночный агар и выдерживании посевов при 28-30 С в течение 2-3 недель.

Для выявления заболевания на ранних стадиях и в предклинический период прибегают к аллергическому методу исследования лошадей, используя аллергены гистоплазмин или бластомицин. Препараты вводят подкожно по 0,3-0,4 мл в среднюю треть шеи лошади. Реакцию учитывают через 48-72 ч по наличию припухлости на месте введения.

Заболевание необходимо дифференцировать прежде всего от сапа путем маллеинизации и постановки РСК. Следует также отличать от язвенного лимфангоита, при котором поражаются преимущественно конечности, а в гное из язв обнаруживаются грамположительные палочки.

Профилактика и меры борьбы: Предупреждение возникновения эпизоотического лимфангоита достигается строгим соблюдением ветеринарно-санитарных правил по содержанию, уходу и использованию лошадей. Особое внимание уделяют предотвращению травматизации кожного покрова животных. Помещения для лошадей, инвентарь и предметы ухода периодически дезинфицируют.

На неблагополучное по эпизоотическому лимфангоиту хозяйство накладывают карантин. По условиям карантина в хозяйстве запрещается вывод, продажа и перемещение лошадей (ослов, мулов), ввод новых животных, выпас больных и подозрительных в заболевании животных, проведение кастрации, случки, использование молока от больных и подозрительных кобыл.

Всех лошадей неблагополучного хозяйства разделяют на три группы. Явно больных животных изолируют и после исключения сапа лечат. Лошадей с неясными клиническими признаками (вторая группа), но положительно реагирующих на аллерген, изолируют в хозяйстве до уточнения диагноза. Наблюдение за второй группой проводят в течение 3 месяцев с ежемесячным аллергическим исследованием. Всех условно здоровых лошадей (третья группа) клинически осматривают (1 раз в 5 дней) и используют на работах внутри хозяйства.

Лошадей первой группы подвергают хирургическому или медикаментозному лечению. По возможности экстирпируют воспаленные лимфатические узлы, сосуды, узелки и язвы. На раны накладывают повязки с антисептическими средствами. Язвы ежедневно орошают 20%-м спиртовым раствором салициловой кислоты, 1%-м спиртовым раствором метиленового синего, кристалвиолета или гинцеонвиолета. Для стимуляции организма внутрь вводят 20%-й раствор второй фракции препарата АСД в дозе от 50 до 100 мл в течение 5 дней. Курс лечения повторяют через 3 дня. В толщу формирующихся узлов инъецируют 1-3 мл экстракта лютика. Через 2-4 дня узлы нагнаиваются и вскрываются. Выздоровевших животных содержат отдельной группой в течение 3 месяцев.

Трупы животных вместе с кожей утилизируют или сжигают, а помещения, коновязи, загоны, где находились больные и подозрительные в заболевании животные, очищают и дезинфицируют 10%-м горячим раствором едкого натра, осветленным раствором хлорной извести, содержащим 5% активного хлора, 5%-м щелочным раствором формальдегида. Сбрую дезинфицируют парами формальдегида при температуре 60'С в течение 1 ч.

Карантин снимают через 3 месяца после вывода из хозяйства, падежа или выздоровления последнего больного животного и проведения заключительной дезинфекции.

Клиническая картина: Инкубационный период длится от 2 недель до 4 месяцев. Эпизоотический лимфангоит характеризуется хроническим течением и полиморфизмом клинического проявления, обусловленными влиянием внешней среды и реактивностью организма животного. Гематологические показатели при этой болезни также различны, причём практически клиническое значение имеют количественные показатели лейкоцитов и их качественные изменения, на основании которых возможен прогноз. Различают 3 основные формы болезни: локальную, распространённую и генерализованную.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате написания реферата было установлено, что эпизоотический лимфангоит - хронически протекающая инфекционная болезнь однокопытных, характеризующаяся воспалением лимфатических сосудов кожи и подкожной клетчатки с образованием гнойных фокусов и язв. Возбудителем болезни является дрожжевидный гриб Cryptococcus farciminosus. Эпизоотическим лимфангитом болеют только однокопытные: лошади, ослы и мулы. Лечение болезни не проводят и больных животных уничтожают.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s02/e0002361/index.shtml

2. https://studme.org/106998/geografiya/veterinarnaya_mikologiya

3. https://studme.org/107019/geografiya/epizooticheskiy_limfangoit

4. https://vetvo.ru/epizooticheskij-limfangit.html