- •Картинка на обложку книги с надписью: «Самый лучший доктор – это природа и все естественные методы лечения, в том числе и массаж». Аннотация на книгу «Акупрессура».

- •Научно - популярное издание.

- •«Акупрессура».

- •Книга для врачей и пациентов по лечению 250 болезней китайским точечным массажем, японским точечным массажем (шиацу), висцеральным массажем, лечебным массажем, фитотерапией.

- •Оглавление.

- •Введение.

- •§ 1. Акупунктурные точки поглощают электроны.

- •Глава 1. Топография акупунктурных точек.

- •§ 2. Топография акупунктурных точек меридиана легких.

- •§ 3. Топография акупунктурных точек меридиана толстого кишечника. (II: Gl; Dd; Li).

- •§ 4. Топография акупунктурных точек меридиана желудка.

- •§ 5. Топография акупунктурных точек меридиана селезенки – поджелудочной железы. (IV; rp; mp; Sp).

- •§ 6. Топография акупунктурных точек меридиана сердца.

- •§ 7. Топография акупунктурных точек меридиана тонкого кишечника. (VI; ig; du; Si).

- •§ 8. Топография акупунктурных точек меридиана мочевого пузыря. (VII: V; в; в).

- •§ 9. Топография акупунктурных точек меридиана почек.

- •§ 10. Топография акупунктурных точек меридиана перикарда.

- •§ 11. Топография акупунктурных точек меридиана трех полостей тела. (X; tr; dе; т).

- •§ 12. Топография акупунктурных точек меридиана желчного пузыря.

- •§ 13. Топография акупунктурных точек меридиана печени.

- •§ 14. Топография акупунктурных точек срединных меридианов и чудесных «сосудов» (чм № 1 - 8).

- •1. Наружный, задний, срединный, чудесный меридиан,

- •2. Наружный, пяточный, чудесный меридиан,

- •Сосуд пояса, чм № 4.

- •3. Наружный, поддерживающий, чудесный меридиан, ян-вэй-май ,

- •4. Наружный опоясывающий чудесный меридиан, дай-май, сосуд пояса, чм № 4.

- •5. Внутренний, передний, срединный, чудесный меридиан, жэнь-май, j, чм № 5. (XIV; j; jm; cv ).

- •6. Внутренний пяточный чудесный меридиан,

- •7. Внутренний поддерживающий чудесный меридиан,

- •8. Внутренний поднимающийся чудесный меридиан, чжун-май, чм № 8.

- •Чжун-май, чм № 8.

- •§ 15. Топография внеканальных (внемеридиональных) акупунктурных точек (вм, вк, XV;pc; Ех).

- •1. Внеканальные точки на голове.

- •2. Внеканальные точки на туловище.

- •3. Внеканальные точки на руках.

- •4. Внеканальные точки на ногах.

- •§ 16. Топография «новых» акупунктурных точек

- •1. «Новые» точки (нт) на голове.

- •2. «Новые» точки на туловище.

- •3. «Новые» точки на руках.

- •3. «Новые» точки на ногах.

- •§ 17. Топография аурикулярных (ушных) акупунктурных точек (ут).

- •Глава 2. Энергетическая и эмпирическая акупрессура.

- •§ 18. Энергетическая акупрессура. Законы энергетического воздействия на меридианы.

- •Суточный цикл: р → gi → е → rp → с → ig → V → r → мс → тr → vb → f

- •Годовой цикл: vb → f → с → ig → е → rp → р → gi → V → r → мс → тr

- •§ 19. Энергетическая диагностика.

- •§ 20. Эмпирическая акупунктура и акупрессура.

- •§ 21. Теоретические основы лечебного массажа.

- •§ 22. Техника массажа.

- •§ 23. Массаж соматической и вегетативной нервной системы.

- •1. Ганглионит ресничного узла (синдром Шарлена).

- •2. Ганглионит крылонёбного узла (синдром или болезнь Сладера).

- •3. Ганглионит верхнего шейного узла.

- •4. Ганглионит шейно-грудного (звездчатого) узла.

- •5. Ганглиониты грудной части симпатического ствола.

- •6. Солярит.

- •7. Ганглионит (трунцит) поясничного отдела симпатической нервной системы.

- •Lumbalis knots (трунцита).

- •8. Вегетативно-сосудистая дистония.

- •9. Висцеральный массаж желез внутренней секреции.

- •§ 24. Лечение акупрессурой болезней с избытком энергии в меридиане легких

- •1. Энергетическое лечение.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •P.7 (седатируется) - см. П. 3.

- •2. Лечение бронхита при помощи акупрессуры.

- •2. Лечение бронхиальной астмы методом акупрессуры.

- •8. Лечение акупрессурой ларингита.

- •8. Вазомоторный ринит, аллергический насморк.

- •6. Чрезмерная потливость

- •7. Боли в горле при простуде. Шиацу терапия.

- •§ 25. Лечение акупрессурой болезней с недостатком энергии в меридиане лёгких.

- •1. Энергетическое лечение.

- •2. Экзема.

- •3. Нейродермит.

- •3. Псориаз или чешуйчатый лишай.

- •4. Крапивница.

- •§ 26 Лечение акупрессурой болезней с избытком энергии в меридиане толстого кишечника.

- •1. Энергетическое лечение.

- •7. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •Общие ян - ло - пункты седатируют:

- •15. Точки у-шу в системе «большой инь - малый ян»:

- •2. Привычный запор.

- •6. Шиацу терапия.

- •3. Периартрит плечевого сустава или плече-лопаточный периартрит.

- •§ 27. Лечение акупрессурой болезней с недостатком энергии в меридиане толстого кишечника.

- •1. Энергетическое лечение.

- •2. Колит.

- •3. Неврит лучевого нерва.

- •§ 28. Лечение акупрессурой болезней с избытком энергии в меридиане желудка.

- •1. Энергетическое лечение.

- •3. Седатируется ло-пункт меридиана.

- •7. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «большой инь—малый ян»:

- •2. Гиперацидный гастрит.

- •3. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

- •4. Нейрогенный спазм пищевода.

- •5. Невралгия тройничного нерва.

- •7. Невралгия языкоглоточного нерва.

- •8. Неврит бедренного и наружного кожного нерва бедра, болезнь Рота.

- •§ 29. Лечение акупрессурой болезней с недостатком энергии в меридиане желудка.

- •1. Энергетическое лечение.

- •2. Неврит лицевого нерва (болезнь Белла).

- •3. Неврит подъязычного нерва.

- •4. Гастроптоз (опущение желудка).

- •§ 30. Лечение акупрессурой болезней с избытком энергии в меридиане селезенки.

- •1. Энергетическое лечение.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «большой инь—малый ян».

- •§ 31. Лечение акупрессурой болезней с недостатком энергии в меридиане селезенки.

- •1. Энергетическое лечение.

- •2. Сахарный диабет.

- •3. Неврит большеберцового нерва.

- •§ 32. Лечение акупрессурой болезней с избытком энергии в меридиане сердца.

- •1. Энергетическое лечение.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •14. Точки у-шу в системе «средний инь—большой ян».

- •1. Депрессивная фаза психоза.

- •2. Истерия.

- •3. Климактерический невроз.

- •4. Невроз навязчивых состояний.

- •§ 33. Лечение акупрессурой болезней с недостатком энергии в меридиане сердца.

- •1. Энергетическое лечение.

- •2. Стенокардия.

- •3. Невротические боли в сердце.

- •4. Лечение последствия церебрального инсульта.

- •3. Неврозы.

- •3. Облитерирующий эндартериит ног.

- •§ 34. Лечение акупрессурой болезней с избытком энергии в меридиане тонкого кишечника.

- •1. Энергетическое лечение.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «средний инь – большой ян».

- •2. Дискинезия желчных путей.

- •§ 35. Лечение акупрессурой болезней с недостатком энергии в меридиане тонкого кишечника.

- •1. Энергетическое лечение.

- •2. Неврит локтевого нерва.

- •§ 36. Лечение акупрессурой болезней с избытком энергии в меридиане мочевого пузыря.

- •1. Причины возникновения остеохондрозов и радикулитов.

- •2. Общие принципы лечения радикулитов и остеохондрозов точечным массажем.

- •3. Энергетическое лечение.

- •5. Седатируются точка-сочувствия и точка-глашатай.

- •7. Седатируются точка входа и выхода энергии данного меридиана.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «средний инь – большой ян».

- •4. Шейный радикулит и остеохондроз.

- •5. Синдром позвоночной артерии.

- •6. Синдром передней лестничной мышцы (синдром Нафцигера).

- •7. Грудной радикулит и остеохондроз.

- •8. Осложнение грудного остеохондроза в виде межреберной невралгии.

- •9. Поясничный радикулит и остеохондроз.

- •10. Осложнение пояснично-крестцового радикулита в виде ишиаса.

- •11. Осложнение пояснично-крестцового радикулита в виде синдрома грушевидной мышцы.

- •12. Осложнение пояснично-крестцового остеохондроза в виде грыжи межпозвоночного диска.

- •4. Массаж шиацу при грыжах межпозвоночного диска. Смотрите рисунок 28.

- •13. Судорога икроножной мышцы.

- •14. Специфический массаж стоп с целью лечения радикулита.

- •§ 37. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане мочевого пузыря.

- •1. Энергетическое лечение.

- •6. Тонизируются точки выхода и входа энергии.

- •§ 38. Лечение акупрессурой болезней с избытком энергии в меридиане почек.

- •1. Энергетическое лечение.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •2. Бессонница.

- •2. Эпилепсия.

- •3. Зубная боль.

- •4. Звон и шум в ушах при неврите слухового нерва.

- •5. Головокружение, болезнь Меньера.

- •6. Гинекологические болезни.

- •7. Патологически протекающий климакс.

- •8. Болезненные месячные.

- •§ 39. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане почек.

- •1. Энергетическое лечение.

- •2. Импотенция.

- •3. Энурез.

- •4. Шиацу (японская акупрессура) при лечении энуреза.

- •5. Неврастения.

- •6. Эпикондилиты.

- •§ 40. Лечение акупрессурой болезней с избытком энергии в меридиане перикарда.

- •1. Энергетическое лечение.

- •5. Седатируются точка-сочувствия и точка-глашатай.

- •7. Седатируется точка входа и выхода энергии.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь—средний ян».

- •2. Болезнь Рейно.

- •3. Мигрень и другие виды головной боли (цефалгий).

- •§ 41. Лечение акупрессурой болезней с недостатком энергии в меридиане пеpикаpда.

- •1. Энергетическое лечение.

- •2. Воздействие на тонизирующую точку меридиана и точку-пособник.

- •4. Возбуждаются тонизирующая точка и точка-сочувствия.

- •6. Тонизируется точка входа и выхода энергии.

- •2. Обморок.

- •§ 42. Лечение акупрессурой болезней с избытком энергии в меридиане трех полостей тела.

- •1. Энергетическое лечение.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь—средний ян».

- •§ 43. Лечение акупрессурой болезней с недостатком энергии в меридиане трех полостей тела.

- •1. Энергетическое лечение.

- •2. Неврит срединного нерва предплечья.

- •§ 44. Лечение акупрессурой болезней с избытком энергии в меридиане желчного пузыря.

- •1. Энергетическое лечение.

- •3. Седатируется ло- пункт меридиана.

- •4. Успокаиваются седатирующая точка и точка-сочувствия.

- •7. Седатируется точка входа и выхода энергии.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь – средний ян»

- •2. Невралгия большего затылочного нерва.

- •3. Холелитиазис (желчнокаменная болезнь).

- •§ 45. Лечение акупрессурой болезней с недостатком энергии в меридиане желчного пузыря.

- •1. Энергетическое лечение.

- •4. Возбуждаются тонизирующая точка и точка-сочувствия.

- •6. Тонизируется точка входа и выхода энергии.

- •2. Неврит малоберцового нерва.

- •§ 46. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане печени.

- •1. Энергетическое лечение.

- •3. Седатируется ло-пункт меридиана.

- •4. Успокаиваются седатирующая точка и точка-сочувствия.

- •5. Седатируются точка-сочувствия и точка-глашатай.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь – средний ян».

- •2. Гипертоническая болезнь.

- •§ 47. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане печени.

- •1. Энергетическое лечение.

- •2. Воздействие на тонизирующую точку меридиана и точку-пособник.

- •4. Возбуждаются тонизирующая точка и точка-сочувствия.

- •6. Тонизируется точка входа и выхода энергии.

- •2. Гипотония.

- •3. Геморрой.

- •4. Варикозное расширение вен.

- •Заключение.

- •Литература.

- •Вариант 1. На обратной стороне обложки книги напечатать:

- •Вариант 2. Текст на задней обложке книги.

4. Ганглионит шейно-грудного (звездчатого) узла.

Методика лечения ганглионита звездчатого узла близка к методике лечения ганглионита верхнего шейного узла, однако следует учитывать определенные клинические особенности и связи звездчатого узла с другими нервными образованиями. Так, аксоны звездчатого узла направляются к задним рогам С.5 — D.2 сегментов, а дендриты входят в пучки плечевого сплетения соответственно С.5— D.1 корешкам. Звездчатый узел тесно связан с D.3 — D.6 ганглиями и другими ганглиями шеи и головы. Наряду с этим от него отходят ветви, получившие название нижнего шейного сердечного и позвоночного нервов. Имеются также связи звездчатого узла с диафрагмальным и блуждающим нервами. Особенности взаимоотношений звездчатого узла с другими образованиями и его роль в осуществлении вегетативно-сенсорной афферентации от верхних отделов грудной клетки и верхней конечности в значительной мере обусловливают клиническую картину при поражении узла. Чаще всего, как и при других ганглионитах, поражение звездчатого узла сопровождается болью, которая носит пароксизмальный характер (длительность приступа от нескольких часов до суток). При затянувшемся приступе болевые ощущения локализуются по типу полукуртки, могут распространяться (реперкуссия) и на соответствующую ногу, а также на шею и теменно-височную область.

Если патологический процесс локализован слева, то к указанным признакам присоединяются чувство «сердечной тоски», псевдо-стенокардитическая боль и др. Кроме вышеперечисленных признаков, в период приступа может появляться иногда спонтанный дермографизм и гипергидроз в зонах соответственно болевым ощущениям. В. П. Рудик (1969) описывает возникающие нередко антальгические парезы рук во время приступа, исчезающие с исчезновением боли. Из других нарушений, имеющих место при ганглионитах звездчатого узла, могут быть синдром Горнера («обратный Горнер» при раздражении узла), нарушение чувствительности по типу полукуртки в виде гиперестезии, возможно также оживление рефлексов на стороне поражения, особенно с рук. Правильно собранный анамнез с детально проанализированным болевым синдромом в сочетании с объективными данными дает основание точно установить клинический диагноз. (Для точной диагностики важен феномен болезненности самого узла, локализующегося медиальнее переднего края грудино - ключично-сосцевидной мышцы в направлении С.7 позвонка).

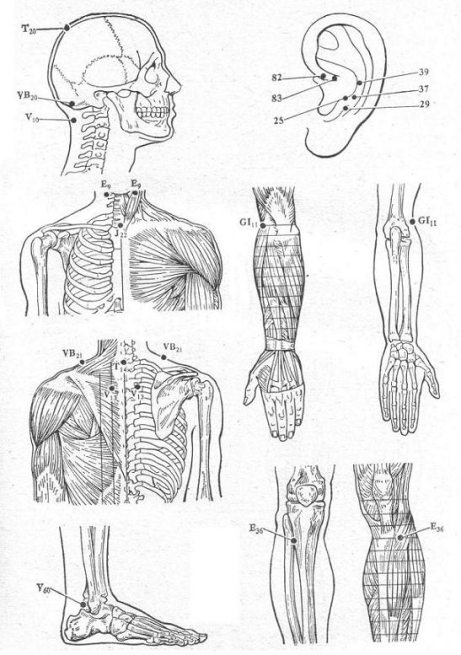

Применение иглотерапии при ганглионитах звездчатого узла во многом схоже с применением ее при ганглионите верхнего шейного узла. Используют общеукрепляющие точки, точки с зон иррадиации боли и болевые пункты. Однако при ганглионите звездчатого узла болевые зоны более обширны, что требует воздействия на большее число точек. Основными зонами воздействия являются шейно-воротниковая область, верхняя часть грудной клетки (передняя и задняя поверхности), верхние конечности. В повседневной практике мы часто пользуемся при этом заболевании поочередным акупрессурам в точки передней и задней поверхностей грудной клетки в сочетании с янскими пли иньскими меридианами рук; для усиления эффекта используется 2...3 точки на нижних конечностях. Например, в один день массажируют точки Т.14, V.13, а на ногах V.60, на следующий день – Е.9, МС.6 и Е.36. В рецептуру точек периодически включаются точки Т.20, VB.20, V.10 и др., обладающие специфическим воздействием на автономную нервную систему, а также аурикулярные точки. Смотрите рисунок 33.

Рисунок 33. Самые эффективные точки при лечении акупрессурой ганглионита звёздчатого узла.

Важными при поражении звездчатого узла являются также точки меридианов перикарда и сердца. Это связано, по-видимому, с тем, что основная масса симпатических волокон, отходящих от данного узла, располагается, во-первых, в срединном и локтевом нервах, во-вторых, периартериально. Как раз точки, расположенные на указанных меридианах, топографически соответствуют или отмеченным нервным стволам, или сосудистым образованиям. Естественно, что стимуляция этих акупунктуряых точек должна достигнуть соответствующего центра, т. е. звездчатого узла. Если же речь идет о воздействии на верхний шейный узел, то воздействие на него с точек верхней конечности будет опосредованным, т. е. посылаемый импульс должен пройти в звездчатый узел (волокна к верхнему шейному узлу проходят через звездчатый), что, естественно, ослабляет стимулирующий сигнал. Вероятно, поэтому воздействие на верхний шейный узел более эффективно с затылочно-шейно-воротниковой области, а точки рук или ног играют вспомогательную роль (усиливают лечебный эффект). В процедуры включаются и другие методы акупрессуры (ухо-иглотерапия, раздражение пучком игл и т. д.). Количество сеансов на курс обычное (10...15), число курсов от 2 до 5. Каждый последующий курс проводится после более длительного перерыва. Целесообразно и сами сеансы проводить реже (2...3 сеанса в неделю). Методики лечения тормозные.