- •Концепции современного естествознания Лекция 1. Тема: Введение в дисциплину.

- •1. Естествознание. Определение и содержание понятия. Задачи естествознания

- •2. Взаимосвязь естественных наук. Редукционизм и холизм.

- •3. Фундаментальные и прикладные науки. Технологии

- •4. Тезис о двух культурах.

- •Лекция 2. История развития естествознания

- •1. Этапы (стадии) познания природы

- •2. Глобальные естественнонаучные революции

- •Роль космологии в естественнонаучных революциях

- •Концепции современного естествознания Лекция 3. Методология научных исследований

- •1. Понятие методологии и метода

- •2. Методы научного познания 2.1. Общенаучные методы

- •2. Методы эмпирического и теоретического познания

- •3. Формы научного знания

- •4. Процесс научного познания

- •5. Критерии истинности научного знания

- •Лекция 4. Механика и методология Ньютона

- •1. Движение - одна из основных проблем естествознания

- •2. Механика Галилея как основа механики Ньютона

- •3. Механика Ньютона

- •4. Ньютоновская методология исследований

- •5. Оптика Ньютона – предвосхищение современной концепции о двойственной природе света

- •Лекция 5. Механическая картина мира (мкм)

- •1. Понятие научной картины мира

- •2. Формирование механической картины мира (мкм)

- •3. Основные понятия и законы мкм

- •4. Основные принципы мкм

- •Лекция 6. Термодинамическая картина мира (I)

- •1. Промышленная революция и развитие теории теплоты

- •2. Работа в механике. Закон сохранения и превращения энергии в механике

- •3. Теплородная и кинетическая теория теплоты

- •4. Термодинамика и статистическая физика

- •Лекция 7. Термодинамическая картина мира (II). Второе начало термодинамики

- •1. Идеальный цикл Карно.

- •2. Энтропия. Термодинамическая трактовка.

- •3. Энтропия. Вероятностная трактовка.

- •Лекция 8. Термодинамическая картина мира (III). Стрела времени

- •1. Вероятность как атрибут больших систем.

- •2. Стрела времени

- •3. Проблема тепловой смерти Вселенной и флуктуационная гипотеза Больцмана.

- •Лекция 9. Электромагнитная картина мира (эмкм)

- •1. Основные экспериментальные законы электромагнетизма.

- •2. Теория электромагнитного поля д. Максвелла

- •3. Электронная теория Лоренца.

- •Лекция 10. Специальная теория относительности. Основные идеи общей теории относительности

- •1. Проблема равноправия инерциальных систем отсчета и мирового эфира.

- •2. Постулаты и основные следствия сто

- •3. Относительность промежутка времени:

- •3. Основные идеи общей теории относительности.

- •1. Свойства пространства-времени зависят от движущейся материи.

- •2. Луч света, обладающий инертной, а, следовательно, и гравитационной массой, должен искривляться в поле тяготения.

- •3. Частота света под действием поля тяготения должна смещаться в сторону более низких значений.

- •4. Основные понятия и принципы эмкм

- •Лекция 11. Квантово-полевая картина мира (кпкм)

- •1. Формирование идеи квантования физических величин

- •2. Корпускулярно-волновой дуализм света и вещества.

- •3. Соотношения неопределенностей Гейзенберга

- •4. Основные понятия и принципы кпкм

- •Лекция 12. Многообразие и единство мира

- •1. Структурные уровни материи

- •2. Элементарные частицы, фундаментальные частицы и частицы – переносчики фундаментальных взаимодействий

- •3. Атомное ядро

- •4. Молекулы и реакционная способность веществ.

- •5. Макроскопические тела. Фазовые переходы.

- •Лекция 13. Мегамир, основные космологические и космогонические представления (I)

- •1. Основные представления о мегамире

- •2. Солнечная система

- •3. Гипотезы о происхождении планет Солнечной системы

- •Лекция 14. Мегамир. Основные космогонические представления (II)

- •1. Звезды, их характеристики, источники энергии

- •2. Галактики и метагалактики

- •3. Структура и геометрия Вселенной

- •Лекция 15. Мегамир, основные космогонические представления (III)

- •1. Эволюция звезд

- •2. Возникновение Вселенной. Теория Большого Взрыва

- •3. Антропный принцип.

- •Лекция 16. Химическая эволюция Земли

- •1. Химическая эволюция Земли

- •2. Понятие самоорганизации в химии.

- •3. Общая теория химической эволюции и биогенеза

- •Лекция 17. Специфика живого

- •1. Предмет изучения, задачи и методы биологии

- •2. Специфика и системность живого

- •3.Уровни организации живых систем

- •Лекция 18. Термодинамика живых систем. Жизнь как информационный процесс.

- •1. Термодинамика живых систем

- •2.Управление и регулирование в живых системах 2.1 Задачи управления и регулирования

- •2.2 Информационные связи внутри организма

- •2.3 Цели и специфика управления в живых системах

- •Лекция 19. Концепция эволюции в биологии

- •1. Эволюционная теория Дарвина – Уоллеса

- •2 Современная (синтетическая) теория эволюции

- •Лекция 20. Человек

- •1. Место человека в системе животного мира и антропогенез

- •2. Основные этапы развития человека разумного

- •3. Дифференциация на расы. Расы и этносы

- •4. Эколого-эволюционные возможности человека

- •5. Биосоциальные основы поведения

- •Лекция 21. Биосфера и цивилизация

- •1. Биосфера и место человека в биосфере

- •2. Антропогенный фактор и глобальные экологические проблемы

- •3. Негэнтропийный взгляд на экологические проблемы

- •Лекция 22. Основные концепции и перспективы биотехнологии

- •1. Микробиология

- •2. Инженерная энзимология

- •3. Перспективы биотехнологии и проблемы биологической безопасности. Биоэтика

- •3.1. Генная и клеточная инженерия

- •3.2. Евгеника

- •3.3. Клонирование

- •3.4. Расшифровка генома человека

- •3.5. Биоэтика

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лекция 23. Принципы симметрии в научной картине мира

- •1. Понятие симметрии

- •2. Симметрия пространства – времени и законы сохранения

- •3. Симметрия и асимметрия живого

- •4. Нарушение симметрии как источник самоорганизации

- •Лекция 24. Эволюционно-синергетическая парадигма

- •1. Концепция самоорганизации в науке

- •2. Основные понятия и принципы синергетики

- •Лекция 25. Эволюционно-синергетическая парадигма (продолжение)

- •1. Примеры самоорганизации в неживой природе

- •2. Самоорганизация в социальных системах

- •Лекция 26. Естествознание в мировой культуре

- •1. Проблема двух культур

- •2. Перспективы интеграции знаний в науке будущего

- •Рабочая программа по учебной дисциплине "Концепции современного естествознания" для направлений 521500, 521600, 522000, специальностей 060300,060400,060800,0,6100, 061400

- •1. Цели и задачи курса

- •2. Требования к знаниям

- •3. Структура и объем курса

- •4. Содержание дисциплины

- •Тема 1. Две культуры как отражение двух типов мышления

- •Тема 2. Физика глазами гуманитария. Физические картины мира.

- •Тема 3. Физика как целое.

- •Тема 4. Жизнь. Биологическая картина мира.

- •Тема 5. Биосфера и цивилизация

- •Тема 6. Основные концепции и перспективы биологии

- •Тема 7. Эволюционно-синергетическая парадигма

- •5. Перечень лабораторных работ (по 4 час.)

- •6. Перечень практических и семинарских занятий

- •7. Расчет часов по темам (для 522000, 061400)

- •8. Методические рекомендации

- •9. Литература

- •4.1 Основная

- •4.2 Дополнительная

- •Лабораторная работа №1. Фрактальные структуры в окружающем мире

- •1. Теоретический материал

- •1.1 Фрактальные структуры

- •1.2 Фрактальная размерность

- •1.3. Фрактальные кластеры

- •2. Порядок выполнения работы

- •Наверх Лабораторная работа №2. Дискретные модели динамических систем. Клеточные автоматы

- •1. Теоретический материал

- •1.1. Представление сложных динамических процессов в виде дискретных систем

- •1.2. Моделирование процесса роста с помощью клеточного автомата

- •2. Выполнение лабораторной работы

1.1. Представление сложных динамических процессов в виде дискретных систем

В качестве типичного примера клеточного автомата обычно приводят компьютерную игру “Жизнь”, которую еще в 1970 г. создал для учебных целей английский математик Дж.Конвей.

Эта игра упрощенно моделирует эволюцию, развитие и взаимодействие колоний микроорганизмов. В ней рассматривается бесконечная плоская решетка квадратных элементов-клеток. Правила этой игры следующие: каждый элемент может находиться в состоянии покоя или активности; элемент переходит из состояния покоя в активное состояние, если по соседству с ним оказались три активных элемента, причем в число соседей включены только четыре ближайших элемента на квадратной решетке. Время в этой игре дискретно (t = 1,2,... k). Каждый элемент решетки может быть “живым” (в нем есть микроорганизмы) или “мертвым” (микроорганизмов нет). Живые элементы можно отметить черным цветом, а мертвые - белым. Состояние каждого элемента может меняться в моменты времени t = 1,2,3... У каждого элемента есть восемь соседей, которые имеют с ним общие ребра и вершины.

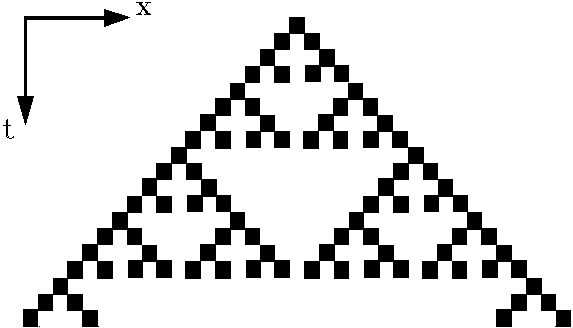

Пусть в бесконечной цепочке клеток каждая клетка может находиться в состоянии “покоя” или “возбуждения”. Можно говорить в этом контексте и о “живой” или “мертвой” клетке. “Возбужденная в момент t времени клетка посылает сигнал, который в момент времени доходит до соседних клеток. Клетка возбуждается (“живет”) в том и только в том случае, если к ней приходит сигнал от одной из соседних клеток. Если же сигналы приходят с двух сторон, то клетка не возбуждается. (Если проводить аналогию с живыми организмами, это может означать, что “теснота”, недостаток ресурса делают невозможным размножение, и численность популяции сокращается). Для такого автомата, зная, сколько клеток возбуждено в начальный момент времени, можно уже предсказать, сколько клеток будет возбуждено через t секунд. Наглядный эффект получается при моделировании такого клеточного автомата на экране дисплея. Нетрудно видеть, что картину, возникающую на экране, можно рассматривать как фрактальную структуру. (см. рисунок 3.2). Картина становится сложнее, если мы введем уже не одну начальную клетку, а несколько, однако и здесь можно наблюдать масштабную инвариантность, а это означает, что структура системы фрактальна. Она получила название «Ковер Серпинского».

1.2. Моделирование процесса роста с помощью клеточного автомата

Выше было отмечено, что модель такого клеточного автомата также можно использовать для иллюстрации процесса роста популяции. Образующиеся “пустоты” внутри фрактальной структуры, отображающей динамику развития популяции, можно интерпретировать как уменьшение популяции вследствие “выедания” пищевого ресурса. Однако в реальных условиях невозможно такое математически “правильное” развитие процесса. Можно моделировать, например, определенный процент смертности внутри популяции из-за различных причин (хищники, болезни, неблагоприятные абиотические факторы, случайная гибель). Такая смертность носит стохастический характер и моделируется с помощью так называемого генератора случайных чисел и задаваемой величины риска гибели для отдельных “клеток-индивидуумов”. При таком моделировании получаются самые различные варианты развития процесса, и, начиная с некоторого значения риска, для каждого варианта начальных условий возникают условия, когда популяция не может далее развиваться или поддерживать свою жизнедеятельность и гибнет.

Наверх