- •Концепции современного естествознания Лекция 1. Тема: Введение в дисциплину.

- •1. Естествознание. Определение и содержание понятия. Задачи естествознания

- •2. Взаимосвязь естественных наук. Редукционизм и холизм.

- •3. Фундаментальные и прикладные науки. Технологии

- •4. Тезис о двух культурах.

- •Лекция 2. История развития естествознания

- •1. Этапы (стадии) познания природы

- •2. Глобальные естественнонаучные революции

- •Роль космологии в естественнонаучных революциях

- •Концепции современного естествознания Лекция 3. Методология научных исследований

- •1. Понятие методологии и метода

- •2. Методы научного познания 2.1. Общенаучные методы

- •2. Методы эмпирического и теоретического познания

- •3. Формы научного знания

- •4. Процесс научного познания

- •5. Критерии истинности научного знания

- •Лекция 4. Механика и методология Ньютона

- •1. Движение - одна из основных проблем естествознания

- •2. Механика Галилея как основа механики Ньютона

- •3. Механика Ньютона

- •4. Ньютоновская методология исследований

- •5. Оптика Ньютона – предвосхищение современной концепции о двойственной природе света

- •Лекция 5. Механическая картина мира (мкм)

- •1. Понятие научной картины мира

- •2. Формирование механической картины мира (мкм)

- •3. Основные понятия и законы мкм

- •4. Основные принципы мкм

- •Лекция 6. Термодинамическая картина мира (I)

- •1. Промышленная революция и развитие теории теплоты

- •2. Работа в механике. Закон сохранения и превращения энергии в механике

- •3. Теплородная и кинетическая теория теплоты

- •4. Термодинамика и статистическая физика

- •Лекция 7. Термодинамическая картина мира (II). Второе начало термодинамики

- •1. Идеальный цикл Карно.

- •2. Энтропия. Термодинамическая трактовка.

- •3. Энтропия. Вероятностная трактовка.

- •Лекция 8. Термодинамическая картина мира (III). Стрела времени

- •1. Вероятность как атрибут больших систем.

- •2. Стрела времени

- •3. Проблема тепловой смерти Вселенной и флуктуационная гипотеза Больцмана.

- •Лекция 9. Электромагнитная картина мира (эмкм)

- •1. Основные экспериментальные законы электромагнетизма.

- •2. Теория электромагнитного поля д. Максвелла

- •3. Электронная теория Лоренца.

- •Лекция 10. Специальная теория относительности. Основные идеи общей теории относительности

- •1. Проблема равноправия инерциальных систем отсчета и мирового эфира.

- •2. Постулаты и основные следствия сто

- •3. Относительность промежутка времени:

- •3. Основные идеи общей теории относительности.

- •1. Свойства пространства-времени зависят от движущейся материи.

- •2. Луч света, обладающий инертной, а, следовательно, и гравитационной массой, должен искривляться в поле тяготения.

- •3. Частота света под действием поля тяготения должна смещаться в сторону более низких значений.

- •4. Основные понятия и принципы эмкм

- •Лекция 11. Квантово-полевая картина мира (кпкм)

- •1. Формирование идеи квантования физических величин

- •2. Корпускулярно-волновой дуализм света и вещества.

- •3. Соотношения неопределенностей Гейзенберга

- •4. Основные понятия и принципы кпкм

- •Лекция 12. Многообразие и единство мира

- •1. Структурные уровни материи

- •2. Элементарные частицы, фундаментальные частицы и частицы – переносчики фундаментальных взаимодействий

- •3. Атомное ядро

- •4. Молекулы и реакционная способность веществ.

- •5. Макроскопические тела. Фазовые переходы.

- •Лекция 13. Мегамир, основные космологические и космогонические представления (I)

- •1. Основные представления о мегамире

- •2. Солнечная система

- •3. Гипотезы о происхождении планет Солнечной системы

- •Лекция 14. Мегамир. Основные космогонические представления (II)

- •1. Звезды, их характеристики, источники энергии

- •2. Галактики и метагалактики

- •3. Структура и геометрия Вселенной

- •Лекция 15. Мегамир, основные космогонические представления (III)

- •1. Эволюция звезд

- •2. Возникновение Вселенной. Теория Большого Взрыва

- •3. Антропный принцип.

- •Лекция 16. Химическая эволюция Земли

- •1. Химическая эволюция Земли

- •2. Понятие самоорганизации в химии.

- •3. Общая теория химической эволюции и биогенеза

- •Лекция 17. Специфика живого

- •1. Предмет изучения, задачи и методы биологии

- •2. Специфика и системность живого

- •3.Уровни организации живых систем

- •Лекция 18. Термодинамика живых систем. Жизнь как информационный процесс.

- •1. Термодинамика живых систем

- •2.Управление и регулирование в живых системах 2.1 Задачи управления и регулирования

- •2.2 Информационные связи внутри организма

- •2.3 Цели и специфика управления в живых системах

- •Лекция 19. Концепция эволюции в биологии

- •1. Эволюционная теория Дарвина – Уоллеса

- •2 Современная (синтетическая) теория эволюции

- •Лекция 20. Человек

- •1. Место человека в системе животного мира и антропогенез

- •2. Основные этапы развития человека разумного

- •3. Дифференциация на расы. Расы и этносы

- •4. Эколого-эволюционные возможности человека

- •5. Биосоциальные основы поведения

- •Лекция 21. Биосфера и цивилизация

- •1. Биосфера и место человека в биосфере

- •2. Антропогенный фактор и глобальные экологические проблемы

- •3. Негэнтропийный взгляд на экологические проблемы

- •Лекция 22. Основные концепции и перспективы биотехнологии

- •1. Микробиология

- •2. Инженерная энзимология

- •3. Перспективы биотехнологии и проблемы биологической безопасности. Биоэтика

- •3.1. Генная и клеточная инженерия

- •3.2. Евгеника

- •3.3. Клонирование

- •3.4. Расшифровка генома человека

- •3.5. Биоэтика

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лекция 23. Принципы симметрии в научной картине мира

- •1. Понятие симметрии

- •2. Симметрия пространства – времени и законы сохранения

- •3. Симметрия и асимметрия живого

- •4. Нарушение симметрии как источник самоорганизации

- •Лекция 24. Эволюционно-синергетическая парадигма

- •1. Концепция самоорганизации в науке

- •2. Основные понятия и принципы синергетики

- •Лекция 25. Эволюционно-синергетическая парадигма (продолжение)

- •1. Примеры самоорганизации в неживой природе

- •2. Самоорганизация в социальных системах

- •Лекция 26. Естествознание в мировой культуре

- •1. Проблема двух культур

- •2. Перспективы интеграции знаний в науке будущего

- •Рабочая программа по учебной дисциплине "Концепции современного естествознания" для направлений 521500, 521600, 522000, специальностей 060300,060400,060800,0,6100, 061400

- •1. Цели и задачи курса

- •2. Требования к знаниям

- •3. Структура и объем курса

- •4. Содержание дисциплины

- •Тема 1. Две культуры как отражение двух типов мышления

- •Тема 2. Физика глазами гуманитария. Физические картины мира.

- •Тема 3. Физика как целое.

- •Тема 4. Жизнь. Биологическая картина мира.

- •Тема 5. Биосфера и цивилизация

- •Тема 6. Основные концепции и перспективы биологии

- •Тема 7. Эволюционно-синергетическая парадигма

- •5. Перечень лабораторных работ (по 4 час.)

- •6. Перечень практических и семинарских занятий

- •7. Расчет часов по темам (для 522000, 061400)

- •8. Методические рекомендации

- •9. Литература

- •4.1 Основная

- •4.2 Дополнительная

- •Лабораторная работа №1. Фрактальные структуры в окружающем мире

- •1. Теоретический материал

- •1.1 Фрактальные структуры

- •1.2 Фрактальная размерность

- •1.3. Фрактальные кластеры

- •2. Порядок выполнения работы

- •Наверх Лабораторная работа №2. Дискретные модели динамических систем. Клеточные автоматы

- •1. Теоретический материал

- •1.1. Представление сложных динамических процессов в виде дискретных систем

- •1.2. Моделирование процесса роста с помощью клеточного автомата

- •2. Выполнение лабораторной работы

1. Теоретический материал

В последние десятилетия как общественные так и естественные науки подошли к пониманию и включению в область своих интересов вопросов саморазвития материи и социума, макродинамики процессов развития природы и общества, нелинейного характера процессов, происходящих в мире.

Термин “синергетика” (от греч. synergeia - совместное действие) был предложен в начале 70-х годов немецким физиком Г.Хакеном. Синергетика занимается вопросами самоорганизации, т.е. спонтанного образования и развития сложных упорядоченных структур в активных средах. Сам термин “активная среда” нуждается в пояснении. Активные среды - это открытые незамкнутые системы. Для активных сред характерен непрерывный, рассредоточенный приток энергии от внешнего источника и ее диссипация. Благодаря тому, что через каждый малый элемент среды протекает поток энергии, этот элемент выводится из состояния теплового равновесия и приобретает способность совершать автоколебания. Если эти элементы взаимосвязаны, образуется так называемая распределенная активная среда, в которой образуются различные стационарные, т.е не зависящие от времени, или динамические (изменяющиеся во времени) упорядоченные структуры. В этом и заключается эффект самоорганизации.

Термин “самоорганизация” может также быть определен как возникновение упорядоченных структур и форм движения из первоначально неупорядоченных, нерегулярных форм (хаоса), без специальных, упорядочивающих внешних воздействий на систему.

Второе начало термодинамики утверждает непреложное возрастание энтропии и потерю со временем информации в замкнутых системах. Возникновение же упорядоченных структур связано с ростом информации и, таким образом, с падением энтропии. (В этом случае иногда говорят о росте “отрицательной энтропии” или негэнтропии). Упорядоченное состояние менее вероятно, чем состояние термодинамического равновесия, поэтому, для того чтобы система пришла в такое “маловероятное” состояние, она или должна быть в начальный момент времени далека от состояния термодинамического равновесия, или неравновесность в ней должна все время поддерживаться внешними воздействиями. Система должна быть, таким образом, незамкнутой, открытой. Условия неравновесности и открытости являются необходимыми для возникновения процесса самоорганизации. Следует отметить, что этим условиям отвечает большой класс явлений в окружающем мире.

Классическим примером самоорганизации является возникновение жизни. Однако существуют и более простые системы, обладающие склонностью к самоорганизации, например, образование волнового рельефа песка под действием дующего ветра, возникновение шестиугольных конвективных ячеек, или ячеек Бенара в жидкости, налитой в сосуд, подогреваемый снизу, в северных сияниях, обусловленных взаимодействием электронов, направляющихся от солнца и захваченных магнитным полем Земли и электронами и ионами ионосферы.

Наверх

1.1 Фрактальные структуры

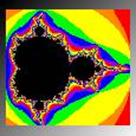

Идеи синергетики тесно связаны также с осознанием фрактальности мира - самоподобия присущих ему структур. Фрактальность проявляется и в изломах береговых линий, и в зубцах электрокардиограммы, в формах облаков, в завитках раковин моллюсков и спиралях галактик. |

|

Понятие «фрактал» ввел математик Б. Мандельброт. “Почему геометрию часто называют холодной и сухой? ” - писал он в своей книге “Фрактальная геометрия природы” - Одна из причин заключается в ее неспособности описать форму облака, горы, дерева или берега моря. Облака - это не сферы, горы - это не конусы, линии берега - это не окружности, и кора не является гладкой, и молния не распространяется по прямой... Природа демонстрирует нам не просто более высокую степень, а совсем другой уровень сложности. Число различных масштабов длин в структурах всегда бесконечно.” |

|

Фрактал - это структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому. Фрактальные объекты самоподобны, т.е. их вид не претерпевает существенных изменений при разглядывании их под микроскопом с любым увеличением. Разумеется, в физическом мире нет, пожалуй, ни одной реальной структуры, которую можно было бы последовательно увеличивать бесчисленное количество раз, и которая выглядела бы при этом неизменной. Однако в приближенном виде принцип самоподобия реализуется в природе в линиях берегов морей и рек, в очертаниях облаков и деревьев, в турбулентном потоке жидкости, и в иерархической организации живых систем, в эволюции языков и народов Земли, в смене исторических формаций. Фрактал выглядит одинаково, в каком бы масштабе его ни наблюдать. Так, например, кучевые облака состоят из огромных “горбов”, на которых возвышаются “горбы” поменьше и т.д. вплоть до самого малого масштаба, который мы способны разрешить. Одним из классических примеров фрактальных объектов является береговая линия (см. рис. 1.1). |

|

Наверх

Рис.1.1

Рис.1.1