Глава X

БЕЛОЕ МОРЕ

1, Поздне- и послеледниковая история

Во время невской стадии почти вся современная акватория Белого моря была еще под ледниковым покровом. По мере отступления ледников в первую очередь освободились юго-восточные части Двинской и Онежской губ (рис. 45). В гляоио-депрессии Онежской губы образовалось приледниковое озеро, которое первоначально имело сток на юго-восток в сторону Нижне-Онегорецкого озера, а потом на северо-восток через среднюю узкую часть Онежского полуострова (район Унской губы). Уровень озера первоначально составлял не менее 60-65 м, а потом снизился приблизительно до 30 м. Отложения Онегогубского озера описаны Т.И.Вострухиной (1962) по материалам из обнажения на склоне долины р. Пурнемы. Нижняя часть разреза представлена ленточными глинами, а верхняя -слоистыми песками. Глины, возможно, формировались в тот период, когда озеро имело еще высокий уровень. Пески же могли накопиться при низком уровне, когда начался сток в Унскую губу. По данным спорово-пыльцевого анализа, отложение ленточных глин началось в аллерёде и продолжалось в позднем дриасе.

Приледниковое озеро в Двинской губе было непосредственно продолжением озера в бассейне Сев. Двины, сток из которого шел через нижнюю Пинегу и Кулой в Мезенскую губу; его уровень составлял около 15-20 м. Когда ледник отступил

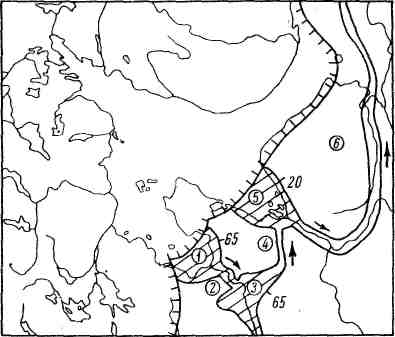

Рис, 45. Приледниковые озера и долины стока ледниковых вод на периферии Беломорской котловины во время начального этапа отступления ледников невской стадии.

Цифры в кружках: 1 -Онегогубское озеро; 2 -сток по долине нижней Онеги, 3 - Нижне-Онегорецкое озеро; 4 - сток по р. Лае (северо-двинской); 5 - Архангельское озеро; 6 - сток по долине нижнего течения Сев. Двины, Пинеги и Кулоя.

от Беломорско-Кулойского плато, озеро исчезло. Это, вероятно, произошло в аллерёде, т.е. еще до того, как освободись ото льда средняя часть Онежского полуострова.

Для выяснения дальнейшей истории чрезвычайно важно знать, происходили или нет изостатические движения в районе Горла Белого моря. В этом проливе современная глубина порогп, находящегося против устья р. Паной, составляет около 40 м. Если бы здесь не произошло поднятия, морские воды могли бы вторгнуться в котловину Белого моря только в конце пребореального времени, когда уровень океана был на 40 м ниже современного. В.Рамсей (Ramsay, 1898) и М.А.Лаврова (i960) считали, что через Горло проходит, нулевая изобаза. Последние исследования показали, однако, что Кольский берег Горла испытал поднятие (Никонов, 1965; Кошечкин и др., 1971, 1973) на высоту не менее 25 м. При таких условиях порог Белого моря находился не менее чем на 65 м ниже современного уровня моря. Уровень мирового океана в аллерёде был на 65 м ниже современного (Mbrner, 1969). Следовательно, сразу же после отступления ледника морские воды могли проникнуть в Горло. И действительно, по данным спорово-пыльцевого

(Малясова, 1969) и диатомового (Джиноридзе, 1972) анализов колонок донных отложений, в Горле и в Двинской губе уже в аллерёде существовали морские условия. В составе диатомовой флоры резко, преобладал эвригалинный вид Coscinodiscus lacustris var. septentrionalis, что свидетельствует о низкой солености бассейна.

Дальнейшее отступление края активного ледникового покрова во время позднего дриаса происходило очень быстрыми темпами. В пределах Беломорской котловины и в северной Карелии сохранялись обширные поля мертвого льда. Особенно большая глыба льда занимала центральную впадину Белого моря и Кандалакшскую губу. Следует отметить, что через Кандалакшскую губу двигалась весьма активная ледниковая лопасть которая проникала также в Горло. В период отступления этой лопасти по ее краям могли возникать небольшие приледнико-вые озера, существовавшие очень недолгое время. В дальнейшем, когда активная лопасть превратилась в поле мертвого льда, аа его периферию могли проникнуть морские воды; Их приток, однако, был не очень велик, а в бассейн поступали воды из многочисленных озер и воды тающего ледника, что сильно опресняло его.

Теория о существовании в Беломорской котловине изолированного ледника была выдвинута Л.Введенским (1934) и позднее разработана Г.С.Бискэ (1959). Новые аргументы в пользу этой теории приведены Е.Н.Невесским и В.С.Медведерым (1972). По их данным, нижняя ледниково-морская пачка донных отложений формировалась в течение позднего дриаса и пребореа-ла под постоянным ледяным покровом, представляющим собой всплывшие остатки ледника. В нижней пачке нет ракЬвин мол^ люсков, а из диатомей преобладает Coscinodiscus lacustns var. septentrionalis. Собственно морское осадконакопление началось только в бореале. Морская граница в Беломорской котловине находилась довольно высоко, но море первоначально, . под влиянием мертвого льда, занимавшего центральную часть котловины, было опресненным, а в отдельных районах фактически пресным.

Берега Белого моря подверглись весьма значительному тектоническому поднятию. В северо-западной части (в вершине Кандалакшской губы) поднятие опережало рост уровня моря. Неолитические стоянки известны здесь на высотах до 88 м (Горецкий, 1937). По направлению к юго-востоку амплитуда и скорость повышения уровня превышала скорость поднятия, что приводило' к формированию трансгрессивных отложений» Наконец, на крайнем юго-востоке рост уровня болвшую часть времени опережал поднятие. Только за последние несколько тысяч лет, -когда уровень был практически постоянным, здесь

Рис. 46. Белое море в позднем дриасе (море портландия).

1 - Скандинавский ледниковый щит, 2 - Панойский ледниковый щит; 3 - поле мертвого льда в Беломорской котловине; 4 - пролив Горло; 5 - определенная часть моря; 6 - пролив между Кольским заливом и Кандалакшской губой.

смогла сформироваться морская терраса высотой 5-6.5 м (Легасова, 1967). Морские отложения в западной части Белого моря начали сформироваться в позднем дриасе (рис. 46). В составе диатомовых донных отложений в это время преобладала Сoscinodiscus lacustrisvar,septentrionalis (Джиноридэе, 1972). На берегах здесь распространены ледниково-морские отложения и отложения моря портландия, названного так по моллюску Portlandia (Yoldia) arctica встречающемуся в его отложениях (Лаврова, 1960, 1968). Отложения этого бассейна в вершине Кандалакшской губы и на водоразделе оз. Имандра и р. Колы подняты теперь на высоту несколько более 150 м. Возможно, что в течение короткого времени существовал мелководный пролив, связывавший-Кандалакшскую губу с Кольским заливом (Егоров, 1936; Арманд и др., 1964), По направлению к югу высота залегания отложений моря портландия быстро снижается. В долине р. Кеми они известны на высотах не более 80 м (Маслова, Купцова, 1970). Здесь преобладает пресноводная диатомовая флора (Melosira islandica и др.), а морские и солоноватоводные диатомовые встречены в небольших количествах. Не исключено, что они переотложены из межледниковых отложений, а часть моря, прилегающая к устью р. Кеми, была изолирована массивами мертвого льда и имела пресную воду.

Еще южнее отложения и береговые линии моря портландия были погребены под отложениями более молодых бассейнов, В низовьях Сев, Двины они встречены на глубине около 20 м (Лавров, 1968; Плешивцева, 1971), что свидетельствует о последующем поднятии более чем на 30 м (уровень океана в позднем дриасе был на 50-60 м ниже современного). На какой-то момент поднятие опередило здесь рост уровня: это фиксирует прослой погребенного торфа, залегающий выше отложений моря портландия. В низовьях р, Выг отложения этого моря неизвестны. Вероятно, они перекрыты здесь осадками последующих трансгрессий и залегают на высотах менее 40 м.

В самом начале голоцена приток морских вод в Беломорскую котловину усилился, В центральных частях бассейна в это время еше продолжал существовать массив мертвого льда, В дальнейшем, начиная с бореала, условия в Белом море стали уже близкими к современным. Но для среднего голоцена четко фиксируется несколько более высокая температура воды, чем теперь. В течение всего голоцена продолжалось также изостатическое поднятие берегов.

2. Выводы

1. Когда началось отступление ледников невской стадии, в юго-восточной части Беломорской котловины образовались Онегогубское озеро (со стоком в Нижне-Онегорецкое озеро) и Архангельское озеро (со стоком в долину нижняя Пинега- Кулой) (рис. 45),

2, После освобождения из подо льда Горла Белого моря через него уже в аллерёде в восточную часть Беломорской котловины вторглись морские воды. Дно. пролива Горло имело более низкие отметки, чем теперь, - там еще не успело сказаться изостатическое поднятие, К позднему дриасу морские воды, огибая сохранившийся в центральной части котловины массив мертвого льда, проникли также в западную часть котловины (рис. 46). На северо-западе море покрывало значительные площади современной суши, В течение короткого времени между Кандалакшской губой и Кольским заливом мог существовать пролив.

Начиная с бореала соленость была уже близка к современной солености Белого моря. Очертания самого моря медленно изменялись в результате поднятия уровня океана и изостатических движений.