- •Виды изысканий. Стадии проектирования.

- •Цель и содержание технических изысканий.

- •Полевые работы при технических изысканиях

- •Задачи и состав экономических изысканий.

- •Аэрофотоизыскание

- •Учет интенсивности и объема грузоперевозок при выборе направления трассы.

- •Учет снегозаносимости при проложении трассы.

- •Проложение трассы дороги на местности

- •Внешние линии. Измерение углов.

- •10. Пикетаж и измерение линии

- •11. Закрепление трассы

- •12. Элементы плана дороги

- •13. Переходные кривые

- •14. Виражи

- •15. Элементы продольного профиля

- •16. Вертикальные кривые

- •17. Нормирование величины продольного уклона

- •18. Последовательность проектирования продольного профиля.

- •19. Нанесение проектной линии на продольном профиле (метод антонова)

- •20. Поперечный уклон дорожных покрытий

- •21. Поперечные профили дороги

- •22. Требования к уплотнению грунта

- •23. Объемы насыпей и выемок

- •24. Установление дальности возки грунта

- •25. Расположение грунтов в земляном полотне

- •26. Положение отвода и элементы поперечного профиля

- •27. Устойчивость земляного полотна на косогорах

- •28. Устойчивость земляного полотна на слабых основаниях

- •29. Система дорожного водоотвода

- •30. Испарительные бассейны.

Учет снегозаносимости при проложении трассы.

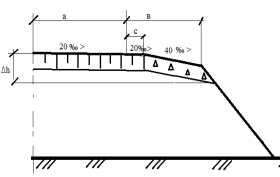

После этого нужно рассчитать руководящую отметку. В качестве ее принимаем высоту снегонезаносимой насыпи. Она находится по формуле:

Нрук=h5‰+hсн+∆h (3.2)

где h‰- средняя декадная высота снежного покрова, в сантиметрах, для данного района

h5‰=30 см=0,3 м

hсн- высота снегонезаносимой насыпи

Для третьей категории автомобильной дороги Нсн=0,6 м

Δh – превышение оси дороги над бровкой

Δh=(а·0,02+с·0,02)+((в - с)·0,04) (3.3)

где а - ширина проезжей части, в - ширина обочины

Проектирование продольной оси трассы начинаем с того, что откладываем высоту снегонезаносимой насыпи на нулевом пикете.

Проложение трассы дороги на местности

Осмотр местности или анализ местных условий по карте крупного масштаба позволяет наметить ряд точек, через которые может пройти трасса дороги, обходя препятствия. Соединение этих точек между собой, дает ряд вариантов воздушных линий, характеризующих направление трассы дороги.

Различают контурные и высотные препятствия. К контурным, относятся: излучены рек, населенные пункты, озера и болота, места с неблагоприятными почвенными и геологическими условиями, заповедники. Высотам относятся горные хребты, отдельные возвышенности, глубокие и широкие котлованы.

Отклонение трассы от воздушной линии вызывается так же, необходимостью прохождения дороги через контрольные точки (места пересечения с железными и автомобильными дорогами, места пересечения с железными и автомобильными дорогами, места пересечения больших водотоков, горные седловины, а также используемые участки существующей дороги)

Внешние линии. Измерение углов.

|

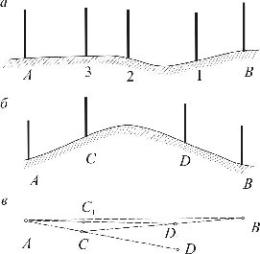

Рис. 8.1. Вешение линии: а – “на себя”; б – через препятствие; в – то же (вид в плане). |

Вешение линии ведется всегда «на себя», по теодолиту или биноклю. Первую веху ставят по кресту нитей возможно дальше от инструмента. Последующие вехи устанавливают между задней вехой и инструментом, постепенно приближаясь к инструменту. Вехи ставятся на расстоянии около 50 м одна от другой. Для вешения пользуются прямыми деревянными вехами длиной 2 м и толщиной 2,5—3 см, окрашенными кольцами в белый и красный или в белый и черный цвета. Кольца делают шириной 20 см. Вехи снизу заостряют и снабжают металлическими башмаками. Визирование производят по возможности на основание вехи. Для вешения необходимо иметь 8—10 вех. По окончании вешения и после измерения угла вехи снимают и заменяют кольями-заменками высотой около 1 м, забиваемыми вместо снятой вехи. На прямой всегда должно быть не менее трех вех, чтобы в случае падения одной из них ее всегда можно было восстановить по двум оставшимся. Если назначенная контрольная точка не видна с предыдущей стоянки инструмента, направление задают по румбу, взятому с карты, с введением поправки на склонение магнитной стрелки. Если окажется, что провешенная линия не попадает в намеченную контрольную точку, ее положение должно быть исправлено. При пересечении оврага, реки или какого-либо иного препятствия, затрудняющего промер и вешение линии, сначала по теодолиту выставляют две-три вехи на противоположном берегу, а затем производят вешение внутри оврага. Одновременно тригонометрически определяют ширину оврага или реки. Направления прямых определяются азимутами или румбами. Так как магнитная стрелка буссоли указывает магнитный меридиан, для вычисления румба необходимо знать склонение магнитной стрелки. При измерении углов поворота теодолит устанавливают по отвесу над точкой, забитой в вершине угла, приводят в горизонтальное положение, направляют трубу на основание задней вехи и делают отсчеты по двум нониусам. По первому отсчитывают градусы и минуты, по второму — только минуты. Отсчеты записывают в соответствующие графы журнала измерения углов. Затем при закрепленном лимбе поворачивают алидаду, наводят трубу на переднюю веху и делают отсчеты. Разность отсчетов дает правый по ходу угол поворота. Если полученная разность превышает 180°, то из нее вычитают 180° и получают величину угла поворота влево. Если полученная разность меньше 180°, то ее вычитают из 180° и получают величину угла поворота вправо. Измерение повторяют два раза при положении вертикального круга справа и слева. По румбу предыдущей прямой и измеренному углу поворота вычисляют румб нового направления, который также записывают в журнале. Если начальная точка не привязана к триангуляционным знакам, то направление первой прямой определяется обычно наиболее тщательно. С этой целью совмещают линию нулей буссоли с концами магнитной стрелки. Затем при закрепленном лимбе делают отсчет и поворачивают трубу, устанавливая ее по направлению линии, и вновь делают отсчет. Все вершины углов поворота, а также начальная и конечная точки должны быть закреплены и привязаны к постоянным точкам на местности. Схему закрепления точки вершины угла зарисовывают в журнале измерения углов. Начало трассы закрепляют точкой — колышком толщиной 2,5—5 см длиной 30— 50 см. Точку забивают так, чтобы она не могла быть повреждена или уничтожена движением по дороге. Для этого точку заглубляют так, чтобы ее верх был ниже покрытия проезжей части дороги или улицы. Чтобы впоследствии, при восстановлении оси трассы, перед началом работ легко можно было найти точку, устанавливают ее положение по отношению к ближайшим постоянным предметам. Для этого составляют эскиз привязки начальной точки трассы, на котором указывают измеренные на месте расстояния точки до постоянных предметов. На этих предметах краской отмечают места (угол фундамента, вершина врытого в землю столба и т. д.), от которых измерялось расстояние, до нулевой точки (начала) трассы. Положение начальной точки на существующей дороге вне населенного пункта закрепляют не менее чем двумя столбами, врытыми в землю по обе стороны точки, и расстоянием (плюсом) положения точки от предыдущего километрового столба по километражу существующей дороги.