- •Глава 6.

- •Основы анатомии и физиологии кровообращения (сердечно-сосудистой системы) человека

- •Совместимость групп крови

- •Кори h03w

- •Глава 7.

- •Функциональное состояние определяют, преимущественно, как ту фоновую активность центральной нервной системы, в условиях которой проходит та или иная форма деятельности.

- •Глава 8. Общее понятие о психологии как о науке

Совместимость групп крови

СЫВОРОТКА (агглютинин) |

ЭРИТРОЦИТЫ (агглютиноген) |

|||

I |

II |

III |

IV |

|

I |

— |

+ |

+ |

+ |

II |

— |

— |

+ |

+ |

III |

— |

+ |

- |

+ |

IV |

- |

— |

— |

— |

Из таблицы 6.1 видно, что (смотря по горизонтали) если у реципиента I группа крови, то ему можно переливать только кровь I группы. Людям II группы — кровь I и II групп, людям.этой болезнью страдал, к примеру, сын последнего русского императора Николая II — царевич АлекIII группы — кровь I и III групп, а людям IV группы — кровь всех четырех групп. В среднем I группу крови имеют 40 % людей, II группу — 39 %, III группу — 15%, а IV — 6% людей.

Говоря о свойствах крови человека, нельзя не упомянуть о так называемом резус-факторе, который был назван таким образом, поскольку был обнаружен в крови обезьяны мартышки (Macacus rhesus). Установлено, что резус-фактор имеется в крови у 86 % людей — это резусполо-жительные (Rh+) люди. У 14 % резус-фактор отсутствует. Это резусотрицательные (Rh-) люди. Резус-фактор находится в эритроцитах и не зависит от пола и возраста. Практическое значение резус-фактор имеет потому, что если повторно в кровь резусотрицательным людям ввести кровь резусположительных людей, то происходит гемолиз (взрыв эритроцитов и склеивание крови). С резус-фактором связана также гемолитическая болезнь новорожденных, когда кровь матери резусотрицательная, а у плода — резусположительная. Но примерно в 10 % случаев и у матери, и у плода кровь резусположительная, но агглютинирующий эффект наступает. Это происходит, если резус-факторы не совпадают по типу. Выяснено, что резус-фактор бывает трех типов, обозначаемых латинскими буквами — D, С, Е. Особенно важен учет этого фактора при переливании крови во время родов.

Итак, мы рассмотрели основные свойства и функции крови. Теперь мы изложим главные принципы работы сердечно-сосудистой системы, прогоняющей кровь по артериям и венам организма человека.

Легкие

С очень давних времен вопросы кровообращения

привлекали внимание выдающихся

мыслителей

и врачей. Еще Гиппократ, отец медицины,

и Аристотель, крупнейший греческий

мыслитель, жившие почти 2500 лет назад,

интересовались вопросами кровообращения

и изучали его. Однако

их представления были несовершенны и

во многих отношениях ошибочны. Венозные

и артериальные

кровеносные сосуды они представляли

как две самостоятельные системы, не

соединенные

между собой. Многие исследования, в том

числе и исследования крупного римского

врача

Галена, проведенные в начале нашего

летосчисления (от рождества Христова),

не внесли ясности

в этот вопрос. Так продолжалось до начата

XVII

века, когда выдающийся английский ученый

Уильям Гарвей сделал крупное открытие,

положившее начало новому представлению

о кровообращении. В 1628 г. он опубликовал

свою знаменитую книгу, озаглавленную

«Анатомические

сведения о движении сердца и крови у

животного». В этой книге на основе

большого материала,

собранного в опытах над животными,

Гарвей окончательно доказал, что венозная

и артериальная

сосудистые системы не являются

изолированными и самостоятельными, а

связаны между собой

как единая система кровеносных сосудов.

Эти опыты

привели Гарвея к открытию самого факта

кровообращения

и к неопровержимым доказательствам

наличия

большого и малого кругов кровообращения.

очень давних времен вопросы кровообращения

привлекали внимание выдающихся

мыслителей

и врачей. Еще Гиппократ, отец медицины,

и Аристотель, крупнейший греческий

мыслитель, жившие почти 2500 лет назад,

интересовались вопросами кровообращения

и изучали его. Однако

их представления были несовершенны и

во многих отношениях ошибочны. Венозные

и артериальные

кровеносные сосуды они представляли

как две самостоятельные системы, не

соединенные

между собой. Многие исследования, в том

числе и исследования крупного римского

врача

Галена, проведенные в начале нашего

летосчисления (от рождества Христова),

не внесли ясности

в этот вопрос. Так продолжалось до начата

XVII

века, когда выдающийся английский ученый

Уильям Гарвей сделал крупное открытие,

положившее начало новому представлению

о кровообращении. В 1628 г. он опубликовал

свою знаменитую книгу, озаглавленную

«Анатомические

сведения о движении сердца и крови у

животного». В этой книге на основе

большого материала,

собранного в опытах над животными,

Гарвей окончательно доказал, что венозная

и артериальная

сосудистые системы не являются

изолированными и самостоятельными, а

связаны между собой

как единая система кровеносных сосудов.

Эти опыты

привели Гарвея к открытию самого факта

кровообращения

и к неопровержимым доказательствам

наличия

большого и малого кругов кровообращения.

Это открытие Гарвея сыграло большую роль в дальнейшем развитии естествознания и явилось новым научным этапом в развитии физиологии. Современная научная физиология относит свое начало к открытию кровообращения.

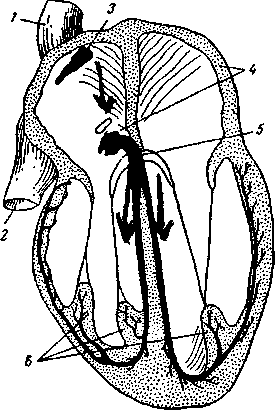

Сердце всех млекопитающих, в том числе и человека, представляет собой полый четырехкамерный мышечный орган. Оно делится на два предсердия и два желудочка. Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка и кончается правым предсердием (рис. 6.2).

остальные органы

рис. 6.2. Большой и малый куги кровообращения

При сокращении сердца из левого желудочка кровь выбрасывается в аорту (крупнейшую артерию организ-ма человека) и затем, проходя через артерии, артерио-лы и капилляры всего тела, поступает в венулы. Вену-

Рис. 6.3. Вскрытое

человеческое сердце:

1

—

верхняя полая вена; 2

— правое

предсердие;

3

— открытый

трехстворчатый клапан; 4

—

правый желудочек; 5 — легочная артерия;

6

— легочные

вены; 7— левое предсердие;

8

— закрытый

двустворчатый клапан;

9

— левый

желудочек; 10

— сосочковые

мышцы;

11

—

аорта; 12

— полулунные

клапаны

' г з ь

Рис. 6.4. Схема створчатых и полулунных клапанов сердца:

1 — открытый створчатый клапан; 2 — тот же клапан закрытый; 3 — открытые полулунные клапаны; 4 — те же клапаны

закрытые

стие аорты в левом желудочке и отверстие легочной артерии в правом желудочке. Как в левом, так и в правом желудочке полулунных клапанов три. Устроены они таким образом, что свободно пропускают кровь из желудочков в сосуды, но препятствуют обратному току крови из сосудов в желудочки.

Кровь в сердечно-сосудистой системе течет только в одном направлении: от левого желудочка через большой круг кровообращения в правое предсердие и из правого предсердия в правый желудочек, из правого желудочка по малому кругу кровообращения в левое предсердие и из левого предсердия в левый желудочек (рис. 6.3). Односторонность тока крови зависит от последовательного сокращения отделов сердца и от его клапанного аппарата. Деятельность сердца состоит из трех фаз: первая — систола, т. е. сокращение предсердий, вторая — систола желудочков и третья — пауза, т. е. период, когда предсердия и желудочки одновременно расслаблены. Расслабленное состояние предсердий или желудочков называется диастолой. В первую фазу предсердия сокращаются, и кровь, находящаяся в них, поступает в желудочки. Створчатые клапаны свободно открываются в сторону желудочков и поэтому не мешают току крови из предсердий в желудочки. При систоле предсердий кровь не может поступить обратно в вены, так как устья вен при этом сжимаются кольцевыми мышцами. Систола предсердий длится 0,12 секунды. Вслед за систолой предсердий начинается их диастола расслабление.

За систолой предсердий следует вторая фаза — систола желудочков. Систола желудочков в свою очередь состоит из двух фаз: фазы напряжения и фазы изгнания крови. В первую фазу, т. е. в фазу напряжения, мышцы желудочков напрягаются (растет их тонус), и давление в желудочках повышается. Створчатые клапаны при этом захлопываются. Сосочковые мышцы желудочков сокращаются, сухожильные нити, которые одним концом прикреплены к створчатым клапанам, а другим — к сосочковым мышцам, натягиваются и препятствуют выворачиванию клапанов в сторону предсердий. Напряжение мышц желудочков нарастает, давление в желудочках повышается, и когда оно становится выше, чем в аорте и легочном стволе, полулунные клапаны открываются, сердечная мышца сокращается: кровь из желудочков под большим давлением выбрасывается в сосуды. Так наступает вторая фаза систолы желудочков — фаза изгнания крови. При этом давление в желудочках доходит до 150 мм рт. ст. Вся систола желудочков длится 0,3 секунды. После систолы желудочков начинается их диастола. При этом полулунные клапаны захлопываются, так как давление крови в аорте и легочной артерии становится выше, чем в желудочках. Одновременно открываются створчатые клапаны, и кровь из предсердий вновь начинает поступать в желудочки. В работающем сердце диастола предсердий частично совпадает с диастолой желудочков, это и есть третья фаза — пауза. В период паузы кровь свободно протекает из верхней и нижней полых вен в правое предсердие и из легочных вен в левое предсердие. Так как створчатые клапаны открыты, то кровь отчасти попадает и в желудочки. За паузой следует систола предсердий. Пауза длится 0,4 секунды. Затем начинается новый сердечный цикл. Каждый сердечный цикл длится примерно 0,8 секунды. Таким образом, строгая последовательность сокращения и расслабления отделов сердца и его клапанный аппарат способствуют движению крови в одном определенном направлении.

Если приложить руку к левому пятому межреберном}' промежутку, то можно ощутить толчок сердца. Этот толчок зависит от изменения положения сердца при систоле. При сокращении сердце становится почти твердым, несколько поворачивается слева направо, левый желудочек прижимается к грудной клетке, давит на нее. Это давление ощущается в виде толчка.

У здорового человека сердце в минуту сокращается в среднем 70 раз. Частота сердцебиения подвержена многим влияниям и часто изменяется даже в течение дня. На частоту сердцебиения влияет также положение тела: наиболее высокая частота сердцебиения наблюдается в стоячем положении, в сидячем положении она ниже, а при лежании сердце сокращается еще медленнее. Частота сердцебиения резко увеличивается при физической нагрузке; у спортсменов, например, во время состязания она доходит даже до 250 в минуту. Частота сердцебиения зависит от возраста. У детей до 1 года она равна 100—140 в минуту, в 10 лет — 90, в 20 лет и старше — 60—80, а у стариков

вновь учащается до 90—95. У некоторых людей ритм сердечных сокращений бывает редким и колеблется в пределах 40—60 в минуту. Такой редкий ритм называется брадикардией. Он чаще всего бывает у спортсменов при покое. Встречаются также люди с повышенным ритмом сердцебиения, когда частота сокращений сердца колеблется в пределах 90—100 и может доходить до 140—150 в минуту. Такой частый ритм называется тахикардией. Работа сердца учащается при вдохе, эмоциональном возбуждении (страхе, гневе, радости и т. д.).

При сокращении каждый желудочек выбрасывает в среднем 70—80 мл крови. Количество крови, выбрасываемое каждым желудочком при систоле, называется ударным, или систолическим, объемом. Количество крови, выбрасываемое правым и левым желудочками, одинаково. Если известно количество крови, выбрасываемой желудочком во время систолы, и частота сердцебиения в минуту, то можно рассчитать количество крови, выбрасываемой сердцем в минуту, или минутный объем. Например, если систолический объем равен 80 мл, а частота сердцебиения 70, то минутный объем равен 80 х 70 = 5600 мл. Если приток крови в сердце увеличивается, то соответственно возрастает и сила сокращения сердца. Увеличение силы сокращения сердечной мышцы зависит от ее растяжения или, иначе говоря, от исходной длины волокон. Установлено, что чем больше растянута сердечная мышца, тем сильнее она сокращается. Таким образом, когда к сердцу притекает больше крови, она растягивает сердечную мышцу и тем самым удлиняет ее. Растянутые мышечные волокна сокращаются сильнее и выбрасывают больше крови. Это свойство сердечной мышцы получило название закона сердца. Этот «закон» имеет ограниченное значение: деятельность сердца регулируется нервной системой, а не механическим растяжением мышцы, так как им характеризуется только одна частная зависимость в работе сердца. Однако и эти отношения находятся в зависимости от функционального состояния сердца, что в конечном итоге определяется регулирующим влиянием нервной системы.

Деятельность сердца сопровождается электрическими явлениями. Все возбудимые ткани в покое имеют положительный электрический заряд; когда возникает возбуждение, заряд возбужденного участка меняется на отрицательный. Этой закономерности подчиняется и сердце. При возникновении возбуждения, т. е. при появлении электроотрицательности, между возбужденным и невозбужденным участком возникает разность потенциалов. По мере распространения возбуждения, т. е. по мере распространения волны электроотрицательности, все новые и новые участки становятся электроотрицательными, а следовательно, и в новых участках возникает разность потенциалов. Если соединить специальные чувствительные приборы с работающим органом, можно обнаружить ток действия (так называется ток, который регистрируется при деятельности органа) и даже его записать. Метод записи токов действия сердца человека получил название электрокардиографии.

Этот прибор соединяют с правой и левой руками (первое отведение), затем с правой рукой и левой ногой (второе отведение) и, наконец, с левой рукой и левой ногой (третье отведение).

При записи на движущейся бумаге получается кривая — электрокардиограмма (рис. 6.5). Электрокардиограмма у всех здоровых людей всегда постоянна и имеет пять зубцов, которые обозначаются буквами Р, Q, R, S, Т. Зубец Р соответствует возбуждению предсердий, а зубцы Q, R, S, Т — возбуждению желудочков. Метод электрокардиографии является очень точным и чувствительным. Малейшее нарушение нормальной деятельности сердца немедленно отражается на рисунке кривой.

Вот почему этот метод очень широко применяется при диагностировании тех или иных патологических явлений в сердце.

Сердце, удаленное из организма, продолжает ритмически сокращаться. Эта особенность сердца дает основание заключить, что причины, которые вызывают сокращение сердца, находятся в нем самом. Способность сердца ритмично сокращаться независимо от каких-либо внешних раздражений называется автоматией. Автоматик» сердца легко можно наблюдать, если вырезать сердце у лягушки и поместить на стеклышко. Такое сердце первое время продолжает сокращаться, но вскоре прекращает свою деятельность. Если же через вырезанное из организма сердце хо-

Рис. 6.5. Стандартные отведения при записи электрокардиограммы

а — схема отведений: концы стрелок указывают на участки тела, к которым прикладывают электроды при первом (вверху), втором (посередине) и третьем (внизу) отведении при записи электрокардиограммы; б~ электрокардиограмма

полнокровного или теплокровного животного пропускать раствор Рингера (специальный солевой раствор) или какой-либо другой раствор, заменяющий кровь, то сердце очень долгое время продолжает работать. Такое сердце называется изолированным.

Рис. 6.6. Проводящая система сердца:

1 — верхняя полая вена; 2 — нижняя полая вена; 3 — синоатриальный узел (узел Кейт-Флэка); 4 — атриовентрикулярный узел (узел Ашоф-Тавара); 5 — пучок Гиса; б — сосочковые мышцы

Возбуждение возникает в синоатриальном узле (водителе ритма I порядка) и оттуда распространяется на атриовентрику-лярный узел (водитель ритма II порядка). Затем по ножкам пучка Гиса возбуждение распространяется на желудочки. Наибольшей частотой спонтанной активности обладает синоатриальный узел, однако в случае поражения узла автоматии I порядка функцию автоматии берет на себя узел автоматии II порядка. Сердце при этом сохраняет способность к сокращению, но частота сокращений снижается вдвое.

Рис. 6.7. Экстрасистола.

Прямые стрелки и пунктирные линии указывают момент появления импульсов в синоатриальном узле. Боковые стрелки указывают момент искусственного раздражения сердца. В ряду 1, 2, 3 искусственное раздражение наносится во время сокращения желудочка, и поэтому эффект отсутствует (рефрактерная пауза). В ряду 4,5,6 раздражение наносится во время расслабления мышцы и вызывает появление экстрасистолы, амплитуды которой тем больше, чем позже в период диастолы нанесено раздражение

В работе сердца иногда имеет место феномен экстрасистолы. Если раздражать любую мышцу, в том числе и сердечную, очень слабым электрическим током, пробуя все большую и большую силу раздражения, то наступит такой момент, когда мышца ответит сокращением. Та сила раздражения, которая вызывает первое сокращение мышцы, называется порогом раздражения. Раздражение, не вызывающее сокращения, называется подпороговым, а превышающее величину порога — сверхрефрактерным. При раздражении сердечной мышцы пороговым раздражением она отвечает максимальным сокращением. Сколько бы в дальнейшем ни увеличивали силу раздражения, сердечная мышца будет отвечать всегда максимальным, т. е. полным сокращением. Сердечная мышца, как и всякая другая мышца, после возбуждения на некоторое время становится невозбудимой. Раздражение, нанесенное сердцу или другой мышце непосредственно после возбуждения, остается без ответа. Этот период невозбудимости, наступающий после возбуждения, называется рефрактерным. Сердечные сокращения вызывают импульсы, которые ритмично, через определенные промежутки времени поступают из синоатриального узла. Каждый очередной импульс поступает в сердце тогда, когда рефрактерный период, вызванный предыдущим раздражением, уже кончился. Рефрактерный период сердечной мышцы длится в течение всей систолы. Если желудочку сердца нанести раздражение, когда систола окончилась, т. е. завершен рефрактерный период, а очередной импульс из синоатриального узла еще не поступил, то сердце ответит внеочередным сокращением. Такое внеочередное сокращение получило название экстрасистолы. Вслед за экстрасистолой наступает более длинная пауза, получившая название компенсаторной (рис. 6.7).

Компенсаторная пауза объясняется тем, что очередной импульс из синоатриального узла попадает в рефрактерный период экстрасистолы желудочков и пропадает. Экстрасистола затем кончается, рефрактерный период проходит, и мышца желудочков снова способна ответить сокращением на очередной импульс. У некоторых людей наблюдаются перебои сердца, когда за двумя следующими друг за другом сокращениями (одно из которых является внеочередным, т. е. экстрасистолой) наступает длительная пауза. Это патологическое явление обусловлено нарушениями деятельности проводящей системы сердца.

Каким образом иннервируется сердце? Сердце иннервируется блуждающим и симпатическими нервами. Блуждающий нерв начинается в продолговатом мозгу, где лежит его центр, а симпатические нервы отходят от шейного симпатического узла. Блуждающий нерв тормозит сердечную деятельность. При раздражении его током средней силы в деятельности сердца происходит ряд изменений: ритм сокращений замедляется, амплитуда сокращений уменьшается, проводимость ухудшается, возбудимость снижается. При нанесении блуждающему нерву более сильного раздражения сердце совсем перестает сокращаться. После прекращения раздражения, если оно не было очень длительным и очень сильным, работа сердца вновь восстанавливается. Действие блуждающего нерва на функционирование сердца двоякое — замедляющее и ослабляющее. Действие на сердце симпатических нервов является противоположным, т. е. ускоряющее и усиливающее.

Изменения, подобные описанным выше, в работе сердца наступают, если возбуждать центры блуждающих нервов, находящиеся в продолговатом мозгу, и центры симпатических нервов, находящиеся в спинном мозгу (рис. 6.8).