- •Глава 6. Системы технического зрения

- •6.1. Основные понятия

- •6.2. Основы формирования и передачи изображений

- •6.2.1. Понятие о видеосигнале

- •6.2.2. Принципы кодирования цвета

- •6.3. Датчики изображений

- •6.3.1. Видикон

- •6.3.2. Телекамеры на основе приборов с зарядовой связью

- •6.3.3. Фотодиодные матрицы

- •6.4. Устройства ввода и хранения изображений

- •6.4.1. Принципы хранения изображений

- •6.4.2. Кодирование видеосигнала

- •Форматы хранения изображений в стз

- •6.5.1. Структура графического файла

- •6.5.2. Сжатие изображений

- •6.5.2.1. Сжатие графических файлов

- •Ааааааааааааааа

- •6.5.2.2. Сжатие видеоизображений

- •6.6. Базовые алгоритмы обработки изображений

- •6.6.1. Предварительная обработка изображений

- •6.6.2. Сегментация

- •6.6.3. Кодирование изображений

- •6.6.4. Описание изображений

- •6.7. Распознавание изображений

- •6.7.1. Пример алгоритма распознавания

- •6.7.2. Особенности получения трехмерных изображений

- •Вопросы для самостоятельной подготовки

6.2. Основы формирования и передачи изображений

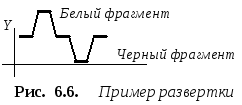

На первом этапе преобразования информации производится непосредственно формирование изображения, заключающееся в определении значений яркости L(x, y) каждой конкретной точки изображения. Собственно изображение представляет собой распределение яркости элементов сцены в пространственной области, сигнал же изображения представляет собой развертку этого распределения в области временной (рис. 6.6). Данные преобразования реализуются разнообразными телевизионными камерами, используемыми также и для передачи изображения на расстояние.

Р ассмотрим

основные вехи в развитии техники передачи

изображений. Первые опытные демонстрации

изображений на расстоянии были

проведены практически одновременно в

Англия, США и СССР в 1925 -1926 г.г., а начало

регулярного вещания датируется 1928 г.

Пионерами были Англия и Германия; вещание

в СССР открылось в 1931 г. Первая телевизионная

система была оптико-механической и

содержала 30 строк разложения изображения.

Телевизионные передатчики на этом этапе

ничем не отличались от радиопередатчиков

и также работали в диапазоне звукового

вещания. Решительный шаг к созданию

первой передающей телевизионной трубки

«иконоскопа» сделали В.К. Зворыкин (США)

и С.И. Катаев (СССР). Зворыкин был

командирован в США в 1917 г. А.Ф. Керенским,

добился там значительных результатов

и обратно не был выпущен уже американцами.

Первая электронная система разложения

изображения была реализована с его

участием в США в 1936 г. и имела стандарт

разложения в 343 строки. В том же году в

Англии началось вещание по стандарту

405 строк. Автором этого стандарта стал

еще один выходец из России И. Шоэнберг.

В 1938 г. вещание по электронной системе

с 455 строками открылось во Франции,

Германии и Италии (441 строка). Весной

того же года на импортном оборудовании

по стандарту разложения 343 строки начал

вещать СССР. Все указанные системы

использовали чересстрочную развертку,

однако, осенью на ленинградском телецентре

было установлено отечественное

оборудование с прогрессивным разложением

сигнала на 240 строк. Во время Второй

мировой войны работы продолжались

только в США, где и был принят в 1943 г.

современный стандарт разложения 525

строк 60 полей/с. В Европе первым возобновил

вещание СССР в мае 1945 г., и вскоре у нас

был принят стандарт 625 строк 50 полей/с.

В настоящее время в мире действуют два

стандарта телевизионного разложения:

625/50, охватывающий 150 стран с населением 5 млрд. и

525/60 - 55 стран с населением 1 млрд.

ассмотрим

основные вехи в развитии техники передачи

изображений. Первые опытные демонстрации

изображений на расстоянии были

проведены практически одновременно в

Англия, США и СССР в 1925 -1926 г.г., а начало

регулярного вещания датируется 1928 г.

Пионерами были Англия и Германия; вещание

в СССР открылось в 1931 г. Первая телевизионная

система была оптико-механической и

содержала 30 строк разложения изображения.

Телевизионные передатчики на этом этапе

ничем не отличались от радиопередатчиков

и также работали в диапазоне звукового

вещания. Решительный шаг к созданию

первой передающей телевизионной трубки

«иконоскопа» сделали В.К. Зворыкин (США)

и С.И. Катаев (СССР). Зворыкин был

командирован в США в 1917 г. А.Ф. Керенским,

добился там значительных результатов

и обратно не был выпущен уже американцами.

Первая электронная система разложения

изображения была реализована с его

участием в США в 1936 г. и имела стандарт

разложения в 343 строки. В том же году в

Англии началось вещание по стандарту

405 строк. Автором этого стандарта стал

еще один выходец из России И. Шоэнберг.

В 1938 г. вещание по электронной системе

с 455 строками открылось во Франции,

Германии и Италии (441 строка). Весной

того же года на импортном оборудовании

по стандарту разложения 343 строки начал

вещать СССР. Все указанные системы

использовали чересстрочную развертку,

однако, осенью на ленинградском телецентре

было установлено отечественное

оборудование с прогрессивным разложением

сигнала на 240 строк. Во время Второй

мировой войны работы продолжались

только в США, где и был принят в 1943 г.

современный стандарт разложения 525

строк 60 полей/с. В Европе первым возобновил

вещание СССР в мае 1945 г., и вскоре у нас

был принят стандарт 625 строк 50 полей/с.

В настоящее время в мире действуют два

стандарта телевизионного разложения:

625/50, охватывающий 150 стран с населением 5 млрд. и

525/60 - 55 стран с населением 1 млрд.

6.2.1. Понятие о видеосигнале

Сигнал яркости (он же сигнал изображения Y) является аналоговым многоуровневым сигналом. На рис. 6.6 показано распределение яркости в пределах одной строки растра при передаче простого изображения (черной и белой полос на сером фоне).

Полным видеосигналом называется совокупность сигнала изображения и служебных сигналов. Сигнал изображения строится из сигналов яркости и цветности, служебные сигналы представляют собой набор гасящих, синхронизирующих, уравнивающих импульсов, а также импульсов «врезки».

Принципы развертки сигнала в системах черно-белого и цветного телевидения одинаковые, сигнал цветности лишь «подмешивается» в спектр сигнала яркости. Поэтому при анализе развертки видеосигнала не будем уточнять тип сигнала изображения, а рассмотрим этот вопрос при анализе спектра видеосигнала.

Т елевизионное

изображение воспроизводится путем

последовательного сканирования

электронным лучом покрытого

электролюминисцирующим веществом

экрана. Сканирование происходит слева

направо вдоль горизонтальных линий

(телевизионных строк) и сверху вниз по

строкам. Приразвертке

кадра

луч пробегает строку за строкой сверху

вниз до самого низа экрана, а затем

возвращается назад, и вся процедура

повторяется со следующим кадром. За

счет инерционности глаза в процессе

подобного сканирования вызываемые

вспышки света сливаются в линии, а затем

в полное изображение. В результате

полный телевизионный кадр представляет

собой совокупность последовательно

высвечиваемых линий, передающих

пространственное распределение

изображения. В большинстве систем

используется чересстрочная

развертка, когда весь растр разбивается

на два полукадра - четный и нечетный.

Сначала прочерчиваются нечетные строки,

образуя нечетный полукадр, затем луч

отклоняется вверх, и прочерчиваются

четные. Сигнал яркости, по существу,

формирующий черно-белое изображение

сцены, образуется во время прямого хода

луча развертки на активных строках

(рис. 6.7). Во время обратного хода луч

гасится, что достигается подачей на

прожектор передающей камеры (видеодатчика)

и приемной (кинескопа) гасящих

импульсов.

Длительность строчного гасящего

импульса составляет 12 мкс или около

19% периода строки, длительность кадрового

гасящего импульса - 1600 мкс, т.е.

8% периода полукадра.

В результате

действия строчных гасящих импульсов

все активные строки на экране разделены

тонкими черными промежутками, хорошо

видными на близком расстоянии. Кадровые

гасящие импульсы образуют широкие

промежутки между кадрами, однако, при

устойчивом изображении они не видны,

т.к. располагаются за пределами поля

экрана.

елевизионное

изображение воспроизводится путем

последовательного сканирования

электронным лучом покрытого

электролюминисцирующим веществом

экрана. Сканирование происходит слева

направо вдоль горизонтальных линий

(телевизионных строк) и сверху вниз по

строкам. Приразвертке

кадра

луч пробегает строку за строкой сверху

вниз до самого низа экрана, а затем

возвращается назад, и вся процедура

повторяется со следующим кадром. За

счет инерционности глаза в процессе

подобного сканирования вызываемые

вспышки света сливаются в линии, а затем

в полное изображение. В результате

полный телевизионный кадр представляет

собой совокупность последовательно

высвечиваемых линий, передающих

пространственное распределение

изображения. В большинстве систем

используется чересстрочная

развертка, когда весь растр разбивается

на два полукадра - четный и нечетный.

Сначала прочерчиваются нечетные строки,

образуя нечетный полукадр, затем луч

отклоняется вверх, и прочерчиваются

четные. Сигнал яркости, по существу,

формирующий черно-белое изображение

сцены, образуется во время прямого хода

луча развертки на активных строках

(рис. 6.7). Во время обратного хода луч

гасится, что достигается подачей на

прожектор передающей камеры (видеодатчика)

и приемной (кинескопа) гасящих

импульсов.

Длительность строчного гасящего

импульса составляет 12 мкс или около

19% периода строки, длительность кадрового

гасящего импульса - 1600 мкс, т.е.

8% периода полукадра.

В результате

действия строчных гасящих импульсов

все активные строки на экране разделены

тонкими черными промежутками, хорошо

видными на близком расстоянии. Кадровые

гасящие импульсы образуют широкие

промежутки между кадрами, однако, при

устойчивом изображении они не видны,

т.к. располагаются за пределами поля

экрана.

Д иапазон

яркости определяет разницу между

сигналами, соответствующими черному и

белому изображениям. Уровень черного

составляет

65 ... 70% полной амплитуды сигнала, уровень

белого - 10 ... 15% (рис. 6.8). Следовательно,

черное передается высоким уровнем. Этот

способ кодирования яркости, получивший

название негативная

модуляция,

позволяет снизить среднюю излучаемую

мощность, т.к. обычно на изображении

преобладают светлые тона. При этом

помехи проявляются в виде черных точек,

плохо различаемых глазом.

иапазон

яркости определяет разницу между

сигналами, соответствующими черному и

белому изображениям. Уровень черного

составляет

65 ... 70% полной амплитуды сигнала, уровень

белого - 10 ... 15% (рис. 6.8). Следовательно,

черное передается высоким уровнем. Этот

способ кодирования яркости, получивший

название негативная

модуляция,

позволяет снизить среднюю излучаемую

мощность, т.к. обычно на изображении

преобладают светлые тона. При этом

помехи проявляются в виде черных точек,

плохо различаемых глазом.

Все служебные сигналы лежат в области «чернее черного». Амплитуда полного видеосигнала (между уровнями черного и синхронизирующих импульсов) составляет 1 В на нагрузке 75 Ом.

Обеспечение синхронной и синфазной работы всех развертывающих схем видеодатчика и кинескопа достигается подачей строчных (в конце прямого хода каждой строки) и кадровых (в конце каждого полукадра) синхроимпульсов. Стандартом установлена длительность кадровых синхроимпульсов - 160 мкс, строчных - 4,7 мкс. Для обеспечения качественного воспроизведения сигнала (чтобы не было смещения строк в начале развертки полукадров, т.е. излома вертикальных линий в верхней части экрана), а также обеспечения устойчивости чересстрочной развертки, сигнал синхронизации усложняется путем «врезки» сточной частоты в кадровые синхроимпульсы и передачи уравнивающих импульсов. Длительность всех этих служебных сигналов составляет 2,35 мкс.

В отечественном телевизионном стандарте принята чересстрочная развертка видеосигнала, которая по ГОСТ 7845-79 характеризуется следующими параметрами:

числом строк разложения в одном кадре Z (Z = 625 твл - телевизионных линий);

числом кадров в секунду nк (nк = 25);

форматом кадра K (K = 4/3);

периодом развертки кадра Tк (Tк = 40 мс);

периодом развертки полукадра (поля) Tп (Tп = 20 мс);

периодом развертки строки Tс (Tс = 64 мкс). При этом Тс = Тк/Z.

С ледовательно,

частота развертки полного кадраfк

равна: fк

= 1/Tк

= 25

Гц, частота

развертки поля

fп =

2 fк

= 50 Гц, и,

наконец, частота строчной развертки fс

= 1/Tс

= 15625 Гц.

ледовательно,

частота развертки полного кадраfк

равна: fк

= 1/Tк

= 25

Гц, частота

развертки поля

fп =

2 fк

= 50 Гц, и,

наконец, частота строчной развертки fс

= 1/Tс

= 15625 Гц.

Номинальное число элементов разложения N по полю зрения телекамеры (при передаче черно-белого сигнала и хорошей четкости изображения) определяется выражением:

N = K Z2 или 4/3 (625)2 = 520833

Частотный спектр видеосигнала характеризуется верхней fв и нижней fн граничной частотой и зависит как от характера изображения, так и от параметров развертки. Нижняя граничная частота соответствует изображению, имеющему минимальное число изменений яркости. Период этого импульсного сигнала равен периоду полукадра Tп, а его частота - частоте кадровой развертки fн = fп (рис. 6.9а). Следовательно, fп = 50 Гц. (Время смены полукадров в телевизионном стандарте равно 0,02 с, что существенно меньше инерционности глаза, составляющей 0,1 ... 0,15 с). Верхняя граничная частота fв соответствует изображению, содержащему максимальное число элементов, яркость которых позволяет раздельно передать камера (рис. 6.9б). Получим fв = N fк = 52083325 13 МГц. Это значение fв применяется при прогрессивной (построчной) развертке. Передача столь широкополосного сигнала вызывает значительные технические трудности, для уменьшения которых, собственно, и была предложена чересстрочная развертка. В этом случае, значение fв уменьшается вдвое:

fв = K Z2 fн/4 = 6,5 мГц

Таким образом, чересстрочная развертка вдвое сужает спектр сигнала, что весьма существенно при передаче изображений по каналам связи. Обычно в расчетах полагают fв = 6,0 Мгц. При увеличении частоты смены кадров или строк разложения, увеличивается верхний частотный предел fв и расширяется частотный спектр сигнала изображения. (Геометрические размеры каждого элемента разложения d соответствуют высоте строки, которая, в свою очередь, определяется апертурой - размером развертывающего электронного луча).

Разрешающая способность канала передачи изображений определяется числом строк разложения и шириной спектра видеосигнала. Для принятого в нашей стране стандарта 625 строк и 50 полей 1 МГц частоты видеосигнала соответствует разрешающей способности по горизонтали 78 твл. Следовательно, максимальная разрешающая способность телевизионного изображения по горизонтали ограничена величиной 786,5 = 507 твл. (Обычно считают, что ширина спектра ограничена 6 МГц и тогда 786 = 468 твл). В ряде европейских стран изображение занимает лишь 575 строк из 625. Остальные используются для передачи телетекста. Спектр сигнала яркости при этом соответствует 5 МГц.

П олный

телесигнал передается путемАМ

несущей частоты, следовательно, его

частотный спектр содержит несущую

частоту fнес

и две боковые полосы. (В отличие от

изображения сигнал звукового сопровождения

в телевидении обычно представляет

собой ЧМ

колебание несущей частоты). Как известно,

ширина

спектра

такого сигнала определяется удвоенной

максимальной частотой модулирующего

сигнала fв.

Поэтому, радиосигнал изображения в

отечественном вещании занимает полосу

13 МГц. Для АМ сигнала характерно, что

каждая из боковых частот содержит полную

информацию о сигнале. Следовательно,

без потери качества можно одну из них

подавить, сузив, тем самым, и спектр

сигнала. Обычно, частично (для сохранения

несущей частоты) подавляется нижняя

боковая частота (1,25 МГц), верхняя же

передается полностью (рис. 6.10). Применительно

к телевещанию, это позволяет увеличить

число передаваемых каналов в отведенном

диапазоне волн. Во всех случаях АМ fнес

должна в несколько раз превышать

максимальную частоту fв

спектра модулирующего сигнала.

Например, в отечественном стандарте

наименьшая несущая частота соответствует

I

частотному каналу и равна 49,75 МГц.

олный

телесигнал передается путемАМ

несущей частоты, следовательно, его

частотный спектр содержит несущую

частоту fнес

и две боковые полосы. (В отличие от

изображения сигнал звукового сопровождения

в телевидении обычно представляет

собой ЧМ

колебание несущей частоты). Как известно,

ширина

спектра

такого сигнала определяется удвоенной

максимальной частотой модулирующего

сигнала fв.

Поэтому, радиосигнал изображения в

отечественном вещании занимает полосу

13 МГц. Для АМ сигнала характерно, что

каждая из боковых частот содержит полную

информацию о сигнале. Следовательно,

без потери качества можно одну из них

подавить, сузив, тем самым, и спектр

сигнала. Обычно, частично (для сохранения

несущей частоты) подавляется нижняя

боковая частота (1,25 МГц), верхняя же

передается полностью (рис. 6.10). Применительно

к телевещанию, это позволяет увеличить

число передаваемых каналов в отведенном

диапазоне волн. Во всех случаях АМ fнес

должна в несколько раз превышать

максимальную частоту fв

спектра модулирующего сигнала.

Например, в отечественном стандарте

наименьшая несущая частота соответствует

I

частотному каналу и равна 49,75 МГц.

При передаче изображений в телевещании используется 5 полос частот: в диапазоне метровых волн УКВ (I ... III) - размещается 12 каналов, в диапазоне дециметровых волн УКВ (IV и V) - размещается более 73 радиоканалов. Распределение телевизионных каналов по частотам приведено в табл. 6.3.

Таблица 6.3. Шкала распределения радиочастот в телевещании

|

f, МГц |

48,5 ...66 |

76 ...100 |

174...230 |

470 ... 582 ... 960 | |

|

Полосы частот |

I |

II |

III |

IV |

V |

|

Телевизионные каналы |

I … XII |

| |||

Перспективные системы телевещания - телевидение высокой четкости используют полосу пропускания до 60 МГц, при этом частота кадров увеличена до 100 Гц. Соответственно, изменены и другие характеристики сигнала: Z = 1125, K = 16/9.

При передаче цветного изображения сигнал цветности должен встраиваться в спектр сигнала яркости.