- •Теория горения

- •Рассмотрены и одобрены на

- •Содержание

- •Введение

- •Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний

- •Ситовый метод определенИя гранулометрического состава топливной пыли

- •Определение содержания влаги в топливе

- •Определение зольности топлива

- •Определение выхода летучих веществ

- •Определение удельной теплоты сгорания топлива

- •Исследование процессов сушки, выхода летучих и горения топлива на установке «механотрон»

- •Литература

Исследование процессов сушки, выхода летучих и горения топлива на установке «механотрон»

Общие положения и цель работы

Для возможности оценки динамики процессов сушки, пиролиза и горения топлива, по предварительному описанию процессов происходящих в нём, создана установка «Механотрон», позволяющая получить динамические характеристики физических свойств исследуемого топлива.

Процесс горения практически любого вида топлива, можно по времени разделить на пять стадий:

= C+ В.Л + Г.Л + П.К + Г.К ,

где С — время сушки частицы, с;

В.Л — время прогрева частиц до воспламенения летучих, с;

Г.Л — время горения летучих, с;

П.К — время разогрева коксового остатка, с;

Г.К — время выгорания коксового остатка, с.

Данная экспериментальная установка позволяет получить зависимость:

М = f ( );

где М — текущая масса частицы.

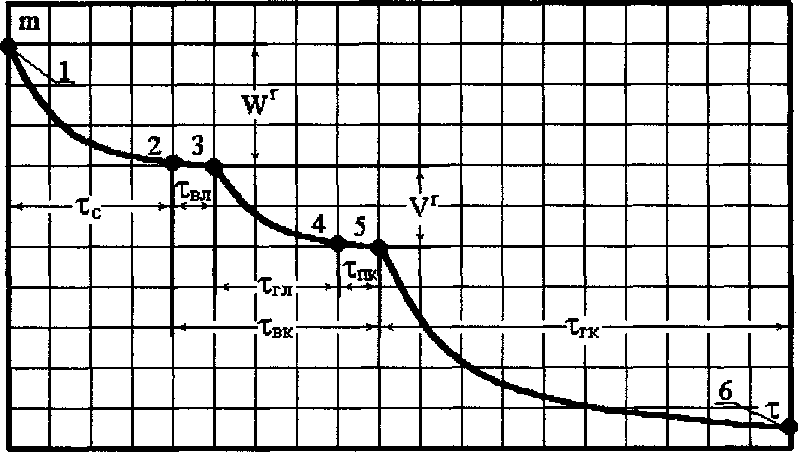

Полученные экспериментальные данные имеют вид графика зависимости массы частицы от времени (рисунок 16).

Wr – рабочая влажность топлива; Vr – выход летучих на рабочую массу; С – время сушки; В.Л – время прогрева частиц до воспламенения летучих; Г.Л – время горения летучих; П.К – время разогрева коксового остатка; Г.К – время выгорания коксового остатка; В.К – суммарное время воспламенения коксового остатка.

1 – начало сушки; 2 – конец сушки; 3 – воспламенение летучих; 4 – завершение выхода летучих; 5 – воспламенение коксового остатка; 6 – завершение процесса горения.

Рисунок 16 – Динамика выгорания частицы топлива.

Целью данной лабораторной работы является получение графических зависимостей массы горящей частицы от времени пребывания её в зоне высоких температур.

Описание лабораторной установки.

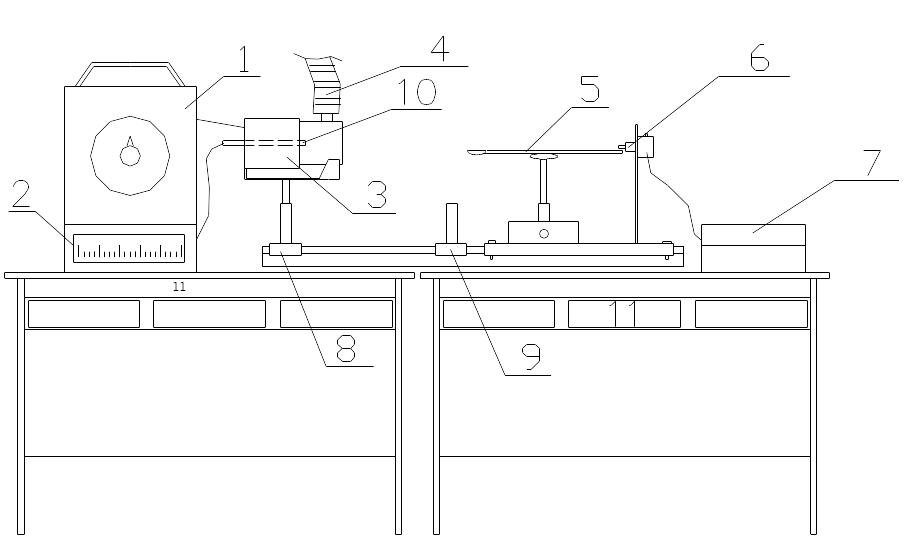

На рисунке 17 представлена схема экспериментальной установки по исследованию динамики сушки и термического разложения частиц топлива. Исследуемая частица помещается на одном из концов коромысла автоматических весов 5 в трубчатую печь 3, разогретую с помощью лабораторного трансформатора 1 до необходимой температуры. При этом другой конец коромысла введен в соприкосновение с концом измерительного штыря механотрона 6, напряжение на катоде и анодное напряжение которого создается с помощью высокостабилизированных источников питания. Измерительный сигнал механотрона регистрируется на самописце 7. Для контроля температуры, установленной в электропечи, служит термопара 10, сигнал которой измеряется с помощью вольтметра 2.

1 – ваттер, 2 – термометр, 3 – трубчатая печь, 4 – вентиляционный рукав, 5 – коромысло, 6 – механотрон, 7 – графопостроитель, 8 – передвижная платформа, 9 – стопорная платформа, 10 – термопара, 11 – лабораторный стол.

Рисунок 17 – Схема экспериментальной установки

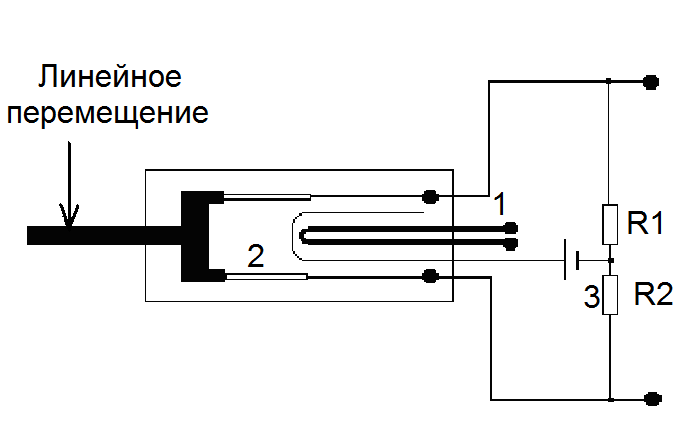

В качестве датчика веса угольных частиц в процессе нагрева используется сверхминиатюрный сдвоенный диодный механотрон типа 6МХ3 с общим катодом косвенного накала, с двумя подвижным анодами в металлостеклянном оформлении, с октальным цоколем, предназначенный для прецизионного измерения линейных перемещений в диапазоне 100мкм и сил в диапазоне ±10гс.

Схема, поясняющая работу механотронного датчика, показана на рисунке 18.

1- катод, 2 - аноды, 3 - постоянные плечи электрической мостовой схемы

Рисунок 18 – Схема механотрона

Указания по технике безопасности.

При выполнении работы необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

Ясно представлять ход работы и не выполнять операций, не предусмотренных в данной работе.

Не включать самовольно общий рубильник, печь.

Во избежание ожогов выгрузку исследуемого топлива производить только специальными щипцами или пинцетами.