- •1. Химический состав подземных вод

- •2. Формирование химического состава подземных вод

- •2.1. Воды инфильтрационно-атмосферного происхождения

- •2.2. Воды седиментационного происхождения

- •3. Физико-химические показатели качества ьоды и их определение

- •3.1. Физические свойства природных вод

- •4. Обработка данных химического анализа

- •5. Систематизация данных химического состава подземных вод

- •5.1. Химическая классификация природных вод

- •6. Оценка качкства воды

- •6.1. Оценка качества воды для хозяйственно-питьевых целей

- •7. Пример обработки анализа и оценки качества воды

- •7.8. Оценка качества воды по агрессивности в отношении бетона

5. Систематизация данных химического состава подземных вод

При любых геолого-гидрогеологических исследованиях гидрохимическим характеристикам уделяется большое внимание. Они показываются па геологических, гидрогеологических картах общего и специального назначения (для прикладных целей), на сопровождающих их разрезах, графиках, в текстовых записях.

При составлении названных документов большое внимание уделяется классификационным схемам, графическим построениям, условным записям химического состава подземных вод. Таких построений в гидрогеологии и гидрохимии большое количество, но среди них нет универсальных, которые бы отвечали всем потребителям гидрогеохимической информации. Таких универсальных схем, видимо, ,и не может быть. Поэтому и графические построения, и классификационные схемы не стандартизованы. В качестве примера остановимся па некоторых из них, наиболее часто встречающихся, при систематизации гидрогеологических материалов.

5.1. Химическая классификация природных вод

Большинство гидрохимических классификаций природных вод .построено на чисто химическом принципе. В основу их берутся:

общая минерализация лли сухой остаток,

содержание главных компонентов химического состава,

44

выраженное в миллиграмм-эквивалентной или процент-эквивалентной форме,

газы и микрокомпоненты,

абсолютное преобладание одного или нескольких главных компонентов, или их соотношение (коэффициенты).

Существуют общие и специальные схемы классификаций; Широко известны общие схемы В. И. Вернадского (1933 — 1936), И. К. Зайцева (1945, 1972), Н. И. Толстихина (1961), М. Г. Валяшко (1962), А. В. Щербакова (1962), Е. В. Пин-иекера (1966) и др. по степени минерализации. Приведем одну из последних таких схем классификации Ж. С. Садыкова, К. М. Давлетгалиевой (табл. 5.1.1), которая учитывает в значительной степени содержание ранних классификаций, но бо--

Таблица 5.1.1 Классификация подземных вод по степени минерализации

(Ж. С- Садиков, К. М. Давлетгалнева, 1974)

|

|

|

|

|

|

|

|

Категория вод (классы, группы) |

Общая мин г/л | |

ерализация г/кг |

Удельная масса, г/см3 |

1. Пресные а} ультрапрссные б) пресные в) умеренно пресные 2. Переходные (солоноватые) а) слабосолоноватые б) солоноватые в) сильносолоноваты 3. Соленые а) слабосоленые б) соленые 4. Переходные крепкосоленыс 5. Рассолы а) слабые б) средние в) крепкие г) весьма крепкие д) сверхкрепкие |

<0,1 0,1—0,5 0,5—1,0 1,0—3,0 3,0—5,0 j 5,0—10,0 10,1—25,4 24,5-36,0 36,0—52,0 52,0—79,0 79,0—150,0 150—330,0 330—500,0 >500 |

<0,1 0,1-0,5 0,5- -1,0 1,0—3,0 3,0-5,0 5,0—10,0 10—25,0 25—35,0 35—50,0 50—75,0 75—135 135—270 270-370 >370 |

1,0000 1,0000—1,0001 1,0001 — 1,0005 1,0005—1,0015 1,0015—1,0025 1.0025—1,0055 1,0055—1,0155 1,0155—1,0260 1,0250—1.0350 1,0350—1,0550 1,0550—1,1050 1,1050—1,2250 1,2250—1,350 >1,3б |

лее детальна по выделяемым типам и подробно обосновывается показателями.

45

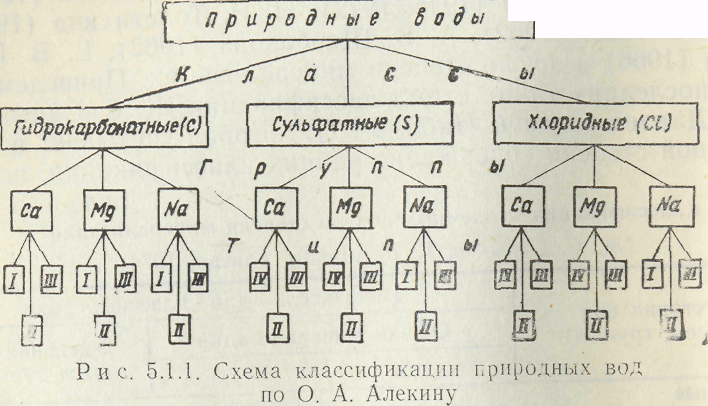

По химическим свойствам также имеется много классификаций (В. И. Вернадский, 1933; Г. А. Максимова, 1944; О. А. Алекин, 1945; С. А. Щукарев, 1934; В. А. Приклонскнй, 1949; В. А. Сулин, 1955; М. Г. Валяшко, 1958; и др.). Наиболее часто употребляется классификация О. А. Алекина (рис. 5.1.1). В ее основу положены шесть главных ионои, выраженных в процент-эквивалентной форме.

'"!

Все природные воды О. А. Алекин делит по преобладающему аниону на три класса: I) гидрокарбонатные, 2) сульфатные, 3) хлоридныс. К г п д р о к а р б о н а т п ы м относится большая часть маломинерализованных вод рек, озер п некоторые подземные. К хлориднын — воды со значительной минерализацией. Это воды океана, морей, соленых озер, некоторые подземные. С у л ь ф а т п ы е но минерализации являются промежуточными между гидрокарбонатными и хло-ридными. Каждый класс О. А. Алекин делит по преобладающему катиону на группы кальциевых, магниевых и натриевых вод, а в пределах группы выделяет четыре тип а:^

I т и п характеризуется соотношением rMg'2++''Ca2f <гНСО3-. Это щелочные, мягкие, образующиеся при растворении продуктов выветривания изверженных пород, содержащих значительное количество Ка ' и К+. Возможно образование вод также за счет обменных реакций между кальцием вол и натрием поглощающего комплекса пород. Чаще всего эти воды маломинерализовапы.

II т и п характеризуется соотношением гНСО3~ ОСа2+Н-+rMg2+<rHCO-+rS02!-. Воды этого типа —малой и уме-

46

репной минерализации, они связаны с осадочными породами и продуктами выветривания коренных пород.

III тип характеризуется соотношением гНСО3~+гЗО4< <CrCa+rMg:+. Обычно это воды высокой минерализации, генетически они являются смешанными.

IV т и п характеризуется простым соотношением гНСО3 —0, то есть воды этого типа кислые.

Классы, группы и типы вод графически изображены па рис. 5.1.1, для их обозначения О. Л. Алекии ввел символы: класс обозначается символом соответствующего аниона. Класс гидрокарбонатных вод — символом С, сульфатных --5 я хлоридных вод— символом СУ; группы — символом катиона Са, Mg, Na; тип воды — римской цифрой. К символу добавляется минерализация воды в граммах на литр. Например: гидрокарбонатно-кальциевые воды I типа с минерализацией 0,6 г/л будут обозначены символом С^а—0,6.

Существуют классификации, подразделяющие йоды по составу на основе коэффициентов, а также критериев пригодности для определенных целей. Последние отличаются от классификаций по генетическим признакам и максимально учитывают интересы потребителя (технология производства при извлечении и вид минерального сырья, безвредность). Обычно они регламентируются специальными ГОСТами.

5.2. Графические способы выражения результатов химического анализа воды

При обобщении большого числа анализов воды для отдельных территорий, а также для изображения их результатов на гидрогеологических картах и разрезах широко применяют графические способы. Их много. Одни иллюстрируют соответствующие классификационные схемы, другие служа-] лишь для наглядного изображения данных анализа.

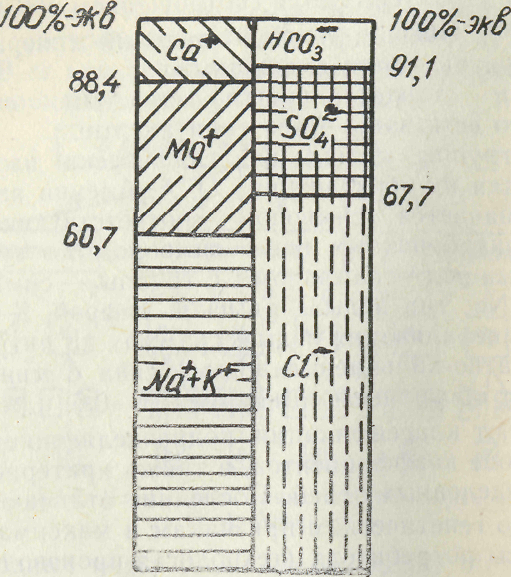

Диаграммы-прямоугольники применяются для изображения состава воды на картах, разрезах. Они могут быть вертикальными и горизонтальными. Обычно в масштабе строят прямоугольник, разделенный па два по длинной стороне, которая изображает 100 % мг-экв. По ней откладывается в масштабе процент миллиграмм-эквивалентов катионов к+4_^а + , Mg2+, Са2*и анионов С1~, SOJ-, HCO^ ,C02d" в порядке относительной активности .Под диаграммой записывается общая минерализация воды в граммах на литр. На

47

рис. 5.2.1 показан пример вертикальной диаграммы-прямоугольника.

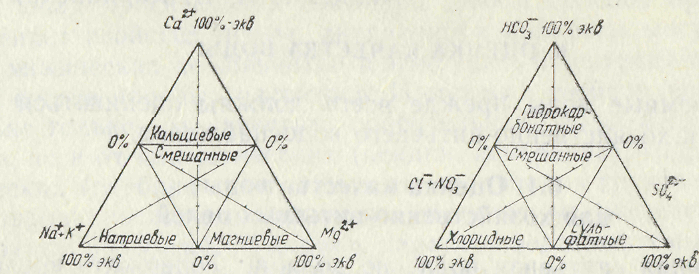

Графики-треугольника катионного и анионного состава природных под удобны для систематизации массовых анали-

М = 3,3

Рис. 5.2.1. Графическое выражение анализа воды способом прямоугольника (М —3,3 г/л)

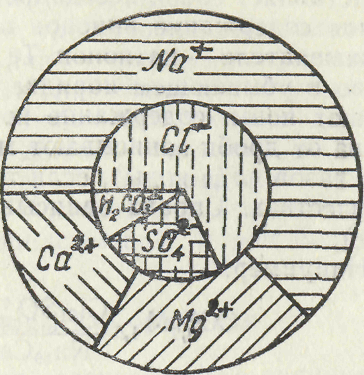

Диаграммы-круги (циклограммы) применяются в тех же случаях, что и диаграммы-прямоугольники, состоят из одного или нескольких концентрических кругов. В первом случае анализ воды изображают в двух половинах круга в виде секторов, соответствующих процентному содержанию анионов С1-, SO*-, НС03-+СО|~(в левой половине) и катионов Na + , К+, Mg2 + , Са2-!- (в правой). Во втором случае круг делится на кольца, внутри которых выделяются секторы, соответствующие процентному содержанию ионов, отсчитываемому с т вертикального или горизонтального радиуса по часовой стрелке в той же последовательности.

В любом случае диаметр круга соответствует величин нерализации в граммах на литр. У диаграммы слева указывается общая минерализация, справа — дополнительные сведения (рН, температура, газы, микроэлементы). На рис. Ь.2... показан один из вариантов диаграммы-круга,

м=з,з

м=з,з

зов (рис. 5.2.3). Процент миллиграмм-эквивалентов катионов и анионов откладывают на соответствующих высотах треугольника. Из точек, отвечающих значениям отдельных катионов и анионов, восстанавливают перпендикуляры до пересечения друг с другом. Точка пересечения и будет отражать кати-онный либо анионный состав воды. Недостаток способа — разделение катионов и анионов па две несвязанные части.

Рис. 5.2.3. Треугольники катионного и анионного состава

Наглядным изображением химического состава вод и их изменения в пространстве и времени является гидрохимический профиль и др. Подробно с ними можно ознакомиться в справочнике гидрогеолога и другой литературе [3, 1].

5.3. Формулы химического состава

Формулы представляют собой .краткую условную запись химического состава, выраженного в процент-эквива летной

4. Заказ 261 49

форме. Наиболее часто употребляемая форма записи--по М. Г. Курлову, предложенная им для «курортных вод». Она представляет собой псевдодробь, в числителе которой записывается содержание анионов в процент-эквивалентной форме, в знаменателе— катионов. Тс и другие располагают слева направо в убывающем порядке по содержанию. При этом учитывают ионы, содержание которых в воде превышает 10 %. Слева от дроби записывают минерализацию воды (г/л) и состав газов (л/л воды), если таковые имеются в значительных количествах. Справа записывают температуру (°С) и дебит (л/с).

Например:

сог м C16IS024,HCO?7 т ^0.2^46 —~-_J:i-_—1J- Т18Д0,<2. NaioCa16MgH

При записи составов любых вод (исключая минеральные) часто ограничиваются лишь главными компонентами, причем содержание их округляют до целых процентов. Такое выражение называют формулой солевого состава. Существуют и другие формы записи ионного состава.

Нет более драгоценного ископаемого, как подземная вода.

Академик А. П. Карпинский