- •16. Основные требования, которые предъявляются к промышленным зданиям при проектировании.

- •17. Классификация промышленных зданий, их роль и значение в проектировании промышленных объектов.

- •19.Классификация внутрицехового транспорта, выбор типа внутрицехового транспорта, его влияние на объёмно-планировочные решения.

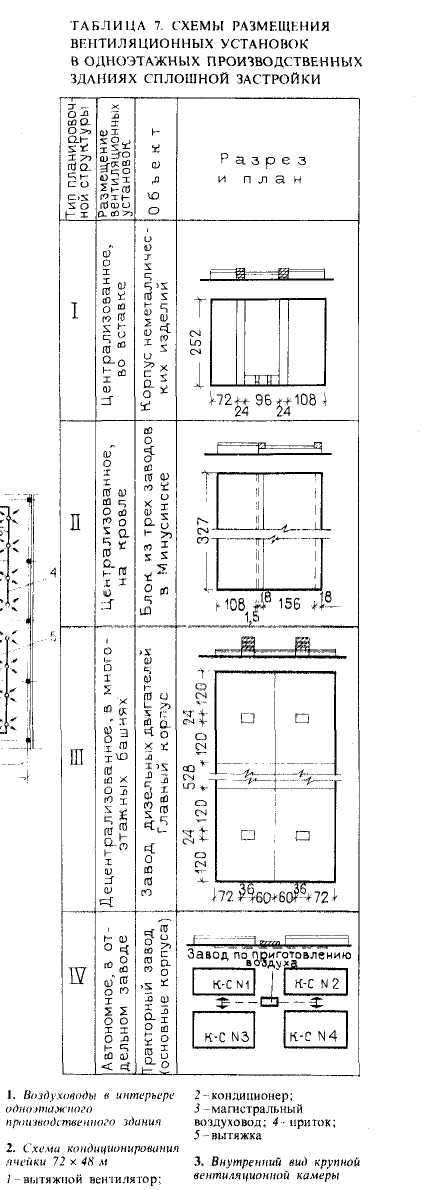

- •21. Инженерное оборудование промышленных зданий ( системы вентиляций и кондиционирования воздуха, требования к ним, их решения)

- •22. Технологический процесс как основа проектирования промышленных зданий. Понятие о рабочей диаграмме и о генеральной рабочей деограмме.

- •23. Внешние факторы, которые влияют на проектирование промышленных зданий (пропорции и размеры участка, внешний транспорт, рельеф, роза ветров).

- •24. Административно-бытовые здания, принципы компановки, состав помещений, функциональное зонирование планировочных элементов.

- •25. Основные принципы архитектурно-планировочной организации административно-бытовых зданий, принципы планировки гардеробно-душевых блоков, достоинства и недостатки планировочных решений.

- •26. Архитектурно-художественные решения промышленных зданий, их народнохозяйственное решение. Особенности и принципы эстетической организации промышленных сооружений.

- •27. Понятие капитальности промышленных зданий, характеристика факторов, которые определяют это понятие.

- •29. Многоэтажные производственные здания, их место в промышленном строительстве. Характеристика объёмно-планировочных структур, основные компоновочные схемы.

- •30. Принцип блокирования (цехов, производств, предприятий), его сущность, влияние на объёмно-планировочные решения (достоинства и недостатки).

19.Классификация внутрицехового транспорта, выбор типа внутрицехового транспорта, его влияние на объёмно-планировочные решения.

Грузы (сырье, готовая продукция, оборудование при монтаже и демонтаже) внутри промышленных зданий

перемещают с помощью подъемно-транспортного оборудования, нередко называемого «внутрицеховым транспортом». Вид транспорта влияет на конструкции и объемно-планировочное решение промышленного здания. Правильный выбор подъемно-транспортного оборудования в значительной мере предопределяет строительные технико-экономические показатели промышленного здания.

Внутрицеховой транспорт подразделяют на две группы: а) транспорт периодического действия; б) транспорт непрерывного действия.

К первой группе относят: напольный безрельсовый и рельсовый транспорт (автокары, автопогрузчики и т.п.), подвесной транспорт (тали, кошки, подвесные краны и т. п.), сюда также входят мостовые и другие виды кранов; ко второй — конвейеры всех видов, пневматический и гидравлический транспорт.

Выбор того или иного вида внутрицехового транспорта зависит от технологического процесса, характера грузов, необходимости модернизации процесса производства. Целесообразно применять такие виды транспорта, которые мало влияют на объемно-планировочное и конструктивное решения промышленного здания, т. е. отказываться, где возможно, от применения мостовых кранов и тех видов транспорта, которые затрудняют модернизацию технологического процесса. Отдается предпочтение напольному безрельсовому подвесному, конвейерному, пневматическому и гидравлическому транспорту.

Кошка представляет собой таль, закрепленную на тележке, которая может передвигаться по нижней полке двутавровой балки (монорельсу) при помощи ручной цепной передачи. Монорельс подвешивают к нижнему поясу несущих конструкций покрытия.

Тали электрические, или тельферы, выполняют высотой подъема груза до 18 м. Они отличаются от кошек тем. что подъем груза и передвижение тали с грузом вдоль монорельса осуществляют посредством электрического механизма. Управление производится дистанционно или из кабины.

Подвесные краны. Подвесные краны (кранбалки) применяют при пролетах зданий до 30 м и небольшой массе поднимаемого груза ( до 10 т). Они состоят из основной двутавровой стальной балки, снабженной на концах катками, которые движутся по нижней полке стальных балок (рельсов), подвешенных к несущим эгемен-там покрытия (рис. 3.4, а). Во избежание перекосов подвесного крана в плане катки устанавливают на базе, жестко связанной с основной балкой. По нижней полке основной балки движется электрическая таль. Подвесные краны позволяют перемещать грузы вдоль пролета цеха и поперек него, охватывая таким образом всю рабочую площадь.Крепление рельсов подвесных кранов к несущим конструкциям покрытий осуществляют так же, как монорельсов для талей Основные параметры подвесных кранов и их привязка к разбивочным осям зданий пролетами 12, 18 и 24 м.

Мостовые краны. В одноэтажных промышленных зданиях мостовые краны — наиболее распространенное средство транспорта. Они просты в управлении и обладают несложной системой электропитания. Однако при применении мостовых кранов увеличивается высота здания и усложняется его конструктивное решение. Грузоподъемность мостовых кранов достигает 630 т, а пролеты — 50 м. Мостовые краны имеют крюк или снабжаются грейферами, грузовыми электромагнитами, лапами и другими специальными грузозахватными устройствами.

Мостовые двухбалочные краны могут быть малой грузоподъемности— до 5 т, средней—-до 50 т, большой — до 250 т и более. Краны грузоподъемностью 15—500 т снабжают двумя крюками, один из которых имеет большую грузоподъемность (механизм главного подъема), а другой — меньшую (механизм вспомогательного подъема).

Мостовой кран состоит из моста, поставленного на катки, и тележки с механизмами подъема и передвижения. Мост крана выполняют из двух или четырех стальных балок или ферм, которые соединяют между собой попарно поперечными связями. Тележка состоит из стальной рамы с колесами, ее устанавливают на рельсы, которые уложены по верхним поясам средних балок или ферм моста. На тележке располагают механизмы для вертикального перемещения груза, перемещения тележки вдоль моста — поперек пролета здания и перемещения крана вдоль пролета здания.

Мостовой кран перемещается вдоль цеха но рельсам, уложенным на подкрановые балки, которые опираются на консоли колонн каркаса или пилястры стен. Все механизмы мостового крана имеют самостоятельные электродвигатели. Управление механизмами крана сосредоточено в кабине крановщика, которую подвешивают к мосту крана или размещают на грузовой тележке

а — двухъярусное; б — подвеска крановых путей в середине пролета ферм; в — подвеска под мостовым краном катучих консольных кранов; г — зависимость между пролетами эдакий и пролетами мостовых кранов

К рельсовому транспорту относят козловые краны, вагонетки, платформы, трансбордеры. К безрельсовому транспорту относят автопогрузчики, тележки, ручные платформы, а также различные виды автомобильных кранов.

Выбор того или иного вида внутрицехового транспорта в значительной мере влияет на тип здания и его основные строительные параметры. Так, применение мостовых кранов неизбежно влечёт за собой пролётную структуру здания, а грузоподъёмность здания влияет на размер и высоту пролёта, на шаг и сечение колонн. Для подвесных конвейеров или кранов характерна ячейковая структура здания; при этом высоту цеха, конфигурацию несущих конструкций покрытия , их шаг и несущую способность проектируют с учётом наличия подвесного транспорта.

20. Инженерное оборудование промышленных зданий (системы отопления и вентиляции, требования к ним и их решения). Отображение размещения систем и оборудования в объёмно-планировочных решениях промышленных зданий.

Системы отопления производственных зданий во многих случаях зависят от устройства и режимов принятых систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Работа и режимы этих систем взаимосвязаны, так как их общим назначением является создание наиболее благоприятных условий для труда и ведения технологических процессов, характеризуемых состоянием воздушной среды (температурой, влажностью, чистотой и подвижностью воздуха).

В зависимости от теплоносителя отопительные системы подразделяют на водяные, паровые и воздушные. Водяные системы отопления применяют чаще в бытовых помещениях. Паровые системы ввиду недостаточной экономичности и неудобства их регулирования применяют редко. Наибольшее применение в производственных зданиях находят воздушные системы, в которых для нагрева помещений используют теплый воздух, подаваемый самостоятельно или вместе с приточной вентиляцией.

Любая система отопления состоит из теплового ввода, теплопроводов и нагревательных приборов. Тепловые вводы представляют собой теплотехнические узлы, снабженные контрольно-измерительной аппаратурой, авторегуляторами, грязесборника-ми, насосными установками и другим оборудованием. Их размещают в подвалах или в огороженных помещениях внутри цехов, непосредственно примыкающих к наружной стене здания в местах подхода ответвлений от тепловой сети. Площадь помещения теплового ввода обычно составляет 15-20 м2 при высоте не менее 3 м.

Теплопроводы состоят из труб, подводящих воду (или пар) к нагревательным приборам, и труб, отводящих охлажденную воду (или конденсат) от нагревательных приборов. Прокладывать теплопроводы можно на стенах, колоннах, на нижних поясах перекрывающих конструкций, на технических чердаках и в подпольных каналах (или подвалах).

Нагревательные приборы служат для передачи тепла от теплоносителя воздуху помещений (в водяных и паровых системах) и воздуху, взятому из помещения, или наружному воздуху (в системах воздушного отопления и вентиляции). Нагревательными приборами водяного и парового отопления в промышленных зданиях являются чугунные радиаторы и ребристые трубы, регистры из гладких труб, конвекторы, устанавливаемые под окнами или вдоль наружных стен. Для воздушного отопления применяют калориферы, которые блокируют по несколько штук (2-20) в калориферные установки (по ходу воды-последовательно, пара-параллельно). В калориферные установки воздух подают вентиляторами, приводимыми в движение электродвигателями.

Системы воздушного отопления могут быть децентрализованными и цен--рализованными, т. е. совмещенными ; вентиляцией. В системах децентрализованного воздушного отопления воз-лух подогревают в отопительных рели ркуляционных агрегатах, состоящих из одного или нескольких калориферов, вентилятора и электродвигателя.

Централизованные системы воздушного отопления применяют в производственных помещениях, в которых по условиям технологии и для создания нормальных санитарно-гигиенических условий необходима приточная вентиляция. В этом случае воздушное отопление совмещают с приточной вентиляцией или кондиционированием воз-луча.

Частным случаем воздушного отопления являются тепловые воздушные завесы, которые предусматривают для предотвращения попадания в цех больших масс холодного воздуха при открывании ворот и дверей в зимнее время. Тепловая воздушная завеса представляет собой струю воздуха, направленную под некоторым углом к плоскости ворот при скорости 12-16 м/с, благодаря чему холодный воздух не попадает в помещение цеха или попадает частично.

В последнее время для производственных зданий разрабатывают новые эффективные системы отопления. В крупнопролетных цехах (авиасборочных, ангарах), а также в особо чистых герметичных цехах начинают применять панельное отопление, представляющее собой систему труб с горячей водой, размещенных в подстилающем слое пола цеха, либо в стеновых панелях.

Перспективное применение для отопления промышленных зданий может найти газовоздушное отопление-газовые нагреватели и инфракрасные излучатели, работающие на газе, который разводят по газопроводам в помещении цеха. Тепло от сгораемых газов передают воздуху помещения через поверхность нагрева без промежуточного теплоносителя.

Электрическое отопление производственных зданий не имеет широкого применения ввиду его относительной неэкономичности. Однако в некоторых районах страны (районы крупных гидростанций и атомных электрических станций, где стоимость энергии невысока, а также районы страны, в которые затруднен транспорт топлива) рентабельно частично использовать электрическую энергию для отопления с помощью ленточных излучателей, размещаемых в верхней зоне цеха и представляющих собой металлический рефлектор с установленным иод ним электронагревателем.

Требования экономии эиергоресурсов, и в частности затрат на отопление производственных зданий, приводят к поискам более рациональных решений, таких как, например, обогрев холодных зон цехов за счет технологических тепловыделений; отказ от устройства отопления в полном объеме здания и локализация микроклимата на рабочих местах; включение систем отопления и вентиляции непосредственно в конструкцию ограждения (гибкая стена).

Системы вентиляции в производственных зданиях предназначены для создания воздушной среды, обеспечивающей нормальные санитарно-гигиенические условия в рабочей зоне, и создания оптимальных условий для ведения технологического процесса. Вентиляция производственного здания может быть в зависимости от назначения приточной, вытяжной или приточ-но-вытяжной; в зависимости от источника возникновения движения воздуха в здании-естественной или механической; в зависимости от доли, занимаемой вентилируемым пространством в общем объеме помещения,-общеобменной или местной.

При приточной вентиляции в помещение подают свежий, дополнительно обработанный воздух (подогретый, охлажденный, обеспыленный, осушенный, увлажненный и т.п.). При вытяжной вентиляции происходит удаление загрязненного вредностями (тепло, влага, аэрозоли и т. п.) воздуха из цеха. Приточно-вытяжная вентиляция сочетает оба указанных процесса.

В системах естественной вентиляции движение воздуха создается за счет давления, возникающего из-за разности плотностей наружного (холодного) и внутреннего (теплого) воздуха и воздействия ветра. При механической вентиляции движение воздуха создается за счет разности давлений, создаваемой вентилятором.

Общеобменная вентиляция обеспечивает поддержание воздушной среды (температуры, влажности, скорости перемещения и чистоты воздуха) во всем объеме рабочей зоны вентилируемого помещения. Ее применяют в тех случаях, когда нельзя ограничить распространение вредностей на том или ином участке помещения. Общеобменная вентиляция предусматривает разбавление воздуха помещений подготовленным наружным воздухом до допустимой концентрации производственных вредностей (общеобменная приточная вентиляция) или удаление загрязненного воздуха (общеобменная вытяжна вентиляция). Местная вентиляция предусматривает или подачу воздуха в некоторые ограниченные места рабочей зоны помещения, или удаление загрязненного воздуха от мест выделения вредностей. Местный приток свежего воздуха осуществляют в виде воздушных душей (сосредоточенный приток с повышенной скоростью). Местную вытяжную вентиляцию применяют в виде местных отсосов (укрытий типа шкафов и кожухов, зонтов, бортовых отсосов от ванн и др). Местная вентиляция требует меньших затрат, чем общеобменная.

В зданиях с большими выделениями тепла применяют приточно-вытяжную естественную общеобменную вентиляцию -аэрацию, осуществляемую через регулируемые фрамуги для притока в наружных стенах и через вытяжку в светоаэрационных и аэрационных фонарях покрытий .

Системы приточной механической вентиляции состоят из следующих основных конструктивных элементов: воздухозаборное устройство; приточная камера, в которой подготавливают воздух (очищают от пыли в фильтрах, подогревают в калориферах, в некоторых случаях увлажняют в камерах орошения) с вентилятором и электродвигателем; воздуховоды для транспортирования воздуха; приточные насадки для раздачи воздуха в помещениях; регулирующие устройства (дроссель-клапаны), устанавливаемые в воздухоприемных отверстиях и на ответвлениях сети воздуховодов. Некоторые вентиляционные установки выполняют с неполным комплектом указанных конструктивных элементов.

Воздухозаборные устройства располагают таким образом, чтобы, с одной стороны, поступающий в них воздух был наименее загрязнен, а с другой стороны, их расположение и конструктивные формы были увязаны с архитектурным решением здания. Воздухозаборные устройства могут представлять собой проемы в наружных стенах приточных камер, заполняемые неподвижными жалю-зийными решетками; пристроенные к зданию или отдельно стоящие шахты с жалюзийными решетками, соединяемые с приточными камерами подземными каналами; шахты с жалюзийными решетками, размещаемые над кровлей здания.

Воздухозаборное устройство должно быть расположено не ниже 2 м от уровня земли или кровли, не менее 20 м от вытяжных шахт или проемов по горизонтали и ниже их не менее чем на 2 м.

Приточные камеры предназначены для подготовки воздуха. Их следует располагать по возможности в центре обслуживаемых помещений и ближе к месту забора воздуха (к наружным стенам здания или кровле). В одноэтажных зданиях возможны следующие варианты размещения приточных камер: в подвале или цокольном этаже; на нулевой отметке; на антресоли; в уровне перекрывающих конструкций; на уровне кровли. Наиболее предпочтительны два последних решения, так как они приближают камеры к зоне разводки воздуховодов, размещаемых обычно в решетчатых перекрывающихся конструкциях. В многоэтажных зданиях приточные камеры размещают либо централизованно, в одном этаже (обычно подвальном или цокольном), либо децентрализованно, в нескольких или во всех этажах .

Воздуховоды, предназначенные для распределения очищенного и нагретого воздуха по отдельным помещениям или по отдельным участкам одного большого помещения, изготовляют, как правило, круглого сечения из листовой стали и подвешивают к строительным конструкциям. Вентиляционные каналы из железобетонных или гипсошлаковых плит прокладывают обычно вдоль наружных стен или внутри помещений под полом.

Подача приточного воздуха в помещение производится или из самих воз- духоводов через отверстия, щели, перфорированные участки, или через приточные насадки (патрубки) на концах вертикальных ответвлений от воздуховодов. Из подпольных каналов подачу воздуха осуществляют через приточные тумбочки высотой 1-1,2 м, размещаемые обычно рядом с колоннами и оканчивающиеся воздуховыпускны-ми отверстиями.

В помещениях, в которых производственный процесс сопровождается повышенными пыле- или влаговы-делениями, приточный воздух подают в верхнюю зону помещения, а забирают из нижней зоны. В последнее время стали применять подачу приточного воздуха через подвесной перфорированный потолок.

Вытяжные системы механической вентиляции состоят из следующих элементов: вытяжных отверстий (или местных отсосов) с жалюзийными решетками или укрытиями (кожухами), воздуховодов; вытяжной камеры, в которой установлен вентилятор с электродвигателем; устройств для очистки воздуха (при подаче воздуха на повторное использование - -рециркуляцию или в некоторых производствах пере;: выбросом в атмосферу); вытяжной шахты; регулирующих устройстЕ.

Вытяжные отверстия для забора воздуха из помещений при общеобменной вытяжной вентиляции располагают рассредоточенно либо в ответвлениях от сборного вытяжного воздуховода, либо в вытяжных тумбочках или в самих вытяжных воздуховолах (аналогично приточным системам). Отверстия обычно затягивают сеткой В некоторых случаях применяют сосредоточенный отсос воздуха. Для этого в одном или обоих торцах помещения предусматривают специальные отверстия.

Вытяжные

системы естественной общеобменной

вентиляции часто

применяют

при притоке с механическим побуждением.

Такие системы имеют вид

вытяжных шахт, снабженных дефлектором

для использования давления

ветра. В последние годы вместо шахт

стали применять крышные осевые

и центробежные вентиляторы, устанавливаемые

на совмещенных кровлях

и поэтому не занимающие полезной

площади зданий. Воздух из цеха засасывается

ими снизу через отверстие

в покрытии и выбрасывается в

атмосферу.

Вытяжные

системы естественной общеобменной

вентиляции часто

применяют

при притоке с механическим побуждением.

Такие системы имеют вид

вытяжных шахт, снабженных дефлектором

для использования давления

ветра. В последние годы вместо шахт

стали применять крышные осевые

и центробежные вентиляторы, устанавливаемые

на совмещенных кровлях

и поэтому не занимающие полезной

площади зданий. Воздух из цеха засасывается

ими снизу через отверстие

в покрытии и выбрасывается в

атмосферу.