- •Цель работы

- •Задание

- •Основные теоретические положения

- •Обоснование методики эксперимента

- •Описание экспериментальной установки

- •Материал испытуемый (песок), 2 - труба наружная,

- •IV, V, VI, VII - термопары наружной трубы

- •Проведение эксперимента и обработка результатов

- •Отчет по лабораторной работе

- •Лабораторная работа № 3

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

Обоснование методики эксперимента

Для однородного и изотропного материала, обладающего одинаковыми физическими свойствами во всех направлениях и в соответствующих условиях опыта, когда температурное поле может рассматриваться как одномерное, изменяющееся лишь в радиальном направлении, тепловой поток, проходящий через цилиндрический слой, может быть определен следующим образом:

![]() ,

Вт. (2)

,

Вт. (2)

При стационарном режиме и граничных условиях первого рода это выражение приводится к виду

Вт, (3)

Вт, (3)

где

![]() – длина рабочего участка цилиндрического

слоя, м;

– длина рабочего участка цилиндрического

слоя, м;

![]() и

и

![]() – диаметры наружной и внутренней

поверхностей слоя, м;

– диаметры наружной и внутренней

поверхностей слоя, м;

![]() и

и

![]() – температуры наружной и внутренней

поверхностей слоя, оС;

– температуры наружной и внутренней

поверхностей слоя, оС;

![]() – коэффициент

теплопроводности материала цилиндрического

слоя, зависящий от температуры, Вт/(мК).

– коэффициент

теплопроводности материала цилиндрического

слоя, зависящий от температуры, Вт/(мК).

Уравнение прямой

линии

![]() (4)

(4)

где

![]() .

.

Решая совместно уравнения (3) и (4), получим

и далее, вынося

![]() за скобки, найдем

за скобки, найдем

(5)

(5)

Соотношение (5) может быть представлено в виде

(6)

(6)

где

![]() – коэффициент теплопроводности

испытуемого материала при средней

температуре.

– коэффициент теплопроводности

испытуемого материала при средней

температуре.

Полученное интегральное уравнение (6) позволяет определить в каждом опыте коэффициент теплопроводности материала

(7)

(7)

Далее на основании

опытов при различных температурах слоя

может быть найдена и зависимость

![]()

Коэффициент

![]() определяется для нескольких температурных

режимов (не менее трех).

определяется для нескольких температурных

режимов (не менее трех).

Формула (7) получена при условии одномерности температурного поля и для стационарного режима.

Описание экспериментальной установки

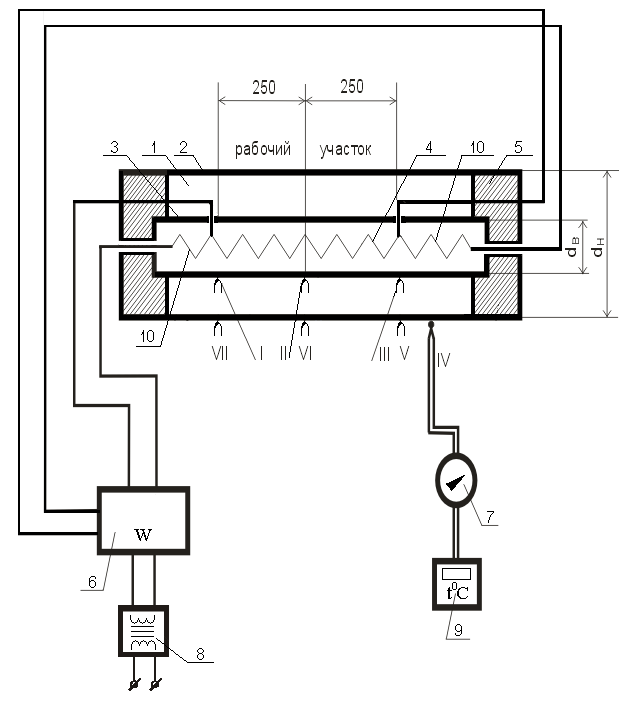

Как видно из схемы установки на рис. 5, цилиндрический слой 1 получен путем засыпки испытуемого материала (песок) в пространство между двумя коаксиально расположенными металлическими трубами: внутренней 2 и наружной 3. Коаксиальность труб обеспечивается специальными крышками 5, вставленными в цилиндрическую полость с торцов.

Нагрев материала

производится электрическим нагревателем

4. В приборе предусмотрены специально

подобранные компенсационные обмотки

10, в которых выделяется тепло, компенсирующее

утечки тепла с торцов установки.

Количество тепла, проходящего через

слой материала, определяется по мощности

электронагревателя только на рабочем

участке (![]() 500 мм). Электрическая мощность замеряется

с помощью ваттметра 6. Диаметр наружной

трубы

500 мм). Электрическая мощность замеряется

с помощью ваттметра 6. Диаметр наружной

трубы

![]() 43 мм, внутренней –

43 мм, внутренней –

![]() 16 мм.

16 мм.

Для измерения температуры наружной стенки установлено три хромель-копелевые термопары (V, VI, VII), внутренней – три (I, II, III). Все термопары выведены на общий переключатель 7. Температура измеряется с помощью электронного измерителя температуры 2ТРМО.

В расчетах учитываются только показания термопар, расположенных на рабочем участке.

Материал испытуемый (песок), 2 - труба наружная,

3 - труба внутренняя, 4 - нагреватель электрический,

5 - изолятор, 6 - ваттметр, 7 - переключатель термопар,

8 - трансформатор лабораторный, 9 – измеритель

температуры, 10 – компенсационные обмотки,

I, II, III - термопары внутренней трубы,

IV, V, VI, VII - термопары наружной трубы

Рисунок 5 - Схема экспериментальной установки

Проведение эксперимента и обработка результатов

Ознакомиться с теорией и описанием опытной установки.

Заготовить бланк журнала наблюдений, где для каждой серии опытов (уровня мощности W = Q) предусмотреть возможность проведения 4-5 опытов, в каждом из которых указывается время начала отсчета (опыта), значения мощности и температур в опыте, а также среднего значения указанных параметров в серии.

Включив нагреватель, установить мощность по ваттметру 130150Вт. Через 20 - 25 минут прогрева установить значение W = 80 100 Вт и дождаться установления стационарного режима (еще примерно 20 минут). После достижения стационарного режима в журнал наблюдений заносятся три опыта с интервалом 5 минут между началом последовательных отсчетов.

Измерения по п. 3 проводятся для 2 и 3 серии опытов, когда уровни мощности в стационарном режиме составляют 180 200 Вт и 250 300 Вт, а предварительный прогрев (20-25 минут) происходит при мощности 230 250 Вт и 300 350 Вт соответственно.

Средние значения температур наружной и внутренней поверхностей подсчитываются по формулам:

![]() оС, (8)

оС, (8)

![]() оС.

(9)

оС.

(9)

6. Найти среднюю температуру образца по формуле

![]() оС.

(10)

оС.

(10)

7. Определить значение коэффициента теплопроводности испытуемого материала по формуле

Вт/(мК). (11)

Вт/(мК). (11)

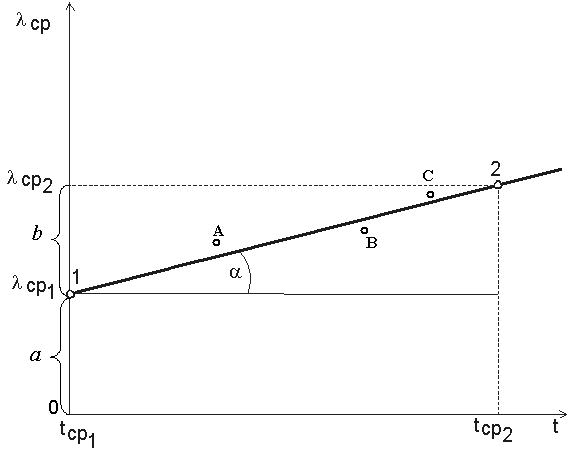

Построить график

,

проведя прямую графическим методом

так, чтобы отклонения ее от экспериментальных

точек были минимальными, а точки лежали

не по одну сторону прямой.

,

проведя прямую графическим методом

так, чтобы отклонения ее от экспериментальных

точек были минимальными, а точки лежали

не по одну сторону прямой.Определить коэффициенты a и b по двум произвольным точкам прямой . Удобно, например, одну из точек взять при tср1 = 00С, как это показано на рис. 6. Тогда сразу определяется коэффициент

,

а тангенс угла наклона – постоянная

величина b

находится:

,

а тангенс угла наклона – постоянная

величина b

находится:

![]() Вт/(мК). (12)

Вт/(мК). (12)

Рисунок 6 -

Образец построения графика

![]()

А, В, С – экспериментальные точки; 1, 2 – точки прямой