- •Конспект лекций

- •Оглавление

- •Методология исследования структуры ландшафта

- •Природная зональность географических ландшафтов

- •Нативные ландшафты Европейской части России

- •Антропогенные ландшафты

- •Особенности аграрных ландшафтов

- •Техногенные ландшафты

- •Геохимические параметры оценки мигрантов

- •Ландшафтно геохимический прогноз

- •Основные принципы ландшафтногеохимического прогноза

- •Учебное пособие

Методология исследования структуры ландшафта

Учение о морфологической структуре ландшафта было сформулировано Н. А. Солнцевым (1949, 1981). Автор выделяет элементарные географические ПТК по принципу усложнения структуры в зависимости от масштаба съемки: фации, подурочища, урочища и местности. Уместно отметить, что экосистема не картируется. Большой вклад в разработку таксономии и методику исследования ландшафтов внесли Д. Л. Арманд (1975), В. Б. Сочава (1978), А. Г. Исаченко (1965, 1985), Н. Л. Беручашвили (1990), Э. Нееф (1974), Б. Небел (1993) и другие.

Методология изучения структуры ландшафта включает три этапа: подготовительный, полевой и камеральный.

Лекция 2. Составление и чтение ландшафтной карты

Цель: Изучение пространственной структуры ландшафта — рекогносцировка и ландшафтная съемка.

Задачи 1. Рекогносцировка — объезд, облет ландшафтов - предварительное знакомство с территорией (объектом изысканий) одного специалиста или всего коллектива исполнителей (экспедиции, отряда). Она позволяет проверить правильность составления ландшафтной карты-гипотезы, уточнить природные рубежи (границы) фаций и урочищ, экотоны, выработать у исследователей единые представления о диагностических признаках, характеризующих структуру ландшафта, утвердить терминологию, последовательность работ и особенности составления легенды к ландшафтной карте. Рекогносцировка должна подтвердить объем полевых изысканий и вероятную смету расходов. Нередко проводится аэровизуальная рекогносцировка как более оперативная и масштабная.

2. Ландшафтная съемка проводится с помощью следующих полевых методов: маршрутного, комплексного ландшафтного профилирования, «ключей», эталонов и дистанционного зондирования. Ключевой метод1 дает ценную информацию при проведении средне- и мелкомасштабной ландшафтной съемки. При ландшафтном профилировании профиль (катену) закладывают от местного базиса эрозии к водоразделу. Сначала рисуют гипсометрический, затем геоморфологический профиль. На профиле отображаются: пространственное варьирование почвенного покрова, растительности, пород, первый от поверхности горизонт подземных вод, антропогенная деятельность. Умелый выбор масштаба делает рисунок очень наглядным и удобным при оценке, например, вертикальной и горизонтальной расчлененности рельефа.

Дистанционные методы позволяют изучать компоненты ландшафта без непосредственного контакта с ними. Наиболее широко используются следующие методы: аэро- и космическая фотосъемка, то есть фотографирование поверхности земного шара с летательных аппаратов или передача на Землю изображения, получаемого в полете. Это пассивная съемка. К ней следует отнести и аэровизуальные2 наблюдения (по

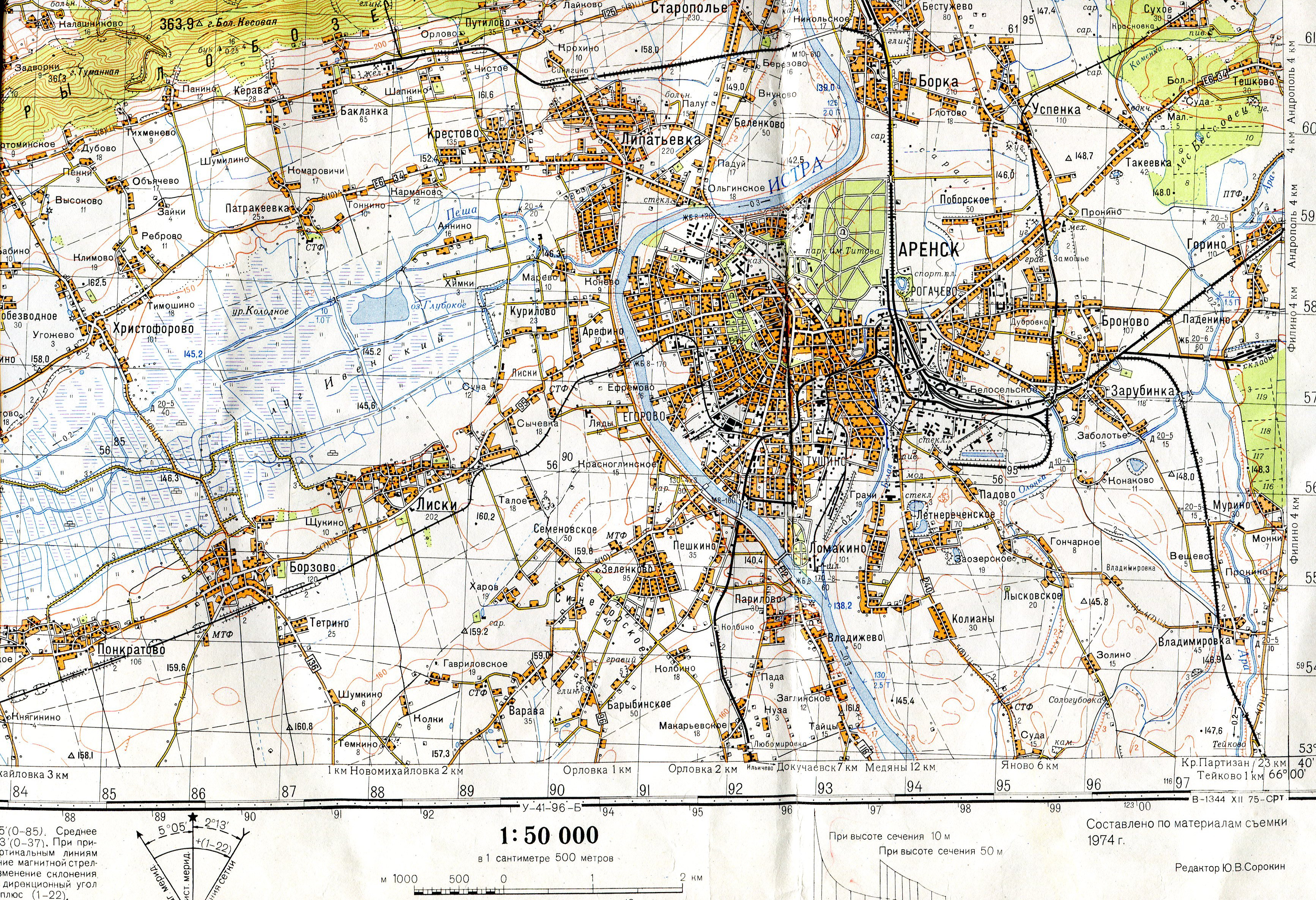

Рис 1. Фрагмент топографической карты масштаба М 1: 50 000.

выбранной сети маршрутов с вертолета), чаще всего используемые для рекогносцировки труднодоступных участков и корректировки картографической основы. Активный вид съемки - радиолокация.

Систематизация материалов полевых работ. В процессе длительных полевых изысканий (несколько месяцев) составляется полевой вариант ландшафтной карты. Он вычерчивается или на картоснове (фотопланах,

топографической основе), или на кальке. Откладывать перенесение всего объема картографического материала на последний месяц работы нерационально: заметная часть фактической информации будет упущена.

Рис. 2. Карта – схема Лесной опытной РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; здесь проводятся почвенные, экологические и иные изыскательские работы.

Поэтому рекомендуется ежедневно (по окончании маршрутных изысканий и возвращения на базу) наносить на картографическую основу границы фаций, номера «ключей», маршрутные линии (ходы), а в полевом дневнике оформлять выявленные особенности состояния и структуры ландшафтов. Образцы растений, пробы почв и воды подготавливаются к отправке в лабораторию и упаковываются по системному принципу: по профилям, участкам и «ключам». Составляется их опись и ведомости.

В камеральный период завершается работа по составлению ландшафтной карты и легенды к ней. В химических лабораториях анализируются образцы почв, растений, воды. Особое внимание уделяется лаконичному тексту легенды ландшафтной карты и составлению отчета.

Чтение ландшафтной карты. Умение с помощью набора условных знаков дешифрировать географическую и иную ситуацию на карте. Наиболее важным является навык чтения рельефа и растительности.

Географические (ландшафтные) карты имеют важное научное и практическое значение. В прикладных изысканиях, проводимых на ландшафтной основе, различают инвентаризацию природно-территориальных комплексов, их оценку и прогноз изменений при антропогенных нагрузках (А. Г. Исаченко, 1980.

Вопросы для повторения. 1. Что такое ландшафтная карта?

2. Перечислите основные этапы составления ландшафтной карты.

3. Для каких целей и как проводится рекогносцировка?

4. В каком масштабе картируются фации и урочища?

5. Что такое маршрутный метод картирования и как составляется маршрутный ход? Что такое стационары и «ключи»?

6. С какой целью составляется ландшафтная карта-гипотеза?

7. Какие работы выполняются в камеральный период?

8. Чем отличаются аэрофотоснимки от топографической карты?

9. Назовите основные правила ориентирования на местности с помощью топографической карты,

10. Для чего в маршрутах используют компас и простую линейку?

11. Как в поле определить высоту дерева и расстояние до цели?

Лекция 3. Региональные и глобальные вопросы географии

Цель – оценка географической оболочки Земли.

Задачи: 1. ознакомиться с геосферами Земли, 2. изучить региональные особенности ландшафтов,

Ключевые слова: ландшафты, биосфера, географическая оболочка Земли, географические зоны, антропогенез.

Бакалавры должны четко дифференцировать экологическую ситуацию на разных уровнях организации веществ: глобальном, региональном и локальном. Для этого используются разные методы географических и почвенно-геохимических изысканий. Глобальные проблемы требуют междисциплинарного подхода. В структуре географии появилось новое направление «Геоглобалистика». Данному направлению способствовали ярко выраженные географические аспекты глобальных негативных проблем. Здесь просматриваются три уровня изучения: глобальный, региональный и страновой.

Большое внимание уделяется вопросам экологии. Известны конференции по экологической оценке ситуации в 1972, 1980, 1983, 1992 годах. Интересны в этом плане прогнозы ведущих ученых Римского клуба.

На глобальном уровне рассматриваются особенности геосфер Земли и биосферы (сферы жизни). На региональном – ландшафты. На локальном – наименьшие структурные единицы – фации, почвы и др. В курсе «География» изучаются следующие геосферы: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера, ноосфера…, рассматривается их взаимосвязь, особенности загрязнения экотоксикантами.

Указанный подход позволяет бакалаврам легче усвоить чрезвычайно сложную иерархию географической оболочки Земли, понять ее функции и динамику. Термин «географическая оболочка» в 1932 году предложил А.А. Григорьев. Это целостная система, состоящая из геосфер Земли.

Вопросы для повторения.

Какая информация содержится на топографической карте?

С какой целью изучают геосферы Земли?

Перечислите геосферы Земли.

С какой целью применяют полевые методы в географии?

Назовите особенности биосферы и ее функции.

Почему наибольший эффект при картировании ландшафтов можно получить только при совместном использовании топографической карты, аэрофотоснимков и фотопланов?

Как защитить и улучшить состояние биосферы?

Почему нельзя осваивать полезные ресурсы в огромных объемах?

Что накапливается при разработке и добыче полезных ископаемых?

Почему на современном этапе учитывается эколого-экономический и социальный подходы при освоении природных ресурсов?

С чем связан коллапс экономики капитализма в 21 – м веке?

Лекция 4. Типы ландшафтов Европейской части России

Цель: охарактеризовать ландшафты Европейской части России.

Задачи: 1. ознакомиться с таксономией ландшафтов,

2. изучить особенности ландшафтов Европейской части России.

Ключевые слова: ландшафты, географические зоны, антропогенез; нативный, аграрный и техногенный ландшафты.

Рассматриваемые вопросы:

- Региональные ландшафты: нативные, аграрные, техногенные.

- Вопросы глобальной географии: географическая оболочка.