- •Пять источников электроэнергии

- •2. Основное Оборудование тэц

- •4. Отличительные параметры кэс и тэц

- •5. Виды плотин горных рек

- •6. Виды турбин

- •7. Виды подшипников

- •8. Мини тэц и гэс

- •9. Приливные электростанции

- •10. Равнинные гэс

- •12. Атомный реактор

- •13. Газотурбинные установки

- •14. Передвижные электростанции

- •15. Солнечные элементы

- •16. Мгд генератор

- •17. Тепловой пункт жилого комплекса

- •18. Котел дквр

- •19. Тепловой насос

- •20. Типы компрессоров

- •21. Геотермальные электростанции

- •22. Аккумуляторы, хим источники тока

- •23. Ветроэлектростанции вэс

- •24. Класс напряжения и частота

- •25. Теплоснабжение города

- •26. Электроснабжение города и предприятия

- •Магистральная схема

- •27. Виды получения емкостной мощности

- •28. Насосные станции

- •29. Потребители электрической мощности

- •30. Энергоресурсосберегающие мероприятия.

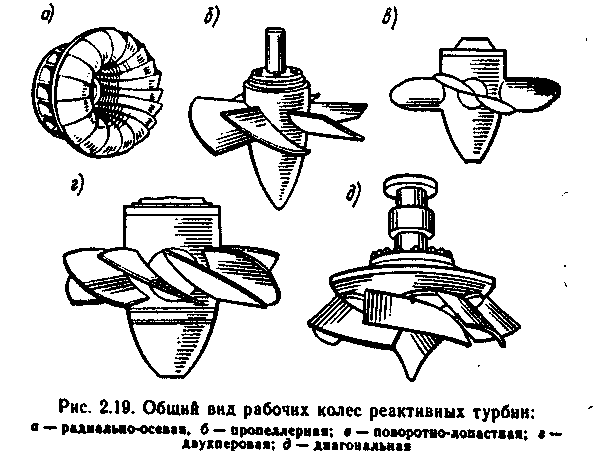

6. Виды турбин

Гидроэлектростанция (ГЭС) — комплекс сооружений и оборудования, посредством которых энергия потока воды преобразуется в электрическую энергию.

Мощность потока воды, протекающего через некоторое сечение — створ, определяется расходом воды Q, высотой между уровнем воды в верхнем по течению бассейне (верхнем бьефе) и уровнем воды в нижнем по течению бассейне (нижнем бьефе) в месте сооружения плотины. Разность уровней верхнего и нижнего бассейнов называется напором. Мощность потока в створе (кВт) можно определить посредством расхода (м3/с) и напора (м):

P=9,81QH.

В двигателях ГЭС можно использовать только часть мощности потока воды в створе из-за неизбежных потерь мощности в гидротехнических сооружениях, турбинах и генераторах, учитываемых коэффициентом полезного действия η. Таким образом, приближенно мощность ГЭС

P =9,81QHη.

=9,81QHη.

Напор Н увеличивают на равнинных реках с помощью плотины (рис. 2.17, а), а в горных местностях строят специальные обводные каналы, называемые деривационными

В гидравлических турбинах преобразуется энергия воды в механическую энергию вращения вала турбины. Турбина называется активной, если используется динамическое давление воды, и реактивной, если используется статическое давление при реактивном эффекте.

В ковшовой активной турбине потенциальная энергия гидростатического давления в суживающейся насадке — сопле — полностью превращается в кинетическую энергию движения воды.(Рабочее колесо турбины выполнено в виде диска, по окружности которого расположены ковшеобразные лопасти. Вода, огибая поверхности лопастей, меняет направление движения. При этом возникают центробежные силы, действующие на поверхности лопастей, и энергия движения воды преобразуется в энергию вращения колеса турбины.

У радиально-осевых турбин лопасти рабочего колеса имеют сложную кривизну, поэтому вода, поступающая с направляющего аппарата, постепенно меняет направление с радиального на осевое. Такие турбины используют в широком диапазоне напоров от 30 до 600 м. В настоящее время созданы уникальные раднально-осевые турбины мощностью 700 МВт.

Пропеллерные турбины обладают простой конструкцией и высоким КПД, однако у них с изменением нагрузки КПД резко уменьшается.

У поворотно-лопастных гидротурбин в отличие от пропеллерных лопасти рабочего колеса поворачиваются при изменении режима работы для поддержания высокого значения КПД.

Двухперовые турбины имеют спаренные рабочие лопасти, что позволяет повысить расход воды. Широкое применение их ограничено конструктивными сложностями. Сложная конструкция свойственна также диагональным турбинам, у которых рабочие лопасти поворачиваются относительно своих осей.

Гидрогенератор – это электрическая машина, преобразующая механическую энергию вращения в электрическую.

Н а

ГЭС применяются в качестве генераторов

синхронные машины трехфазного переменного

тока.

а

ГЭС применяются в качестве генераторов

синхронные машины трехфазного переменного

тока.

Вращающаяся часть простейшего генератора – ротор – представляет собой двухполюсный электромагнит, магнитное поле которого создается при протекании по обмотке возбуждения постоянного тока от независимого источника. Этот ток подается на ротор через неподвижные щетки, прижатые к вращающимся вместе с ротором контактным кольцам. На статоре размещена силовая обмотка, которая в простейшем случае состоит из одного витка.

Ротор, жестко связанный с валом турбины, вращается с постоянной частотой. За счет магнитного потока ротора в витке обмотки наводится переменная электродвижущая сила. Если к выводам обмотки статора подключить нагрузки, то по обмотке потечет ток, на выводах появится напряжение, которое также будет переменным, изменяющимся по синусоиде.

Основные конструктивные части гидрогенератора – ротор и статор. Обод ротора выполняется в виде металлического кольца с прикрепленными к нему полюсами. В гидрогенераторах полюсы расположены вплотную друг к другу и образуют сплошную наружную цилиндрическую поверхность.

Статор гидрогенератора состоит из сердечника и корпуса. Сердечник является магнитопроводом и представляет собой массивное стальное кольцо, собранное из тонких (до 0,5 мм) листов электротехнической стали. На внутренней поверхности кольца устроены пазы, в которых размещаются стержни силовой обмотки. Сердечник заключен в сварной металлический корпус, крепящийся к строительным конструкциям здания ГЭС. Для возможности перевозки статор крупных гидрогенераторов разделен на несколько (обычно шесть) сегментов, которые соединяются при монтаже.

Ротор – это самый крупный и тяжелый узел генератора, его диаметр может достигать 15 м, масса 1000 т и более. Ротор состоит из обода, полюсов, спиц и втулки. Обод представляет собой массивное кольцо, собранное из большого количества стальных сегментов толщиной 3 – 5 мм. На внешней поверхности обода устраиваются пазы, в которые вставляются и расклиниваются хвостовики металлических сердечников полюсов с надетыми на них катушками обмотки возбуждения. Внутренняя сторона обода соединяется сварными спицами с втулкой, представляющей собой крупную деталь, соединяющую ротор с валом.