- •3. Рассмотрите готовый микропрепарат простейшего и назовите его вид

- •2. Биологическое значение размножения организмов. Способы размножения

- •2. Эволюция органического мира, ее причины и результаты

- •2. Витамины, их роль в обмене веществ. Способы сохранения витаминов в продуктах питания

- •I. Крестцовый отдел позвоночника. II. Атлант (первый шейный позвонок). III. Эпистрофий (второй шейный позвонок). IV. Копчи

- •3. Заложите опыт, доказывающий необходимость наличия воздуха для прорастания семян

- •2. Бактерии, их строение, место в системе органического мира, роль в природе

- •Последовательность стадий митоза в животной клетке.

- •Виды бесполого размножения.

- •Значение зародышевых листков.

- •Развитие организмов в постэмбриональный период.

- •Формы борьбы за существование.

- •Основные типы эволюционных изменений.

- •Изменения организмов в процессе эволюции.

- •Классификация экологических факторов.

- •Классификация природных ресурсов.

- •Функции отделов головного мозга.

3. Заложите опыт, доказывающий необходимость наличия воздуха для прорастания семян

Для того чтобы доказать необходимость воздуха, для прорастания семян, следует заложить опыт:

Взять два стакана и в каждый из них поместить немного одинаковых семян.

В одном стакане семена залить кипяченой водой (в ней нет воздуха), а в другом — семена смочить обычной водой и все время добавлять ее по мере высыхания семян.

Поставить оба стакана в теплое место.

Через несколько дней можно обнаружить, что семена, смачиваемые водой, проросли, поскольку имели доступ воздуха, а семена, находившиеся без доступа воздуха не проросли.

Билет № 20

1. Приспособленность организмов к среде обитания — результат эволюции

Приспособленность — результат действия движущих сил эволюции — наследственной изменчивости, борьбы за существование и естественного отбора. Приспособления затрагивают весь организм — различают морфологические, физиологические, поведенческие приспособления. Приспособления носят относительный характер. Относительность приспособлений объясняется тем, что: 1) они помогают выживать лишь в конкретных условиях среды, при изменении этих условий приспособления перестают, быть полезными; 2) поскольку каждая среда — неоднородна, то ко всем ее особенностям приспособиться невозможно.

Характер приспособлений |

Виды приспособлений |

Примеры |

Относительность приспособлений |

Защита от врагов |

Покровительственная окраска (делает организм менее заметным на фоне окружающей среды) |

Белая куропатка, заяц-беляк (меняют цвет в зависимости от времени года), окраска самок открыто гнездящихся птиц (тетерев, рябчик), зелёный цвет личинок, гусениц. |

Если заяц-беляк оказывается на фоне деревьев, зеленые гусеницы — на тропинке, они становятся заметны для врагов. Самок тетеревов, рябчиков хищники чуют по запаху |

|

Маскировка (форма тела и окраска неотличимы от несъедобных предметов). |

Гусеница пяденицы напоминает веточку по форме и по цвету, насекомое палочник похоже на сухую палочку, некоторые насекомые повторяют форму и окраску листьев. |

Если насекомые с маскировкой начинают двигаться, они становятся заметны для врагов |

|

Мимикрия — подражание менее защищённого организма более защищённому организму другого вида |

Подражание некоторых мух жалящим перепончатокрылым (муха- журчалка — пчеле, муха-осовид- ка — осе) |

Если у птиц угасает условный рефлекс или насекомые оказываются вдали от тех, которым подражают, они становятся уязвимы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Предупреждающая окраска — яркая окраска (обычно полосы или пятна, цвета — яркие) предупреждающая о ядовитости живого организма. Угрожающие позы. |

Яркая окраска божьей коровки, мухоморов, многих ядовитых лягушек. Плащеносная ящерица имеет ярко окрашенный капюшон, который раскрывается при встрече с врагом. |

Если у птиц угасает условный рефлекс, насекомые становятся уязвимы |

Приспособления к абиотическим условиям среды. |

Обтекаемая форма тела |

Рыбы, морские млекопитающие, птицы. |

При действии сильных штормов, ветров приспособления не способствуют эффективному передвижению |

Приспособления к полёту. |

Перья, крылья птиц, крылья насекомых. |

||

Приспособления к размножению. |

Брачное поведение. |

У многих животных (танцы журавлей, поединки оленей) |

Брачное поведение не всегда является залогом размножения |

Приспособления к опылению. |

Ветром, насекомыми у растений. |

В безветренную погоду, при малой численности насекомых опыление может не произойти. |

|

|

Приспособления к переносу семян у растений. |

Ветром, животными, водой, при саморазбрасывании. |

В безветренную погоду, при малой численности животных, отсутствии течений семена не распространяются |

2. Рефлекс — основа нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их роль в жизни человека и животных

Рефлекс — это ответная реакция организма на раздражение, осуществляющаяся при участии центральной нервной системы. Основной принцип работы нервной системы — рефлекторный. Биологическое значение рефлекторной деятельности состоит в поддержании целостности организма и постоянства его внутренней среды, а также в обеспечении взаимодействия организма с внешней средой (приспособительное поведение).

Путь нервных импульсов при осуществлении рефлекса называется рефлекторной дугой. В состав рефлекторной дуги входит несколько структурных образований:

нервные окончания, воспринимающие раздражения (рецепторы);

чувствительные нервные волокна, передающие импульсы от рецепторов в центральную нервную систему;

вставочные нейроны центральной нервной системы, воспринимающие возбуждение от чувствительных нейронов и передающие его на двигательные нейроны;

волокна двигательных нейронов, проводящие возбуждение к исполнительному органу;

исполнительный орган (железа, мышца).

Выдающийся русский ученый И.П. Павлов занимался изучением рефлексов и разделил их на безусловные и условные.

Безусловные рефлексы — врожденные, наследуемые, видовые рефлексы. Они проявляются с момента рождения и сохраняются в течение всей жизни. Дуги безусловных рефлексов проходят через спинной мозг или ствол головного мозга.

Основные виды безусловных рефлексов:

пищевые рефлексы — слюноотделение и сокоотделение при раздражении рецепторов ротовой полости, глотание, сосание;

оборонительные или защитные рефлексы — мигание, кашель, чихание, избегание болевого раздражения, например, отдергивание руки от горячего;

половые рефлексы связаны с половым поведением, проявляются позже других;

ориентировочные рефлексы обеспечивают восприятие незнакомых раздражителей.

Биологическое значение безусловных рефлексов: они обеспечивают приспособительное поведение к постоянным условиям среды.

I. Нейрон. II. Схема рефлекторной дуги Нейрон: I — дендриты; 2 — тело нейрона; 3 — аксон; 4 — швановские клетки (образуют миелиновую оболочку); 5 — перехваты Ранвье. Схема рефлекторной дуги: а — двухнейронная, б — трехнейронная. 1 — рецептор; 2 — центростремительный (чувствительный) нерв; 3 — центробежный (двигательный) нерв; 4 — рабочий орган; 5 — вставочный нейрон

Условные рефлексы — это приобретенные, индивидуальные рефлексы, они имеют временный характер, приспособительное значение. Дуги условных рефлексов замыкаются в коре больших полушарий. Условные рефлексы могут быть образованы любым раздражителем на основе любого безусловного рефлекса.

Например, проявлением условного пищевого рефлекса является слюноотделение на запах или вид пищи. Когда пища находится во рту, она вызывает безусловный слюноотделительный рефлекс. Неоднократное сочетание запаха, вида пищи (сначала это безразличный раздражитель, в будущем — условный) с безусловным слюноотделительным рефлексом вызывает замыкание временной связи между пищевым и зрительным (вкусовым) центром в коре больших полушарий. Запах, вид пищи становятся условным раздражителем: они вызывают ус- ловнорефлекгорное слюноотделение. Уловные рефлексы имеют временный характер: они тормозятся, когда теряют свое приспособительное значение. К примеру, условнорефлектор- ное слюноотделение тормозится при действии сильного постороннего раздражителя, например, звонка на урок.

Биологическое значение условных рефлексов: они обеспечивают приспособительное поведение в изменяющихся условиях среды.

3. Заложите опыт, доказывающий необходимость наличия воды для прорастания семян

Взять два стакана и в каждый из них поместить немного одинаковых семян.

В одном стакане семена оставить сухими, а в другом — смочить обычной водой и все время добавлять ее по мере высыхания семян.

Поставить оба стакана в теплое место.

Через несколько дней можно обнаружить, что семена, смачиваемые водой, проросли, а сухие семена не проросли.

Билет № 21

1. Многообразие видов — результат эволюции. Редкие и исчезающие виды растений и животных, меры их сохранения

Вид — это исторически сложившаяся совокупность популяций особей, сходных по морфофизиологическим свойствам, способных свободно скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство, имеющих определенный ареал распространения и общее происхождение. Многообразие видов на Земле огромно. По самым скромным подсчетам, количество видов животных — 1,5 млн (из них только насекомых — 1 млн), количество видов растений — 0,5 млн.

Представление о видах как о реальных группах особей возникло к концу XVIII в. Основополагающая работа о видах была проделана К. Линнеем, заложившим основы современной систематики. Однако К. Линней считал, что виды созданы творцом и не изменяются с течением времени.

Факт изменяемости видов, видообразования как эволюционного процесса, был доказан Ч. Дарвиным. В соответствии с его теорией естественного отбора, основным механизмом видообразования выступает дивергенция — расхождение признаков. В случае изменений условий существования, на фоне наследственной изменчивости, борьбы за существование и естественного отбора, при наличии изоляции внутри вида возникают популяции с разными признаками. Изоляция приводит к прекращению скрещивания особей разных популяций, популяции все больше начинают отличаться друг от друга — расходятся по признакам, и со временем могут стать новыми видами.

На протяжении сотен и тысяч лет эволюции происходило не только образование новых видов, но и вымирание видов, в случае когда они не могли приспособиться к изменениям среды обитания. Современное состояние биосферы отличается тем, что хозяйственная деятельность человека быстро изменяет среду обитания живых организмов, уменьшает их численность в результате прямого истребления, сокращения ареалов распространения. Многие виды не выдерживают давления антропогенных факторов и встают на путь вымирания.

К 1900 году на Земле исчезли 65 видов млекопитающих, 140 видов птиц. В настоящее время порядка 600 видов позвоночных находятся на грани полного истребления (некоторые киты, носороги, черепахи). Десятая часть всех растений находится в угрожающем состоянии. Скорость вымирания резко возрастает, сегодня в год в среднем вымирают 20—30 видов.

Редкие и исчезающие виды занесены в Красную книгу и находятся под охраной. Это пятнистый олень, амурский тигр, дальневосточный леопард; растения — венерин башмачок, сибирский кедр, европейский тис, железное дерево. Редкие виды — виды, численность которых относительно велика, но быстро сокращается. Исчезающие виды — виды, которые находятся под угрозой исчезновения, если не будут приняты специальные меры.

Меры сохранения редких и исчезающих видов.

Создание заповедников, заказников, национальных парков, ботанических садов.

Управление численностью природных популяций.

Переход на новые промышленные технологии, препятствующие загрязнению среды.

Правовая ответственность за нарушение природоохранного законодательства.

2. Факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье человека

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье — это объективное состояние и субъективное чувство полного телесного, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Сегодня наблюдается видимое ухудшение состояния здоровья людей, которое происходит из-за действия факторов риска, разрушающих здоровье.

Группировка факторов риска по их удельному весу для здоровья:

Факторы, влияющие на здоровье и их удельный вес |

Группы факторов риска |

Образ жизни — 49-53% |

Употребление психоактивных веществ, нерациональное питание, гиподинамия, стрессы, низкий уровень образования и культуры |

Наследственность — 18— 22% |

Предрасположенность к наследственным заболеваниям |

Среда жизни — 17-20% |

Загрязнение воздуха, почвы, воды |

Здравоохранение- 8-10% |

Низкий уровень профилактики и медицинской помощи |

Образ жизни — главный фактор, влияющий на здоровье. В образе жизни выделяют четыре фактора риска:

/. Несбалансированное питание. В рационе современного человека содержится вдвое больше нормы животных жиров, значительно больше сахара и соли, но в три раза меньше пищевых волокон, микроэлементов и биологически активных веществ, осуществляющих регуляторные процессы. Такое питание приводят к нарушению обмена веществ и может сопровождаться заболеваниями сердца, инсультом, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Недостаточная физическая активность (гиподинамия). Дефицит энерготрат вызывает снижение устойчивости организма к стрессам, травмам, болезнетворным микроорганизмам. Гиподинамия выступает причиной роста самых распространенных заболеваний — заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Курение. Курильщики теряют в среднем 22 года нормальной продуктивной жизни из-за заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Сегодня в табачном дыме найдено более 400 вредных для здоровья компонентов.

Психоэмоциональное напряжение. Стрессы увеличивают рост числа психических заболеваний, а также тех, в механизме возникновения которых активное участие принимает нервная система: заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Психоэмоциональное напряжение проводит к снижению сопротивляемости организма.

Другим важнейшим фактором здоровья является окружающая среда. Задача сохранения здоровья не может быть решена без оздоровления среды жизни. В силах каждого — не загрязнять воздух табачным дымом, использовать водоочистители, исключить из употребления продукты с вредными пищевыми добавками, сократить воздействие шума, электромагнитного излучения.

Для сохранения здоровья необходимо знать свои индивидуальные особенности, основу которых закладывает наследственность. Так, для сохранения здоровья людей, в чьем роду были больные сахарным диабетом, необходимо соблюдать диету: не переедать, ограничить потребление сахара, снизить нервно-психические нагрузки.

Важным фактором, сохраняющим здоровье, является своевременная медицинская помощь, профилактические консультации врачей.

Здоровье необходимо не только сохранять, но и улучшать, т.е. развивать сопротивляемость болезням. Тренирующими факторами являются интенсивные физические тренировки; закаливание организма, употребление сбалансированной ограниченной диеты. Эти факторы восстанавливают до оптимального уровня механизмы саморегуляции, повышают сопротивляемость стрессам, перепадам температур, радиации, гипоксии, болезнетворным микроорганизмам.

Определяющим в сохранении и развитии здоровья выступает духовное развитие личности. И.П. Павлов писал, что мы сами сокращаем свою жизнь невоздержанностью, беспорядочностью, неуважительным отношением к потребностям собственного организма.

3. Заложите опыт, доказывающий необходимость наличия света для процесса фотосинтеза

Доказать необходимость света для процесса фотосинтеза можно в ходе следующего опыта:

Взять комнатное растение и на несколько дней убрать его в темный шкаф. Растение следует поливать. При нахождении в темном месте произойдет отток крахмала из листьев в стебли и корни.

Выставить растение на освещенное место и закрыть часть листа с обеих сторон светонепроницаемой фотобумагой на несколько дней (при естественном освещении), на несколько часов (при ярком искусственном).

Отрезать лист и обесцветить его. Для этого опустить лист в кипящую воду, а затем — в горячий спирт.

Промыть бесцветный лист водой и опустить его в слабый раствор йода. Та часть листа, которая была освещена, — посинеет, закрытая фотобумагой — нет. Известно, что синее окрашивание возникает при взаимодействии йода с крахмалом, следовательно, для образования крахмала в процессе фотосинтеза необходим свет.

Билет № 22

1. Доказательства происхождения человека от животных

Положение человека в системе животного мира:

Тип — Хордовые

Класс — Млекопитающие

Отряд — Приматы

Семейство — Гоминиды

Род — Люди

Вид — Человек разумный (Homo sapiens). Человек — результат длительной эволюции позвоночных животных. Рассмотрим доказательства происхождения человека от млекопитающих и от своих ближайших предков — приматов.

1) Сравнительно-анатомические доказательства. • Единство плана строения: внутриутробное развитие зародыша, выкармливание молоком, четырехкамерное сердце,

теплокровность, млечные, сальные, потовые железы, волосяной покров, дифференцированные зубы (резцы, клыки, коренные зубы), передний мозг с извилинами. Ближайшие родственные человеку млекопитающие — человекообразные обезьяны (шимпанзе, гориллы, орангутанги, гиббоны). Они имеют сходные с человеком группы крови (АВО), хромосомный набор (у шимпанзе — 48 хромосом), поведение, психику (например, сходство в выражении эмоций), болезни (дифтерию, брюшной тиф, туберкулез).

Рудименты (признаки, утратившие в процессе эволюции свое первоначальное значение и сохранившиеся у всех особей в недоразвитом виде): копчик, плохо выраженный волосяной покров, аппендикс;

Атавизмы (признаки, полностью утраченные в процессе эволюции и редко проявляющиеся у единичных особей): густой волосяной покров на лице, многососковость, хвост.

Эмбриологические доказательства. На ранних эмбриональных стадиях у человека формируется бластула, гастру- ла, нейрула, закладывается хорда, нервная трубка. Как и у рыб, у человека закладывается двухкамерное сердце, хвостовой отдел позвоночника, который позже редуцируется в копчик, жаберные дуги. После рыб в своем эмбриогенезе человек повторяет зародышевые стадии земноводных (закладываются конечности, трехкамерное сердце, два круга кровообращения), затем рептилий, затем — примитивных млекопитающих (у зародышей закладывается несколько пар млечных желез, головной мозг раннего эмбриона не имеет извилин, как у примитивных млекопитающих). К трем месяцам у эмбриона человека уже сформированы те же системы органов, что и у высших млекопитающих.

Палеонтологические доказательства. Считается, что первыми предками человека были примитивные насекомоядные млекопитающие — тупайи. Палеонтологи составили относительно последовательный ряд переходных форм от предков к человеку. Австралопитеки, жили 5—3 млн лет назад. Небольшой череп, объем мозга около 500 см3, низкий лоб, выраженные надглазничные валики, массивные челюсти. Вид — Человек умелый, жил 2—1,5 млн лет назад. Небольшой череп, объем мозга около 650 см3, низкий лоб, надглазничные валики, массивные челюсти. Древнейшие люди — питекантропы, синантропы, вид — Человек прямоходящий, жил ок. 1 млн лет назад. Объем мозга ок. 1000 см3. Лоб выше, надглазничные валики, челюсти меньше. Древние люди, вид — Человек неандертальский, жил около 200— 30 тыс. лет назад. Объем мозга около 1500 см3, извилин мало. Появляется слабый подбородочный выступ — признак примитивной речи. Современные люди, вид — Человек разумный, появились около 40 тыс. лет назад. Объем мозга около 1800 см3. Высокий лоб, нет надглазничных валиков, челюсти небольшие, подбородочный выступ. Речь хорошо развита, сложная психика, развитое сознание.

2. Общая характеристика царства грибов

Грибы — это царство эукариотических организмов. Своеобразие грибов определяется сочетанием у них признаков как растений, так и животных.

Признаки сходства с растениями: прикрепленный образ жизни, неограниченный рост, наличие клеточной стенки, всасывание веществ из субстрата, размножение вегетативное и спорами, синтез витаминов.

Признаки сходства с животными: отсутствие в клетках хлоропластов с хлорофиллом, гетеротрофный тип питания, наличие хитина в клеточных стенках, запасной углевод — гликоген, образование мочевины.

Строение грибов. Грибы бывают одноклеточные и многоклеточные. Вегетативное тело грибов — мицелий, состоит из системы ветвящихся нитей (гиф), развивающихся на поверхности или внутри субстрата (организма). Низшие грибы имеют неклеточный мицелий — их гифы представляют одну клетку с большим количеством ядер (представитель — му- кор). Высшие грибы имеют многоклеточный мицелий, у некоторых грибов из мицелия образуется плодовое тело; плодовое тело шляпочных грибов состоит из пенька и шляпки.

Особенности питания грибов. По типу питания все грибы — гетеротрофные организмы, большинство которых — сапрофиты, также есть симбионты и паразиты. Питание грибов происходит путем осмотического всасывания веществ. К грибам сапротрофам относятся плесневые грибы, шляпочные грибы, они питаются органическим веществами мертвых тел. Многие шляпочные грибы живут в симбиозе с корнями высших растений, образуя микоризу. Симбиоз грибов с водорослями приводит к образованию лишайников. При симби- отических взаимоотношениях грибы поставляют воду и минеральные соли, а получают органические вещества. Грибы- паразиты питаются органическими веществами растений и животных, вызывая их заболевания. Паразитические грибы — трутовики, ржавчинные грибы, спорынья, головня.

Особенности размножения грибов. Грибы размножаются бесполым и половым путем. Бесполое размножение происходит вегетативно, мицелием грибницы, и спорами. Легкие споры быстро распространяются и в благоприятных условиях дают начало новому мицелию. Для грибов характерен половой процесс, в результате которого происходит половое спороношение.

Значение грибов в природе.

Сапротрофные грибы играют роль редуцентов: они минерализуют органические остатки, тем самым выступая поч- вообразователями, участниками круговорота веществ в экосистемах, биосфере.

Симбиотические грибы способствуют произрастанию высших растений, образуют лишайники.

Грибы-паразиты вызывают заболевания и гибель организмов.

Грибы служат пищей и лекарством для животных.

Значение грибов в жизни человека.

Съедобные грибы служат продуктами питания. К съедобным грибам относятся шляпочные грибы — шампиньоны, опята, белые грибы, лисички, подберезовики, подосиновики, маслята, сыроежки и др.

Грибы используют для получения лекарств, например, из плесневого гриба пеницилла получают антибиотик пенициллин.

Грибы, к примеру, дрожжи, используют для получения спиртных напитков, в хлебопечении, некоторые виды плесневых грибов используют в производстве сыра.

Грибы наносят вред человеку: грибы-сапрофиты портят продукты питания, разрушают деревянные строения, бумагу, произведения искусства. Грибы-паразиты вызывают болезни человека, например, кожные заболевания, от них страдают овощные, плодовые, зерновые культуры, лесные насаждения. Ядовитые грибы: бледная поганка, ложные опята, желчный гриб, мухомор могут стать причиной отравления или даже смерти.

3. Выполните задание. В лесу вырубили все дуплистые деревья, после чего крепкие молодые деревья были объедены вредителями, и лес погиб. Объясните, почему

Вырубка дуплистых деревьев имела такие последствия:

В лесу уменьшилось количество насекомоядных птиц — дуплогнездников.

Численность растительноядных насекомых перестала сдерживаться, они интенсивно размножились и стали уничтожать молодые деревья

Билет № 23

1. Основные методы селекции растений и животных

Селекция — это наука о методах создания новых и улучшения существующих сортов растений и пород животных. Селекция есть эволюция, направляемая человеком (Н.И. Вавилов).

Классические методы селекции:

I) подбор родительских пар (происходит с использованием материала банка семян растений из центров многообразия и происхождения культурных растений, банка спермы живот- ных-производителей, животных из племенных хозяйств, растений сортоиспытательных станций);

Центры происхождения культурных растений (выборочно, по Н.И. Вавилову):

Центры происхождения |

Культурные растения |

|

Рис, сахарный тростник, плодовые, овощные Соя, просо, гречиха, корнеплоды, груши, яблони Пшеница, рожь, виноград, бобовые Кормовые, овощные Зерновые, кофе, сорго, арбуз Кукуруза, хлопчатник, какао, фасоль, подсолнечник Картофель, табак, арахис |

2) использование искусственного мутагенеза. Естественные мутации с появлением полезных для человека признаков очень редки. Частота мутаций резко возрастает при искусственном мутагенезе — воздействии некоторых химических веществ, ионизирующего, ультрафиолетового излучений. Наряду с вредными мутациями часто обнаруживают и полезные, которые используют в селекции. При изучении наследственной изменчивости культурных злаков и бобовых Н.И. Вавилов обнаружил закономерность: виды и роды, генетически близкие, обладают сходными рядами в наследственной изменчивости. Руководствуясь этой закономерностью, можно предсказывать, какие мутантные формы должны возникнуть у близкородственных форм, что облегчает поиски наследственных уклонений.

В селекции растений применяется колхицин для получения полиплоидов. Многие культурные сорта пшеницы, ржи, клевера, картофеля, свеклы, садовой земляники и других растений по сравнению с их давними предшественниками полиплоидны, т.е. имеют набор хромосом Зп, 4п, 5п, 6п. Полиплоидные растения имеют большую вегетативную массу, массу семян и плодов.

Мутагенез широко используют для получения соматических мутаций у растений, тогда новый сорт создают из той вегетативной части растения, которая обладает ценными мутациями.

Применение разных способов гибридизации — объединение наследственного материала разных организмов.

Различают несколько видов гибридизации.

Близкородственное скрещивание — инбридинг, скрещивание организмов, находящихся в близком родстве, у растений — самоопыление.

Неродственное скрещивание помогает объединить в одном организме ценные признаки разных форм. Неродственное скрещивание бывает:

а) внутривидовым (внутрисортовым — породным и межсортовым — породным),

б) отдаленным, при котором скрещиваются особи разных видов, родов. Отдаленные гибриды, как правило, бесплодны. Например, мул — отдаленный гибрид осла и лошади.

Отбор (массовый и индивидуальный). Искусственный отбор — выбор человеком наиболее ценных в хозяйственном отношении животных и растений данного сорта, породы, с целью получения от них потомства с желательными свойствами.

а) Массовый отбор — выделение группы особей с желательными для селекционера фенотипическими признаками. При массовом отборе происходит выбраковка особей, не соответствующих сортовым (породным) стандартам. Этот отбор характерен для перекрестноопыляющихся растений (ржи, кукурузы), мелких и быстроразмножающихся животных, например, кур, уток.

б) Индивидуальный отбор — выделение отдельных особей с интересующими человека признаками и получение от них потомства. У растений такой отбор проводят среди самоопыляющихся растений (пшеница, овес, ячмень). У животных индивидуальный отбор проводят среди производителей — самцов с ценными наследственными признаками.

Управление проявлением признаков с помощью условий содержания и выращивания. Развитие ряда признаков в значительной степени зависит от условий внешней среды. К примеру, молочность коров некоторых пород изменяется в зависимости от условий содержания, кормления от 800 л до 2500 л в год. Повы

шение урожайности растений происходит, если их правильно удобрять, поливать, рыхлить почву, защищать от вредителей.

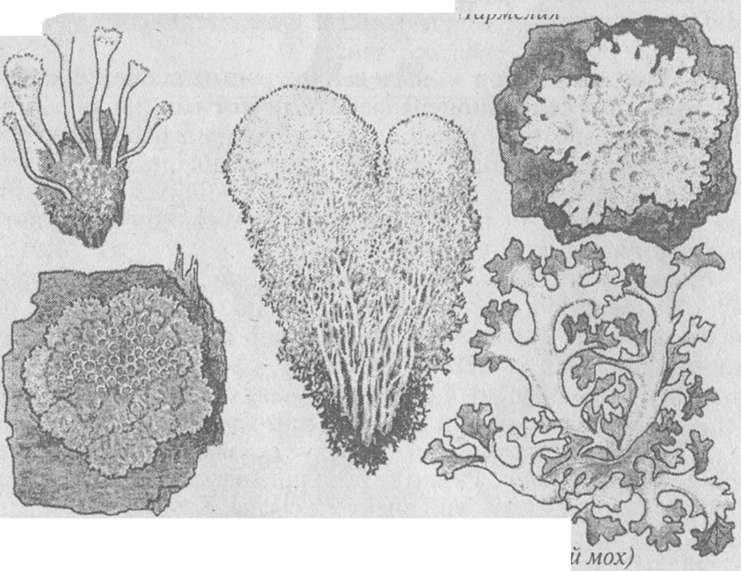

Ягель

(олений мох)

Ксантория

настенная

2. Лишайники, их строение, место в системе органического мира, роль в природе

Лишайники — организмы, образованные симбиозом гриба и водоросли. Гриб снабжает водоросли водой, минеральными солями, обуславливает их защиту, а водоросль дает грибу органические вещества. Последнее время ученые склоняются к тому, что эти взаимоотношения носят не только симбиотиче- ский, но и паразитический, со стороны грибов, характер.

Строение лишайников. Вегетативное тело (слоевище) лишайника образовано переплетением грибных гиф и клетками водорослей. Сверху слоевище лишайника имеет кору, которая состоит из плотно переплетенных гиф. Средняя часть лишайника — рыхлая, в ней клетки водорослей могут распределяться среди гиф равномерно, либо образуют дифференцированный слой. Нижняя часть лишайника состоит преимущественно из переплетенных гиф, внедряющихся в субстрат, благодаря чему лишайник оказывается прикрепленным.

Кладония Пг,гм,пп,,п

/ 5

Различают три основных формы слоевища лишайников:

накипные имеют вид налетов или корочек, плотно срастаются с субстратом (пример, леканора);

листовидные имеют вид пластинок, прикрепляются гифами (пример, пармелия);

кустистые имеют вид ветвящихся кустиков или повисающей бороды, прикрепляются к субстрату основанием (пример, олений мох — ягель).

Размножение лишайников. Бесполое размножение происходит спорами и вегетативно (кусочками слоевища), также есть половое размножение.

Роль лишайников в природе.

Лишайники — пионеры растительности. Они первыми поселяются на горных породах, поскольку очень неприхотливы, поглощают влагу всей поверхностью тела. Выделяющиеся лишайниковые кислоты разрушают горные породы, тем самым лишайники способствуют созданию почвенного слоя для укоренения растений.

Лишайники служат кормом для животных и местом обитания многих беспозвоночных.

Значение лишайников в жизни человека.

Лишайники используют для получения красок, ароматических веществ, антибиотиков. На севере зимой они — единственный корм для оленей. Лишайники чувствительны к загрязнению атмосферы, поэтому их используют для биоиндикации чистоты воздуха. В геологии с помощью лишайников определяют возраст горных пород.

3. Выполните задание. Подсчитали,

что на площади леса в 1 га обитает 20 пар насекомоядных птиц и одна пара хищных. Школьники повесили на данной территории 60 скворечников. Объясните, нужно ли такое количество скворечников на данной площади

Если лес старый, то есть представляет устоявшуюся экосистему, то численность организмов в результате саморегуляции поддерживается на относительно постоянном уровне. Насекомоядные птицы размножаются достаточно интенсивно (самка откладывает по 3—5 яиц), но существенного роста численности этих птиц в лесу не произойдет, т.к. есть регулятор численности — хищные птицы. Для 20 пар птиц (в среднем) не требуется 60 скворечников

Билет № 24

! £ а

1. Загрязнение природной среды мутагенами, его последствия

Мутагены — физические, химические и биологические факторы, вызывающие появление мутаций (наследственных изменений) с частотой, превышающий уровень спонтанных мутаций. Мутагены увеличивают интенсивность мутагенеза в сотни раз.

Физические мутагены — это все виды ионизирующих излучений (гамма- и рентгеновские лучи, протоны, нейтроны и др.), ультрафиолетовое излучение, а также высокие температуры. Физические мутагены вызывают генные мутации и значительно повышают вероятность хромосомных мутаций. Наиболее сильным физическим мутагеном является ионизирующее излучение. Проходя сквозь клетки, излучение выбивает электроны из атомов и молекул, т.е. ионизирует их. ДНК повреждается как из-за прямого воздействия излучения, так и под действием других ионизированных частиц. Частота мутаций прямо пропорциональна дозе ради-ации. Ультрафиолетовое воздействие имеет меньший мутагенный эффект, чем у ионизирующего излучения, повышенная температура — еще меньший, а для теплокровных животных не имеет почти никакого значения.

К химическим мутагенам относят химические вещества разной природы, это алкалоиды растений, некоторые антибиотики, сульфаниламиды. Химические мутагены вызывают главным образом генные мутации.

Биологические мутагены — молекулы ДНК и вирусы. Установлено, что ряд мутаций вызывают вирусы.

Проблема мутагенеза приобрела особое значение в связи с проблемой загрязнения окружающей среды. Многие мутации вызывают у человека и других живых организмов отклонения от нормального развития и появление разнообразных уродств, тяжелых наследственных заболеваний. Так, авария Чернобыльской АЭС унесла жизни многих людей, тысячи получили повышенную дозу радиации. Воздействию подверглись животные, растения, почва, вода; территория на долгие годы стала непригодна для жизни. Осознание того, что охрана среды от действия мутагенных факторов — первостепенная задача, стало причиной заключения международного договора о прекращении испытаний ядерного оружия в воздухе, воде, на земле.

Решение вопроса защиты от мутагенов осложняет рост производства разнообразных химических веществ и их активное использование в практике, что увеличивает мутагенность среды обитания. Проблема заключается как в непосредственных мутагенах, так и в том, что различные загрязнители могут вступать между собой во взаимодействие, претерпевать сложные превращения и формировать активные мутагенные комплексы.

Оздоровление среды обитания — условие эффективной защиты генома человека, сохранения жизни в биосфере.

2. Гормоны, их роль в регуляции деятельности организма

Гормоны — биологически активные вещества, вырабатывающиеся в организме железами внутренней секреции. Эти железы не имеют выводных протоков и выделяют вещества в кровь или лимфу. К железам внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная железа, надпочечники и ряд других. Наряду с ними существуют железы смешанного действия, они выделяют не только гормоны, но и другие продукты. Так, в поджелудочной железе кроме гормонов образуются пищеварительные ферменты, в половых железах — половые клетки. Гормоны осуществляют гуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности, которая происходит наряду с нервной регуляцией.

Гормоны и их роль в регуляции процессов жизнедеятельности

Железы внутренней секреции |

Выделяемые гормоны |

Воздействие на организм |

||

Норма |

Гиперфункция |

Гипофункция |

||

Гипофиз. Прилежит к основанию головного мозга. |

Гормон роста |

Регулирует рост в молодом возрасте |

У детей вызывает гигантизм, у взрослых — акромегалию (увеличение кистей, стоп, костей лица) |

Задерживает рост — является причиной карликовости |

Железы внутренней секреции |

Выделяемые гормоны |

Воздействие на организм |

||

Норма |

Гиперфункция |

Гипофункция |

||

- |

Регуля- торные гормоны |

Регулируют деятельность желез: половых, щитовидной, надпочечников |

Усиливает гормональную активность желез |

Ослабляет гормональную активность желез |

Щитовидная железа. Прилежит спереди к щитовидному хрящу |

Тироксин, содержит йод |

Регулирует общий обмен веществ, влияет на физическое, умственное развитие |

Базедова болезнь: повышение обмена веществ, возбудимости, развитие зоба |

У детей — кретинизм: отставание в физическом, умственном развитии.У взрослых — микседема: снижение обмена, возбудимости, отечность |

Надпочечники Прилежат к верхушкам почек. |

Адреналин |

Усиливает работу сердца, сужает сосуды, замедляет пищеварение |

Повышает пульс и кровяное давление, особенно при стрессе |

Отсутствует |

Корти- коиды |

Регулируют обмен органических и минеральных веществ |

Ожирение, повышение артериального давления |

Аддисонова болезнь (бронзовый оттенок кожи, слабость, похудание) |

|

Поджелудочная железа. Лежит ниже желудка. |

Инсулин |

Регулирует содержание глюкозы в крови, синтез из глюкозы гликогена |

Потеря сознания, судороги из-за падения уровня глюкозы в крови |

Сахарный диабет: повышенный уровень глюкозы в крови,сахар в моче |

Железы внутренней секреции |

Выделяемые гормоны |

Воздействие на организм |

|||

Норма |

Гиперфункция |

Гипофункция |

|||

|

Глюка- го н |

Антагонист инсулина |

Отсутствует |

||

Половые железы |

Эстрогены в яичниках, андро- гены в семенниках |

Развитие половых желез, вторичных половых признаков, проявляется половое поведение |

Раннее половое созревание |

Нарушение функции • размножения |

|

3. Рассмотрите муляжи шляпочных грибов, найдите среди них съедобные и ядовитые, назовите меры доврачебной помощи при отравлении грибами

Съедобные грибы: шампиньоны, опята, белые грибы, лисички, подберезовики, подосиновики, маслята, сыроежки и др. Ядовитые грибы: бледная поганка, ложные опята, желчный гриб, мухомор и др.

Меры первой доврачебной помощи при отравлении грибами:

Промыть желудок. Для этого выпить 3—4 стакана теплой воды с питьевой содой или слабым раствором марганцовокислого калия.

Вызвать рвоту Для этого надавить двумя пальцами на корень языка.

Прочистить кишечник. Для этого сделать клизму или принять слабительное.

Уложить пострадавшего в постель, напоить чаем.

Билет №25

1. Вид, его характеристика. Многообразие видов

Вид — это исторически сложившаяся совокупность популяций особей, сходных по морфофизиологическим свойствам, способных свободно скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство, имеющих определенный ареал распространения и общее происхождение. Особи внутри вида связаны сложными взаимоотношениями (между самцами и самками, родителями и детьми), что поддерживает целостность и длительность существования вида, делает его системой. Виды изучаются в рамках популяционно-видового уровня организации живой материи, они являются более сложным уровнем организации жизни, чем организмы, т.е. представляют надорганизменную систему.

Виды отличаются друг от друга по многим признакам — критериям.

Морфологический критерий определяет сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида. Критерий не может считаться абсолютным, т.к. у особей одного вида существуют различия, например, у самцов и самок (половой диморфизм), кроме того, особи разных видов могут быть очень схожи (виды-двойники).

Физиологический критерий основан на сходстве процессов жизнедеятельности особей одного вида, прежде всего, на сходстве размножения. Представители разных видов, как правило, не скрещиваются с образованием плодовитого потомства. Критерий также не абсолютен, т.к. некоторые виды (ивы, зайцы, зяблики) могут скрещиваться и производить плодовитое потомство.

Биохимический критерий — сходство в строении белков, нуклеиновых кислот. Критерий не абсолютен, т.к. биохимические показатели внутри вида очень изменчивы (например, в результате мутаций).

Генетический критерий основан на сходстве хромосом у особей одного вида. Различия в хромосомных наборах у разных видов —.одна из причин их биологической изоляции: потомство межвидовых гибридов бесплодно. Критерий также не абсолютен, т.к. среди организмов одного вида могут быть мутантные формы, например, полиплоиды. Полиплоиды не имеют биологической изоляции.

Географический критерий — распространение в определенном географическом ареале. Критерий не абсолютен, т.к. у многих видов перекрывающиеся ареалы или ареалы без четких границ.

Экологический критерий определяет особей одного гида по приспособленности к определенным условиям: типу питания, местам обитания, срокам размножения, т.е. по занимаемой экологической нише. Критерий не абсолютен, т.к. многие виды не имеют строго определенной экологической ниши.

Таким образом, ни по одному из критериев в отдельности нельзя точно отличить виды между собой. Определить принадлежность особи к конкретному виду можно только на основании всех или большинства критериев.

Многообразие видов живых организмов на Земле огромно. По самым скромным подсчетам, только видов животных более 1,5 млн. Представление о видах как о реальных группах особей возникло в конце XVIII в. Основополагающая работа о видах была проделана К. Линнеем, заложившим основы современной систематики. Однако К. Линней считал, что виды созданы творцом и не изменяются с течением времени. Факт изменяемости видов был доказан Ч. Дарвиным. Основным механизмом видообразования, по Ч. Дарвину, выступает дивергенция — расхождение признаков. При изменении условий существования, в результате наследственной изменчивости, борьбы за существование и естественного отбора внутри вида возникают популяции с разными признаками. Для расхождения популяций необходима географическая или экологическая изоляция. Изоляция приводит к невозможности скрещивания особей разных популяций, из-за прекращения обмена генов между популяциями их генофонды все больше начинают отличаться, со временем популяции могут стать новыми видами.

2. Ферменты, их роль в организме

Все реакции обмена веществ осуществляются с помощью ферментов — биокатализаторов.

Ферменты — это белки третичного или четвертичного уровня организации. В состав ряда ферментов входят небелковые структуры, ими могут быть, например, молекулы некоторых витаминов.

Все ферменты специфичны, т.е. они катализируют одну реакцию или группу сходных реакций. Сегодня известно более 2 тысяч ферментов.

Ферменты взаимодействуют с субстратом с помощью активного центра. Ферментативный процесс имеет такую последовательность: фермент и субстрат образуют фермент- субстратный комплекс —* субстрат превращается в продукт —- продукт отщепляется от фермента.

Скорость ферментативного катализа огромна: каждый фермент катализирует до нескольких сотен тысяч превращений в минуту.

Ферменты работают в мягких условиях: при t — 35— 40 °С, атмосферном давлении. Оптимальная среда для большинства ферментов — слабощелочная (рН ~ 7), но ферменты желудка активны в очень кислой среде (рН ~ 1,5).

Ферменты расположены на наружных клеточных и внутриклеточных мембранах в порядке, совпадающем с последовательностью протекания химических превращений, так создается высокоэффективный ферментативный конвейер. Пищеварительные ферменты многоклеточных животных катализируют-реакции расщепления питательных веществ- вне клеток — в полости пищеварительного тракта.

Рассмотрим примеры ферментов, участвующих в процессе пищеварения.

Пепсин в желудке расщепляет белки до пептидов, трипсин в кишечнике расщепляет пептиды до аминокислот.

Липаза в кишечнике расщепляет жиры до высших жирных кислот и глицерина.

Амилаза и мальтаза в ротовой полости и кишечнике последовательно расщепляют крахмал и гликоген сначала до дисахаридов, затем — до глюкозы.

3. Выполните задание. В возрасте 1—2 лет на 1 га леса может расти около 20 тыс. растений. Через 100 лет на этой площади остается 400—700 деревьев. Объясните, почему

Причиной сокращения численности растений являются сложные взаимоотношения между организмами в лесу: в результате межвидовой и внутривидовой борьбы за существование происходит вытеснение многих растений. Молодые деревья, в отличие от взрослых, требует немного места, поэтому борьба за существование в молодом лесу проявляется слабо, она обостряется по мере роста леса. Проявления межвидовой борьбы за существование: вытеснение светолюбивых трав, подроста сосен, берез тенелюбивыми елями; сокращение численности растений растительноядными насекомыми, млекопитающими, паразитическими грибами, болезнетворными бактериями. Внутри популяций происходит наиболее ожесточенная — внутривидовая борьба, в результате которой также сокращается численность. Приведение численности организмов к емкости экосистемы происходит в результате саморегуляции.

Билет № 26

1. Движущие силы эволюции, их взаимосвязь

Движущие силы эволюции — это наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. Их значение для эволюции обосновал Ч. Дарвин в 1859 г.

Наследственная изменчивость — мутации и рекомбинации являются первичным материалом для эволюционных преобразований. Мутации (неопределенная изменчивость по Ч.Дарвину) связаны с изменением генотипа. Они проявляются редко, у единичных особей, под влиянием внешних и внутренних факторов и в большинстве случаев не имеют приспособительного характера. Мутации вызывают изменения разных признаков организма: морфологических, поведенческих, физиологических. Рекомбинативная изменчивость проявляется при свободном скрещивании, в результате чего рождаются особи с новыми сочетаниями признаков и свойств, отсутствовавшими у родителей.

Мутации и рекомбинации вызывают различия между особями одной популяции. В благоприятных условиях небольшие различия между особями не очень заметны и не играют существенной роли. В неблагоприятных условиях даже небольшие наследственные изменения могут оказаться решающими и определить, какие особи выживут, а какие погибнут в борьбе за существование.

Мутации и рекомбинации не имеют направленного (приспособительного) характера, они лишь поставляют в популяции новые гены или их сочетания, а степень их полезности для популяции выясняется в процессе борьбы за существование. Аналогичный — ненаправленный характер — имеют и другие эволюционные факторы. Это дрейф генов — случайные колебания частоты генов в популяциях (возникают, к примеру, при сокращении численности популяций в результате стихийного бедствия), и изоляции — появление преград к свободному скрещиванию, что приводит к возникновению отличий в генофондах популяций.

Борьба за существование — это сложные взаимоотношения между организмами и условиями неживой природы в экосистемах. Борьба за существование возникает из-за противоречия между размножением организмов в геометрической прогрессии и ограниченными ресурсами (пищи, мест обитания) среды обитания.

Виды борьбы за существование.

Внутривидовая борьба — конкурентные отношения между особями одного вида. Имеет острый характер, т.к. потребности одинаковы. Борьба идет за пищу (волки конкурируют за добычу), за места обитания (птицы конкурируют за места гнездования), за продолжение рода (самцы конкурируют за самку).

Межвидовая борьба — конкуренция между особями разных видов, например, хищник — жертва, паразит — хозяин. Наиболее ожесточенная борьба между видами со сходными потребностями (кролики и овцы борются за растительную пищу в Австралии, сорняки вытесняют из посевов культурные растения).

Борьба с неблагоприятными условиями неживой природы наглядно проявляется в районах со сложными климатическими условиями (засушливый климат, высокие или низкие температуры). У организмов вырабатываются приспособления, позволяющие выживать и оставлять потомство: на островах при сильных ветрах возникают стелющиеся формы растений, пустынные животные и растения экономно используют воду, деревья к зиме сбрасывают листья.

Естественный отбор — процесс, в результате которого выживают и оставляют потомство наиболее приспособленные. Материалом для естественного отбора служит наследственная изменчивость. Польза или вред мутаций и рекомбинаций выясняется в ходе борьбы за существование. Естественный отбор направлен на сохранение и накопление полезных наследственных изменений, повышающих возможность выживания и оставления потомства, в этом состоит его творческая роль.

Формы естественного отбора.

Движущий отбор. Действует в изменяющихся условиях среды, направлен на выживание особей с новыми, приспособительными к изменившимся условиям среды признаками, возникшими в ходе наследственной изменчивости. Движущий отбор приводит к образованию новых популяций, видов.

Стабилизирующий отбор. Действует в относительно постоянных условиях среды, направлен на выживание особей с устоявшимися признаками; все уклонения от них, возникающие в ходе наследственной изменчивости, отметаются отбором.

В результате наследственной изменчивости (а также дрейфа генов, изоляции), борьбы за существование и естественного отбора создаются популяции с новыми генофондами; после возникновения биологической изоляции, т.е. невозможности скрещивания из-за накопления принципиальных отличий, эти популяции становятся новыми видами.

2. Высшая нервная деятельность человека. Социальная обусловленность его поведения

Высшая нервная деятельность — это деятельность высших отделов центральной нервной системы, обеспечивающая наиболее совершенное приспособление к окружающей среде. Термин введен И.П. Павловым, считавшим его равнозначным понятию психическая деятельность. Структурная основа высшей нервной деятельности — кора больших полушарий вместе с подкорковыми ядрами.

Высшая нервная деятельность человека формируется на основе условных рефлексов. Условные рефлексы — это приобретенные, индивидуальные рефлексы, они имеют временный характер, приспособительное значение. Для образования этих рефлексов необходимо совпадение по времени двух раздражителей: будущего условного и безусловного. Например, ребенок, прикоснувшийся к горячей плите (условный раздражитель), испытывает боль от высокой температуры и отдергивает руку (проявление безусловного оборонительного рефлекса), он будет некоторое время опасаться подходит к плите (проявление условного оборонительного рефлекса). Когда уловные рефлексы теряют свое приспособительное значение, они тормозятся, т.е. имеют временный характер. Так, со временем, ребенок начнет различать, когда плита не работает, выключенная плита не будет причиной проявления условного оборонительного рефлекса. Условные рефлексы могут быть образованы любым раздражителем на основе любого безусловного рефлекса. Условные рефлексы составляют основу наших привычек, обучения, воспитания, развития.

Только одними условными рефлексами нельзя объяснить все процессы высшей нервной деятельности человека. Ее ведущим проявлением является мышление, т.е. умение улавливать связи между предметами и явлениями и использовать установленные закономерности в новых условиях. Благодаря мышлению человек не только приспосабливается к быстро изменяющимся условиям среды, но и может предвидеть эти изменения и учитывать их в своем поведении. С мышлением связана речь.

5-889и

Слово — это: средство общения,

средство обозначения всех предметов и явлений, средство обобщения, средство выражения понятий, средство мышления,

слово — главный условный раздражитель, сигнал сигналов.

Словесное общение привело к возникновению второй сигнальной системы действительности, характерной только для человека. Первая сигнальная система способствует восприятию окружающего мира через органы чувств. Слова же человек воспринимает не только как слуховые или зрительные раздражители, он понимает их смысловое содержание. Слово, устная и письменная речь являются аппаратом абстрактного (отвлеченного от конкретных предметов и явлений) мышления. Произнося слова, мы не подразумеваем что-то определенное, например, при слове ручка мы не думаем о конкретной ручке, а имеем в виду некую абстрактную ручку, которая пишет чернилами. С помощью устной и письменной речи человек передает накопленный опыт, знакомится с опытом других людей. Речевые функции связаны с корой больших полушарий: устная речь — с лобной долей левого полушария, письменная речь — с височной и теменными долями.

Абстрактное мышление и речь — специфические проявления высшей нервной деятельности человека. Другие психические процессы — эмоции, благодаря которым выражается отношение к окружающему миру, память — комплекс процессов, обеспечивающих накопление, хранение и воспроизведение индивидуальной информации, а также восприятие, ощущение, сон, в той или иной степени свойственны как человеку, так и животным, прежде всего, высшим млекопитающим.

Социальная обусловленность поведения человека. Поведение — это деятельность, направленная на удовлетворение потребностей. Поведение человека социально обусловлено, поскольку только в обществе себе подобных человек может удовлетворить свои биологические, интеллектуальные, творческие потребности. В процессе коллективной трудовой деятельности и речевого общения человек приобретает и передает новые знания и умения, создает продукты труда (пищу, одежду, дома, машины, а также музыку, литературные произведения и др.) и потребляет продукты труда других людей. Поведение человека определяется не только биологически целесообразной жизнедеятельностью, как у животных, но и осознанием социальной необходимости, системой нравственных и правовых регуляторов. Социально обусловленное поведение человека основано на речевом общении, типичная форма проявления поведения — труд.

3. Выполните задание. Истребление волков в ряде районов нашей страны привело к резкому увеличению численности копытных, которые уничтожили некоторые виды кустарников и подрастающих деревьев. Как восстановить равновесие в данном сообществе?

Восстановить равновесие можно несколькими способами:

разрешить охоту на копытных и тем самым снизить их численность;

запретить истребление волков, что должно содействовать восстановлению их популяции;

высадить кустарники и деревья на местах уничтоженных.

Билет № 27

1. Изменения в биосфере под влиянием деятельности человека

Деятельность человека, особенно в последнее время, начала резко менять состояние биосферы: происходит загрязнение, разрушение сложившихся тысячелетиями экосистем, исчезновение многих видов растений и животных. В результате неблагоприятных антропогенных воздействий уменьшается видовое разнообразие биосферы, что приводит к ее уязвимости: устойчивость биосферы падает, она может начать разрушаться.

Загрязнение атмосферы, водоемов, почв приводит к гибели организмов или нарушает взаимосвязи между ними.

Загрязнениями называют привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных для нее физических, химических, биологических агентов или увеличение их концентрации. Химические загрязнители — это чужеродные для живых организмов химические соединения; физические загрязнители — это излучение, тепловое загрязнение, шум; биологические загрязнители — избыточно размножившиеся микроорганизмы (бактерии, вирусы), растения, животные, искусственно попавшие из других экосистем. Примером химического загрязнения атмосферы является накопление в ней углекислого газа из-за сжигания топлива. Избыточное количество углекислоты вызывает парниковый эффект, приводящий к повышению температуры у поверхности Земли, последствия — таяние ледников, повышение уровня Мирового океана, расширение площади пустынь, а также климатические аномалии — стихийные бедствия. Другой результат химического загрязнения атмосферы — ослабление озонового слоя. Это приводит к повышенному проникновению мутагенных ультрафиолетовых лучей на Землю, из-за загрязнения воздуха оксидом серы, азота выпадают кислотные дожди, которые вызывают гибель лесов, обитателей водоемов. Отрицательно воздействуют на водоемы бесконтрольное использование воды для сельского хозяйства, промышленности, строительство гидросооружений, осушение и орошение земель. В результате этой антропогенной деятельности разрушены экосистемы многих водоемов. Для почвы губительны многократная распашка, использование ядохимикатов, избыток минеральных удобрений, что вызывает засоление, эрозию почв.

Человек сокращает численность видового разнообразия не только опосредованно — через изменение среды обитания, лишение организмов из их естественных ареалов распространения при освоении территорий под хозяйственные нужды, но, и за счет непосредственного истребления организмов. Многие виды не выдерживают суммарного давления антропогенных факторов среды, их численность сокращается, они постепенно вымирают. К 1900 году на Земле исчезли 65 видов млекопитающих, 140 видов птиц. В настоящее время порядка 600 видов позвоночных находятся на грани полного истребления (некоторые киты, носороги, черепахи). Десятая часть всех растений находится в угрожающем состоянии. Редкими стали сибирский кедр, европейский тис, железное дерево. Скорость вымирания резко возрастает, сегодня в год в среднем вымирают 20—30 видов. Редкие и исчезающие виды занесены в Красную книгу и находятся под охраной. Численность далеко не всех видов поддается восстановлению.

Основой целостности биосферы является сохранение ее равновесия. Для этого человеку необходимо изменить характер природопользования. Меры по сохранению и восстановлению целостности биосферы:

Организация безотходных или малоотходные производств, предотвращение загрязнений биосферы.

Устранения последствий загрязнений, том числе, восстановление видового разнообразия.

Создание высокопродуктивных агроценозов.

Овладение экологически чистыми источниками энергии (энергией солнца, ветра, приливов и отливов).

Комплексное использование ископаемого топлива.

Несение правовой ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Формирование экологического сознания у населения.

Разумное природопользование позволит хозяйствовать

без ущерба будущим поколениям, жизни на Земле в целом.

2. Гигиена умственного и физического труда. Приемы, способствующие повышению его продуктивности

Гигиена — наука о сохранении и укреплении здоровья. Область физиологии, изучающая состояние работающего человека и рекомендующая наиболее благоприятный режим труда и отдыха для него, называется физиологией труда. Основы физиологии труда разработаны И.М. Сеченовым и А.А. Ухтомстким,

Гигиена физического труда. Повышение производительности физического труда решается автоматизацией производства и уменьшением доли тяжелой мышечной работы. При выполнении одного и того комплекса движений происходит утомление — временное снижение работоспособности. Наступление утомления предупреждают перерывы в работе, смена производственных операции. Утомление наступает в мозговых центрах. Смена деятельности или перерывы в ней выключают из работы те мозговые центры, в которых развилось утомление; активность мозговых центров восстанавливается. При некоторых видах производственной деятельности утомление возникает из-за нахождения в одной позе. В этом случае снижению утомления способствует производственная гимнастика. При ее выполнении нагрузка переключается на те мышцы, которые не участвовали в работе, возбуждаются новые мозговые центры, снимается утомление в прежде работающих центрах. Организация рабочего места, правильное расположение инструментов устраняют лишние движения, препятствуют быстрому наступлению утомления. Важным является общий ритм физической работы. Установлено, что в течение первого часа работоспособность повышается, затем около 2-х часов удерживается на устойчивом уровне, после чего начинает снижаться из-за наступления утомления. Поэтому после 4-х часов непрерывной работы необходим часовой отдых. Во второй половине дня работоспособность будет ниже. Знание о распределении работоспособности позволяет правильно распределить производственное задание в течение трудового дня.

Гигиена умственного труда.

Умственный труд требует больших нервных затрат, потому что в нем задействовано множество нервных центров. В этой связи утомление при напряженной умственной работе наступает довольно быстро. Если утомление накапливается и не исчезает после отдыха, значит, возникло переутомление, оно может привести к нервным расстройствам, снижению внимания, памяти. Правила гигиены умственного труда:

Правильная организация рабочего места.

Последовательность и системность в работе.

Чередование разных видов умственного труда.

Чередование умственного .труда и активного отдыха.

Воспитание усидчивости, упорства, трудолюбия.

Соблюдение режима дня.

Регулярный отдых на свежем воздухе, нормальный сон, питание.

3. Подсчитайте свой пульс. Определите,

имеются ли отклонения от нормы. Поясните ответ

Пульс — это ритмичное колебание стенок крупных артерий, вызванное выбросом крови при сокращении сердца. Подсчитать пульс можно на любой поверхносто залегающей крупной артерии — сонной, височной, лучевой и других. Чаще всего пульс определяют на лучевой артерии. Для этого второй, третий, четвертый пальцы накладывают несколько выше лучезапястного сустава, у основания большого пальца.

По колебаниям находят лучевую артерию и слегка прижимают её к кости. Подсчитывают количество ударов за 15 секунд. Для расчета частоты сердечных сокращений за минуту полученный результат умножают на 4.

Нормальным считается пульс 60—80 раз в минуту. Частота пульса зависит от состояния сердечно-сосудистой системы, возраста человека, условий, в которых он находится. Так, при физическом или психическом стрессе пульс учащается, во сне — замедляется.

Билет № 28

1. Уровни организации живой природы, их характеристика

Для живой природы характерны разные уровни организации ее структур, между которыми существуют сложные соподчиненные связи. Жизни на каждом уровне изучает соответствующий раздел биологии. Каждый уровень организации характеризуется относительной устойчивостью и автономностью, саморегуляцией, целостностью.

Самый нижний уровень — молекулярный. Здесь проходит граница между живым и неживым. С органических макромолекул — белков, нуклеиновых кислот и ряда других начинаются разнообразные процессы жизнедеятельности, ведущие из которых — обмен веществ и превращение энергии, передача наследственной информации.

Клеточный уровень. Клетка — структурная и функциональная единица живого. Все живые организмы имеют клеточное строение, исключение составляют вирусы.

Тканевый уровень. Клетки, сходные по строению и функциям, образуют ткань. Ткани характерны для многоклеточных организмов. Например, соединительная, мышечная, покровная, нервная ткань — у животных; покровная, образовательная, проводящая, механическая, основная — у растений.

Органный уровень. Органы — это структурно-функцио- нальные объединения нескольких типов тканей, которые вместе выполняют ряд жизненно важных функций. Органы присущи всем животным, кроме одноклеточных и кишечнополостных, всем высшим — наземным растениям.

Организмеппый уровень. Элементарной единицей этого уровня является особь, каждая из которых представляет собой совокупность упорядоченно взаимодействующих структур — тканей, органов и систем органов, образующих единое целое.

Популяционно-видовой уровень. Совокупность совместно обитающих, свободно скрещивающихся и образующих плодовитое потомство организмов одного вида является популяцией. Популяция — элементарная единица эволюции.

Экосистемный уровень. Экосистема — это совокупность совместно обитающих популяций разных видов, взаимодействующих между собой и с факторами неживой природы. Экосистема — это устойчивая, саморегулирующаяся, динамически развивающаяся система.

Биосферный уровень. Биосфера — это совокупность всего живого, населяющего Землю. На уровне биосферы происходит глобальный круговорот веществ и превращение энергии.

Все уровни организации тесно связаны между собой и вытекают один из другого, что говорит о целостности живой природы.

2. Вредные привычки, их отрицательное влияние на организм

Потребление токсических веществ, таких как табак, алкоголь, наркотики, может привести к приобретению вредных для здоровья привычек, вызвать привыкание, перерастающее в зависимость, серьезные заболевания.

Вредное влияние табакокурения. Всемирная Организация Здравоохранения называет табакокурение одним из основных факторов риска здоровья из-за множества чужеродных веществ, содержащихся в табачном дыме. В табачном дыме найдено более 400 вредных для здоровья компонентов. Это радиоактивный полоний-210, канцерогенные смолы, окс;;д кадмия, вызывающие раковые заболевания большинства внутренних органов. В табачном дыме содержатся такие общеизвестные яды, как никотин, синильная кислота, мышьяк, нервно-сердечные яды, угарный газ. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, курильщики теряют в среднем 22 года нормальной продуктивной жизни. В целом, табакокурение снижает иммунитет, вызывает кислородное голодание из-за связывания кислорода угарным газом табачного дыма, вызывает нервные расстройства, затрудненное дыхание из-за спазма бронхов, разрушает зубы, эпителий воздухоносных путей и пищеварительного тракта.

Вредное влияние алкоголя. Алкоголь — это наркотический яд, который действует, прежде всего, на клетки головного мозга, нарушает целостный обмен веществ. Уже 100 г водки губят около 10 тыс. клеток мозга, даже небольшие дозы алкоголя вызывают нарушение психики. Этиловый спирт — одно из немногочисленных веществ, которое всасывается в желудке и сразу начинает действовать на слизистую оболочку. Он обжигает эпителий пищеварительного тракта, делает его проницаемым для чужеродных веществ; разрушает клетки печени, которая теряет способность обезвреживать чужеродные вещества; разрушает эпителий почечных канальцев, в результате чего почки оказываются неспособными выводить вредные вещества из организма. Таким образом, алкоголь разрушает естественные защитные механизмы человека.

Очень часто из-за так называемого пьяного зачатия возникают патологии развития. В потомстве алкоголиков эпилепсия, олигофрения, другие пороки встречаются значительно чаще, чем в потомстве непьющих, причем число умственно отсталых детей прямо пропорционально длительности злоупотребления алкоголя родителями.

Как у наркотического вещества, в действии алкоголя на организм выделяют три стадии: эйфорическую, стадию привыкания, стадию абстиненции. Переход к стадии привыкания — это и есть признак хронического алкоголизма.

Вредное влияние наркотиков.

В наше время наркомания является мировой проблемой. Человек с наркотической зависимостью утрачивает фундаментальные качества личности, страсть к наркотикам определяет его поступки, настроение, помыслы, зачастую решает его судьбу. Наркотическая зависимость заметно меняет состояние психики и физиологии человека, его систему потребностей.

Наркотические средства — это обширная группа веществ, как правило, растительного происхождения или химически получаемых, оказывающих болеутоляющее и (или) снотворное действие на организм. К наркотическим веществам относятся опиаты, препараты конопли, кокаин, галлюциногены и другие. Одни и те же препараты, например, опиаты, могут спасать больных, а могут делать их наркозависимыми.

При действии наркотиков на организм выделяют три стадии.

Эйфорическую — возбужденное состояние при употреблении наркотиков продолжается в среднем от двух до восьми часов. Одни люди целиком погружаются в себя и свои ощущения, иные же, наоборот, испытывают необыкновенный подъем, становятся исключительно деятельными.

Привыкание — это повышение сопротивляемости, повышение способности выносить большие, чем поначалу, дозы.

Привыкание тесно перекликается с синдромом лишения — синдромом абстинентности. Абстиненция — это мучительное состояние, вызываемое острой потребностью в новой дозе наркотика, которое может начинаться спустя несколько часов после приема вещества. Абстиненция характеризуется очень сильными болями в мышцах и судорогами, причиной которых является повышенный тонус — мышечная напряженность. Пытку ломкой обычно не выдерживают. Человек теряет в весе по несколько килограммов в день, не спит, не ест (только много пьет), под конец он не в состоянии даже поднять головы.

Различают физическую и психическую зависимость от наркотиков. При физической зависимости человек не может обходиться без наркотика: если прекратить его прием, то абстиненция может иметь смертельный исход. Психологическая зависимость проявляется в стремлении постоянно употреблять наркотики ради удовольствия.

У людей, злоупотребляющих наркотиками, наркоманов, снижается интеллект, они становятся легко внушаемыми, плохо контролируют свои действия, подвержены слабоумию.

Алкоголизм, наркомания на последних стадиях практически не поддаются излечению.

3. Продемонстрируйте меры первой доврачебной помощи при повреждении крупных сосудов руки

Крупными сосудами руки являются вены и артерии.

Артериальное кровотечение опасно для жизни. Артериальная кровь — это кислородосодержащая кровь, она течет под большим давлением, поэтому артериальное кровотечение распознают по струе ярко-красной крови, фонтаном вырывающейся из раны. Меры доврачебной помощи: необходимо прижать пальцем сосуд выше места ранения и наложить на это место сначала чистый лоскут материи, а затем — жгут. Жгут накладывают не более чем на два часа, поэтому под него кладут записку, в которой указано время наложения. После оказания первой помощи вызывают врача.

Давление венозной крови, содержащей углекислый газ, невелико, поэтому венозное кровотечение можно определить по таким признакам: кровь вытекает равномерно, имеет темно-красный цвет. Остановить венозное кровотечение можно с помощью давящей повязки, которую накладывают на рану. Если давящая повязка не останавливает кровотечение, принимают те же меры, что и при артериальном кровотечении. После оказания первой помощи вызывают врача.

Билет № 29

1. Основные направления эволюции органического мира

Эволюция — это историческое развитие органического мира. Эволюционное развитие имеет два направления: биологический прогресс и биологический регресс. Биологический прогресс характеризуется повышением численности особей, расширением ареала, видообразованием и является результатом успеха группы организмов в борьбе за существование. Биологический прогресс достигается такими эволюционными преобразованиями как ароморфоз, идиоадапта- ция, общая дегенерация.

Ароморфозы — крупные морфофизиологические изменения, повышающие общий уровень организации и позволяющие расширить среду обитания. Они имеют широкое приспособительное значение, ведут к биологическому прогрессу. На оснобе ароморфозов образуются крупные систематические таксоны — типы (отделы), классы.

К примеру, ароморфозы позвоночных позволили им перейти из водной в наземную среду обитания, распространиться на суше повсеместно, став независимыми от температуры окружающей среды. Выходу на сушу земноводных способствовали такие ароморфозы: две пары конечностей рычагового типа, легкие, следствием чего стал второй круг кровообращения, трехкамерное сердце. Земноводные зависели от воды, в то время как рептилии стали первыми истинно сухопутными животными. Их ароморфными признаками были сухой роговой покров кожи, экономичное выделение воды, губчатые легкие, неполная перегородка в желудочке сердца, внутреннее оплодотворение. Птиц и млекопитающих, по сравнению с рептилиями, сделали независимыми от температуры окружающей среды четырехкамерное сердце и, как следствие, — теплокровность.

У растений крупные ароморфозы привели их к выходу на сушу (от многоклеточных водорослей произошли споровые растения — мхи, первые папоротникообразные). В отличие от многоклеточных водорослей у наземных растений появились ткани и органы, позволившие одновременно осуществлять почвенное (минеральное) питание корнями и воздушное питание листьями путем фотосинтеза. По стеблю водо- проводящие ткани разносят воду и растворенные в ней минеральные соли от корней, органические вещества движутся по стеблю от листьев; механические — скелетные — ткани поддерживают растения, покровные защищают от испарения воды.

Идиоадаптация — морфофизиологические изменения организмов, обеспечивающие приспособления к определенным условиям обитания, не повышающие уровня их организации. Идиоадаптации — одно из направлений эволюционного процесса, они возникают на основе ароморфозов, способствуют появлению некрупных таксономических групп: семейств, отрядов, родов. После возникновения аро- морфных изменений, позволяющих расширить прежнюю среду обитания или занять новую среду, живые организмы начинают широко распространяться: за счет идиоадаптаций они приспосабливаются к различным условиям в занятой среде. Так, после того, как в результате ряда ароморфозов позвоночные, насекомые, растения вышли на сушу, они стали заселять территории с разными условиями. Например, идиоадаптация конечностей у млекопитающих позволила им широко расселиться в открытых степных пространствах (бегательные конечности копытных), в воздушной среде (крылья летучих мышей), в воде (плавники ластоногих), в древесных экосистемах (хватательные конечности приматов), в почвенной среде (копательные конечности кротов). У растений идиоадаптивные изменения побегов — клубни, корневища, луковицы — стали приспособительными к переменным климатическим условиям.

Общая дегенерации — резкое упрощение организации (утрата органов, систем органов), часто проявляется при переходе к паразитизму, прикрепленному образу жизни. Например, у таких паразитов как ленточные черви отсутствуют пищеварительная система, органы чувств, мышечная система. Общая дегенерация может рассматриваться как частный случай идиоадаптации, поскольку также обеспечивает приспособления к определенным условиям обитания.

Ароморфозы, идиоадаптации, упрощение из-за общей дегенерации носят приспособительный характер, организмы широко расселяются, у них происходит интенсивное видообразование, рост численности, т.е. они встают на путь биологического прогресса.

Биологический регресс — направление эволюции, обратное прогрессу, оно сопровождается уменьшением численности особей, числа популяций, слагающих вид, сужением ареала, биологический прогресс чреват вымиранием. Организмы встают на путь биологического регресса, если не могут приспособиться к изменениям условий внешней среды, не выдерживают конкуренцию с другими организмами. Современное состояние биосферы отличается тем, что из-за хозяйственной деятельности человека многие виды не выдерживают давления антропогенных факторов и встают на путь биологического регресса, на путь вымирания. В настоящее время порядка 600 видов позвоночных находятся на грани полного истребления (некоторые киты, носороги, черепахи). Десятая часть всех растений находится в угрожающем состоянии. Скорость вымирания резко возрастает, сегодня за год в среднем вымирают 20—30 видов.