- •Зачем следует изучать стратиграфию?

- •Предмет стратиграфии

- •1. Принцип неполноты стратиграфической и палеонтологической летописи (принцип ч. Дарвина)

- •2. Принцип необратимости геологической и биологической эволюции (закон Дарвина)

- •3. Принцип объективной реальности и неповторимости стратиграфических подразделений (принцип Халфина—Степанова)

- •4. Принцип последовательности образования геологических тел (принцип н. Стенона)

- •6. Принцип фациальной дифференциации одновозрастных отложений (принцип а. Грессли—е. Реневье)

- •7. Принцип биостратиграфического расчленения и корреляции (принцип в. Смита)

- •8. Принцип Гексли (принцип сопоставления одинаковых последовательностей)

- •9. Принцип палеонтологической сукцессии (принцип ж. Суллпи—в. Смита)

- •10. Принцип выбора хронологически взаимозаменяемых признаков (принцип с.В. Мейена)

- •4. Время в стратиграфии

- •Глава 5. Общая стратиграфическая шкала

- •5.1. Основные стратиграфические подразделения

- •5.2. Создание и оформление международной стратиграфической шкалы (II—VIII сессии мгк).

- •5.3. Дальнейшее развитие взглядов на международную стратиграфическую шкалу

- •Глава 6. Классификация и номенклатура стратиграфических подразделений. Стратиграфический кодекс

- •6.1. Стратиграфическая классификация

- •6.1.1. Основные стратиграфические подразделения

- •6.1.2. Специальные стратиграфические подразделения

- •6.2. Общие стратиграфические подразделения

- •Глава 7. Стратиграфические схемы. Порядок выделения стратиграфических единиц и их номенклатура

- •7.1. Типы стратиграфических схем

- •7.1.1. Местные схемы

- •7.1.2. Региональные схемы

- •7.2. Порядок установления новых стратиграфических подразделений

- •7.3. Стратотип

- •7.4. Лимитотип

- •7.5. Названия стратиграфических подразделений

- •7.6. Принцип приоритета и ревизия объема стратиграфических подразделений

- •Глава 8. Методы расчленения и корреляции отложений

- •8.1. Биостратиграфия (палеонтологический метод)

- •8.1.1. Принципиальные основы палеонтологического метода в стратиграфии

- •8.1.2. Распространение ископаемых организмов в разрезе

- •8.1.3. Биостратиграфические подразделения

- •8.1.4. Биостратиграфическая сущность общих и региональных стратонов

- •8.1.6, Расчленение отложений биостратиграфическим методом

- •8.1.7. Корреляция и определение относительного возраста отложений биостратиграфическим методом

- •8.1.8. Экостратиграфический метод (экостратиграфия)

- •8.1.9. Периодичность и этапность в развитии организмов и значение этих явлений для стратиграфии

- •8.1.10. Биостратиграфическое значение различных групп фауны и флоры

- •8.1.11. Случаи, осложняющие применение палеонтологического метода в стратиграфии

- •8.2. Литостратиграфия (литологический метод)

- •8.2.6. Корреляция по терригенным компонентам

- •8.3. Геологические методы оценки относительного возраста

- •8.3.1. Определение относительного возраста магматических пород

- •8.4. Геохимический метод

- •8.5. Климатостратиграфия

- •8.6. Тектоностратиграфия (диастрофические методы)

- •8.7. Событийная стратиграфия

- •8.8. Магнитостратиграфия (палеомагнитный метод)

- •8.8.3. Магнитостратиграфическая шкала

- •Современный

- •8.11.3. Механизм формирования секвенций

- •8.11.4.Хроностратиграфические подразделения177

- •Глава 9. Геохронометрия

- •9.1. Калий-аргоновый182 (калий-кальциевый) метод

- •9.2. Рубидий-стронциевый метод185

- •9.3. Уран-торий-свинцовый метод187

- •9.4. Вычисление возраста по изотопному составу обычного свинца

- •9.5. Радиоуглеродный метод190

- •9.6. Самарий-неодимовый метод

- •9.7. Рений-осмиевый метод

- •9.8. Геохронологическая (геохронометрическая) шкала

- •Глава 10. Структура и практическое значение стратиграфии

- •10.1. Две главные концепции современной стратиграфии

- •10.2. Практическое значение стратиграфии

- •10.3. Стратиграфическая основа

Глава 5. Общая стратиграфическая шкала

Разработка относительной геохронологии является в основном пройденным этапом на пути развития стратиграфических представлении. Лежащая в основе относительного летоисчисления общая стратиграфическая шкала оформилась в своих основных чертах больше ста лет назад.

Общая стратиграфическая шкала, известная под названиями «единая» «международная», «глобальная», «стандартная», «эталонная», «хроностратиграфическая», в своей принципиальной основе была принята на II сессии Международного геологического конгресса, состоявшейся в Болонье (Италия) в 1881г. С тех пор она не претерпела сколько-нибудь существенных изменений ни по своей форме, ни по своему содержанию. Все изменения и дополнения, которые были внесены в нее за истекший период, имеют частный характер и не нарушают общего принципа ее построения. И только на XXXI сессии МГК (Рио-де-Жанейро, 2000 г) в основу ее построения положен последовательный ряд договоренных фиксированных точек (ТГСГ или GSSP). Подробнее об этом в главе 7.

Стратиграфическая шкала отражает последовательность отложений расчленение их на отдельные стратиграфические единицы, выражает их временной объем и соподчиненность. Геохронологическая шкала показывает длительность и последовательность основных этапов развития земной коры и Земли. Обе эти шкалы свидетельствуют об общем ходе и результатах единого закономерного процесса формирования земной коры. Каждому стратиграфическому (хроностратиграфическому) подразделению соответствует геохронологическое, и, в свою очередь, любое геохронологическое подразделение должно быть хроностратиграфическим.

Шкала стратиграфическая — показывает последовательность и соподчиненность стратиграфических подразделений осадочных, вулканогенных и метаморфических образований, слагающих земную кору и отражающих пройденные Землей или участками земной коры этапы исторического развития. Существует общая шкала (объединяющая планетарные подразделения), а также региональные и местные схемы.

Общая стратиграфическая шкала — шкала, объединяющая все стратиграфические единицы, которые постоянно (т. е. в течение всех периодов) являются общими для всего земного шара или, по крайней мере, для большинства современных континентов.

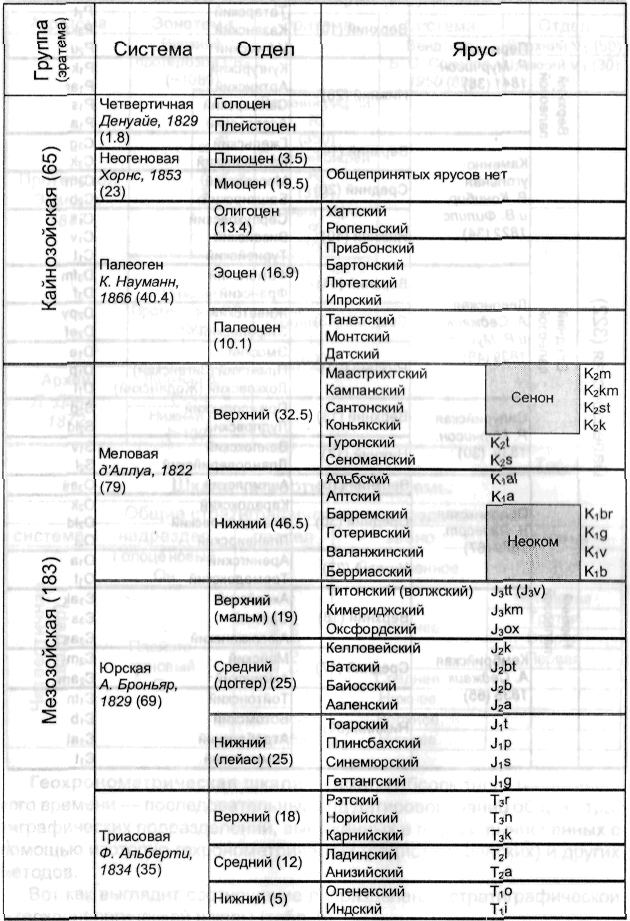

В общем виде она выглядит следующим образом (табл. 3—5.).

Геохронологическая шкала — шкала относительного геологического времени, показывающая последовательность и соподчиненность основных этапов геологической истории Земли и развития жизни на ней.

Общая стратиграфическая шкала

Геохронометрическая шкала — шкала абсолютного геологического времени — последовательный ряд датировок границ общих стратиграфических подразделений, выраженных в годах и вычисленных с помощью изотопно-гехронометрических (радиометрических) и других методов.

Вот как выглядит соотношение подразделений стратиграфической и геохронологической шкалы (табл. 6).

Таблица 6. Соотношение подразделений стратиграфической и геохронологической шкал

Как видно из таблицы 6, стратиграфическая и геохронологическая шкала практически адекватны. Обычно их так и делают совмещенными, где обычный текст относится к стратиграфической шкале, а текст, даваемый в скобках, — к геохронологической. Рассмотрим теперь некоторые характерные особенности геохронологической шкалы. Прежде всего необходимо отметить неравномерность ее делений. Сопоставление данных хронологии и хронометрии показывает существенно различную продолжительность периодов и эр. Так, например, силур оказывается почти вдвое короче девона, а продолжительность три аса в полтора раза меньше продолжительности юры; наконец весь мезозой более чем в два раза уступает по продолжительности палеозою. Наряду с неравномерностью маркировки геохронологической шкалы фиксируется и неравномерное во времени проявление крупных геологических событий, например эпох складчатости или смены геологических циклов. Однако если для эпох диастрофизма27 характерно постепенное их сближение во времени (С. Н. Бубнов), а продолжительность геологических циклов постепенно сокращается (В. Д. Наливкин), то закономерных подразделений мы не замечаем, что, кстати, может рассматриваться в качестве показателя определенной независимости геохронологической шкалы.

Другую особенность геохронологической шкалы составляет ее физическая дискретность. В настоящее время идея Дж. Барелла о том, «что, начиная с кембрия, осадочный покров формировался главным образом за счет перемыва осадочных же толщ», получает все больше подтверждений. Более того начало этого качественно нового этапа формирования осадочных пород, видимо, следует датировать не кембрием, а рифеем. Следовательно, значительную часть истории Земли ее осадочная оболочка представляет собой особую замкнутую систему, внутри которой происходит непрерывное перераспределение материала. Вследствие этого можно полагать, что в принципе невозможно существование разрезов, в которых бы был зафиксирован без перерывов процесс осадконакопления в течение более или менее продолжительного времени. Таким образом, каждое подразделение геохронологической шкалы документировано в разрезах лишь частью, притом, возможно, незначительной, осадков, которые первоначально накопились в течение соответствующего временного интервала.

24 Многие студенты и начинающие геологи иногда путаются, не к месту употребляют эти понятия, особенно в пылу дискуссий. Возможно, это происходит из-за волнения или обычной невнимательности. Правильное употребление этих терминов — показатель геологической грамотности.

Для простоты запоминания. Например, говоря об отложениях, т. е. о предмете {«Что и Где?»): Верхнеюрские горючие сланцы титонского яруса верхнети-тонского подъяруса зоны Dorsopianites panderi; но, говоря о событии («Что и Когда?»): Позднеюрская транссгрессия началась в титонском веке, в позднети-тонское время, в фазу Virgatites virgatus.

25 В исторической геологии единица относительной геохронологической (геоисторической) шкалы, отвечающая крупному этапу развития Земли и жизни на ней; является частью эры и соответствует времени образования отл. системы.

26 В исторической геологии наибольшая единица относительной геохронологической (геоисторической) шкалы, отвечает наиболее крупному этапу в геол. истории Земли и в развитии жизни на ней, соответствующему времени образования г. п., составляющих группу (синоним — эратема).