- •Зачем следует изучать стратиграфию?

- •Предмет стратиграфии

- •1. Принцип неполноты стратиграфической и палеонтологической летописи (принцип ч. Дарвина)

- •2. Принцип необратимости геологической и биологической эволюции (закон Дарвина)

- •3. Принцип объективной реальности и неповторимости стратиграфических подразделений (принцип Халфина—Степанова)

- •4. Принцип последовательности образования геологических тел (принцип н. Стенона)

- •6. Принцип фациальной дифференциации одновозрастных отложений (принцип а. Грессли—е. Реневье)

- •7. Принцип биостратиграфического расчленения и корреляции (принцип в. Смита)

- •8. Принцип Гексли (принцип сопоставления одинаковых последовательностей)

- •9. Принцип палеонтологической сукцессии (принцип ж. Суллпи—в. Смита)

- •10. Принцип выбора хронологически взаимозаменяемых признаков (принцип с.В. Мейена)

- •4. Время в стратиграфии

- •Глава 5. Общая стратиграфическая шкала

- •5.1. Основные стратиграфические подразделения

- •5.2. Создание и оформление международной стратиграфической шкалы (II—VIII сессии мгк).

- •5.3. Дальнейшее развитие взглядов на международную стратиграфическую шкалу

- •Глава 6. Классификация и номенклатура стратиграфических подразделений. Стратиграфический кодекс

- •6.1. Стратиграфическая классификация

- •6.1.1. Основные стратиграфические подразделения

- •6.1.2. Специальные стратиграфические подразделения

- •6.2. Общие стратиграфические подразделения

- •Глава 7. Стратиграфические схемы. Порядок выделения стратиграфических единиц и их номенклатура

- •7.1. Типы стратиграфических схем

- •7.1.1. Местные схемы

- •7.1.2. Региональные схемы

- •7.2. Порядок установления новых стратиграфических подразделений

- •7.3. Стратотип

- •7.4. Лимитотип

- •7.5. Названия стратиграфических подразделений

- •7.6. Принцип приоритета и ревизия объема стратиграфических подразделений

- •Глава 8. Методы расчленения и корреляции отложений

- •8.1. Биостратиграфия (палеонтологический метод)

- •8.1.1. Принципиальные основы палеонтологического метода в стратиграфии

- •8.1.2. Распространение ископаемых организмов в разрезе

- •8.1.3. Биостратиграфические подразделения

- •8.1.4. Биостратиграфическая сущность общих и региональных стратонов

- •8.1.6, Расчленение отложений биостратиграфическим методом

- •8.1.7. Корреляция и определение относительного возраста отложений биостратиграфическим методом

- •8.1.8. Экостратиграфический метод (экостратиграфия)

- •8.1.9. Периодичность и этапность в развитии организмов и значение этих явлений для стратиграфии

- •8.1.10. Биостратиграфическое значение различных групп фауны и флоры

- •8.1.11. Случаи, осложняющие применение палеонтологического метода в стратиграфии

- •8.2. Литостратиграфия (литологический метод)

- •8.2.6. Корреляция по терригенным компонентам

- •8.3. Геологические методы оценки относительного возраста

- •8.3.1. Определение относительного возраста магматических пород

- •8.4. Геохимический метод

- •8.5. Климатостратиграфия

- •8.6. Тектоностратиграфия (диастрофические методы)

- •8.7. Событийная стратиграфия

- •8.8. Магнитостратиграфия (палеомагнитный метод)

- •8.8.3. Магнитостратиграфическая шкала

- •Современный

- •8.11.3. Механизм формирования секвенций

- •8.11.4.Хроностратиграфические подразделения177

- •Глава 9. Геохронометрия

- •9.1. Калий-аргоновый182 (калий-кальциевый) метод

- •9.2. Рубидий-стронциевый метод185

- •9.3. Уран-торий-свинцовый метод187

- •9.4. Вычисление возраста по изотопному составу обычного свинца

- •9.5. Радиоуглеродный метод190

- •9.6. Самарий-неодимовый метод

- •9.7. Рений-осмиевый метод

- •9.8. Геохронологическая (геохронометрическая) шкала

- •Глава 10. Структура и практическое значение стратиграфии

- •10.1. Две главные концепции современной стратиграфии

- •10.2. Практическое значение стратиграфии

- •10.3. Стратиграфическая основа

9.5. Радиоуглеродный метод190

Радиоуглеродный метод основан на реакции 14N с нейтроном в верхних слоях атмосферы под воздействием космического излучения и превращением его в 14С с периодом полураспада 5750 лет.

Используется для датирования пород позднего плейстоцена —- голоцена. Массовое радиоуглеродное датирование применимо для образцов возрастом от 1 до 50—60 000 лет. Образцы моложе 1 000 лет не анализируются из-за большой погрешности в определении. Максимальный возраст — 70 000 лет — требует высокой технической сложности анализа и специального (крайне дорогого) обогащения пробы радиоуглеродом.

Объекты для радиоуглеродного датирования многочисленны. Это разнообразные углеродсодержащие материалы: древесный уголь, древесина, торф, гумус, кости, раковины моллюсков, сталактиты и т. п.

Радиоуглеродные даты могут быть омоложены или удревнены вследствие различных наложенных процессов (например, гниение). Поэтому следует особенно тщательно отбирать (и упаковывать191) материал для анализа.

190 Погрешность анализа ±5 %.

191 Запрещается использовать для упаковки вату, опилки, стружку.

9.6. Самарий-неодимовый метод

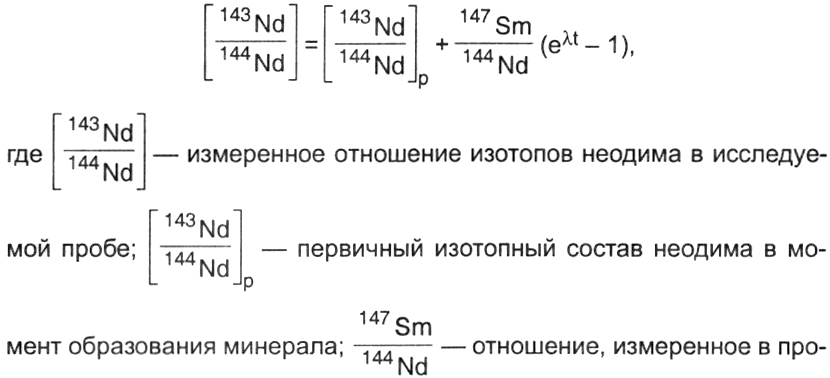

Метод разработан сравнительно недавно Д. де Паоло и Г. Вассер-буром в США. Он основан на -распаде 147Sm и превращении его в 143Nd. Радиоактивного изотопа 147Sm в природном самарии 14.97%, 143Nd в естественном неодиме 12.7 %. Оба элемента относятся к группе редкоземельных (лантанидов) и имеют почти одинаковые свойства и встречаются совместно в одних и тех же минералах. Возраст минеральных образований, содержащих самарий, вычисляется по уравнению:

пробе; t — возраст минерала или породы. В дальнейшем полученные данные обрабатываются методом построения изохрон. Изохрона строится по полученным точкам, и ее наклон к оси абсцисс соответствует определенному возрасту, а точка пересечения с осью ординат (на которой отложены отношения 143Nd/144Nd) соответствует первичному отношению изотопов 143Nd/144Nd.

Постоянная распада X самария-147 равна 6.537-10–10 лет1, что соответствует периоду полураспада Т= 1.06-1011 лет. Такая медленная скорость распада приводит к очень малому накоплению радиогенного изотопа 143Nd, что требует исключительно чувствительных и точных аналитических определений.

Самарий-неодимовый метод имеет преимущество перед другими методами. Оно состоит в том, что родоначальный и радиогенный изотопы по своим геохимическим свойствам чрезвычайно близки, и их миграция практически происходит в одинаковой степени, не нарушая радиоактивного равновесия в самой минеральной системе.

9.7. Рений-осмиевый метод

Метод основан на радиоактивном распаде рения 187Re и превращении его в изотоп осмия 187Os. Рений относится кдовольно редким и рассеянным элементам земной коры. Значительные era концентрации довольно редки — максимальная (2—3 %) обнаружена в минералах молибденита. Молибдениты встречаются в кварцевых рудных жилах и от-

дельных пегматитах, в которых первичный осмий практически отсутствует. Таким образом, в молибденитах накапливается только радиогенный осмий. Возраст молибденитов вычисляется по отношению 1S7Os/187Re с использованием формулы

Рений-осмиевый метод применяется довольно редко. Это связано с тем? что скорость распада рения низкая и константа (X) определена с небольшой точностью.