- •Тема 1. Введение. Предмет и задачи микробиологии. Классификация микроорганизмов

- •Основы бактериологии

- •Тема 2. Основы морфологии бактерий.

- •Размер бактерий

- •Основы бактериологии

- •Тема 3. Физиология и биохимия бактерий. Строение и классификация грибов.

- •Тема 4. Знакомство с микробиологической лабораторией. Микроскопические методы исследования морфологии бактерий и грибов.

- •Ема 5. Бактериологические методы исследования.

- •Тема 9. Паразитологические методы исследования. Лабораторная диагностика инвазий.

- •Тема 10

- •Тема 11. Вирусологические методы исследования.

- •Тема 12. Генетика микроорганизмов и генная инженерия в медицинской микробиологии

- •Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы

- •Тема 13. Основы экологической микробиологии. Микрофлора тела здорового человека.

- •Значение микрофлоры тела для человека

- •Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы

- •Тема 14. Действие физических, химических и биологических факторов внешней среды на микроорганизмы.

- •Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы

- •Тема 15. Микробиологические основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных болезней.

- •Асептика

- •Тема 16. Методы стерилизации и дезинфекции. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.

- •Методы стерилизации и дезинфекции в микробиологической лаборатории.

- •Лабораторная диагностика дисбактериоза

- •Тема 17. Учение об инфекции. Патогенность микроорганизмов.

- •Факторы вирулентности вирусов

- •Тема 17. Учение об инфекции. Патогенность микроорганизмов.

- •Основы эпидемиологии

- •Тема 18. Основы эпидемиологии. Основы клинической микробиологии.

- •Тема 19. Микробиологические основы борьбы с внутрибольничными инфекциями.

- •Основы иммунологии

- •Тема 20. Понятие об иммунологии. Неспецифические факторы защиты организма человека.

- •Структура иммунной системы

- •Тема 20. Понятие об иммунологии. Неспецифические факторы защиты организма человека.

- •Структура иммунной системы

- •Тема 21. Антигены.

- •Тема 22. Иммунная система организма человека. Антитела.

- •Тема 23. Формы иммунитета. Виды иммунитета.

- •Регуляция иммунного ответа

- •Основы клинической иммунологии

- •Тема 24. Клиническая иммунология: аллергия, иммунодефицитные состояния.

- •Реакции гиперчувствительности (аллергические)

- •Аутоиммунная патология

- •Иммунодефицитные состояния

- •Оценка иммунного статуса человека

- •Основы иммунодиагностики

- •Тема 25. Применение реакции антиген-антитело в медицинской практике (иммунодиагностика).

- •Иммуномикробиологические исследования

- •Тема 26. Иммуномикробиологические исследования. Реакции агглютинации и преципитации.

- •Иммуномикробиологические исследования Серологические реакции в микробиологических и иммунологических лабораториях используют в двух целях:

- •Иммунологические реакции выявления специфических антигенов

- •Условные обозначения: - торможение гемагглютинации (пуговка) ; - гемагглютинация (зонтик).

- •Определение групп крови аво

- •9. Реакция гемагглютинации (рга)

- •Тема 27. Реакции связывания комплемента. Риф и ифа.

- •Реакция связывания комплемента

- •Метод флюоресцирующих антител (мфа) или реакции иммунофлюоресценции (риф)

- •Иммуноферментный анализ (ифа)

- •Основы иммунопрофилактики

- •Тема 28. Основы иммунотерапии и иммунопрофилактики.

- •Иммунотропные лекарственные средства

- •Специфическая иммунопрофилактика и иммунотерапия вакцины

- •Иммунные сыворотки и иммуноглобулины

- •Основы иммунопрофилактики

- •Тема 29. Изучение препаратов, применяемых для иммунопрофилактики и иммунотерапии.

- •Вакцинопрофилактика

- •Серопрофилактика и серотерапия

- •Определение пригодности иммунобиологических препаратов

- •Тема 30. Основы иммунологии.

Тема 9. Паразитологические методы исследования. Лабораторная диагностика инвазий.

Содержание:

Лабораторные методы диагностики паразитарных болезней.

Принципы лабораторной диагностики протозоозов .

Принципы лабораторной диагностики гельминтозов.

Методы сбора, учета и изучения членистоногих.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Паразитологическая диагностика основывается на прямом обнаружении и идентификации возбудителей. Иногда прибегают к иммунологическим исследованиям, культивированию паразитов или заражению ими лабораторных животных (метод биопроб). Использование любых методов паразитологической диагностики должно преследовать также цель выявления смешанных (двойных и более) инфекций/инвазий, что обозначается как полипаразитизм. В материале, направляемом на исследование в лабораторию, паразит бывает представлен в тех стадиях, с помощью которых он передается (непосредственно или через переносчика) от инфицированного индивида окружающим людям (цисты простейших, яйца или личинки гельминтов, трофозоиты, гаметоциты), они являются одновременно и диагностическими.

ПРИНЦИПЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОТОЗООЗОВ

Для обнаружения «кровепаразитов» исследуют цельную кровь, взятую из пальца и приготавливая из нее «тонкий мазок» или «толстую каплю». Препараты из крови для микроскопии готовят обычно на предметных стеклах, от их качества и чистоты в огромной степени зависит эффективность обнаружения и идентификации кровепаразитов.

Рис. 1. Малярийные плазмодии в эритроцитах (препарат-мазок крови больного малярией), стрелкой указан кольцевидный трофозоит в эритроците.

Выделения мочеполовых путей исследуют для обнаружения мочеполовых трихомонад. 1-2 капли выделений сразу же помещают в каплю изотонического раствора хлорида натрия на предметном стекле, накрывают покровным стеклом и исследуют при среднем увеличении микроскопа (Х40, Х10) с сухой системой.

Рис. 2. Трихомонады.

Испражнения (кал) исследуют с целью обнаружения простейших кишечника. Движение простейших - один из самых характерных признаков, который позволяет поставить правильный диагноз. Поэтому основным правилом, которое следует строго выполнять, является исследование только свежего материала, не позже, чем через 20-30 мин после его выделения. При невозможности немедленного исследования испражнения помещают в консервант. Обязательным является исследование нативного мазка и мазка, окрашенного раствором Люголя. Цисты раствором Люголя окрашиваются в золотисто-коричневый цвет.

Рис. 3. Цисты лямблии (препарат-мазок).

ПРИНЦИПЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГОНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ

Окончательный диагноз гельминтозов может быть установлен только на основании положительных данных лабораторных исследований. Основным методом лабораторной диагностики этих инвазий является обнаружение яиц или личинок гельминтов. Материалом для исследования служат испражнения, содержимое двенадцатиперстной кишки, кровь, мокрота, биоптаты тканей и другие материалы. Сбор материала для исследования производят в чистую стеклянную или пластмассовую посуду, на которую наклеивают этикетку с указанием необходимых сведений. Испражнения для анализов должны доставляться в лабораторию не позднее одних суток после их выделения, а при подозрении на стронгилоидоз - немедленно. При невозможности доставить фекалии в указанные сроки их следует смешивать с 2-5 кратным количеством консервирующих жидкостей и хранить до исследования в охлажденном виде.

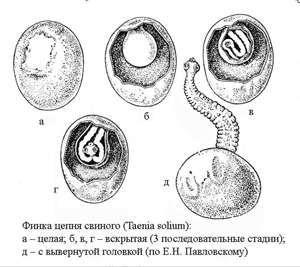

Рис. 4. Яйца гельминтов (слева); отличительные признаки цепней бычьего и свиного (справа).

Исследование объектов окружающей среды на зараженность гельминтами. Анализ воды, почвы, овощей, различных предметов проводят для определения их роли в передаче яиц гельминтов и заражении человека, степени загрязненности окружающей среды и выбора необходимых профилактических мероприятий. В окружающей среде яйца гельминтов постепенно погибают, и опасность для человека представляют только жизнеспособные инвазионные яйца и личинки. Поэтому необходимо в каждом случае обнаружения яиц определить степень и процент их жизнеспособности. Это даст возможность правильно оценить роль того или иного фактора передачи, выяснить условия и сроки сохранения яиц в окружающей среде, обосновать определенные мероприятия по обезвреживанию (д е и н в а з и и) факторов окружающей среды. Определение жизнеспособности личинок гельминтов, обнаруженных в мясе или рыбе, необходимо в случаях, когда приходится решать вопрос о степени их опасности для заражения человека или эффективности обезвреживания загрязненного продукта. При обнаружении в мясе финн (цистицерков) бычьего или свиного цепней их осторожно извлекают, помещают в подогретую до 40°С смесь из равных частей изотонического раствора хлорида натрия и желчи скота. Затем переносят в термостат при температуре 37° С. В течение 10 мин - 1 ч головки начинают выворачиваться, причем длительно сохраняется их легкая подвижность. Погибшие финны при наблюдении в течение 2 ч не выворачиваются.

Рис. 5. Личинка цепня свиного.

Подобными специальными методами определяют жизнеспособность личинок трихинелл, яиц цестод, личинок описторха, личинок дифиллоботриид и др.

МЕТОДЫ СБОРА, УЧЕТА И ИЗУЧЕНИЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ

Сбор членистоногих, опасных для здоровья человека, проводят на определенной территории с целью изучения видового состава, сезонной численности, мест выплода и т.д. Полученные данные являются основой оценки эпидемиологической роли переносчиков, прогнозирования ситуации и организации борьбы с ними.

Методы учета и сбора. В зависимости от мест обитания и вида сбор и учет численности клещей проводятся разными методами.

Иксодовых клещей в природных условиях собирают с помощью несложных приспособлений. Флажок - кусок фланели или другой светлой ткани размером 80Х40 см, прикрепленный к палке. Флажок протягивают по растительности, осматривая его через каждые 20-25 шагов. Все виды учета проводят по маршруту на расстоянии в 1 км или в расчете на 1 ч сбора.

Важным методом сбора и учета клещей является осмотр животных, особенно сельскохозяйственных.

Для обнаружения чесоточного клеща берут и исследуют соскоб кожи на предметном стекле в капле глицерина.

Рис. 6. Клещ чесоточный (1 - самка; 2 - яйцо; 3 - личинка) (слева); клещи под кожей (справа).

Для сбора личинок и куколок комаров обследуют различные водоемы, начиная эту работу с ранней весны. Подсчитывают число отловленных личинок и куколок, определяют показатель их численности.

Для установления сезонной динамики и численности комаров проводят их учет и отлов в определенных постоянных точках 1 раз в 5-10 дней.

Рис. 7. Самка малярийного комара.

В лаборатории из клещей и насекомых готовят препараты, необходимые для детального микроскопического исследования или определения вида.