- •Лекции "Технология оптоэлектронных устройств

- •Раздел 1. Излучатели

- •Полупроводниковые излучатели

- •1.2. Газоразрядные индикаторы

- •1.3. Жидкокристаллические индикаторы

- •1.4.Электролюминесцентные индикаторы

- •Раздел 2. Когерентная электроника. Лазеры.

- •2.1. Когерентное излучение.

- •2.2. Конструкция, параметры и режимы работы лазеров

- •2.3. Полупроводниковые лазеры

- •2.4. Разновидности лазеров

- •2.5. Сравнительная характеристика лазеров.

- •2.6. Лазерные модуляционные устройства

- •Раздел 3. Детекторы

- •3.1. Введение, общие вопросы

- •3.2. Основные критерии качества детекторов и их классификация

- •Классификация детекторов

- •Тепловые детекторы

- •Раздел 4. Полупроводниковые фотоприемники

- •Введение

- •Параметры и характеристики фотоприемников

- •Приложения Методические пособия для расчетных и лабораторных работ

- •Задание

- •Порядок выполнения работы

- •Определение основных характеристик полупроводниковых лазеров

- •Задание

- •Порядок выполнения работы

- •Определение основных характеристик фоторезисторов

- •Задание

- •Рассчитать:

- •Определение потерь пропускания в световоде волс

- •Исходные данные для расчета

1.4.Электролюминесцентные индикаторы

Электролюминесценция — это явление светового излучения, возникающее при приложении электрического поля к полупроводнику, в частности к люминофору. В 1936 г. француз Дестрио открыл явление внутренней или собственной электролюминесценции. Это явление, например, возникает в порошкообразном люминофоре типа ZnS, диспергированном в диэлектрике между обкладками конденсатора, на который подается переменное напряжение. Инжекция носителей из электродов в люминофор при этом отсутствует. Такой тип люминесценции называют дисперсной или предпробойной. В отличие от этого электролюминесценция, возникающая при напылении слоя изоляции электронным пучком или высокочастотным распылением, называется тонкопленочной электролюминесценцией.

Возникновение дисперсной и тонкопленочной электролюминесценции может быть вызвано также действием постоянного тока. Возникновение этих типов электролюминесценции объясняется тем, что часть элемента (конструкции), соприкасающаяся с люминофором, имеет диодную характеристику и благодаря ин-жекции носителей возникает свечение. Так как тонкопленочная электролюминесценция возникает при приложении постоянного напряжения порядка 10 В, то пусковая схема может быть простой, что является ее несомненным достоинством.

Достоинством дисперсной электролюминесценции является простота изготовления индикаторной панели, однако длительность этой электролюминесценции мала, а надежность невысокая, что является ее недостатком.

Тонкопленочная электролюминесценция переменного тока возникает при высоком пусковом напряжении порядка 100— 200 В, поэтому пусковая схема оказывается сложной, что является недостатком. Однако длительность этой электролюминесценции велика, а надежность высокая, поэтому она находит практическое применение в индикаторных панелях.

Тонкопленочная электролюминесценция переменного тока

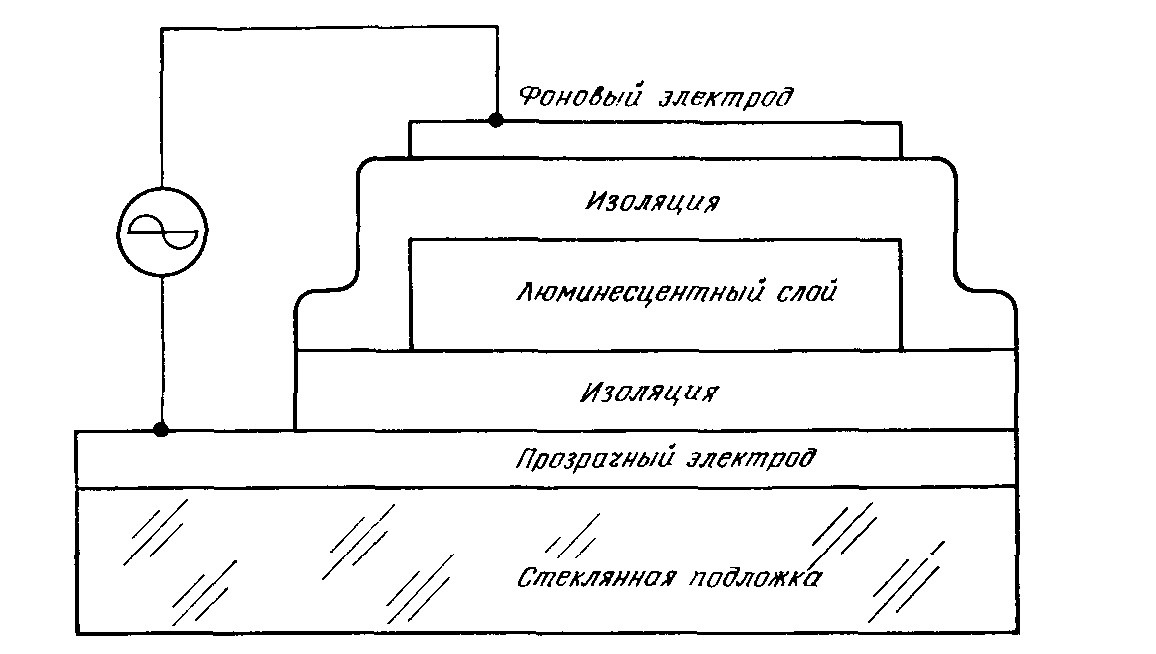

На рис.24 показано поперечное сечение тонкопленочного электролюминесцентного прибора с двухслойной изоляцией, возбуждаемого переменным током. Он представляет собой конструкцию, в которой слой сульфида цинка (ZnS) с добавкой марганца (Мп) заключен между двумя слоями изоляции. Эта конструкция, за исключением того, что толщина излучающего слоя составляет 0,5—1 мкм, полностью аналогична конструкции прибора с дисперсной электролюминесценцией переменного тока. Если к электродам приложить напряжение переменного тока и создать в излучающем слое напряженность электрического поля порядка 106 В/см, то в приборе возникает свечение (электролюминесценция). Цвет свечения желтый с шириной спектра порядка 50 нм. Поскольку ширина спектра здесь больше, чем ширина спектра газоразрядного индикатора, то индикация оказывается более ясной.

Рис. 24. Тонкопленочная электролюминесцентная ячейка переменного тока.

Электролюминесцентный слой подвержен влиянию сырости, что является его недостатком. Для исключения проникновения сырости люминесцентный слой с обеих сторон покрывают слоем изоляции. Благодаря предупреждению деградации электролюминесцентного слоя после непрерывной работы прибора в течение 15000 ч с яркостью более 5000 кд/м2 наблюдается лишь незначительное снижение яркости. Пусковое напряжение составляет 200 В, т. е. как и для газоразрядного индикатора, требуется высоковольтное возбуждение.

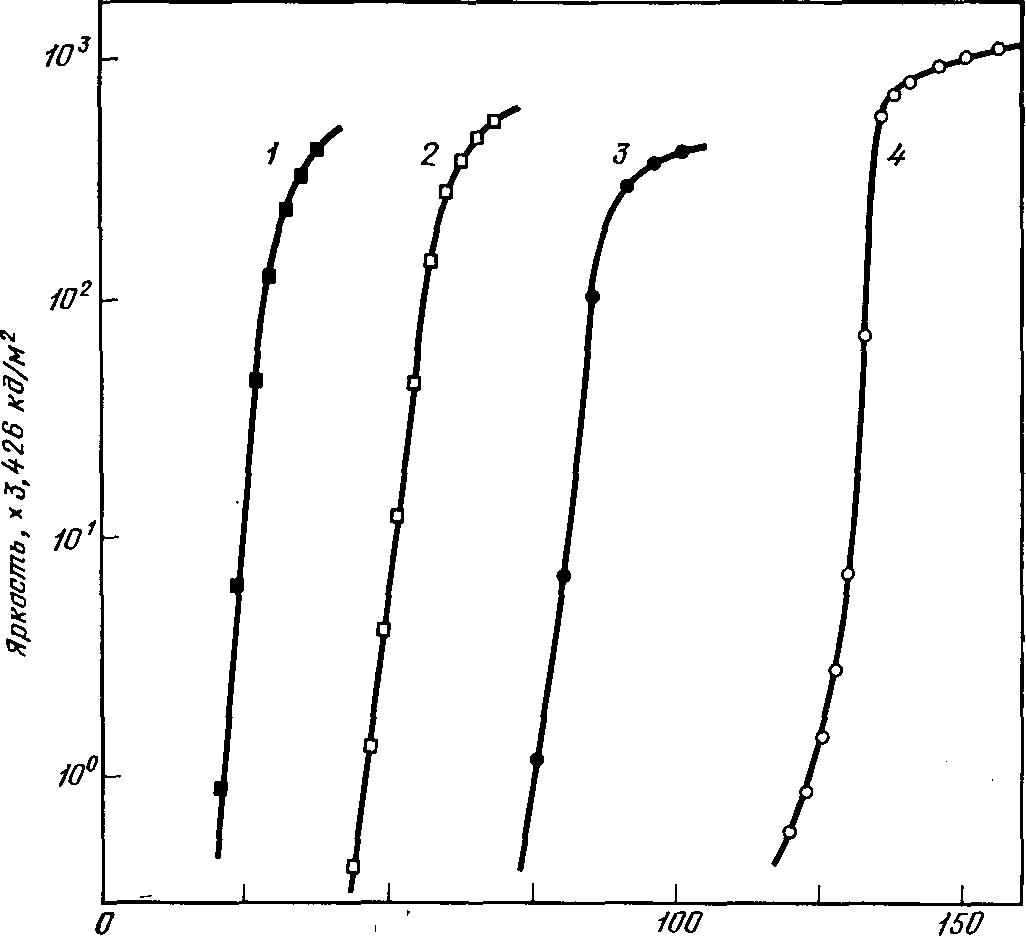

Используются различные приемы для снижения пускового напряжения и упрощения пусковой схемы. Так как при использовании слоя изоляции с большой диэлектрической проницаемостью реальная напряженность электрического поля в электролюминесцентном слое увеличивается, то оказывается возможным снизить пусковое напряжение. Можно снизить пусковое напряжение, применяя однослойную изоляцию и увеличивая напряженность электрического поля в электролюминесцентном слое. Обычно при однослойной изоляции за один период возбуждающего переменного тока электролюминесценция возникает один раз. Уменьшение толщины слоя изоляции и электролюминесцентного слоя приводит к возникновению двукратного свечения в течение одного периода. Таким образом, уменьшение толщины слоев приводит к повышению напряженности электрического поля и появлению двукратного свечения за один период, т. е. к повышению яркости свечения. На рис.25 приведены характеристики прибора с тонкопленочной электролюминесценцией со структурой электрод— слой изоляции — электролюминесцентный слой

Действующее значение напряжения, в

Рис.25. Характеристики тонкопленочной электролюминесцентной ячейки со структурой электрод—диэлектрик—электролюминофор при различной толщине слоев структуры. Для сравнения приведена характеристика ячейки с двухслойным диэлектриком (кривая 4). 1—ZnS: Mn—0,25 мкм; Sm2O3— 0,1 мкм; 2— ZnS: Мп—0,5 мкм, Sm2O3 —O,2 мкм; 3—ZnS: Mn—0,6 мкм. Sm2O3—0,4 мкм; 4— Sm2O3—0,4 мкм, ZnS: Мп—0,6 мкм, Sm2O3 — 0,4 мкм.

Введение в центры электролюминесценции редкоземельных фтористых соединений приводит к различным цветам свечения. Используя этот метод, можно осуществить цветное воспроизведение, однако яркость свечения цветов, за исключением желтого, пока еще низкая. Двухслойная структура изоляции препятствует ухудшению параметров прибора, связанных с отслаиванием пленок, смещением зависимостей между яркостью и напряжением и т. д. Поэтому индикаторная панель с такой структурой имеет высокую надежность. Тонкопленочный электролюминесцентный слой, представляющий собой люминофор из ZnS с 5%-и добавкой Mn, помещается между слоями изоляции из Si3N4 в виде «сандвич»-структуры. На стеклянную подложку методом электронно-лучевого напыления наносится слой In2O3, из которого фототравлением изготовляется электрод шины данных. Поверх слоя In2O3, напыляется двойной слой изоляции и электролюминесцентный слой. Далее напыляется слой А1, из которого фототравлением получается электрод развертки. Над ним сверху устанавливается герметизирующее стекло. Для защиты от сырости заливается кремнийорганическое масло.

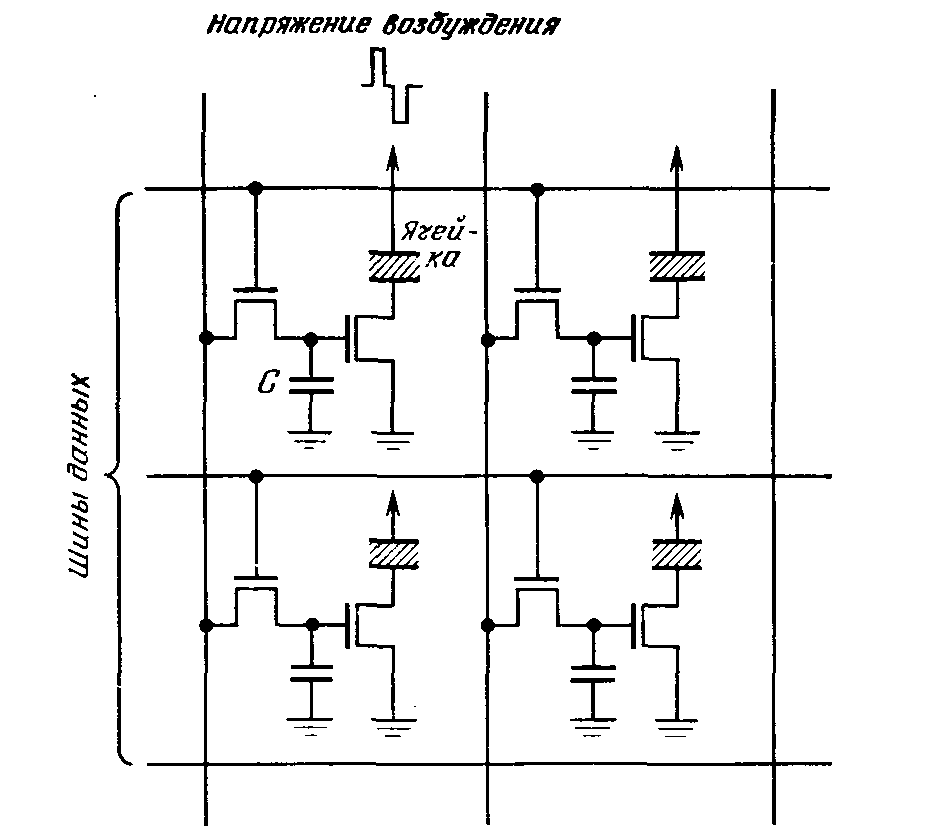

Возбуждение активного матричного индикатора

На рис.26 показана схема возбуждения переменным током тонкопленочного электролюминесцентного активного матричного индикатора. Один электрод электролюминесцентной ячейки присоединяется к источнику питания для возбуждения переменным током, другой — к переключающему транзистору. Прикладывая к ячейке напряжение от источника питания, осуществляют индикацию информации в соответствии с открытым или закрытым положением переключающего транзистора. Частоту возбуждения электролюминесценции можно установить независимо от того, находится ли переключающий транзистор в открытом или закрытом состоянии. Поэтому даже при увеличении числа индицируемых элементов изображения яркость изображения не падает и возможна индикация без мерцаний. Управление транзисторами осуществляется по активной цепи возбуждения матрицы, а с помощью накопительного конденсатора, реализуется фиксация переключения.

Рис. 26. Схема возбуждения электролюминесцентной активной матрицы.

После того как транзистор перешел из открытого состояния в закрытое, к стоку переключающего транзистора будет прикладываться максимальное напряжение в виде суммы напряжения возбуждения источника питания и межэлектродного напряжения, возникшего под действием зарядов, накопленных между электродами ячейки. Устанавливая между стоком и заземленной подложкой диод Зенера, ограничивают повышение напряжения стока и тем самым предотвращают пробой прибора.

ЛИТЕРАТУРА

Носов Ю.Р. Оптоэлектроника - М.: Советское радио, 1977, 232 с.

Шарупич Л.С., Тугов Н.М. Оптоэлектроника – М.: Энергоатомиздат, 1984. 256 с.

Основы оптоэлектроники, под ред. Голанта К.М.– М.:Мир,1988,285 с.

Ермаков О.Н., Сушков В.П. Полупроводниковые знакосинтезирующие индикаторы – М.: Радио и связь, 1990, 239 с.