Т еория баллистического движения

Внутренняя баллистика

Внутренняя баллистика — важный предмет для конструкторов и пользователей огнестрельного оружия.

Вну́тренняя балли́стика — наука о движении снаряда в канале ствола орудия под действием пороховых газов, а также закономерности других процессов, происходящих при выстреле в канале ствола или камере пороховой ракеты. Вместе с внешней баллистикой составляет науку о движении снарядов, пуль, мин, неуправляемых ракет, авиабомб — баллистику.

Внутренняя баллистика – это раздел баллистики, изучающий процессы приведения снаряда в поступательное движение. Такие процессы требуют: 1) энергии; 2) наличия рабочего вещества; 3) наличия устройства, управляющего подводом энергии и разгоняющего снаряд.Устройством для разгона снаряда может служить орудийная система или реактивный двигатель.

Научной основой внутренней баллистики являются высшая математика, газодинамика, термодинамика, термохимия (теория горения порохов)

Фазы процесса выстрела

Внутренняя баллистика изучает выстрел как сложный процесс превращения химической энергии пороха в тепловую, а затем в механическую работу снаряда и подвижных частей орудия. Для изучения процесса различают следующие периоды в явлении выстрела:

предварительный — от начала горения пороха до начала движения снаряда;

первый (основной) — от начала движения снаряда до конца горения пороха;

второй — от конца горения пороха до момента вылета снаряда из канала ствола;

период последействия пороховых газов на снаряд и ствол — от вылета снаряда из канала ствола до прекращения действия на него газов (промежуточная баллистика).

Ствольные системы ускорения.

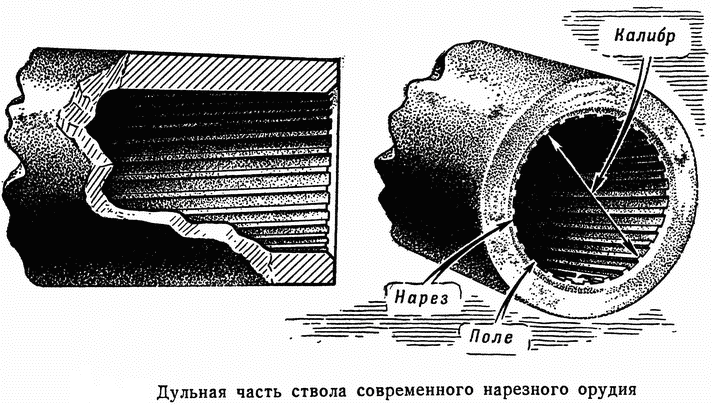

Общая классическая задача внутренней баллистики в применении к ствольным системам начального ускорения снаряда состоит в отыскании предельных соотношений между характеристиками заряжания и баллистическими элементами выстрела, которыми в совокупности полностью определяется процесс выстрела. Характеристики заряжания – это размеры пороховой каморы и канала ствола, конструкция и форма нарезов, а также массы порохового заряда, снаряда и орудия. Баллистические элементы – это давление газа, температура пороха и пороховых газов, скорость газов и снаряда, расстояние, преодолеваемое снарядом, и количество действующих в данный момент газов. Орудие, в сущности, представляет собой однотактный двигатель внутреннего сгорания, в котором снаряд движется как свободный поршень под давлением быстро расширяющегося газа.

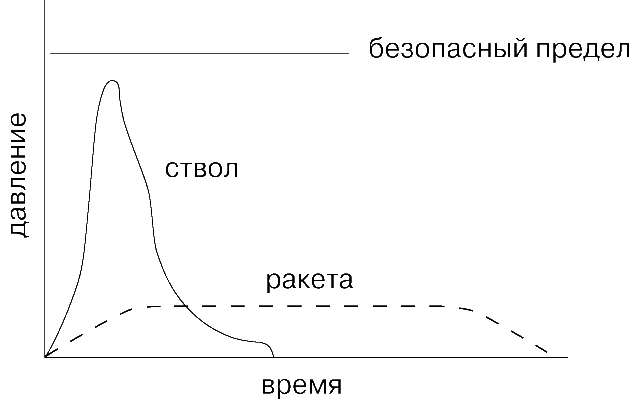

Давление, возникающее вследствие превращения твердого горючего вещества (пороха) в газ, очень быстро повышается до максимального значения, составляющего от 70 до 500 МПа. При продвижении снаряда по каналу ствола давление довольно быстро падает. Длительность действия высокого давления – порядка нескольких миллисекунд для винтовки и нескольких десятых долей секунды для оружия большого калибра

Рис. 1. ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ в артиллерийском стволе и ракетном двигателе. При выстреле из ствольного оружия давление сильно повышается на короткое время, а на ракету действует сила, создаваемая более низким давлением, но в течение довольно длительного времени.

Характеристики внутренней баллистики ствольной системы ускорения зависят от химического состава метательного взрывчатого вещества, скорости его горения, формы и размера порохового заряда и от плотности заряжания (массы порохового заряда на единицу объема каморы орудия). Кроме того, на характеристиках системы могут сказываться длина ствола орудия, объем пороховой каморы, масса и «поперечная плотность» снаряда (масса снаряда, деленная на квадрат его диаметра). С точки зрения внутренней баллистики, желательна малая плотность, так как при этом снаряд достигает большей скорости.

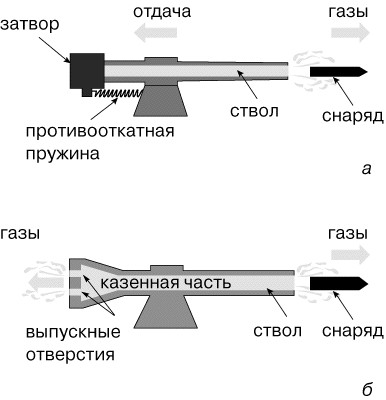

Для удержания орудия с откатом в равновесии во время выстрела требуется прилагать значительную внешнюю силу (рис. 2). Внешняя сила, как правило, обеспечивается противооткатным механизмом, состоящим из механических пружин, гидравлических устройств и газовых амортизаторов, рассчитанных так, чтобы гасился направленный назад импульс ствола и казенной части с затвором орудия. (Импульс, или количество движения, определяется как произведение массы на скорость; по третьему закону Ньютона импульс, сообщаемый орудию, равен импульсу, передаваемому снаряду.)

Рис. 2. ОБЫЧНЫЕ СТВОЛЬНЫЕ ОРУДИЯ. Пороховые газы действуют непосредственно на снаряд. Орудие с противооткатной системой снабжено механизмом, поглощающим отдачу, обусловленную односторонним выходом газов. У более простого безоткатного орудия нет затвора в казенной части ствола, так что газы свободно выходят наружу. а – орудие с откатом: при выстреле ствол с затвором движется влево, противооткатная пружина возвращает его в исходное положение; б – безоткатное орудие: ствол с казенной частью не движется при выстреле; газы, выходящие через дуло и казенник, уравновешивают друг друга.

Безоткатное оружие

В безоткатном орудии не требуется внешней силы для поддержания равновесия системы, так как здесь полное изменение импульса, сообщаемого всем элементам системы (газам, снаряду, стволу и казенной части) за заданное время, равно нулю. Чтобы оружие не давало отдачи, импульс движущихся вперед газов и снаряда должен быть равен и противоположно направлен импульсу газов, движущихся назад и выходящих наружу через казенную часть.

Газовая пушка.

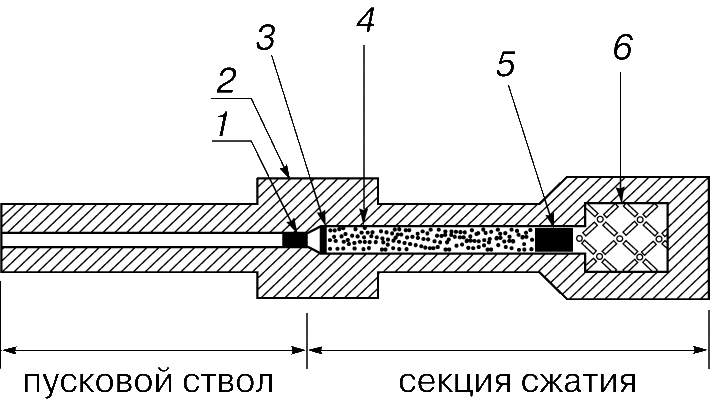

Газовая пушка состоит из трех основных частей, показанных на рис. 3: секции сжатия, ограничительной секции и пускового ствола. Обычный пороховой заряд поджигается в каморе, что заставляет поршень двигаться по стволу секции сжатия и сжимать газообразный гелий, заполняющий канал ствола. Когда давление гелия нарастает до определенного уровня, разрывается диафрагма. Резкий прорыв газа под высоким давлением выталкивает снаряд из пускового ствола, а ограничительная секция останавливает поршень. Скорости снаряда, выпущенного газовой пушкой, могут достигать 5 км/с, тогда как для обычного орудия это максимум 2000 м/с. Более высокая эффективность газовой пушки объясняется малой молекулярной массой рабочего вещества (гелия) и соответственно высокой скоростью звука в гелии, воздействующем на донную часть снаряда.

Рис. 3. ГАЗОВАЯ ПУШКА, получившая свое название от легкого газа (водорода или гелия), используемого в ней. Пороховые газы сжимают легкий газ, пока он не разорвет диафрагму и не выбросит снаряд. Газовая пушка может сообщать снаряду скорости, более чем вдвое превышающие 2000 м/с, – предел для обычных орудий. 1 – снаряд; 2 – ограничительная секция; 3 – диафрагма; 4 – легкий газ под начальным давлением 3–9 МПа; 5 – поршень; 6 – пороховая камора.

Реактивные системы

Реактивные системы. Ствольные системы разгона снаряда перестают удовлетворять все возрастающим требованиям военных в отношении дальнобойности, скорострельности, точности стрельбы и универсальности. Усилиями науки и техники ракетные и воздушно-реактивные двигатели достигли такого совершенства, что современные виды баллистического оружия строятся почти исключительно на реактивной тяге. Широко распространены ракетные двигатели на жидком (ЖРД) и на твердом (РДТТ) топливе. Реактивные пусковые установки выполняют в основном те же функции, что и артиллерийские орудия. Такая установка играет роль неподвижной опоры и обычно задает начальное направление полета реактивного снаряда. При пуске управляемой ракеты, имеющей, как правило, бортовую систему наведения, точная наводка, необходимая при стрельбе из орудия, не требуется. В случае же неуправляемых ракет направляющие пусковой установки должны вывести ракету на траекторию, ведущую к цели.

Внешняя Баллистика

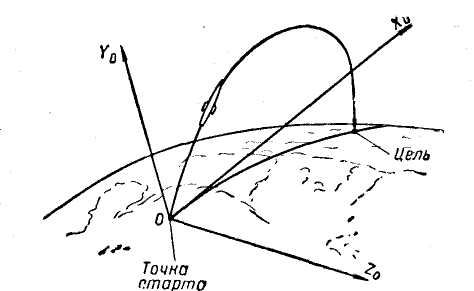

Внешняя баллистика занимается движением снарядов в пространстве между пусковой установкой и целью. Когда снаряд приведен в движение, его центр масс прочерчивает в пространстве кривую, называемую траекторией. Основная задача внешней баллистики состоит в том, чтобы описать эту траекторию, определив положение центра масс и пространственное положение снаряда в функции времени полета (времени после запуска). Для этого нужно решить систему уравнений, в которых учитывались бы силы и моменты сил, действующие на снаряд.

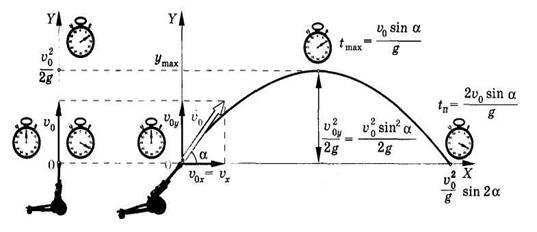

Вакуумные траектории.

Самый простой из частных случаев движения снаряда – движение снаряда в вакууме над плоской неподвижной земной поверхностью. В этом случае предполагается, что на снаряд не действуют никакие другие силы, кроме земного тяготения. Уравнения движения, соответствующие такому предположению, легко решаются и дают траекторию параболической формы.

Траектории материальной точки.

Другой частный случай – движение материальной точки; здесь снаряд рассматривается как материальная точка, и учитываются его лобовое сопротивление (сила сопротивления воздуха, действующая в обратном направлении по касательной к траектории и замедляющая движение снаряда), сила тяжести, скорость вращения Земли и кривизна земной поверхности. (Вращение Земли и кривизну земной поверхности можно не учитывать, если время полета по траектории не очень велико.) Следует сказать несколько слов о лобовом сопротивлении. Сила лобового сопротивления D, оказываемого движению снаряда, дается выражением

D = rSv2CD(M),

где r – плотность воздуха, S – площадь поперечного сечения снаряда, v – скорость движения, а CD(M) – безразмерная функция числа Маха (равного отношению скорости снаряда к скорости звука в среде, в которой движется снаряд), называемая коэффициентом лобового сопротивления. Вообще говоря, коэффициент лобового сопротивления снаряда можно определить экспериментально в аэродинамической трубе или на испытательном полигоне, оснащенном точным измерительным оборудованием. Задача облегчается тем, что для снарядов разного диаметра коэффициент лобового сопротивления одинаков, если они имеют одинаковую форму.

Теория движения материальной точки (хотя в ней не учитываются многие силы, действующие на реальный снаряд) с очень хорошим приближением описывает траекторию ракет после прекращения работы двигателя (на пассивном участке траектории), как и траекторию обычных артиллерийских снарядов. Поэтому она широко применяется для вычисления данных, используемых в системах прицеливания оружия такого рода.

Траектории твердого тела.

Во многих случаях теория движения материальной точки неадекватно описывает траекторию снаряда, и тогда приходится рассматривать его как твердое тело, т.е. учитывать, что он будет не только двигаться поступательно, но и вращаться, и принимать во внимание все аэродинамические силы, а не только лобовое сопротивление. Такого подхода требует, например, расчет движения ракеты с работающим двигателем (на активном участке траектории) и снарядов любого типа, выпущенных перпендикулярно траектории полета высокоскоростного самолета. В некоторых случаях вообще невозможно обойтись без представления о твердом теле. Так, например, для попадания в цель необходимо, чтобы снаряд был устойчив (двигался головной частью вперед) на траектории. И в случае ракет, и в случае обычных артиллерийских снарядов этого достигают двумя путями – при помощи хвостовых стабилизаторов или за счет быстрого вращения снаряда вокруг продольной оси. Далее, говоря о стабилизации полета, отметим некоторые соображения, не учитываемые теорией материальной точки.

Стабилизация посредством хвостового оперения – это очень простая и очевидная идея; недаром один из самых древних снарядов – стрела – стабилизировался в полете именно таким способом. Когда оперенный снаряд движется с углом атаки или рыскания (углом между касательной к траектории и продольной осью снаряда), отличным от нуля, площадь позади центра масс, на которую действует сопротивление воздуха, больше площади впереди центра масс. Разность неуравновешенных сил заставляет снаряд повернуться вокруг центра масс так, чтобы этот угол стал равен нулю. Здесь можно отметить одно важное обстоятельство, не учитываемое теорией материальной точки. Если снаряд движется с отличным от нуля углом атаки, то на него действуют подъемные силы, обусловленные возникновением разности давлений по обе стороны снаряда. (На этом основана способность самолета летать.)

Идея стабилизации вращением не столь очевидна, но ее можно пояснить сравнением. Хорошо известно, что если колесо быстро вращается, то оно оказывает сопротивление попыткам повернуть ось его вращения. (Примером может служить обычный волчок, и это явление используется в приборах систем управления, навигации и наведения – гироскопах.) Самый обычный способ привести снаряд во вращение – нарезать в канале ствола спиральные канавки, в которые врезался бы металлический поясок снаряда при разгоне снаряда по стволу, что и заставляло бы его вращаться. В ракетах, стабилизируемых вращением, это достигается при помощи нескольких наклонных сопел. Здесь тоже можно отметить некоторые особенности, не учитываемые теорией материальной точки. Если выстрелить вертикально вверх, то стабилизирующее действие вращения заставит снаряд и после достижения верхней точки полета опускаться донной частью вниз. Это, конечно, нежелательно, а потому из орудий не стреляют под углом более 65–70° к горизонту. Второе интересное явление связано с тем, что, как можно показать на основании уравнений движения, стабилизируемый вращением снаряд должен лететь с отличным от нуля углом нутации, называемым «естественным». Поэтому на такой снаряд действуют силы, вызывающие деривацию – боковое отклонение траектории от плоскости стрельбы. Одна из этих сил – сила Магнуса; именно она вызывает искривление траектории «крученого» мяча в теннисе.

Все сказанное об устойчивости полета, не охватывая полностью явлений, определяющих полет снаряда, тем не менее иллюстрирует сложность задачи. Отметим лишь, что в уравнениях движения необходимо учитывать много разных явлений; в эти уравнения входит ряд переменных аэродинамических коэффициентов (типа коэффициента лобового сопротивления), которые должны быть известны. Решение этих уравнений – очень трудоемкая задача.

Применение.

Применение баллистики в боевых действиях предусматривает расположение системы оружия в таком месте, которое позволяло бы быстро и эффективно поразить намеченную цель с минимальным риском для обслуживающего персонала. Доставка ракеты или снаряда к цели обычно разделяется на два этапа. На первом, тактическом, этапе выбирается боевая позиция ствольного оружия и ракет наземного базирования либо положение носителя ракет воздушного базирования. Цель должна находиться в пределах радиуса доставки боезаряда. На этапе стрельбы производится прицеливание и осуществляется стрельба. Для этого необходимо определить точные координаты цели относительно оружия – азимут, возвышение и дальность, а в случае движущейся цели – и ее будущие координаты с учетом времени полета снаряда. Перед стрельбой должны вноситься поправки на изменения начальной скорости, связанные с износом канала ствола, температурой пороха, отклонениями массы снаряда и баллистических коэффициентов, а также поправки на постоянно меняющиеся погодные условия и связанные с ними изменения плотности атмосферы, скорости и направления ветра. Кроме того, должны быть внесены поправки на деривацию снаряда и (при большой дальности) на вращение Земли. С увеличением сложности и расширением круга задач современной баллистики появились новые технические средства, без которых возможности решения нынешних и будущих баллистических задач были бы сильно ограничены. Расчеты околоземных и межпланетных орбит и траекторий, учитывающие одновременное движение Земли, планеты-цели и космического аппарата, как и влияние различных небесных тел, были бы крайне трудны без компьютеров. Скорости сближения гиперскоростных целей и снарядов столь велики, что совершенно исключается решение задач стрельбы на основе обычных таблиц и ручное задание параметров стрельбы. В настоящее время данные для стрельбы из большинства систем оружия хранятся в электронных банках данных и оперативно обрабатываются компьютерами. Выходные команды компьютера автоматически приводят оружие в положение с азимутом и возвышением, необходимыми для доставки боезаряда к цели.

Траектории управляемых снарядов.

В случае управляемых снарядов и без того сложная задача описания траектории усложняется тем, что к уравнениям движения твердого тела добавляется система уравнений, называемых уравнениями наведения, связывающая отклонения снаряда от заданной траектории с корректирующими воздействиями. Суть управления полетом снаряда такова. Если тем или иным путем с использованием уравнений движения определяется отклонение от заданной траектории, то на основе уравнений наведения для этого отклонения рассчитывается корректирующее действие, например, поворот воздушного или газового руля, изменение тяги. Это корректирующее действие, изменяющее те или иные члены уравнений движения, приводит к изменению траектории и уменьшению ее отклонения от заданной. Такой процесс повторяется, пока отклонение не уменьшится до приемлемого уровня.