Ещё один архив по мостам и строительству / 9-10 семестр / Строительство мостов / литература / Smirnov_vse

.pdf

У многопролетных мостов (эстакад, путепроводов) выпучива* нию подвержены промежуточные опоры. Что касается обсыпных ус* тоев, то в силу отепляющего влияния насыпей фундаменты выпу* чиваются значительно реже. С позиции устойчивости от выпучива* ния наиболее целесообразны на малых водотоках мосты эстакадно* го типа со свайными опорами и с увеличенным отверстием: у свай небольшая площадь нагрева и поверхность смерзания у них неве* лика. В случае невозможности забивки свай при сооружении рам* ных мостов устраивают стоечные опоры, но стойки должны быть надежно омоноличены c опорными башмаками, чтобы последние служили анкерами, способными воспринять силы пучения.

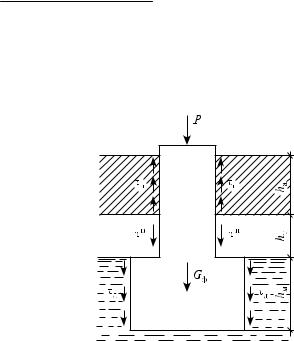

Устойчивость фундамента на выпучивание будет обеспечена (рис. 1.13), если соблюдается условие

− |

|

τпU1ha |

|

≤ m, |

(1.2) |

||||

P +G |

ф |

+U |

2 |

τ |

h +U |

1 |

τнh |

|

|

|

|

|

д м |

т |

|

||||

где τп — средняя в пределах активного слоя грунта величина касательных сил |

|||||||||

пучения; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ha — мощность активной (в смысле пучения) части деятельного слоя; |

|||||||||

τд — средняя величина длительной прочности смерзания по глубине за* |

|||||||||

делки фундамента в слое вечной мерзлоты; |

|

|

|

||||||

τн — предельное трение по повер* |

|

|

|

|

|||||

хности фундаментов в пределах тало* |

|

|

|

|

|||||

го слоя; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hт — мощность талого слоя; |

|

|

|

|

|

|

|

||

Р, Gф — нагрузка, действующая на |

|

|

|

|

|||||

фундамент, и его собственный вес; |

|

|

|

|

|

|

|||

U1, U2 — периметры верхнего и |

|

|

|

|

|||||

нижнего сечения фундамента; |

|

|

|

|

|

|

|

||

hм — толщина слоя вечной мерз* |

|

|

|

|

|||||

лоты; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m — коэффициент условий рабо* |

|

|

|

|

|||||

ты, обычно принимаемый равным 0,8. |

|

|

|

|

|||||

Условием (1.2) можно пользо* |

|

|

|

|

|||||

ваться и при расчете свай посто* |

|

|

|

|

|||||

янного поперечного сечения в |

|

|

|

|

|||||

районах, где вечной мерзлоты |

|

|

|

|

|||||

нет, а происходит сезонное про* |

Рис. 1.13. Схема к расчету фундамен* |

||||||||

мерзание грунтов (тогда hм = 0). |

|||||||||

та мелкого заложения на выпучивание |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

31 |

|

Из условия (1.2) можно найти необходимую глубину заделки фундамента в слой вечной мерзлоты:

|

1 |

τ U h |

−(P +G |

|

) −U h τн |

|||

|

|

|

|

|

||||

h |

= |

m |

п 1 a |

|

ф |

1 т |

. |

|

|

|

|

|

|

||||

м |

|

U2τд |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

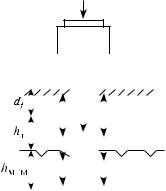

Проверка устойчивости столбов или свай*оболочек безроствер* ковых опор (рис. 1.14) на воздействие касательных сил морозного пучения грунтов производится по условию

τ |

|

A |

|

− F ≤ |

γc |

F , |

fh |

fh |

|

||||

|

|

|

|

r |

||

|

|

|

|

|

γn |

|

где τfh — расчетная удельная касательная сила пучения, определяемая в зави* симости от состава грунтов, их влажности и глубины сезонного промерзания и оттаивания;

Afh — площадь боковой поверхности смерзания столба или сваи*оболочки в пределах глубины сезонного промерзания*оттаивания грунтов;

F — расчетная нагрузка на столб (сваю*оболочку) с коэффициентом на* дежности, равным 0,9;

Fr — расчетная сила, удерживающая фундамент от выпучивания.

γс — коэффициент условий работы, γс = 1; γn — коэффициент надожности по назна*

чению, γn = 1,3.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При использовании вечномерзлых |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

грунтов по принципу I |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

F |

= u∑r |

h , |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

r |

af |

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а при использовании вечномерзлых |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

грунтов по принципу II |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

F |

= u∑ f h , |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

r |

i |

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где u — периметр сечения столба или анкер* |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ной плиты; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

raf — расчетное сопротивление слоя веч* |

||

Рис. 1.14. Схема к расчету без* |

номерзлого грунта сдвигу по поверхности |

||||||||||||

ростверковой опоры на воздей* |

смерзания; |

|

|

||||||||||

ствие сил морозного пучения |

hi — толщина i*го слоя мерзлого или та* |

||||||||||||

грунтов: df — глубина сезон* |

лого грунта ниже подошвы слоя сезонного |

||||||||||||

ного промерзания; hт — толщи* |

промерзания—оттаивания; |

||||||||||||

на слоя талого грунта; hМГМ — |

fi — расчетное сопротивлениего слоя та* |

||||||||||||

слой многолетнемерзлого |

лого грунта сдвигу по поверхности фунда* |

||||||||||||

|

|

|

|

грунта |

мента по СНиП 2.02.03*85, прил. 3; |

||||||||

32

В случае заанкеривания столбчатого фундамента сила морозно* го пучения, отрывающая стойку от анкерной плиты, определяется по формуле

Ffh = τ fh Afh − F .

1.4.2.Меры борьбы с выпучиванием фундаментов

1.Увеличение нагрузки на фундамент опоры (применение мос* тов с большими пролетами).

2.Уменьшение периметра фундамента в пределах деятельного слоя (применение свайных фундаментов).

3.Увеличение периметра фундамента в пределах слоя вечной мер* злоты (уширения свай и т.п.).

4.Увеличение сил смерзания грунта с боковой поверхностью фундамента в пределах слоя вечной мерзлоты (hм).

5.Специальные меры: гладкая поверхность стенок фундамента в

деятельном слое грунта (hа), а для массивных фундаментов — при* дание наклона боковым граням (при угле 70° к горизонту сила вы* пучивания снижается почти вдвое), устройство анкерной плиты в нижней части фундамента.

6.Осушение грунтов вокруг фундамента (предотвращение до* пуска воды к фронту промерзания, отвод поверхностных вод, по* нижение уровня грунтовых вод, устройство дренажей).

К противопучинным мероприятиям можно также отнести: •заанкеривание фундаментов опор заглублением в толщу веч*

номерзлого грунта; •сооружение свайных и столбчатых фундаментов опор с умень*

шенными поперечными сечениями, что сокращает площадь со* прикосновения фундамента с грунтом деятельного слоя;

• применение фундаментов опор с гладкой боковой поверхностью; •сооружение фундаментов опор с увеличением площади попе*

речного сечения книзу; •осушение грунтов деятельного слоя.

1.5. Термокарст

Термокарст — это понижение дневной поверхности грунта. Про* является он в виде термокарстовых озер (в случае заполнения их водой) и воронок (аласов) при отсутствии воды.

33

Основная причина явлений термокарста — таяние подземного льда вследствие нарушения почвенно растительного покрова, а также вмешательство в естественный сток поверхностных вод.

Термокарст является весьма негативным, к тому же малоизучен ным процессом. Это неравномерное проседание почв и подстила ющих пород, происходящее вследствие вытаивания подземного льда и формирования преимущественно отрицательных форм рель ефа. В большинстве случаев термокарст распространяется в облас ти развития многолетней мерзлоты.

1.5.1. Механизм возникновения и развития термокарстового процесса

Причины, способствующие развитию термокарста, весьма разно образны. Их можно разделить на две категории — общие и частные.

К общим причинам относятся:

а) региональное потепление климата (в том числе и техногенно го происхождения);

б) усиление континентальности климата, увеличение теплообо ротов, следствием чего являются более теплое лето, повышение тем пературы грунтов деятельного слоя, более глубокое протаивание;

в) другие общие физико географические причины (облесение, увеличение мощности снежного покрова).

К частным причинам относятся:

а) трещины в вечной грунтовой толще (морозобойные, динами ческие);

б) вытаптывание растительного покрова животными; в) лесные и прочие пожары;

г) вырубка леса, возведение сооружений, распашка земли, стро ительство железных или автомобильных дорог и др.

Термокарст образуется в связи с вытаиванием подземных льдов. Это явление сопровождается проседанием поверхности земли и воз никновением отрицательных форм рельефа. Вода, образовавшаяся в результате вытаивания льдов, выходит на поверхность и, заполняя возникшее местное положение, образует термокарствовое озеро, если из него не происходит сток воды. В противном случае возни кает сухое термокарствовое понижение (алас).

Развитие термокарста в каждом случае идет своеобразно. Под термокарстовым озером всегда происходит прогрессивное развитие

34

термокарста либо до полного протаивания многолетних пород, ли бо до образования стабильной чаши протаивания. Полное протаи вание многолетнемерзлых пород отмечается в том случае, когда мощ ность таких пород значительно больше поперечных размеров тер мокарстового озера.

Для образования и развития термокарста необходимо соблюде ние двух основных условий: первое — наличие подземных льдов и второе — глубина сезонного протаивания пород должна быть боль ше глубины залегания подземных льдов. В то же время следует от метить, что протаивание мерзлых толщ под сформировавшимся термокарстовым озером происходит независимо от льдистости ниж них горизонтов этих толщ. Таким образом, наличие подземных льдов является совершенно необходимым условием только для начала раз вития термокарста и образования термокарстового озера.

Вслучае сухого термокарстового понижения в силу второго ус ловия термокарст приостанавливается в своем развитии даже при наличии подземных льдов. Оживление этого процесса отмечается только эпизодически в отдельные годы.

Вы в о д — борьба с вредными последствиями термокарста преж де всего предполагает осушение термокарстовых озер.

Под термокарстовым озером при прогрессивном увеличении его глубины среднегодовые температуры донных отложений будут по вышаться и, как следствие, будут увеличиваться глубины сезонного протаивания. В дальнейшем последнее перейдет в сезонное промер зание донных отложений, и при глубине водоема больше глубины его зимнего промерзания донные отложения будут находиться в та ком состоянии круглый год. Таким образом, явление термокарста далеко не всегда сдедует связывать с общей деградацией многолет немерзлых пород, более того, даже небольшие изменения внешних условий (например, вырубка леса) могут спровоцировать развитие

термокарста даже при низких среднегодовых температурах пород (порядка –5 С и даже ниже).

1.5.2.Термокарстовые формы рельефа

Сих помощью можно визуально устанавливать наличие на дан ном участке термокарстового процесса (происходящего в настоя щем или имевшего место в прошлом). К термокарстовым формам относятся:

35

•полигонально*бугристый рельеф, образующийся в результате протаивания жильных или повторножильных льдов и образования грунтовых псевдоморфаз по жильному льду, называемых байджара* хами;

•аласы — обширные, часто безлесые плоскодонные котлованы площадью до нескольких десятков квадратных километров, образу* ющиеся в результате вытаивания подземного льда; дно аласов часто занято озерами, болотами или лугами;

•озерно*термокарстовый рельеф, образующийся при запол* нении водой расположенных группами термокарстовых воронок и котлованов;

•термокарстовые округлые озера на замерзших болотах, образу* ющиеся в результате вытаивания гидролакколитов.

Толчком к развитию термокарста может служить образование мелких озерков и мочажин при заполнении водой понижений мик* рорельефа в сочетании с другими благоприятными факторами (уве* личение в зимний период снежного покрова, появление в мерзлой толще морозобойных трещин, вытаптывание растительного покро* ва животными и человеком и т.п.). Достаточно небольшого водного слоя в 10—15 см, чтобы привести к увеличению глубины сезонного протаивания в 1,5—2 раза, что в случае близкого к поверхности за* легания высококальцистого слоя может спровоцировать образова* ние термокарста.

1.5.3. Особенности строительной оценки участков развития термокарста, выбор мероприятий для борьбы с термокарстом

В криолитозоне проектируемые, возводимые и действующие со* оружения (железнодорожные трассы, промышленные и гражданс* кие сооружения, нефте* и газопроводы) взаимодействуют, главным образом, с грунтами сезонного оттаивания или промерзания. Его мощность колеблется от 5 до 20 м. Указанная зона характеризуется переменным температурным и влажностным режимами пород, сме* ной состояния последних, существенным изменением их механи* ческих и теплофизических свойств.

Все эти факторы связаны с возникновением и развитием термо* карста. Они могут быть как природные, так и техногенные, в част* ности, связанные со строительством и хозяйственным освоением территории. Освоение таких участков без надлежащей инженерной

36

подготовки нередко приводит к интенсивному развитию термокар* ста. В частности, термокарстовые просадки способны вызвать де* формации сооружений, существенно осложняют строительные ра* боты.

Дополнительные трудности возникают при строительстве желез* ной дороги в местах пересечения термокарстовых днищ, логов и речных долин, в нижних склонах аласов, озерно*термокарстовых элементов рельефа. Зачастую даже отсыпка насыпи не предохраня* ет от возникновения термокарста, если при этом нарушаются по* верхностные условия в непосредственной близости от трассы.

К комплексу мероприятий, препятствующих развитию термо* карста, следует отнести:

•дренирование дневной поверхности в термокарстовом районе; •сохранение естественных теплоизолирующих покровов; •устройство искусственных теплоизолирующих покрытий; •засыпка термокарстовых понижений в полосе отвода местным

грунтом с уплотнением, отвод воды с помощью водопропускных сооружений.

Меры борьбы с термокарстом должны разрабатываться на ос* нове мерзлотного прогноза. Они должны быть направлены на пре* дотвращение протаивания многолетнемерзлых пород в процессе строительства и эксплуатации искусственных сооружений. Эти меры должны быть тесно увязаны с задачами охраны природной среды.

1.5.4.Общие выводы по противокарстовым, противоналедным

ипротивопучинным мероприятиям

Указанные мероприятия входят составной частью в комплекс работ по строительству водопропускных сооружений.

Природа развития термокарстов, пучин и наледей достаточно сложна, мероприятия по их недопущению целиком определяются местными условиями, поэтому рекомендованные мероприятия но*

сят общий характер.

1. К комплексу противокарстовых мероприятий относятся: •обязательное сохранение естественных теплоизолирующих по*

кровов на территории строительства (мох, торф); •устройство искусственных теплоизолирующих покрытий, в

том числе современными теплоизолирующими материалами;

37

• засыпка термокарстовых понижений в полосе отвода местным грунтом с уплотнением (устройство водоотводных канав на строй площадке не рекомендуется).

2. Мероприятия по борьбе с термокарстом должны разрабаты ваться на основании мерзлотного прогноза и направляются на предотвращение протаивания многолетнемерзлых пород при стро

ительстве и эксплуатации искусственных сооружений. 3. К противоналедным мероприятиям относятся:

•на наледных участках от поверхностных водотоков — регули рование русла на подходах к искусственному сооружению, устрой ство лотков в водопропускных трубах, увеличение пролетов мостов и др.;

•на участках грунтовых вод — устройство надмерзлотных поя сов, осушение участка глубокими канавами и др.;

•на наледях от глубинных подземных вод — перехват источни ков закрытыми дренажами с отепленными водоотводами с отво дом воды по канавам и лоткам.

4. Учитывая, что в местах вскрытия подземных вод выемками и котлованами в строительный период возникновение наледей наи более вероятно, противоналедные мероприятия желательно прово дить до начала строительства и, во всяком случае, до сдачи искусст

венного сооружения в эксплуатацию.

5. К противопучинным мероприятиям следует отнести: •замену пучинистых грунтов;

•проектирование мостов с большими пролетами для увеличе ния нагрузки на опоры;

•сооружение свайных фундаментов с уширением диаметра столбов;

•увеличение сил смерзания грунта с боковой поверхностью фундамента в пределах слоя вечной мерзлоты и др.

Выводы

Возведение искусственных сооружений в суровых климати ческих условиях требует учета таких особенностей, как наличие мно голетнемерзлых и вечномерзлых грунтов, развитие наледей, термо карстовые процессы, морозное пучение грунтов.

38

Глава 2. СООРУЖЕНИЕ МАЛЫХ МОСТОВ

В СЛОЖНЫХ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

2.1. Сооружение подходов к мосту и конусов подходных насыпей

2.1.1. Общие сведения

Строительство мостовых переходов предполагает сооружение подходов к мостам и конусов, в которых размещаются устои (кон* цевые опоры моста). При сооружении подходов учитываются мерз* лотно*грунтовые условия.

Наиболее благоприятными для возведения насыпей подходов в условиях вечной мерзлоты являются скальные, галечно*гравийные и песчаные грунтовые основания. Менее пригодны участки, где в пределах деятельного слоя и нижележащего вечномерзлого грунта лежат переувлажненные суглинки и супеси. И совсем непригодны без принятия специальных мер участки под насыпь, на которых залегают подземные льды и имеются бугры пучения

При слабых и просадочных грунтах основания насыпи подхода к мосту для предотвращения осадок земляного полотна предусматри* ваются специальные мероприятия: применение скальных, гравий* но*галечных и щебенистых грунтов насыпи и конусов, а также уст* ройство земляного полотна с применением геотекстиля и тепло* изоляционных материалов. Естественный растительно*моховой по* кров при этом нарушать нельзя, поэтому земляные работы жела* тельно выполнять в зимнее время с отсыпкой нижних слоев «с го* ловы».

Независимо от свойств грунтов основания для насыпей можно использовать скальные, крупнообломочные и песчаные (кроме пы* леватых) грунты. Пылеватые пески и глины с содержанием пы* леватых и глинистых частиц менее 50 % можно применять в насы* пях высотой до 6 м при сухом основании. Высота насыпи должна

39

быть не менее 1,5 м, а в пределах болотистых участков (марей) — не менее 2—2,5 м. В особо ответственных случаях земляное полот* но устраивают по индивидуальным проектам. Это относится к уча* сткам с подземным льдом, подверженным термокарсту, наледеоб* разованию, при наличии бугров пучения.

Подтопляемые насыпи на поймах рек сооружаются в три этапа. На первом этапе отсыпают нижнюю часть насыпи из скального или дренирующего грунта до отметки, превышающей отметку подтоп* ления на 0,25 м + высота волны. При этом насыпь отсыпают не на всю ширину, а только на бермы по краям насыпи. Грунт доставляют автосамосвалами, выполняют его планировку бульдозером с после* дующим послойным уплотнением механическими катками.

На втором этапе досыпают нижнюю часть насыпи дренирую* щим (или скальным) грунтом.

На третьем этапе отсыпают верхнюю, неподтопляемую часть на* сыпи, после чего укрепляют ее откосы.

При сооружении берм грунт отсыпают «с головы» в воду при дви* жении самосвалов по верху берм*дамб. Последующую отсыпку сред* ней части насыпи ведут с отставанием на 10—12 м.

Нижнюю часть подтопляемой насыпи желательно отсыпать зи* мой.

Для сооружения подходных насыпей и конусов устоев мостов должны быть получены необходимые материалы инженерно*геоло* гических и гидрологических изысканий. Эти материалы должны содержать:

•данные о характере распространения по площади и глубине за* легания вечномерзлых грунтов, их составе, особенностях напласто* вания, температуре, толщине слоя сезонного промерзания и оттаи* вания; сведения о мерзлотных процессах (наледях, буграх пучения, термокарстах, солифлюкционно*оползневых образованиях и др.), о характере включений льда, сведения о степени засоленности грунтов;

•результаты полевых и лабораторных исследований и испыта* ний, отражающих физические и механические свойства грунтов в талом и мерзлом состояниях (плотность, влажность, льдистость, просадочность при оттаивании, угол внутреннего трения, сцепле* ние, теплоемкость, коэффициент теплопроводности и др.);

•исходные данные для прогнозирования возможных изменений мерзлотных и гидрогеологических условий строительной площад*

40