Ещё один архив по мостам и строительству / 9-10 семестр / Строительство мостов / литература / Smirnov_vse

.pdf

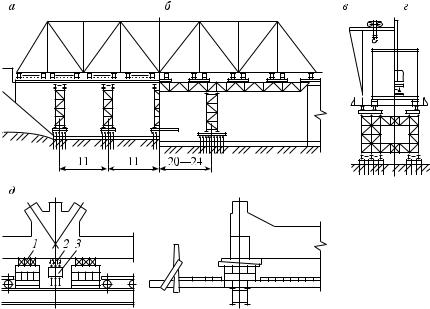

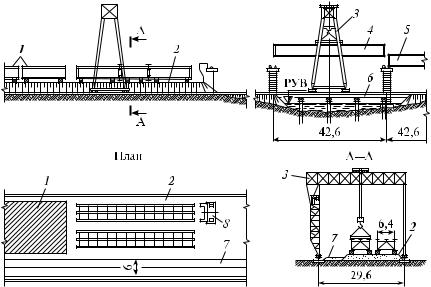

Рис. 5.13. Схемы сплошных подмостей: а — с прогонами сплошными; б — то же сквозными; в — при сборке козловым краном; г — то же, стреловым; д — узел опирания пролетного строения на подмости; 1 — клинья; 2 — распреде лительный пакет из рельсов; 3 — домкрат

металлических труб (например, диаметром 426 или 530 мм). Низ свай может быть оформлен в виде конуса для увеличения несущей способности сваи, верх обрезают по нивелиру с укладкой по верху металлических пластин, привариваемых к верху сваи и имеющих от верстия для крепления к балкам ростверка. Балочный ростверк к листам прикрепляют болтами.

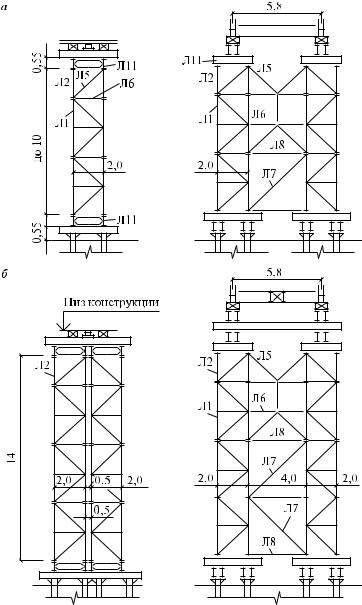

При реализации второй схемы могут применяться элементы МИК П — допускающие стыковку сварные металлические балки высотой 1040 мм, работающие на изгиб. Длина балок 8 или 12 м. Вторая схема подмостей целесообразна при высоте 12—18 м.

Расчетная нагрузка на стойку при ее длине 2 м — 1000 кН, при 4 м — 850 кН.

Монтаж пролетного строения ведут козловыми (рис. 5.13, в) ли бо стреловыми кранами (рис. 5.13, г).

201

Рис. 5.14. Временные опоры из элементов МИК С: а — при высоте до 10 м; б — при высоте свыше 10 м

202

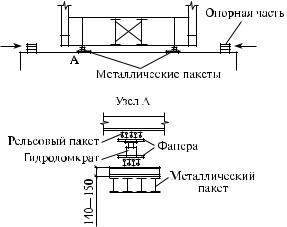

Установка пролетного строения на опорные части после сборки предусматривает следующие работы:

1)раскружаливание конструкций;

2)подведение опорных частей;

3)выверка положения опорных частей;

4)подливка опорных частей пластичным раствором на быстро твердеющем цементе (под давлением);

5)опускание пролетного строения на опорные части. Раскружаливание пролетного строения осуществляют его под

домкрачиванием на постоянных опорах четырьмя гидравлически ми домкратами, например, ДГ 100, ДГ 200, ДГ 500 высотой соот ветственно 325, 370 и 880 мм при массе 57, 116 и 930 кг. Грузоподъ емность домкрата должна превышать опорную реакцию не менее чем на 25 %.

Домкраты устанавливают под домкратной балкой пролетного

строения (рис. 5.15).

Подведение опорных частей выполняют вручную ломиками на предварительно выровненную площадку подферменника (местные неровности не должны превышать 1 мм). Ввиду трудоемкости ра бот опорные части желательно устанавливать на опору до начала монтажа пролетного строения. При этом опорные части выверяют по высоте с помощью металлических прокладок различной тол

Рис. 5.15. Опускание пролетного строения на опорные части

203

щины. Зазоры заполняют пластичным раствором на быстротвер деющем цементе (прокладки удаляют после достижения раствором 70 % прочности) под давлением. При зазоре менее 10 мм опорные части можно устанавливать на слой чистого сухого цемента, защи

щенного от выдувания ветром.

Особо опасные работы связаны с опусканием пролетного строе" ния на опорные части. Оно более сложно, чем подъемка, поэтому необходимо выполнять ряд требований.

Опускание следует вести поочередной работой домкратов, рас положенных по концам пролетного строения (см. рис. 5.15).

Пролетное строение опускают поочередно залогами по 40— 60 мм. На эту величину убирают предохранительные полукольца на штоках гидравлических домкратов.

Сначала пролетное строение опускаются на неподвижные опор ные части, затем — на подвижные.

При опускании необходим постоянный геодезический контроль. В случае необходимости опускания пролетного строения на большую высоту (порядка 2 м) целесообразно использовать не домкраты, а песочницы, площадь поршня которых определяется с

учетом допустимого давления на песок σ < 50 кгс/см2.

Подвижные опорные части устанавливают с учетом темпера туры окружающего воздуха и с нанесением рисок, отмечающих вза имное начальное положение элементов опорных частей.

5.4. Монтаж металлических пролетных строений кранами большой грузоподъемности

Для монтажа металлических пролетных строений используют следующие краны большой грузоподъемности:

–консольные железнодорожные грузоподъемностью до 130 т;

–стреловые на автомобильном или на гусеничном ходу грузо подъемностью до 170 т, самоходные железнодорожные — до 250 т;

–козловые самоходные грузоподъемностью до 65 т;

–плавучие грузоподъемностью до 1000 т и более.

Кран ГЭПК 130 имеет возможность поворота стрелы с выносом крюка крана до 5,3 м от оси пути. Блоки пролетных строений вык ладываются предварительно на шпальных клетках вдоль насыпи подхода. Блок стропуют к крюку крана, стрела поворачивается к

204

оси моста и кран локомотивом подается к месту монтажа блока. На мосту с ездой поверху после установки и закрепления блока на опо рах кран возвращается назад за следующим блоком. Монтаж, таким образом, осуществляется «с головы». В случае необходимости про хода по смонтированному ранее пролетному строению со сквозны ми главными фермами с ездой понизу кран, удерживая блок балоч ного пролетного строения подвешенным на стреле, может следо вать в пределах габарита сквозного пролетного строения.

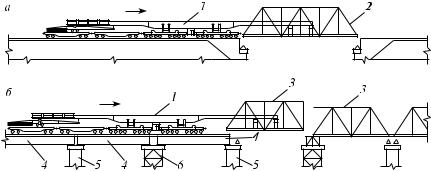

Монтаж пролетного строения со сквозными главными фермами пролетом 44,0 м (с ездой понизу) ведут краном ГЭПК 130 также одним пространственным блоком, причем стрела крана заводит ся внутрь пролетного строения, после чего осуществляется стро повка за нижние пояса или за продольные балки пролетного строе ния (рис. 5.16).

Иногда консольный кран используют для установки укрупнен ного (длиной в несколько панелей) пространственного блока про летного строения пролетом 55, 66 и даже 88 м, монтируемых в даль нейшем навесным способом (число промежуточных опор в первом пролете при этом, естественно, сокращается). Общий вид консоль ного крана ГЭПК 130У при монтаже такого пролетного строения приведен на рис. 5.16, б.

Рис. 5.16. Схемы установки пролетных строений с ездой понизу: а — цельное пролетное строение; б — крупными блоками; 1 — консольный кран; 2 — про летное строение; 3 — блок пролетного строения; 4 — временное пролетное строение; 5 — опора моста; 6 — временная опора

205

Монтаж пролетных строений со сквозными главными фермами в случае м н о г о п р о л е т н ы х мостов возможен консольным кра ном, но с применением временных опор по оси моста. Сначала мон тируют временные пакетные пролетные строения (кран как бы на ступает), затем ведут монтаж блоков сквозного пролетного строе ния (кран, поочередно демонтируя временные пакеты, как бы от

ступает, ведя монтаж со стороны дальнего пролетного строения).

Железнодорожные стреловые краны ЕДК 500, ЕДК 1000, ЕДК 2000 грузоподъемностью соответственно 80, 125 и 250 т и др. ши роко применяют при восстановлении и монтаже однопролетных мостов, а также путепроводов при наличии железнодорожных подъездов, когда есть возможность опирания крана на выносные опоры (в этом случае реализуется максимальная грузоподъемность крана).

Монтаж пролетных строений «с головы» (рис. 5.17) ограничен грузоподъемностью кранов, которая существенно уменьшается при увеличении длины пролетного строения. Если применение вынос ных опор (аутригеров) крана возможно, то необходима проверка несущей способности пролетного строения на давление выносной опоры при монтаже.

Рис. 5.17. Схема установки блоков пролетных строений стреловым краном ЕДК 1000: 1 — блок, подготовленный для подачи под кран; 2 — кран; 3 — блок, устанавливаемый на опоры

206

Автодорожные стреловые краны на автомобильном, пневмо или гусеничном ходу, на спецшасси широко используются в последние годы в связи со значительным повышением грузоподъемности оте чественной и зарубежной грузоподъемной техники. Большое рас пространение они получили при строительстве мостов, путепрово

дов и эстакад при монтаже «снизу» (из под моста).

Козловые краны (рис. 5.18) грузоподъемностью до 65 т отличают ся постоянством грузоподъемности и способностью перемещаться с грузом. При недостаточной грузоподъемности одного крана бло ки можно монтировать двумя кранами.

Монтаж козловыми кранами целесообразен при наличии сухих пойм и на несудоходных реках, когда возможно устройство низко водных эстакад и подкрановых путей, если высота капитальных опор не превышает 15 м.

Рис. 5.18. Схема монтажа автодорожных сталежелезобетонных 42 метровых пролетных строений козловым краном К 451М: 1 — склад металлоконструк ций; 2 — площадка для монтажа блоков пролетного строения; 3 — кран; 4 — блок, устанавливаемый на опоры; 5 — смонтированное пролетное строение; 6 — подкрановая эстакада; 7 — подъездная автомобильная дорога; 8 — устой

207

Краны размещают на насыпи подходов (которая может быть не досыпанной до проектных отметок) или на эстакаде. При наличии козлового крана сравнительно просто создается возможность обес печивать возведение опор, монтаж пролетных строений, укладку сборной плиты проезжей части.

Неудобство использования кранов — необходимость сооружения для них подкрановых путей (в пределах поймы требуются дорого стоящие эстакады). Достоинствами технологии с применением коз ловых кранов можно считать отсутствие нагрузки от веса монтаж ного крана на монтируемое пролетное строение, сравнительная

простота и безопасность ведения монтажных работ.

Плавучие краны подразделяются на плавкраны общего назначе ния, специализированные сборно разборные плавкраны и краны, установленные на плавсредствах.

Плавкраны общего назначения представляют собой самоходные полноповоротные или неповоротные краны грузоподъемностью от 5 до 1000 т. В мостостроении их используют для сооружения опор и монтажа пролетных строений.

Стоимость аренды таких кранов значительно выше, но техноло гия монтажа упрощается.

Сборку секций пролетного строения выполнют на берегу в зоне действия плавкрана, после чего укрупненный блок транспортиру ют на крюке крана к месту установки. Можно блоки доставлять к плавкрану на плавсредствах (баржах, плашкоутах). Кран при этом заблаговременно закрепляют в акватории близ будущего моста яко рями адмиралтейского типа и якорями присосами из железобетона.

Строповку блоков большой массы выполняют по специальному проекту, учитывая большой (до 70 мм) диаметр стропов и возмож ность больших местных нагрузок на пролетное строение при стро повке.

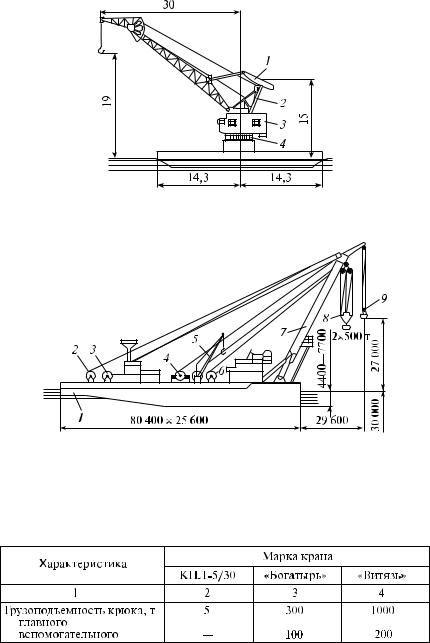

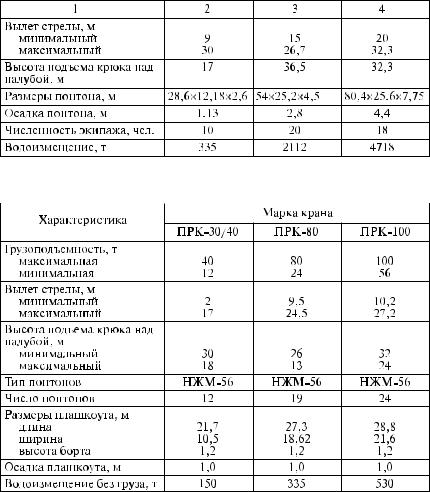

На рис. 5.19 в качестве примера показан полноповоротный плав кран грузоподъемностью 5 т, а на рис. 5.20 — неповоротный кран «Витязь» грузоподъемностью 1000 т. Как правило, плавкраны этой группы арендуют в портах. Технические характеристики плавкра

нов приведены в табл. 5.4.

Специализированные сборно разборные плавкраны выпускают спе циально для сооружения мостов. Известны плавкраны проекти ровки института Трансмост — ПРК 30/40, ПРК 100 и др. с харак теристиками, приведенными в табл. 5.5.

208

Рис. 5.19. Плавкран ПКЛ 5/30: 1 — коромысло; 2 — тяга изменения вылета стрелы; 3 — машинное отделение; 4 — поворотный механизм (размер в метрах)

Рис. 5.20. Плавучий кран «Витязь»: 1 — понтон; 2 — лебедка изменения выле та стрелы; 3 — лебедка; 4 — лебедка вспомогательного подъема; 5 — судовой кран; 6 — лебедка главного подъема; 7 — стрела; 8, 9 — подвески соответст венно главного и вспомогательного подъемов

Таблица 5.4

Характеристики речных и морских плавучих кранов

209

Окончание табл. 5.4

Таблица 5.5 |

Характеристики речных и морских плавучих кранов |

Общий вид такого крана приведен на рис. 5.21. Плавкраны по акватории перемещают якорными лебедками (рис. 5.22), закреп ленными на плашкоутах. Необходимо учитывать, что это приводит

ксужению фарватера реки.

Вмостостроении, особенно для сооружения опор, широко применяют краны, установленные на плашкоуты различных ти пов — на основе барж речного и морского флота, понтонов наплав

210