Ещё один архив по мостам и строительству / 9-10 семестр / Строительство мостов / литература / Smirnov_vse

.pdfСТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ И ТРУБ В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Под редакцией В.Н. Смирнова

Рекомендовано Экспертным советом по рецензированию Московского государственного университета путей сообщения, уполномоченным приказом Минобрнауки России

от 15 января 2007 г. • 10, к использованию в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся

по специальности 271501.65 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» ВПО.

Регистрационный номер рецензии 601 от 24 декабря 2013 г. базового учреждения

ФГАУ «Федеральный институт развития образования»

Москва

2014

УДК 624

ББК 39.112:38.79

С86

А в т о р ы: В.Н. Смирнов — введение, п. 1.1—1.4, 2.1, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, гл. 5, зак лючение; Г.И. Богданов — п. 2.1; Э.С. Карапетов — п. 2.3; В.А. Алпысова — п. 2.4, 3.4; А.А. Барановский — п. 2.1; В.М. Бевзюк — п. 1.5; Д.Е. Воробьев — п. 2.1;

А.А. Жинкин — п. 3.1—3.4; С.В. Чижов — п. 4.3, гл. 6 Р е ц е н з е н т ы: начальник отдела мостов ОАО «Ленгипротранс» А.П. Тихонов;

профессор кафедры «Автомобильные дороги» Северного (Арктического) фе дерального университета, канд. техн. наук В.П. Стуков

С86 Строительство мостов и труб в суровых климатических усло виях: учеб. пособие / В.Н. Смирнов и др.; под ред. В.Н. Смирно

ва. — М.: ФГБОУ «Учебно методический центр по образованию

на железнодорожном транспорте», 2014. — 294 с. ISBN 978-5-89035-738-0

Рассмотрены вопросы строительства мостов и водопускных труб в усло виях северной строительно климатической зоны.

Предназначено для студентов специальности 271501 «Строительство же лезных дорог, мостов и транспортных тоннелей». Может быть полезно для аспирантов и специалистов по проектированию, строительству и эксплуа тации мостовых сооружений в суровых климатических условиях.

УДК 624 ББК 39.112:38.79

ISBN 978-5-89035-738-0 |

© Коллектив авторов, 2014 |

|

© ФГБОУ «Учебно методический центр |

|

по образованию на железнодорожном |

|

транспорте», 2014 |

Введение

Необходимость освоения Севера определяется расположением на северных территориях нашей страны стратегических запасов энергетических и минерально сырьевых ресурсов. Недостаточно развитая транспортная инфраструктура не позволяет в должной мере осваивать нефтяные и газовые месторождения на Севере. От сутствие транспортных магистралей становится препятствием для обеспечения нормального функционирования производственно хозяйственного комплекса. Экономическое развитие не только Приполярного Урала и северных районов Западной Сибири, но и всей страны невозможно без создания в этом регионе разветвлен ной сети автомобильных и железных дорог, включающих разнооб разные искусственные сооружения — мосты, эстакады, водопро пускные трубы.

Однако прокладка железных и автомобильных дорог в северных районах затруднена в связи со сложными геокриологическими ус ловиями: глубоким сезонным промерзанием и морозным пучением грунтов, образованием наледей, термокарста, марей, наличием веч ной мерзлоты. Последняя занимает около двух третей всей терри тории нашей страны, начинаясь от северной части Кольского полу острова и проходя к востоку через северную часть Урала и далее на юг от Енисея в Монголию. Таким образом, многие перспективные для строительства новых железных и автомобильных дорог районы (например, полуострова Ямал, Таймыр, север Западной Сибири и др.) располагаются в зоне вечной мерзлоты, что создает значитель ные сложности, требующие учета при проектировании и строитель стве искусственных сооружений на транспортных магистралях.

Специфика северных районов — резко континентальный кли мат, короткое лето (с середины июня до сентября, когда уже выпа дает снег), туманы, обильные осадки в июле августе, чрезвычайно низкие температуры воздуха в холодное время года. С продвиже нием к северу качество грунтов значительно ухудшается (повыша ется засоленность, увеличивается насыщенность льдом, отсутству

3

ют дренирующие и талые связные грунты, имеются болота с водо упором вечномерзлых грунтов, затрудняющим отвод воды). Харак терным для таких территорий является и отсутствие необходимых для строительства транспортных магистралей на Севере гравийно галечных, крупнообломочных и скальных грунтов. Завоз этих мате риалов значительно удорожает строительство.

Сложность прокладки трасс в районах распространения вечной мерзлоты отмечалась при строительстве начатой в 1974 г. Байкало Амурской магистрали (БАМ) протяженностью 3200 км. На ней воз ведено 17 больших мостов и 3200 малых водопропускных сооруже ний. Почти по всей трассе отмечено наличие вечной мерзлоты, тем пература воздуха доходила до –58 С.

Ваналогичных условиях ведутся работы по строительству же лезнодорожных линий на полуострове Ямал, на севере Западной Сибири. Проектируется железнодорожная линия Полуночное—Об ская и автомобильная дорога Салехард—Агириш—Урай—Тюмень, которые свяжут по кратчайшему пути промышленный Урал с ле сопромышленной зоной Свердловской области и Ханты Мансий ского автономного округа и с месторождениями полезных иско паемых Приполярного и Полярного Урала, а также с зоной перс пективной нефтедобычи — полуостровом Ямал.

Авторы данного пособия ставили перед собой задачу отразить особенности строительства искусственных сооружений в суровых климатических условиях с учетом отечественного и зарубежного опыта.

Впособии использованы материалы безвременно ушедших из жизни кандидатов технических наук, доцентов Евгения Дмитрие вича Максарева и Никиты Сергеевича Несмелова. Память о них мы сохраним навсегда.

Глава 1. ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕВЕРНОЙ

СТРОИТЕЛЬНО КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

1.1. Основные положения организации строительства водопропускных сооружений в суровых климатических условиях

К водопропускным сооружениям относят обычно мосты, водо* пропускные трубы и фильтрующие насыпи.

Мост — инженерное сооружение для пропуска транспорта над водным препятствием. Водопропускная труба — искусственное со*

оружение для пропуска водного потока через тело насыпи дороги. Фильтрующая насыпь — размещаемая в теле земляного полотна на*

броска из камня, создаваемая для обеспечения миграции воды че* рез насыпь с целью недопущения одностороннего водного подпора.

Всвязи со сложными климатическими и геокриологическими условиями, необходимостью обеспечения высоких темпов строи* тельства, слабой заселенностью и чрезвычайной трудностью постав* ки конструкций, материалов и строительных машин возведение искусственных сооружений на будущей железной дороге в суро* вых климатических условиях приобретает особую специфику.

Впервую очередь подлежат решению проблема выбора конст* руктивно*технологических решений искусственных сооружений, наиболее приспособленных для скоростного строительства и спе* цифических условий эксплуатации. Это касается фундаментов мо* стовых опор и конструктивных элементов, в наибольшей степени зависящих от местных условий строительства и наиболее трудоем* ких при выполнении работ.

Существенным также является решение вопросов организации работ и, главным образом, поставок конструкций и материалов для строительства.

5

Организация работ по строительству железнодорожной линии может осуществляться с устройством притрассовой автодороги и пионерным способом.

Как показывает опыт, строительство железнодорожной линии с устройством притрассовой автодороги не всегда себя оправдывает, тем более что качество временной автодороги, как правило, остав ляет желать лучшего: к концу строительства она почти полностью разрушается, и сквозной проезд по ней прекращается — все пере возки переключаются на рельсовый транспорт. В свое время таким образом прекратили свое существование притрассовые автодороги на железнодорожных линиях Новокузнецк—Абакан, Абакан—Тай шет, Тюмень—Тобольск и др. И только в обжитых районах, где «ав товремянка» намечена к использованию и в дальнейшем, она про должает существовать.

Поэтому встает вопрос о возможности обойтись без устройства сквозной притрассовой автодороги, транспортируя грузы по рель совому пути по мере его продвижения, или автозимником. Особен но актуален этот вопрос там, где не только для «автовремянки», но и для земляного полотна железной дороги недостаточно пригодных грунтов и их приходится завозить из удаленных карьеров. В этих условиях «автовремянка» зачастую требует не меньше грунта, чем железнодорожный путь. Поэтому в ряде мест целесообразно огра ничиться автозимником, организуя все массовые перевозки грузов по рельсовой колее.

В этой связи представляется целесообразным малые мосты и трубы строить в первую очередь, до отсыпки земляного полотна и укладки пути. Поэтому элементы указанных искусственных соору жений должны быть легкими и транспортабельными с возможно стью транспортирования их по автозимнику. Лучше других этим ус ловиям соответствуют металлические гофрированные трубы и мос ты с металлическими пролетными строениями.

Строительство средних мостов должно осуществляться поточно

скоростными методами в течение зимнего периода.

Большие мосты, которые не могут быть построены до укладки пути, целесообразно сооружать с устройством зимой ледовых, а ле том — паромных переправ.

В случаях, когда вдоль трассы новой железной дороги все же не обходимо устройство временной автодороги, имеет смысл проекти

6

ровать ее рядом с железнодорожной насыпью, но не ближе 50 м, совмещая на мостовых переходах автомобильное и железнодорож* ное движение.

Мосты в районах распространения вечной мерзлоты проектиру* ют обычно балочно*разрезной системы, при этом желательно умень* шение в составе моста числа промежуточных опор как наиболее

сложных и трудоемких элементов сооружения.

Водопропускные трубы в условиях вечной мерзлоты в случаях скальных, крупнообломочных и других малосжимаемых грунтов в основании проектируют на фундаментах мелкого заложения. При других грунтовых условиях трубы в большинстве случаев устраива* ют на свайных фундаментах.

Строительство транспортных сооружений в районах Северной строительно*климатической зоны отрицательно влияет на окру* жающую среду: нарушается естественное равновесие теплообмена между атмосферой и геосферой, следствием чего становится про* таивание вечной мерзлоты и разрушение устойчивых связей эко* логического характера.

При строительстве транспортных объектов происходит механи* ческое воздействие механизмов и строительных машин на поверх* ностный почвенно*растительный слой. Вырубают лес, выкорчевы* вают пни, строят притрассовые технологические дороги, а также временные поселки со своей инфраструктурой. Значительный вред природе наносится при использовании в летнее время гусеничного и автомобильного транспорта вне подъездных дорог. В этой связи чрезвычайно важным становится устройство стройплощадки, кото* рую организуют в непосредственной близости от моста или водо* пропускной трубы.

Стройплощадка должна устраиваться на участке с небольшим уклоном (до 3—10 ‰) — на ровных площадках затруднен водоот* вод, при крутых склонах возникают сложности проведения транс* портных и погрузо*разгрузочных работ. При необходимости в под* готовительный период вырубают лес и кустарник, выполняются ра* боты по осушению территории. При этом недопустимо поврежде* ние мохорастительного покрова. Вырубку леса целесообразно вести зимой (если толщина снежного покрова невелика) или осенью, пос* ле промерзания почвы. Деревья следует спиливать, корчевать их не разрешается.

7

При работе на стройплощадке экскаваторы, тракторы, бульдозе* ры должны быть снабжены уширенными траками.

Возведение на территории стройплощадки временных зданий и сооружений, устройство путей проезда следует вести с сохранением теплоизолирующего мохорастительного покрова почвы во избежа* ние прогрева ее и деградации вечной мерзлоты.

Территорию стройплощадки и проездов к ней покрывают под* сыпкой грунта толщиной не менее 0,5 м, причем грунт, отсыпае* мый для защиты мохорастительного покрова, представляет собой разрыхленную скальную породу или должны состоять из крупнооб* ломочных отложений.

Со строительной площадки должен быть организован водоот* вод устройством профильных канав или отсыпки валов из связных грунтов.

Строительство водопропускных сооружений в условиях сурово*

го климата сопряжено с большими трудностями, обусловленными распространением многолетнемерзлых и вечномерзлых грунтов, раз* витием наледей, морозного пучения грунтов, термокарстовых процес4 сов, низкими температурами воздуха в зимний период.

1.2. Общие сведения о вечной мерзлоте

Вечномерзлые грунты, как правило, располагаются в северной строительно4климатической зоне (ССКЗ), к которой относят райо*

ны с расчетной температурой воздуха ниже tp = –40 °С. Расчетной считается средняя температура наиболее холодных суток из 8 зим за

50 лет, при этом в случае, когда tp находится в промежутке от –40 °С до –50 °С, ССКЗ считается зоной А, а при меньшей температуре —

зоной Б.

При расчетной температуре воздуха в интервале от –30 °С до –40 °С район относят к характеризуемым суровыми климатически*

ми условиями.

Вечная мерзлота — это слой грунта, залегающий на некотором расстоянии от дневной поверхности, имеющий отрицательную температуру и находящийся в мерзлом состоянии более трех лет. Мощность слоя вечной мерзлоты составляет в полярных районах 300 м и более.

Верхний слой дневной поверхности, который оттаивает летом и замерзает зимой, носит название деятельного слоя. По величине он

может доходить до 5 м.

8

Если зимой деятельный слой промерзает, не соединяясь с веч* ной мерзлотой, то находящийся между ними слой грунта с положи*

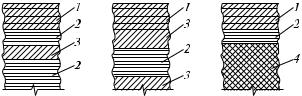

тельной температурой называется таликом. Вечная мерзлота при этом называется несливающейся. При полном промерзании деятель* ного слоя вечная мерзлота называется сливающейся (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Схемы расположения слоев грунта: 1 — деятельный слой (слой се* зонного промерзания и оттаивания); 2 — слой вечномерзлого грунта; 3 — слой талого грунта; 4 — лед

Отрицательная температура вечномерзлых грунтов изменяется во времени на глубине до 10—15 м, на большей глубине темпера* тура грунтов остается постоянной, т.е. с увеличением глубины се* зонные изменения температуры грунтов не происходят.

Вечная мерзлота может иметь сплошное, прерывистое или ост* ровное распространение.

По прочности на сжатие вечномерзлые грунты подразделяются на твердомерзлые и пластичномерзлые. К твердомерзлым относятся

глинистые и песчаные грунты, прочно сцементированные льдом. Твердомерзлое состояние наступает для пылеватых песков при

–0,3 °С, для супесей — при –0,6 °С, для суглинков — при –1,0 °С, а для глин — ниже –1,5 °С. Пластичномерзлые грунты имеют темпе*

ратуру от 0 °С до температур твердомерзлых грунтов. В этих грунтах

содержится до 50 % незамерзшей воды.

По влажности грунты делятся на сыпучемерзлые, сухомерзлые и твердомерзлые.

По температуре вечномерзлые грунты делятся на низкотемпера4 турные (глинистые твердомерзлые, а также крупнообломочные и

песчаные с температурой –2 °С и ниже на глубине 10—15 м от по* верхности земли) и высокотемпературные (глинистые пластично*

мерзлые, крупнообломочные и песчаные с температурой выше –2 °С.

9

Районы распространения вечной мерзлоты характеризуются различного рода грунтовыми водами. Различают надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные грунтовые воды. Надмерзлотные циркулируют в деятельном слое или талике, межмерзлотные — в та* лых слоях вечномерзлых грунтов, а подмерзлотные — ниже толщи вечномерзлых грунтов.

1.2.1. Основные понятия и определения

Грунт мерзлый имеет отрицательную или нулевую температуру, содержит в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед* цемент и характеризуется структурными криогенными связями (впервые сформулировано основоположником механики мерзлых

грунтов) Н.А. Цытовичем.

Грунт многолетнемерзлый (синоним «грунт вечномерзлый») — грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех

и более лет.

Грунт сезонномерзлый — грунт, находящийся в мерзлом состоя*

нии периодически в течение холодного сезона.

Грунт морозный — скальный грунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую

воду.

Грунт сыпучемерзлый (синоним «сухая мерзлота») — крупнооб* ломочный и песчаный грунт, имеющий отрицательную температу* ру, но не сцементированный льдом и не обладающий силами сцеп*

ления.

Грунт охлажденный — засоленный крупнообломочный, песчаный и глинистый грунты, отрицательная температура которых выше тем*

пературы начала их замерзания.

Грунт твердомерзлый — дисперсный грунт, прочно сцементиро* ванный льдом, характеризуемый относительно хрупким разруше*

нием и практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

Грунт пластичномерзлый — дисперсный грунт, сцементирован* ный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью

под внешней нагрузкой.

Грунты вечномерзлые сливающиеся — это такие, верхняя поверх* ность которых совпадает с нижней поверхностью слоя летнего от* таивания.

10